Эта история может послужить поводом поразмышлять, для чего вообще нам дана литература, и такие ее воплощения, как покойные Веничка Ерофеев, Владимир Высоцкий, Сергей Есенин, и прочие гении. Приведем пассаж митрополита Никандра целиком, потому что написал он в стиле, который, наверняка, понравился бы Венедикту Ерофееву – блестящему стилисту, постмодернисту, и человеку с уникальным чувством юмора.

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ВОПРОСУ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА И ЛИЧНОСТИ ВЕНЕДИКТА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕРОФЕЕВА

Владимирская епархия считает необходимым выразить свою принципиальную позицию в связи с отмечающейся в последнее время тенденцией к возвеличиванию и героизации фигуры писателя Венедикта Ерофеева и его главных произведений.

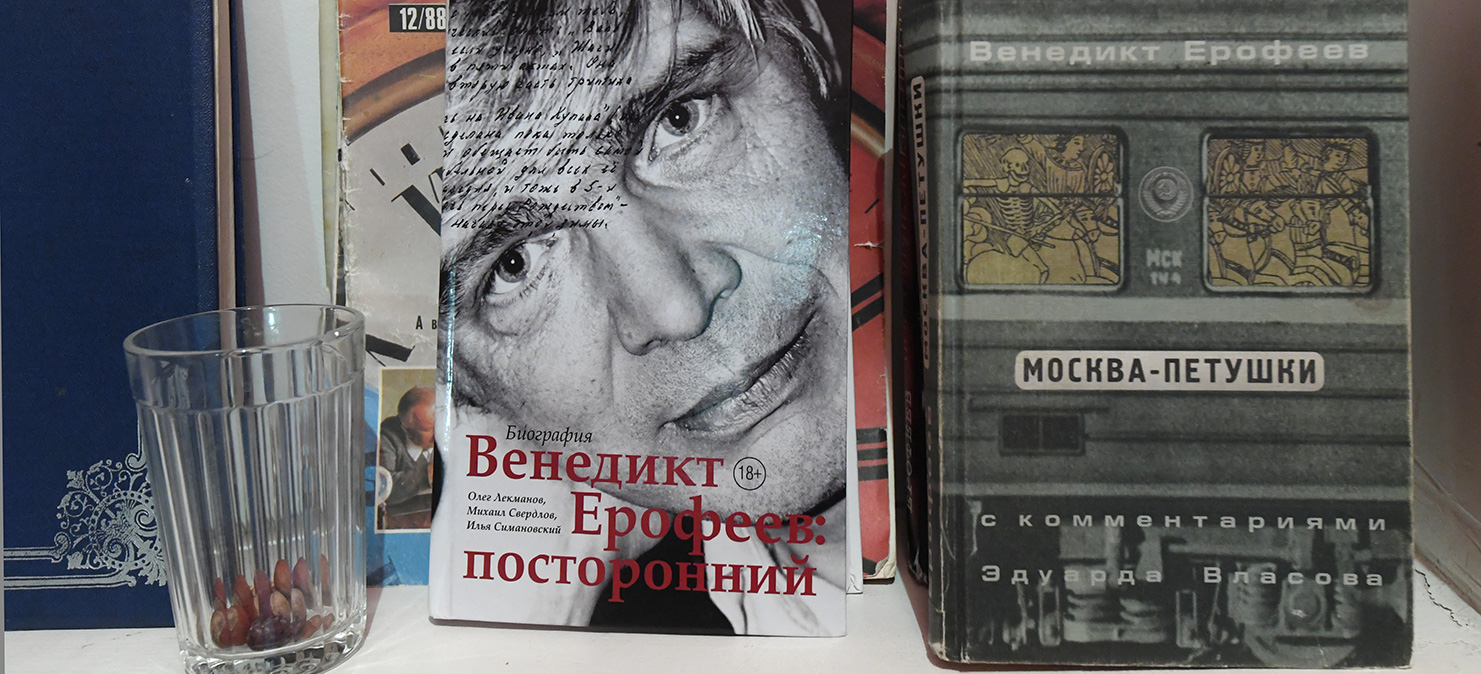

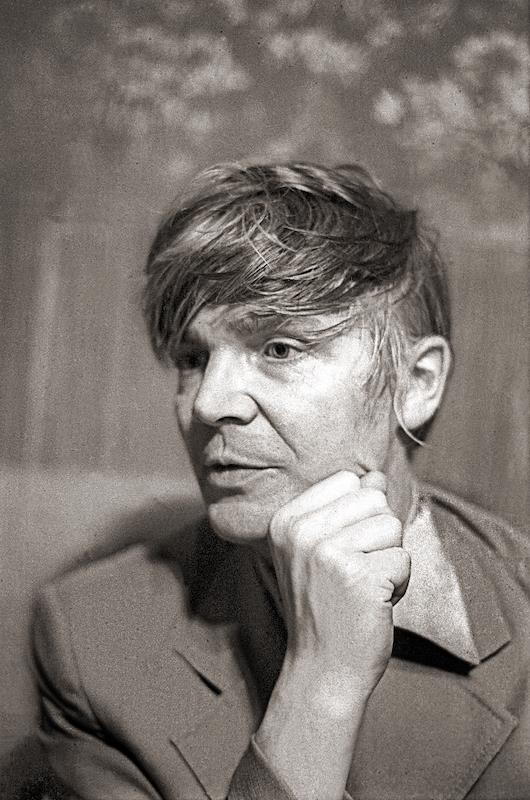

Венедикт Ерофеев. Фото: Виктор Баженов/Коммерсантъ

Венедикт Ерофеев. Фото: Виктор Баженов/КоммерсантъВ то время как светская критика может рассматривать формальные литературные особенности его текстов, Церковь как хранительница духовно-нравственных основ обязана дать иную, содержательную оценку. Мы призываем средства массовой информации, деятелей культуры и педагогов воздержаться от романтизации и героизации данного автора и его главных произведений, поскольку его творчество, по нашему глубокому убеждению, несет в себе деструктивный заряд, пагубный для личности и общества.

Наша позиция основана на следующих ключевых моментах:

1. Искажение национальной идентичности. Произведения намеренно искажают светлый образ русского человека, низводя его до примитивного, убогого состояния, главной характеристикой которого является перманентное алкогольное опьянение. Это клевета на наш народ, имеющий богатейшую историю, культуру и традиции, основанные на вере, добродетели и жертвенном труде.

2. Деструктивный и эсхатологический характер текста. По духу своему произведения являются глубоко пессимистичными, деструктивными и по духу близким к эсхатологическим, направленным не на созидание, а на разрушение. Они культивируют уныние, отчаяние и насмешку над институтами общества и государства, что способствует расколу, а не консолидации граждан.

3. Пропаганда порока. В текстах откровенно пропагандирует одну из самых тяжелых и разрушительных страстей – страсть винопития, представляя ее как единственную форму существования и общения. Произведение насыщено сквернословием, что грубо попирает общепринятые нормы морали и культуры речи.

4. Кощунственное представление о Боге. В текстах присутствуют глубоко кощунственные пассажи, в которых бытие Бога подвергается насмешливому сомнению через уничижительные и богохульные образы (на примере икоты). Это не является формой творческого поиска или богоборчества, а есть проявление глумления над святыней, что недопустимо в культурном поле.

5. Отсутствие нравственного идеала. Все произведения пронизаны идеей бесцельности, тщетности и экзистенциального тупика. В них полностью отсутствует какой-либо положительный или нравственный идеал, надежда на спасение и преображение, что противоречит основам христианского мировоззрения, лежащего в основе нашей культуры.

Владимирская епархия призывает сосредоточить усилия на популяризации истинных духовных и культурных ценностей, содействующих укреплению нравственности, семьи и общества. Мы убеждены, что именно классическая русская литература, устремленная к поиску истины, добра и красоты, должна составлять основу образовательного и культурного пространства.

«Петушки – это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен…»

Понятно, что Петушки у Ерофеева – образ Рая, недостижимого при жизни, по грехам нашим невидимого, но к которому стремится наша душа.

Здание вокзала на железнодорожной станции "Петушки". Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Здание вокзала на железнодорожной станции "Петушки". Фото: Анатолий Жданов/КоммерсантъВ русской литературе есть две экзистенциальные поэмы о странствиях души – «Мертвые души» и «Москва-Петушки». Насыщенность этого произведения Венедикта Ерофеева цитатами из Евангелия многих советских интеллигентов, которые узнавали христианство по отражению его в литературе, привела к Богу. Я хорошо знала одного православного священника, который в юности соприкоснувшись с кругом Венедикта Ерофеева, избрал свой жизненный путь. И уверена, таких священников немало.

Когда в 1962 году 23‑летнего Венедикта Ерофеева выгнали из Владимирского пединститута, ходила легенда, что это произошло, потому что он держал в тумбочке Библию и был «заслан из семинарии, чтобы разлагать советское студенчество». Один из друзей Ерофеева вспоминал так: «Кто-то непрошенный сунулся в комнату, а Веня в него швырнул Библией. И вот увидели: Библия. Это ужасное дело было тогда. Пединститут. Идеологический вуз. И – Библия…» Когда Ерофеева отчислили, он записал в своем блокноте: «Запрещено не только навещать меня, но даже разговаривать со мной на улице. Всякий заговоривший подлежит немедленному исключению из ВГПИ».

Отчисление из Владимирского пединститута произошло после отчисления из МГУ, где Ерофеев учился на одном курсе и жил в одной комнате с будущим первым переводчиком Толкиена Владимиром Муравьевым – российским филологом, литературоведом, отцом религиоведа и востоковеда Алексея Муравьева.

В своих мемуарах Владимир Муравьев пишет о том, какое влияние на его духовное и интеллектуальное становление оказал Веничка. Потом Муравьев станет его крестным отцом – незадолго до смерти Венедикт Ерофеев принял крещение в католической церкви.

Много чего было намешано в голове Венедикта Ерофеева. Но он был центром, вокруг которого шел мощный духовный поиск.

Ольга Седакова, глубокий христианский поэт, подружившаяся с Венедиктом Ерофеевым еще до того, как была написана поэма «Москва-Петушки», пишет: «Я думаю, для каждого, кто знал Венедикта Ерофеева, встреча с ним составляет событие жизни. Прощание не так заметно: Веня, «простившись, остался» со своими знакомыми. Можно уточнить: и оставаясь, он прощался.Много лет – да, собственно, все годы, что я его знала (а это, страшно сказать, двадцать лет) – Веничка прожил на краю жизни. И дело не в последней его болезни, не в обычных для пьющего человека опасностях, а в образе жизни, даже в образе внутренней жизни – «ввиду конца». Остаются все ушедшие, но в Венином случае это особенно ясно: он слишком заметно изменил наше сознание, стал его частью, стал каким-то органом восприятия и оценки».

Для таких людей, как Венедикт Ерофеев, страдание и жалость – это путь к Богу. Возможно, митрополиту Владимирскому и суздальскому Никандру 1986 года рождения, возросшему под крылом патриарха Кирилла (он был его иподиаконом) все эти метания непонятны.

Как выяснилось, Никандр (Пилишин) одновременно с учебой в Московской духовной академии, проходил в течении года профессиональную переподготовку в РУДН по специальности «журналистика». Но, скорее всего, объяснить ему, выпускнику питерского Горного университета, зачем и для чего существует литература, преподаватели не успели.

А литература существует не для того, чтобы читатели следовали примеру героя, все действует не так прямолинейно. Можно сколько угодно писать повести, где все чинно и добродетельно, однако никому они душу не перелопатят, и жизнь не изменят. Катарсис – очищение посредством страдания (в случае литературы – сострадания герою), именно он производит метанойю, перемену ума, переосмысление, покаяние.

Никандр, митрополит Владимирский и Суздальский. Фото: Svklimkin/Wikipedia

Никандр, митрополит Владимирский и Суздальский. Фото: Svklimkin/WikipediaМожно, конечно, говорить: «Спасибо, Господи, что я не такой как эти пьяницы и распутники, описанные в «Москве-Петушках». Но, как писал Иисус, сын Сирахов: «Не возносись, а то падать будет больно». В 39 лет молодой митрополит многое о жизни может просто не знать. Никандр уже отличился тем, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме предложил разместить список традиционных ценностей на школьных тетрадках – при том, что эти ценности никем не сформулированы в том виде, в котором была во времена, когда Никандр только родился, сформулирована на этих тетрадках клятва юных пионеров.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, отреагировал на выступление владимирского митрополита колонкой в издании «Коммерсант», которую назвал очень характерно – «Се человек» (как бы рассуждая о Веничке, как Понтий Пилат – о Христе, с той же позиции). Он пишет:

«Поэма Ерофеева – это не столько история о выпивке и электричке, сколько трагический символ человеческого существования. Пьянство, поезд, случайные попутчики – все это становится своеобразной метафорой человеческой судьбы. Текст глубоко трагичен. Он вызывает у читателя сострадание и ужас перед бездной, в которую падает человек, и одновременно заставляет задуматься о главном – что значит быть человеком.

Для кого-то книга останется скандалом, для кого-то – своеобразной исповедью, для кого-то – сатирой на советскую действительность.

Но несомненно одно: Ерофеев, хорошо знавший Библию и европейскую культуру, вплел в ткань своего произведения евангельские мотивы.

Его книга звучит как поиск – болезненный, противоречивый, но честный».

По словам Владимира Легойды, пассаж митрополита Никандра – это «реакция на выраженную людьми обеспокоенность, что фигуру писателя предлагают сделать главным символом города Петушки, брендом. При этом все тонкости и сложности произведения, конечно, считываться не будут».

Экскурсии по «ерофеевским местам», действительно, проходят. И на Курском вокзале, на который все время попадал лирический герой «Москвы-Петушков» вместо Кремля, и в электричке до Петушков можно встретить людей, едущих по следам Венички. И что греха таить, некоторые из них везут в рюкзаках портвейн. Но вряд ли они собираются повторить путь героя поэмы до конца.

«Весь сотрясаясь, я сказал себе: «талифа куми», то есть встань и приготовься к кончине… Это уже не талифа куми, я все чувствую, это ЛАМА САВАХФАНИ, как сказал спаситель… То есть: «для чего, господь, ты меня оставил?» Для чего же все-таки, господь, ты меня оставил? Господь молчал». Эти слова из финала поэмы «Москва-Петушки» – они ведь не о Веничке несчастном. Они о всех нас, о России, о мире.