В старших классах на уроке литературы нам показывали классический фильм «Несколько дней из жизни Обломова». Учительница особо отметила, что в фильме есть сцена, которой нет в книге. Это задушевный разговор Обломова и Штольца в бане. С тех пор я усвоил, что русскую истину следует искать не где-нибудь, а в парных.

Вот я и отправился недавно в одну из общественных бань Петербурга. Конечно, хотелось отдохнуть, но заодно и послушать, что сегодня волнует простого русского человека. Этот счастливый случай мне выпал при втором заходе в парную. Двое мужчин среднего возраста вели беседу о семье, а потом перешли к вопросам бизнеса. Один из собеседников заметил: «Знаешь, как говорят: хочешь рассмешить вселенную, космос, расскажи ей о своих планах...».

Эти слова резанули мой слух. В оригинальной фразе Вуди Аллена (именно он автор этой цитаты, если верить источникам в интернете) говорится, конечно, о Боге. Что же побудило мужчину подменить высокое имя Бога на стыдливое «то ли космос, то ли вселенная» – да ещё и не где-нибудь, а в парной, где, кажется, русскому только и говорить, что о Боге?

И ведь это симптом. Читатель наверняка сталкивался с подобными речевыми оборотами: «посылать сигнал в космос», «обратиться ко Вселенной». Все эти действия в корне своём подразумевают общение с неким трансцендентным, выходящим за пределы человеческого разума началом. Казалось бы, даже с точки зрения здравого смысла и риторики куда больше сюда подходит слово простое русское – «Бог». Однако современный человек упорно избегает использования этого слова в своей речи, обращаясь ко всевозможным богозаменителям, – и я очень сомневаюсь, что происходит это из боязни нарушить третью заповедь.

Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»

Фото: Белицкий Дмитрий / Агентство «Москва»Я ломал голову над этим вопросом весь оставшийся вечер и утро следующего дня. За разгадкой решил обратиться к студентам, у которых вёл семинар. Спросил их: «Почему сегодня люди так часто посылают сигналы в космос, когда, казалось бы, куда проще, разумнее и приятнее попросить о помощи у живого Бога?». Ответов было много, студентов явно заинтересовала эта тема. Кто-то сказал, что «космос» – это более научно, чем «Бог». «Особенно если посылать свои ментальные запросы в чёрную пустоту, надеясь при этом не просто на ответ, но на некую симпатию», – подумал я. Другой студент указал на связь между космосом и модными эзотерическими практиками. Но точнее всех оказались, как мне кажется, две девушки, которые немного посовещались, а затем предложили общий ответ. «Запросы во вселенную» они определили как «ленивую веру». «Ты можешь обратиться ко вселенной в любой момент в любом состоянии, – сказала одна из девушек. – Тебе не нужно подбирать слова, формулировать мысли, мучаться, правильны ли твои желания или нет, соотносить их с некоей этикой. Вот захочется мне сейчас чего-нибудь – я пошлю сигнал в космос и пойду себе спокойно дальше. Получу ответ – хорошо, не получу – ну и ладно. Всё равно я в эти запросы не вкладываюсь. Общение же с Богом – это что-то серьёзное. Это требует дисциплины. Мне нужно вообще сперва понять, верю ли я в него, и если верю, то в какого именно Бога. Потом я должна определить, в каком ключе я должна к нему обращаться. Это большая работа. Бог требователен. А космос – нет. Поэтому посылать сигналы в космос – это ленивая вера, вера, которая тебе ничего не стоит».

Признаться, я был сражён меткостью ответа. «Ленивая вера». Невозможно сформулировать точнее.

Почему вера вдруг стала чем-то, в отношении чего допускается лень? Вера как «обличение вещей невидимых» всегда требовала если не напряжения экзистенциальных сил, то ежедневного рутинного труда, – того, что сегодня с некоторым пренебрежением называют обрядовостью. И вдруг в сакраментальном для человеческого сердца пространстве веры стала царить не пустота, которую проповедовали просветители, но лень.

Я задумался над ответом другого студента – о мнимой научности вселенной и ненаучности Бога. Действительно, вселенную мы будто бы видим каждый день, глядя на то, что вокруг нас; Бога же не видел никто никогда. Вот тебе и наука. Разумеется, это положение не выдерживает никакой критики. Мы никогда не видим всю вселенную, но только её часть. Строго говоря, с точки зрения чистого опыта нет никакой вселенной, есть только различные уголки видимого, неизвестно как связанные между собою. И всё же запросы посылаются не «уголкам», но их мнимой совокупности, что и подразумевается под вселенной. Очевидно, что здесь даже на уровне речи сказывается тоска человека по Единому – такой инстанции, которая служит верным фундаментом для связи всего со всем.

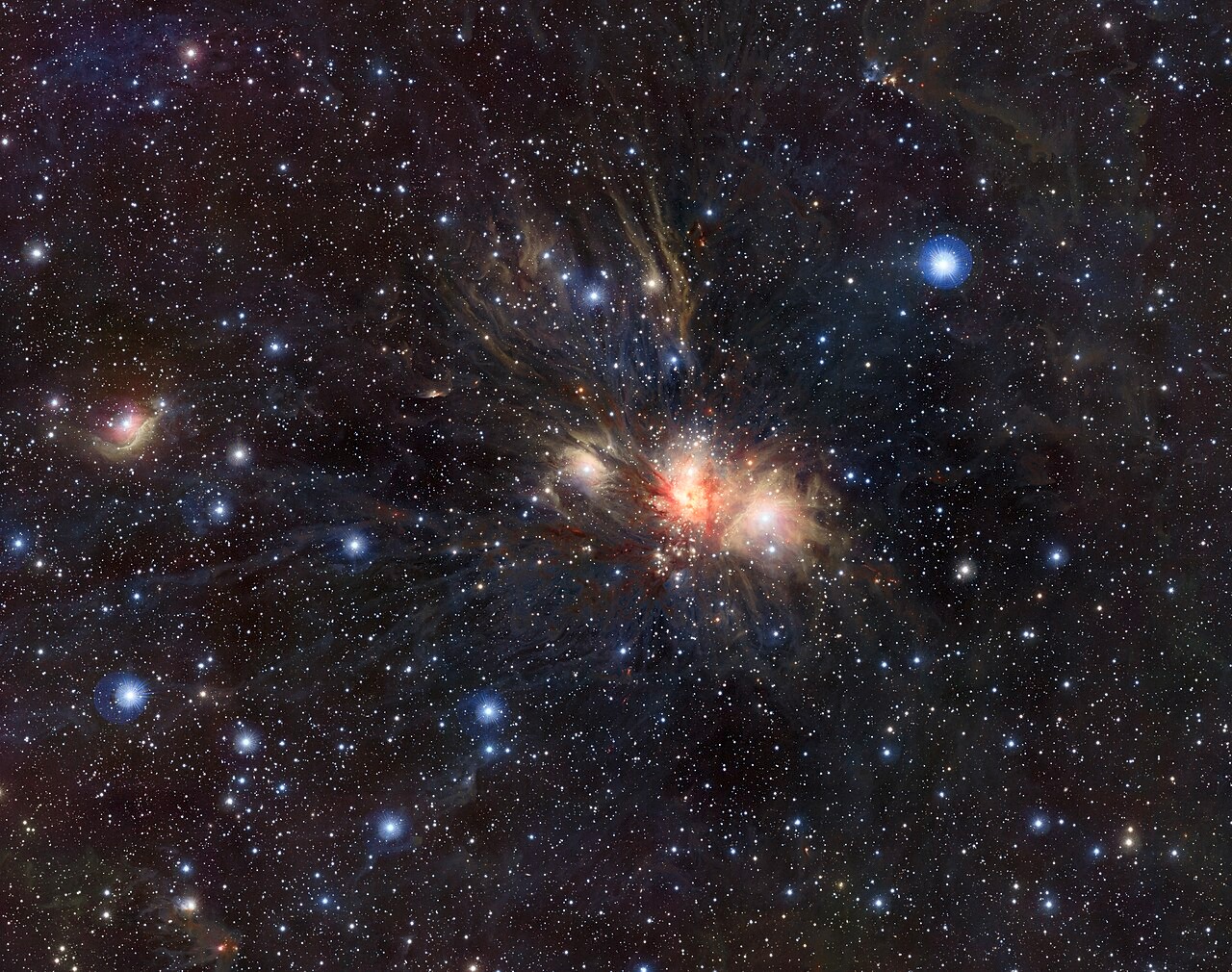

NGC 2170 (другое обозначение — LBN 994) — отражательная туманность в созвездии Единорога, также известна как туманность Ангел. Фото: ESO / J. Emerson / VISTA

NGC 2170 (другое обозначение — LBN 994) — отражательная туманность в созвездии Единорога, также известна как туманность Ангел. Фото: ESO / J. Emerson / VISTAДопустим, что это имеет какой-то смысл с точки зрения современной науки. Вселенная или космос – нечто, превосходящее отдельные вещи; возможно даже, что это сущность, которая больше суммы своих частей. Но как отсюда вывести, что в эту сущность имеет смысл посылать какие-то запросы? Какое ей дело до нас? Может ли она вообще иметь «дело», действовать, быть субъектом? Когда мне говорят «вселенная», я представляю только холодный, пустой, безразличный космос; откуда же в этом космосе взяться почти материнским свойствам симпатии и сострадания к страстишкам своих мельчайших частичек – людей?

Мне кажется, что единственный ответ, который действительно способен дать космос на человеческие «запросы», – это свидетельство нашего величайшего сиротства.

Если же говорить серьёзно, то, как выясняется, советские учебники по истории философии оказались правы как минимум в одном пункте. Античное язычество в них определялось как «стихийный материализм». То есть мировоззрение, которое только на одно слово отличается от принятой в СССР истины. Вся же история религии, что была после язычества, изображалась как цепь порой досадных, а порой и страшных заблуждений, избавить человечество от которых призван, опять же, материализм, но уже новый, научный. В этом-то и была настоящая ошибка. Научный материализм оказался не прогрессом, но регрессом; не триумфатором, но слугой, очистившим место для торжества своего могущественного прадеда – стихийного материализма. Современная безумная вера в окружающий мир, в космос – стихийный материализм. Кажется, триумф этого нового язычества предсказывал ещё Герман Гессе в финале «Игры в бисер».

Что же до мужчин в парной, то беседа их закочнилась следующими словами: «Да, надо учиться работать с космосом».