На днях епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов) заявил, что страну губят женщины, которые «общаются с бесами»: ходят к колдунам или сами увлекаются гаданием на картах таро и нумерологией. В список «бесовских» практик, по мнению Питирима, также входит психология. В связи с этим хотелось бы поговорить о судьбе психологии в нашей стране и о том, как отделить зёрна от плевел, науку – от эзотерики, реальную помощь людям – от сомнительных развлечений.

Психология в нынешнем виде – относительно молодая наука. Столетиями она была разделом философии как наука о душе. Поведение людей психология стала изучать лишь в конце XIX века. И от идеализма она резко скакнула к материализму. Не духовные силы, а нервные клетки были поставлены во главу угла как основная движущая сила человеческих поступков. Идеалистический подход к психологии как к части философии остался лишь в семинариях.

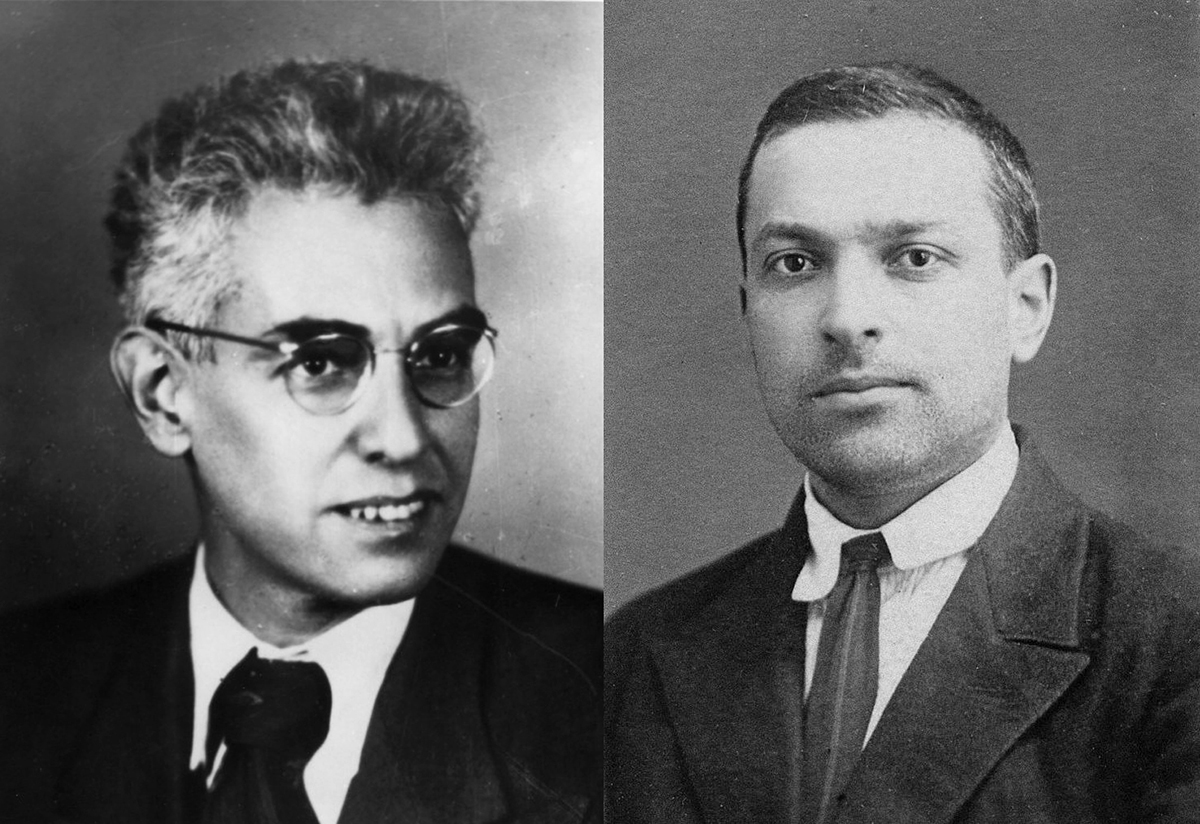

Не мудрено, что после 1917 года психология была в большой чести у новой советской власти. Материалистическую психологию на основе марксизма создавали такие корифеи, как Лев Выготский, Александр Лурия. Казалось, что психологические подходы помогают строить и жить, психологи рассматривались (привет владыке Питириму!) как некие волшебники, которые могут своими методами решать неразрешимые проблемы организации труда, воспитания, боевой подготовки в армии.

Александр Лурия и Лев Выготский. Фото: общественное достояние

Александр Лурия и Лев Выготский. Фото: общественное достояниеМежду прочим, меня давно интересует такая штука: мгновенная замена в головах и душах советских людей православия на новый коммунистический культ с новыми песнопениями, иконами и мучениками – это был интуитивный поиск или осознанный процесс, которым занимались выдающиеся психологи? Уж больно ловко всё получилось: за считанные годы народное сознание было переформатировано так, что до сих пор вот уже у седьмого колена бывших советских людей в голове сидят заложенные тогда ментальные коды.

Отношение человека 1920–1930-х годов к психологии мы можем понять, читая повесть Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Писатель решил докопаться до корней, откуда росли его собственные психологические проблемы, то, что мы сейчас называем неврозами, паническими атаками. Он изучал труды Зигмунда Фрейда и Ивана Павлова и верил, что с их помощью может помочь не только себе, но и своим читателям. Пока Зощенко собирал материал для книги (он работал над повестью 10 лет), отношение к психологии в СССР изменилось.

Писатель Николай Тихонов на заседании Президиума Союза советских писателей клеймил «Перед восходом солнца» такими словами: «Повесть Зощенко – явление глубоко чуждое духу, характеру советской литературы. В этой повести действительность показана с обывательской точки зрения – уродливо искажённой, опошленной, на первый план выдвинута мелкая возня субъективных чувств».

В 1936 году психология была объявлена буржуазной псевдонаукой. Часть психологов посадили, часть спасалась по провинциальным вузам. Из подполья психологи смогли чуть-чуть выйти только во время Великой Отечественной войны – чтобы решать задачи, с которыми не справлялась обычная медицина.

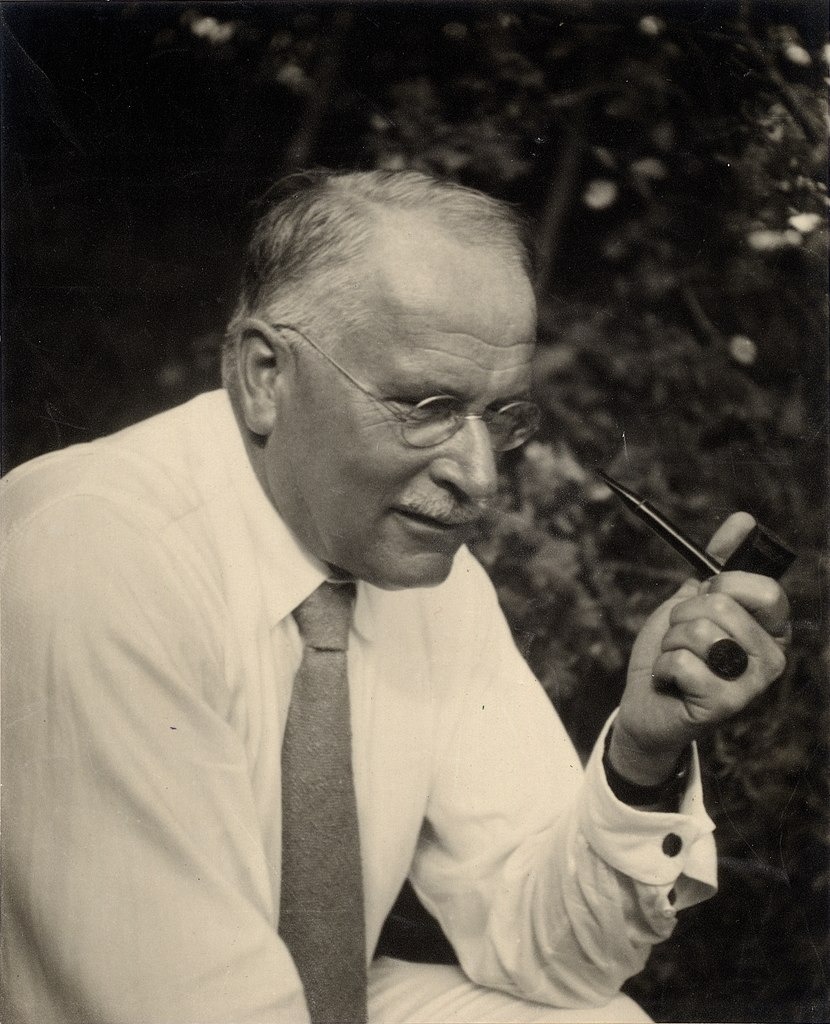

В «свинцовое семилетие» после Великой Отечественной советской психологии выпала та же участь, что генетике и кибернетике. Именно тогда прикладная психология активно развивалась на Западе, особенно в США. Материал для исследований, который подкинула учёным Вторая мировая война, а также то, что случилось с немецким народом при Гитлере, было грех не использовать. Работой с коллективной психологией в послевоенной Германии занимались такие могучие учёные, как Карл Густав Юнг. Показательно: интервью с Юнгом было опубликовано в газете Die Weltwoche (Цюрих) от 11 мая 1945 года под заглавием «Обретут ли души мир?» через четыре дня после безоговорочной капитуляции немецкой армии в Реймсе (!).

Карл Густав Юнг. Фото: ETH Library Zurich

Карл Густав Юнг. Фото: ETH Library ZurichА в Советском Союзе в то время максимум, на что осмеливались психологи, – это изучать, чем высшая нервная деятельность советского человека отличается от нервной деятельности человека при капитализме.

Прорыв произошёл во время хрущёвской оттепели. На какой-то момент психологи опять оказались в чести: наступал научно-технический прогресс, надо было покорять космос, и тут без психологии не обойтись. Но во времена застоя опять начались гонения.

А когда застой начал проходить – на российский рынок хлынула псевдопсихологическая переводная литература. Появились такие персонажи, как Анатолий Кашпировкий, Алан Чумак, Джуна Давиташвили и прочая публика, получившая название «экстрасенсы».

Епископ Питирим – 1967 года рождения. В 1984 году он окончил Московский областной педагогический институт и работал учителем русского языка и литературы. Вот тогда-то, судя по всему, и сформировалось его предубеждение по поводу психологии. Было от чего – скажем прямо.

Но тогда же начала вставать на ноги современная российская психологическая наука. В СССР психологию изучали только в МГУ и ЛГУ, а в конце 1980-х стали создаваться факультеты психологии в других вузах, в том числе провинциальных.

Появляются многочисленные психологические направления. Причём некоторые из них рождаются на наших глазах. Например, христианская психология, где человеку наконец-то вернули душу.

Наверное, владыка Питирим знаком с такой бедой: люди идут к священникам на исповедь, путая её с приёмом у психолога. Священники ничего посоветовать таким страждущим не могут – им бы самим кто помог. И хорошо, если батюшка продвинут настолько, что может сказать: «Вам надо не ко мне, а к психологу».

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов). Фото: vk.com/scopin.eparh

Епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов). Фото: vk.com/scopin.eparhУ психологов есть такая вещь, как супервизия. Это формат профессиональной поддержки, развития и оценки работы, способ повышения квалификации, с тем, чтобы сам специалист не потерял ненароком своё психологическое здоровье.

У батюшек никакой супервизии нет: дали кадило – и маши, осуществляй «культово-обрядовое обслуживание населения» (тут нужен грустный смайлик). Максимум, что тебе доступно, – это беседа с епархиальным духовником. Выгорание среди духовенства – массовое явление. У меня был хороший друг, священник, рукоположившийся на волне массового призыва 1990-х. Он десять лет ходил в состоянии такой «улыбающейся депрессии», пока не умер в 47 лет. Потом мы, его друзья и прихожане, долго обсуждали, почему мы не смогли его спасти. Да потому и не смогли, что не было у него защитного барьера против чужой боли, с которой шли к нему в храм «захожане», которых вела в церковь какая-то личная трагедия. И каждому из них наш друг-священник как-то помогал, сам будучи абсолютно лишённым психологической помощи (никто не думал, что и священнику она бывает нужна).

А уж как выгорают жёны священников! Возможно, именно этим жёнам что-то советуют те самые «психологи», которых владыка Питирим приравнял к колдунам и нумерологам. Некоторые из них потом бросают своих мужей, и это тоже огромная проблема: муж же не может продолжать служить, если он разведётся. Раньше бы такая матушка, наверное, пошла бы к подружкам, и те тоже надавали бы ей не очень мудрых советов.