Мы попросили ответить на вопросы протоиерея Валентина Николаевича Жохова, настоятеля Никольского храма села Ромашково Одинцовского городского округа. 5 декабря 1992 года при этом храме по благословению митрополита Ювеналия был открыт приходской наркологический центр помощи зависимым людям. Поддержка трезвого образа жизни стала одним из главных направлений служения этого прихода практически с момента его основания.

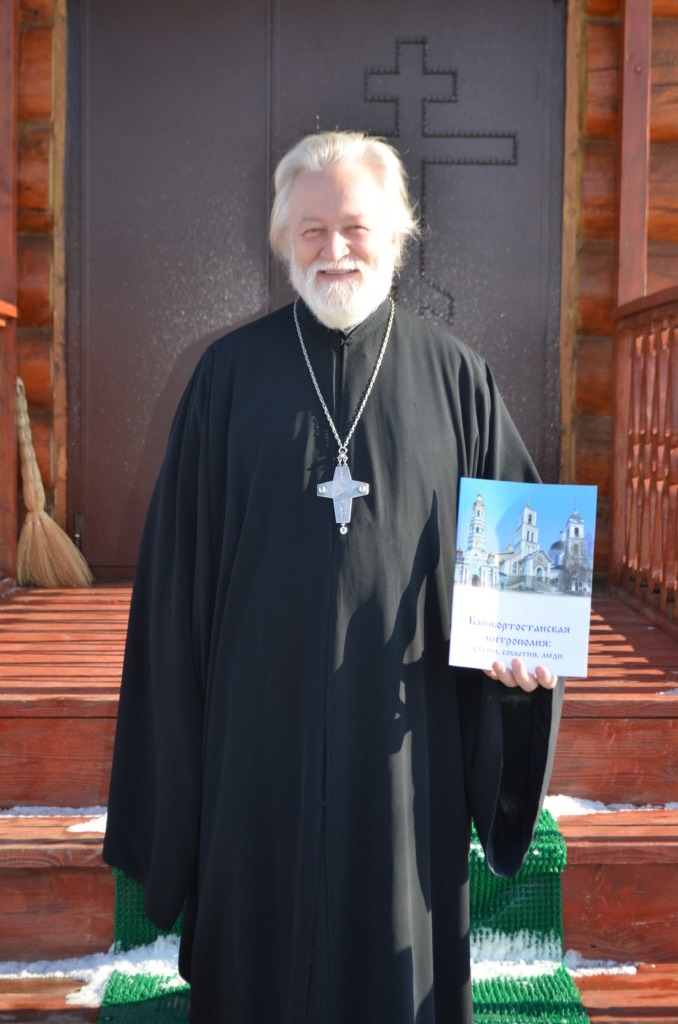

Отец Валентин Жохов. Фото: t.me/hram_v_romachkovo

Отец Валентин Жохов. Фото: t.me/hram_v_romachkovo– Отец Валентин, как у прихода появилось это служение?

– Первым настоятелем прихода был отец Алексей Бабурин. Он занимался психотерапией различных зависимостей, ещё когда был врачом. Поэтому, когда он пришёл священником на приход, он решил эту работу продолжить. Тогда это была очень актуальная тема, очень заметная в обществе. И поэтому она стала нашей приходской внебогослужебной социальной деятельностью.

С наркоманами было работать непросто, поэтому в конце концов стали работать исключительно с алкоголиками. За основу взяли практику итальянских коллег. Она была интересна тем, что они работали не только с зависимым человеком, но и с его семьёй. На приходе были созданы группы, которые получили впоследствии название «Семейные клубы трезвости». И такие семейные клубы теперь есть не только в нашем храме, но и в храмах Москвы и Московской области. Они объединены в ассоциацию клубов трезвости.

При нашем приходе сейчас есть три группы. Две группы терапевтического характера, которыми руководят медицинские специалисты, психиатр и психолог, и третья – группа «диалога о трезвости». Это, собственно, катехизаторская группа, помогающая людям в воцерковлении, где я пытаюсь помогать им в этом процессе.

– Сколько лет вы этому уже посвятили? Как вас находят?

– Получается, что уже 33 года я работаю в этой области социального служения. Раньше батюшки знали о работе отца Алексея Бабурина и направляли своих прихожан к нам, в Ромашково. Сейчас, поскольку эта работа теперь есть в Москве и в областной митрополии, то нуждающиеся приходят сами. Каким-то образом информацию находят через прихожан, через сайт храма, их могут направить по моей рекомендации.

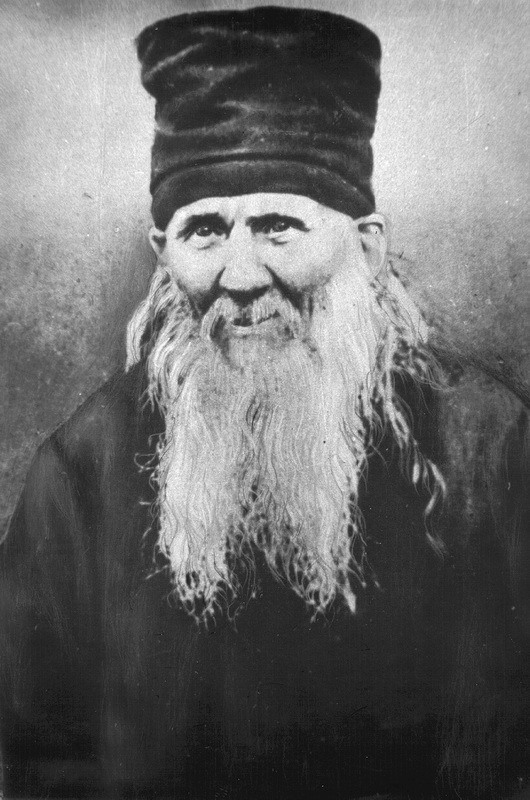

Отец Алексий Бабурин. Фото: baburin.cerkov.ru

Отец Алексий Бабурин. Фото: baburin.cerkov.ru– Что за это время поменялось?

– Прежде всего, мне кажется, поменялись мы сами во многом. Я, например, о себе точно могу сказать, что изменил своё отношение к самой теме прежде всего. Мы, конечно, первое время, как и все, искали самый правильный метод помощи. Сейчас я уже думаю, что в принципе любая группа диалога о трезвости, не важно, как она называется, школа трезвости или просто группа трезвости, анонимные алкоголики или ещё что-то, имеет уже определённое значение для того, чтобы человека вывести в эту тему трезвости. И каким-то образом дать ему возможность задуматься об очень важных вещах. Мы ждём от человека, чтобы он бросил пить. Но в принципе, если он бросает пить на самом деле, даже несмотря на срывы и ошибки, – это всё равно в конце концов приводит к каким-то очень важным мыслям о смысле человеческой жизни, о Боге. Получается, любая группа может – не по форме, а по сути – стать группой катехизации в широком смысле слова. Но, в конце концов, если человек пытается относиться честно к себе, к тому, что происходит в его жизни, он подходит к мысли о Боге. И тут у него появляются вопросы. А вопросы, если есть, то будут ответы. Поэтому самое главное – начало – это желание хотя бы физической трезвости, а потом уже приходит трезвость духовная. Потому что на самом деле так или иначе мы пытаемся привести своё сознание в такой порядок, чтобы без какого-то охмеления жить в этом мире.

– Как вам кажется, насколько проблема трезвенности актуальна для современных людей и какие тут могут быть рекомендации?

– Проблема трезвенности для современных людей остаётся актуальной. В принципе, есть определённые статистические данные по этому поводу. В прошлом году были приняты меры со стороны правительства, направленные на снижение потребления алкогольных напитков. Сейчас у нас, по-моему, ни одного более-менее большого магазина, чтобы там не было алкогольного отдела. Современное время настолько бурное, настолько давит человеку на психику, что в принципе все используют алкоголь в качестве прежде всего антидепрессанта. Это сами психиатры признают. Поэтому проблема трезвенности была актуальной, она будет актуальна и в будущем.

Икона "Иоанн Предтеча Ангел пустыни". Фото: Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»

Икона "Иоанн Предтеча Ангел пустыни". Фото: Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»Какие могут быть рекомендации? Ну, я всегда немножко с сожалением встречаю этот день, потому что эта тема обсуждается редко. Один раз в году – это мало. Нужно нашим, скажем, священникам о трезвости говорить не раз в году, а каждое воскресенье, потому что трезвение связано с богопознанием. Вот если мы говорим о том, чтобы нам познавать истину как должно, то надо об этом говорить чаще.

– Читать святых отцов люди разучились, к сожалению. И их опыт современному человеку мало доступен. Как и откуда тогда получать духовный опыт различения духов современным людям, которые крещены, но далеко не все воцерковлены?

– Да, святых отцов мы разучились читать. Тем не менее я думаю, что у нас есть, конечно же, возможности различения духов. Прежде всего в группах, скажем, неформального общения, не обязательно они могут быть группами диалога о трезвости. Может быть, воскресная школа для взрослых, какие-то библейские кружки или ещё что-то. Во всех этих кружках можно говорить в том числе и о трезвости.

– В современных реалиях появляются всё новые и новые виды зависимости. Например, люди залипают в телефонах, предпочитая их живому общению. Даже если они рядом друг с другом в одном физическом пространстве – дома или в кафе. Как вы к этому относитесь?

– Я же человек уже пожилой. Я помню, как в метро раньше сидели люди рядком, все читали или газеты, или книги. Сейчас весь ряд держит в руках смартфоны. Потому что чтение книги – это, конечно, работа ума, в принципе. И сознание, мышление получают здесь определённый заряд духовности, так сказать. А смартфон не может быть источником духовности, конечно же, с моей точки зрения. Их открывают, чтобы получать какую-то информацию. Информация и духовность – это совершенно разные вещи.

День трезвости Свято-Елизаветинского общества трезвости при Никольском храме в Ромашково. Фото: trezvost.cerkov.ru

День трезвости Свято-Елизаветинского общества трезвости при Никольском храме в Ромашково. Фото: trezvost.cerkov.ru– Не секрет, что в сложных обстоятельствах люди склонны находить лёгкие быстрые решения, чтобы облегчить свою душевную боль. Если раньше это был алкоголь, то сейчас к этому добавился телефон, телевизор, скроллинг – когда люди отдыхают, бездумно перелистывая информационную ленту или ленту в соцсетях. Это ещё один вызов нашей цивилизации. Что мы можем предложить им вместо этого?

– Предложить-то, наверное, много уже есть чего на самом деле. Все добрые советы уже дали, как говорил Марк Аврелий, понимаете? Но, к сожалению, человек не всегда склонен этим добрым советам следовать. Человек должен сам желать что-то изменить в своей жизни, изменить в духовном отношении, потому что этого нам не хватает.

Мысли, чувства, воля и силы души – всё это разобщено ещё со времён грехопадения прародителей в раю. Вот в наши времена, к сожалению, это разобщение сил души не уменьшается, а усиливается через именно технологизацию нашей жизни. Единственное, что можно посоветовать: быть осторожными. Бдите – евангельский призыв, который остаётся актуальным во все времена. Потому что ошибки делаются легко, исправить их бывает очень сложно.

– Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект всё прочнее входит в нашу жизнь? Какие тут могут быть опасности?

– Самая главная опасность – название этой технологии искусственным интеллектом. Мне кажется, это очень неправильное название, потому что искусственный интеллект – это псевдоинтеллект. «Псевдо-» по-гречески – ложный, мнимый. Программа, которая хорошо составлена умными людьми, она хорошо работает, определённые действия производит, помогает, конечно, во многих отношениях. Но это программа, и так её следовало бы назвать. Искусственный интеллект – это вроде бы что-то хорошее. На самом деле всё искусственное очень опасно.

Я могу привести определённый пример, может быть, ради такого курьёза. В феврале вышел китайский вариант DeepSeek, доступный практически любому потребителю. Я решил познакомиться с этим DeepSeek. Я сделал запрос о жизни преподобного Амвросия Оптинского. Он мне выдал прекрасный текст о его жизни, основные даты и так далее.

Дальше я спросил этот искусственный интеллект о пастырских достоинствах преподобного. В конце этого текста он мне выдал фразу, которую приписал преподобному. Фраза была очень – в кавычках – интересная, странная и подозрительная. Фраза звучит так: «Жить надо по-дурацки, а думать по-научному». Так сказать, я немножко удивился. Откуда же эту фразу он выкопал? Задаю вопрос: приведите источник, откуда вы взяли эту фразу. Он мне третий текст выдаёт, обтекаемый в выражениях. То есть он не смог назвать точно, откуда эту фразу взял: ни страницу, ни название книжки, как мы обычно привыкли. И пишет, что это – да, в общем, в духе преподобного Амвросия, поэтому он решил вот такую фразу мне выдать.

Преподобный Амвросий Оптинский. Фото: mmom.ru

Преподобный Амвросий Оптинский. Фото: mmom.ruПонимаете? Искусственный интеллект выдумывает. Преподобный Амвросий любил говорить парадоксами в виде пословиц, рифм – мы это знаем. Но эта фраза, конечно, совсем не в его духе. Это только форма соблюдена: похожа на пословицу, как бы на старческую сентенцию. Вот тебе, пожалуйста, правило: живи по-дурацки – и спасёшься, типа того. Так что вот такие дела.

– Это ещё одна подмена нашего времени. Неправильно называем явления для красивого словца. Назвали искусственный интеллект, а его надо было назвать псевдоинтеллект.

– Конечно. Но «псевдо», может, было бы не таким заманчивым для потребителя. Понимаете? Потому что «псевдо» – это слово скомпрометированное. «Искусственный интеллект» звучит красиво. Так что вот мой опыт работы с искусственным интеллектом.

– Просим вас дать наставление нашим читателям.

– Ну какое наставление? Внимание – это один из методов трезвения, на самом деле. Если мы обратимся к тому же самому «Добротолюбию», мы увидим слово «внимание» множество раз. Оно связано с трезвением, с исправлением своего мышления, сознания, ума в должном отношении, с освобождением от присущих нам душевно-духовных свойств и качеств, которые у всех нас разные и, конечно, требуют исправления.

Беседовала Екатерина Серебренникова