Наверное, вечер памяти Андрея Донатовича в московском пространстве «Открытый клуб» на Спиридоновке был единственным в мире мероприятием к его столетию. И организаторы столкнулись с проблемой: разные люди, знавшие Андрея Донатовича при жизни, оказались по противоположные стороны сегодняшних идеологических баррикад. Одни не хотели сидеть на соседних стульях с другими, а Синявский и его супруга Марья Васильевна Розанова, скорее всего, посмеивались над этим с того света.

По словам протоиерея Владимира Вигилянского, дружившего с Андреем Донатовичем, соборовавшего его перед смертью и отпевавшего его заочно в храме святой Татианы при МГУ, Синявский очень любил одно высказывание философа Константина Леонтьева: «Поэт во времена реакции – демократ, во времена разгула либерализма – аристократ, во времена ханжества – вольнодумец, во времена атеизма – религиозен». «Диссидентство оказывается просто синонимом искусства», – писал Синявский.

Сам он жил именно по этому принципу, и поэтому его жизнь и творчество не укладываются в сформировавшиеся в сознании определённых категорий граждан фреймы, никак не удаётся определить: «наш» он или «не наш». Его православие, например, было непонятно ни «оттепельной» советской интеллигенции, ни либералам 1990-х. Писатель, писавший хулиганские довольно-таки вещи под псевдонимом Абрам Терц, был классическим русским праведником, но праведники непонятны секулярному миру, а для мира церковного слишком сложен именно такой формат праведности.

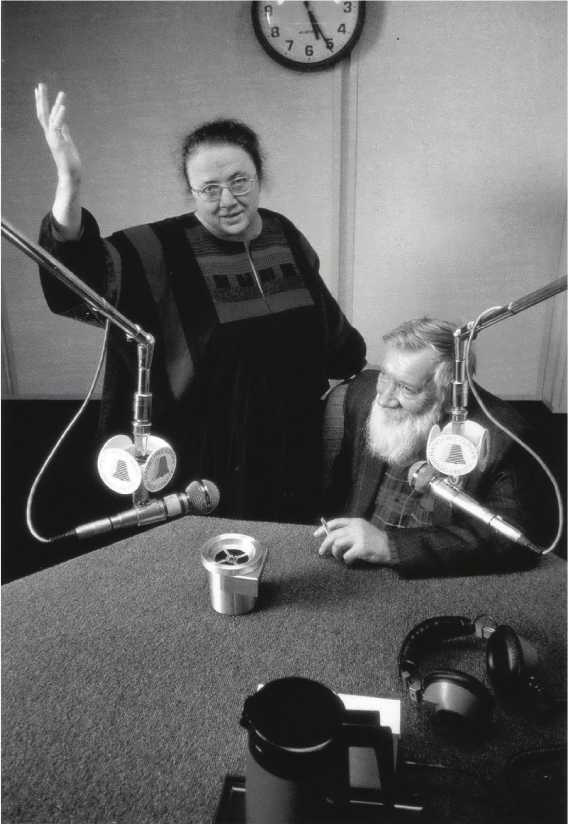

Небольшой мемуар из моей перестроечной юности. В 16 лет вечером по воскресеньям я слушала передачу Севы Новгородцева «Севаоборот» по Би-Би-Си – и это был небывалый тогда формат просто душевного трёпа в радиоэфире. Гостями нескольких передач были Андрей Донатович Синявский с Марьей Васильевной Розановой. И эти передачи как-то отформатировали мои юношеские мозги. Сейчас, по прошествии большого количества лет, я не побоюсь сказать, что именно они сформировали моё отношение к творчеству, политике, литературе. А что, собственно, там было – уже не помню, осталось ощущение, что умный и весёлый разговор там был, людей, понимающих друг друга, подхватывающих шутки и цитаты, находящихся на одной волне. «Когда вырасту, хочу так же», – думалось мне.

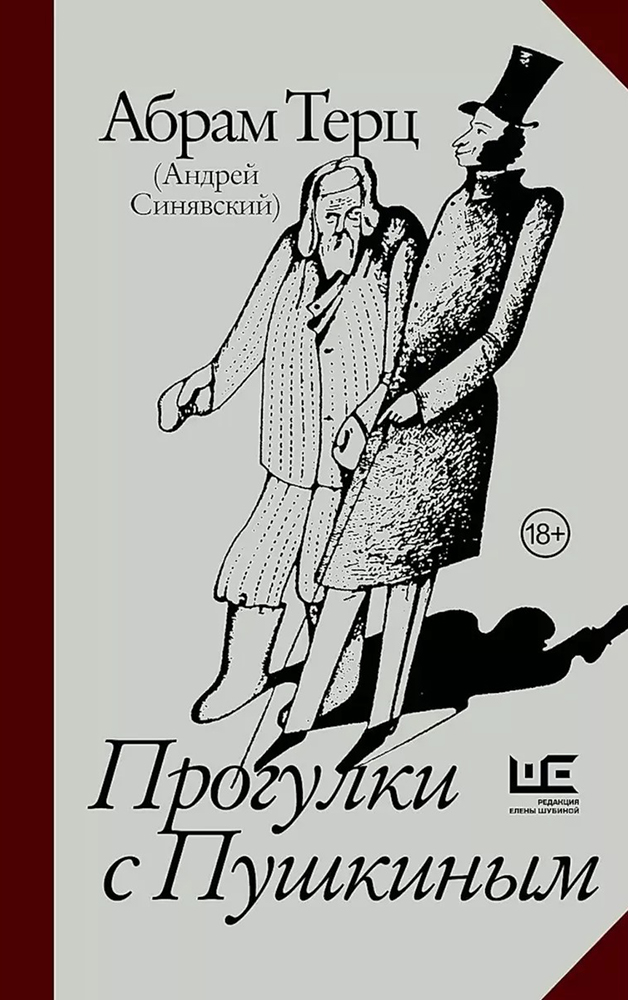

У поэта Веры Калмыковой, организовавшей вечер памяти Синявского в Открытом клубе, была примерно такая же история. Она рассказала, как как-то в электричке открыла журнал «Октябрь», где были впервые опубликованы «Прогулки с Пушкиным», – и вышла из электрички другим человеком.

Книга «Прогулки с Пушкиным». Фото: Издательство АСТ

Книга «Прогулки с Пушкиным». Фото: Издательство АСТДа что там, поэт Олеся Николаева, жена протоиерея Владимира Вигилянского, призналась, что во времена её детства, как раз пришедшегося на время суда над Синявским и Даниэлем, для неё, писательского ребёнка, Синявский был кумиром – хотя, конечно, о его творчестве она тогда не имела ни малейшего понятия. При первой же возможности она постаралась познакомиться с Синявским и Розановой – уже в перестроечные времена. И, как мы уже упомянули, её муж соборовал и отпевал Андрея Донатовича.

О том, как повлиял на неё Синявский, рассказывала одна из старейших преподавательниц МГУ, автор работ по древнерусскому искусству и истории московской интеллигенции Мария Александровна Реформатская. Синявский был другом её матери, литературоведа Надежды Реформатской.

История про то, как советский литературовед, преподаватель МГУ и сотрудник Института мировой литературы, литературный критик журнала «Новый мир» Андрей Донатович Синявский вёл двойную жизнь, вечерами за письменным столом перевоплощаясь в гуляку, картёжника и налётчика Абрама Терца, – захватывающий детектив.

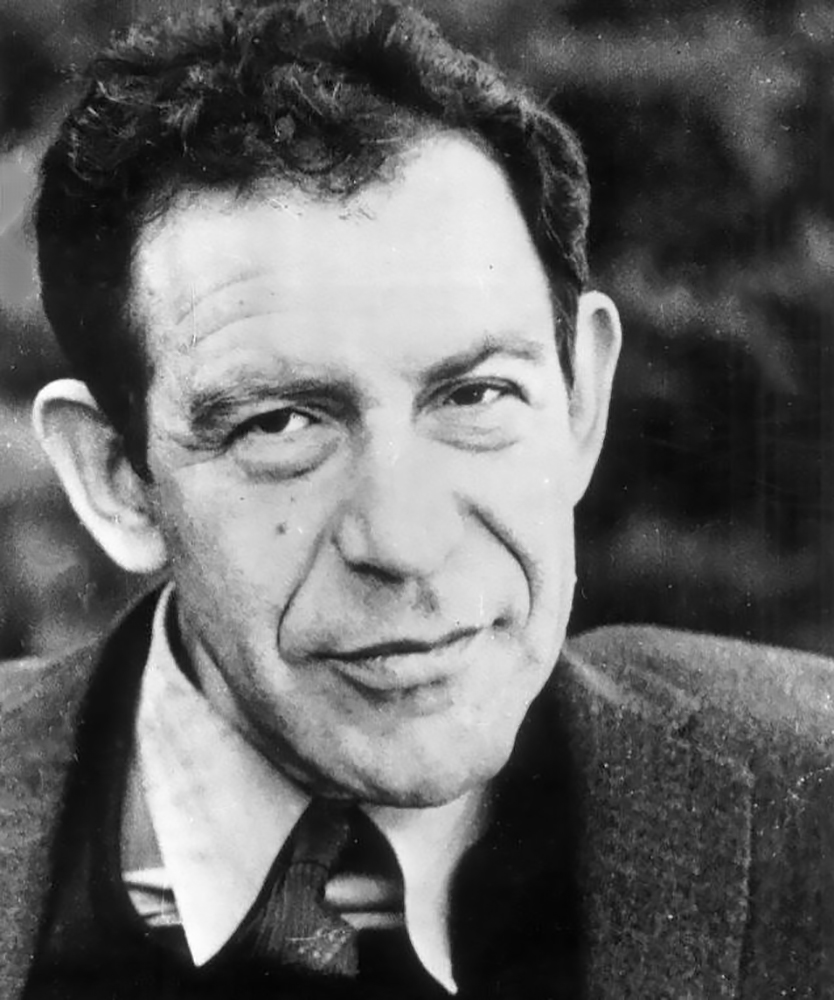

Абрам Терц (член Союза писателей СССР Андрей Синявский) и Николай Аржак (переводчик и фронтовик Юлий Даниэль) печатались на Западе, их произведения вывозила за границу дочь военно-морского атташе Франции. Когда КГБ раскрыло их личности, Синявский и Даниэль были арестованы.

Юлий Даниэль. Фото: общественное достояние

Юлий Даниэль. Фото: общественное достояниеПочему дело о публикациях на Западе прозвучало так громко? И чем статья «Что такое социалистический реализм?» Абрама Терца так критично навредила советской власти, что литературного критика Синявского и переводчика Даниэля сделали фигурантами показательного судебного процесса? Поэт Евгений Евтушенко утверждал, что сенатор Роберт Кеннеди рассказал ему («запершись в ванной и включив воду»), что Синявского и Даниэля выдало ЦРУ, «чтобы отвлечь общественное мнение от политики США, продолжавших непопулярную войну во Вьетнаме, и перебросить внимание общественности на СССР, где преследуют диссидентов».

Сегодня эта «литературоцентричность» советской власти уже непонятна – слишком много всего пишется и выходит и слишком мало это читается широкими массами.

В 1966 году 10 февраля начался суд над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. Их обвиняли по 70-й статье УК РСФСР «Антисоветская агитация и пропаганда». Тем самым пришедший к власти Леонид Брежнев дал всем понять, что больше с нелояльной интеллигенцией нянчиться не будут. Но впервые люди набрались смелости и заявили о своём протесте. Более того, они вышли на митинг. «Уважайте вашу Конституцию» – такой лозунг предложил один из организаторов митинга математик Александр Есенин-Вольпин. «Митинг гласности» в защиту Синявского и Даниэля состоялся 5 декабря, в день Советской Конституции. На пушкинской площади собралось около 200 человек – и это в условиях отсутствия информации. Это была первая чисто политическая демонстрация в Советском Союзе.

В защиту писателей было написано знаменитое «Письмо 63-х», в котором свои подписи поставили Белла Ахмадулина, Андрей Тарковский, Булат Окуджава, Юрий Нагибин и многие другие – всего 63 человека. В «Таймс» опубликовали обращение к советскому правительству, в котором писатели Франции, США, Германии, Италии и Англии просили освободить Даниэля и Синявского. Более того, в Москве был организован «митинг гласности».

«Митинг гласности» на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Фото: Сахаровский центр

«Митинг гласности» на Пушкинской площади 5 декабря 1965 года. Фото: Сахаровский центрИ напротив, Всеволод Кочетов сравнил Синявского с Рудольфом Гессом. Секретариат Союза советских писателей в составе К.А. Федина, Н.С. Тихонова, К.М. Симонова, С.В. Михалкова и других заклеймили Синявского и Даниэля позором.

В итоге суд приговорил Даниэля к пяти годам лагерей по статье «Антисоветская агитация и пропаганда», а Синявский получил семь лет тюрьмы в исправительно-трудовой колонии строгого режима по аналогичной статье. Писателям тогда было по 40 лет.

У Андрея Донатовича Синявского впереди оказалась длинная и разнообразная жизнь. 8 июня 1971 года он был досрочно освобождён. В 1973 году приглашён на работу в Сорбонну (он действительно был блестящий преподаватель и выдающийся специалист по русской литературе). С 1973 года вместе с женой Марьей Васильевной Розановой издавал журнал «Синтаксис».

Дом Синявских в Фонтене-о-Роз под Парижем стал открытым домом, где бывали очень многие.

Мария Розанова и Андрей Синявский, сер. 80-х гг. Фото: из личной коллекции М. В. Розановой / etazhi-lit.ru

Мария Розанова и Андрей Синявский, сер. 80-х гг. Фото: из личной коллекции М. В. Розановой / etazhi-lit.ruВладимир Высоцкий, первые записи которого были сделаны ещё в Москве, в квартире Синявского (Андрей Донатович преподавал литературу в школе-студии МХАТ), тоже гостил в этом доме. Мало того, он даже составил компанию Марье Васильевне при его покупке – сам Синявский в тот момент читал лекции в университете. Первые месяцы после эмиграции там жил Виктор Некрасов. Эдуард Лимонов, Василий Аксёнов, Пётр Вайль… Перечислять можно очень долго.

Полемика между журналами «Синтаксис» Синявского и Розановой и «Континентом» Владимира Максимова – это тоже явление культурной жизни ХХ века. Олеся Николаева рассказала на вечере в Открытом клубе, как произошло примирение и Владимир Максимов сначала в частном порядке, а потом публично извинился перед Синявским за то, что распространял слухи, что он агент КГБ. Вигилянские были свидетелями этого события – как раз гостили в Фонтене-о-Роз. Олеся Николаева особо отметила, как Синявский и Розанова умели, будучи не согласными с ними, например, по поводу октябрьских событий 1993 года, оставаться друзьями.

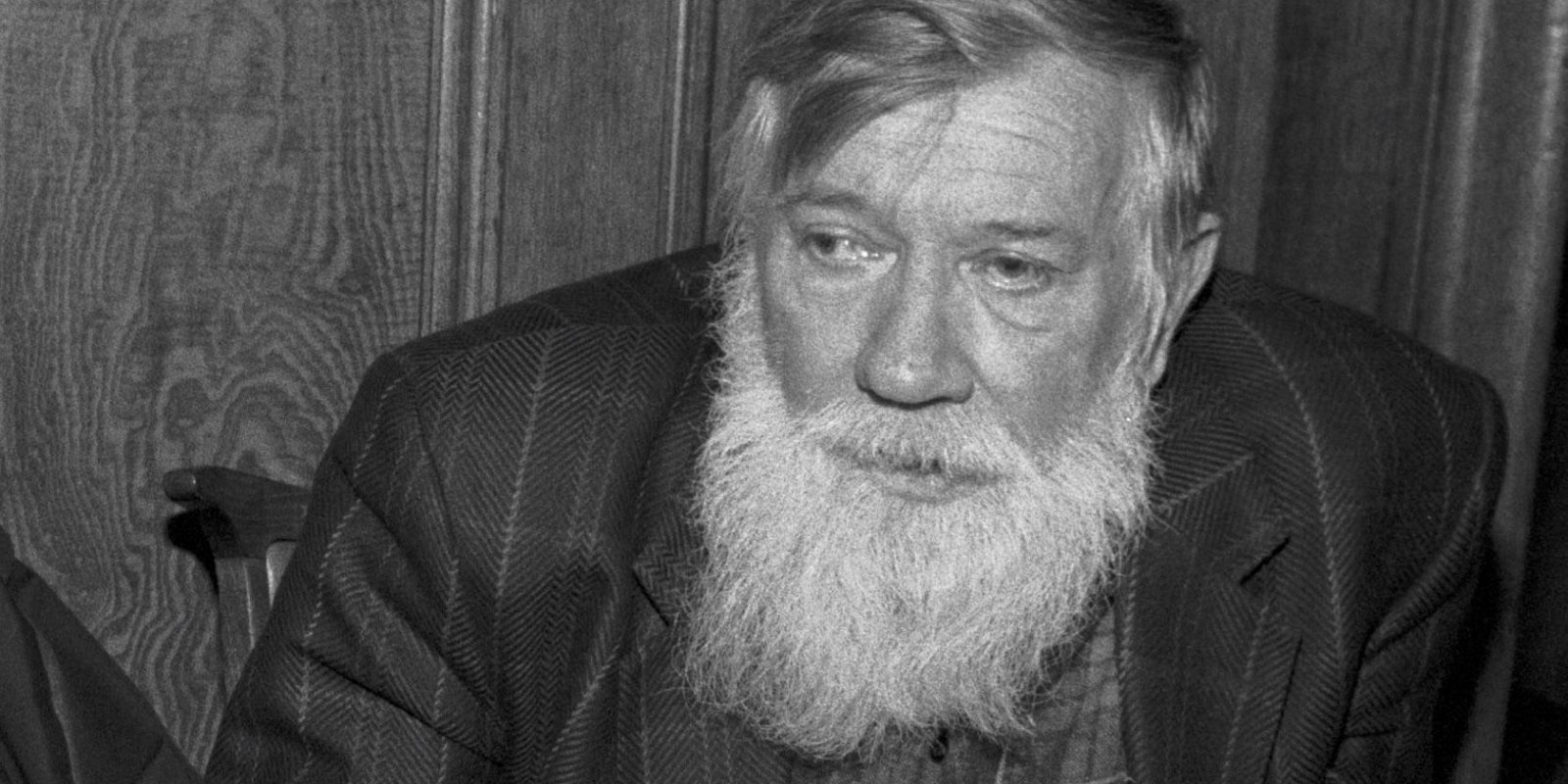

Владимир Максимов, Париж, декабрь 1978 года. Фото: Kondirev777 / Wikipedia

Владимир Максимов, Париж, декабрь 1978 года. Фото: Kondirev777 / WikipediaВ октябре 1993 года Андрей Синявский, Владимир Максимов и Пётр Егидес подписали письмо против расстрела российского парламента: «Поэтому не перевыборы. Только отставка. Монастырь. Грехи замаливать», – такими словами заканчивалось это письмо. «Я ненавидел газету “День”, презирал “Правду” и брезговал “Литературной Россией”, где почётные славянофилы объявляли меня русофобом и предлагали поступить со мной, как с Салманом Рушди. Я много лет положил на полемику с русским национализмом, с “Памятью”, с Шафаревичем. Но сегодня я готов заступиться за своего врага, ибо в опасности моя самая любимая женщина – свобода слова. Неужели я больше христианин, чем все вы?» – писал Синявский в статье «Всё это уже было» в те же времена.

Андрей Синявский умер 25 февраля 1997 года от неоперабельной опухоли мозга. Марья Васильевна Розанова скончалась в декабре 2023 года. В 2008 году Александрина Вигилянская, дочь отца Владимира и Олеси Николаевой, сняла о них фильм «Абрам да Марья».

P.S. В своей книге «Голос из хора» Синявский пишет: «Писателю и умирать полезно. Огорчает непроизводительность жизни, вылетающей дымом в трубу, лишь на один процент осаждаясь тёплым чувством к тому, что можно назвать непрофессиональностью, неумением превратиться в занятие мыслящих и пишущих дядей, имеющих опыт и стаж, к сохранению дара в виде слабости или ребячества, отрочества, не поднявшего глаз с земли, с застенчивого детства, кончающего жить, как начали, на нижней ступени, без титула, вне названий, из художников в сапожники, не научившиеся тачать сапоги, с растерянной, виноватой улыбкой бездействия, к бесформенности, на вопрос – кто ты и что? – отвечающей: никогда…»