Почему семьи с детьми в принципе уязвимы – понятно. Разница в уровне жизни бездетной пары с двумя работающими и семьёй, где так же работают двое (или один, пока дети совсем маленькие), но заработанное тратится на троих-четверых, очевидна. Но почему больше рискуют именно семьи с детьми-школьниками, а не с грудными младенцами? А там много всего накладывается.

Казалось бы, самое тяжёлое время для семьи, когда ребёнок только-только появился. Происходит полная перестройка всего уклада. Мама теряет возможность работать: она получает 40% от оклада или пособие от государства, если среднедушевые доходы семьи снижаются до критического уровня. У папы зарплата сама по себе не увеличивается – приходится подрабатывать. Очень трудное время. Тяжелее только после полутора лет: ребёнок ещё слишком мал для детского сада, яслей не хватает, да и не хочется отдавать туда малыша, пособие с работы выплачивать прекращают. Но, опять-таки, хоть как-то поддерживает пособиями государство. А что потом?

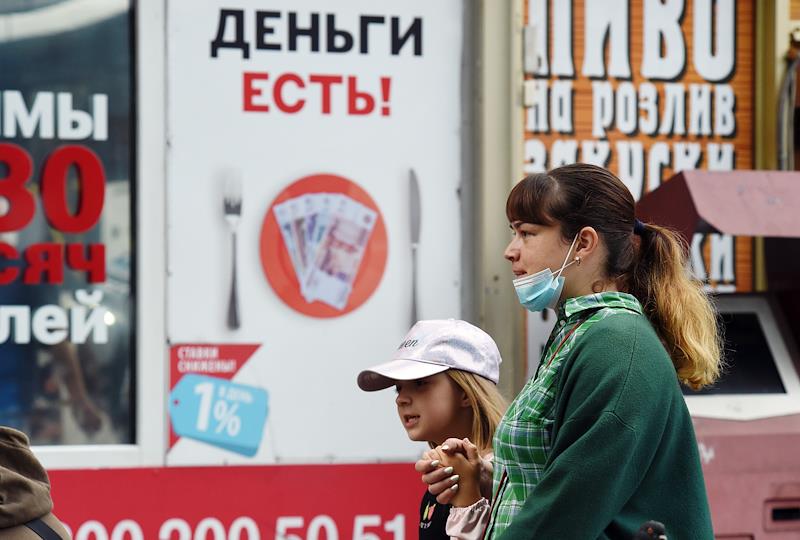

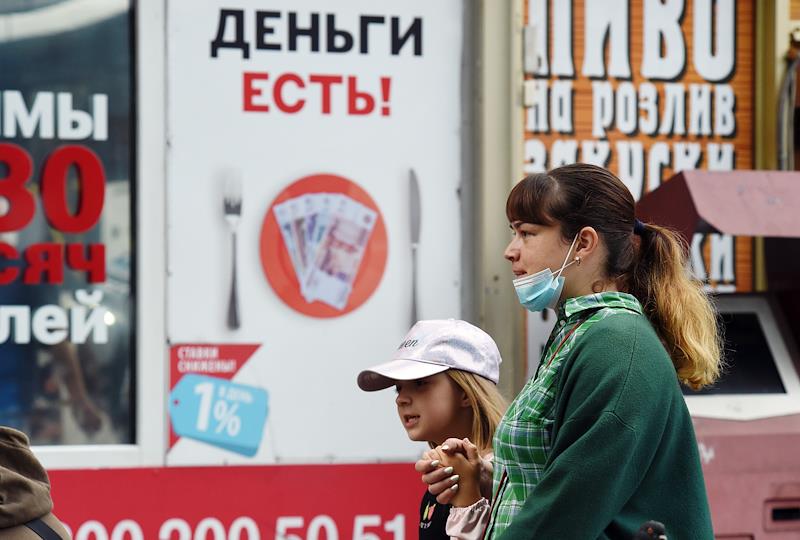

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Вроде бы всё должно налаживаться: мама выходит на работу – доход семьи увеличивается. Да не сразу, пока раскачаешься после большого перерыва, да и больничные постоянные не способствуют карьерному росту. Но проходит два-три года – жизнь входит в свою колею. Доходы растут, но и расходы тоже. Пишут, что активному школьнику требуется больше одежды, канцтоваров, рацион его меняется, усложняется. Но дело, конечно, не только в этом, это-то как раз мелочи. С взрослением ребёнка нужно расширять и жилое пространство, а чаще и вовсе решать квартирный вопрос с нуля. Семья берёт ипотеку. И в этот проект вкладывается буквально всё: материнский капитал идёт на первоначальный взнос, небольшие накопления уходят на хотя бы скромный ремонт. И каждый месяц теперь нужно отдавать существенную часть дохода – половину зарплаты отца, а то и всю матери. Бывает, что после внесения платежей по кредитам в семье на каждого остаётся меньше прожиточного минимума. А пособия уже не положены. Их рассчитывают, исходя из доходов семьи, расходы не учитываются.

И это ещё не самый плохой вариант. Случается, что семья, чуть подрастив детей, работает не на будущее, выплачивая кредит за квартиру, а на прошлое, закрывая долги, накопленные за время декрета: перехватывали то тут, то там, то у родственников, то даже в МФО просто на жизнь. Да, безусловно, это следствие низкой финансовой грамотности, результат абсолютной неподготовленности к рождению детей. Но ведь и так бывает. И если, пока дети совсем крохи, семья, опять же, как-то барахтается благодаря поддержке государства, то со временем этот ручеёк иссякает.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъНо бывает и ещё печальнее. Случается, семья не выдерживает испытания родительством и распадается. 40% всех разводов происходит в первые пять лет брака, ещё 28% – в интервале от 5 до 9 лет. Психологи отмечают, что часто катализатором разрыва становится именно рождение ребёнка. Увы, уже типичная история: женщина чувствует, что в родительстве она остаётся совсем одна – муж только работает; мужчине кажется, что его труд обесценивается, он пашет без выходных ради семьи, а жена на гормонах закатывает истерику из-за того, что он не может встать ночью к ребёнку, чтобы поменять подгузник. И все тонут во взаимных упрёках: если муж так много работает, то где деньги, почему экономить приходится даже на колготках? Если жена дома, то где ужин и почему дома бардак? Три-пять лет такого ада – и люди понимают, что больше не могут. Женщина выходит на работу и подаёт на развод. Или уходит мужчина.

Пишут, что ещё много фиктивных разводов – когда семья прекращает своё существование только на бумаге, а по факту люди продолжают жить вместе и воспитывать общих детей. Да, есть и такое. Но насколько благополучны такие союзы? Не находятся ли они тоже на грани реального развода? Ведь насколько должно быть отчаянным положение, чтобы признать брак, по сути, несостоявшимся из-за пособия величиной с прожиточный минимум?

Очень тяжело. И что делать – непонятно. Какой должна быть политика государства, чтобы родительство не вгоняло семьи в бедность? Прямая материальная поддержка – очень неоднозначный феномен. Да, помогать надо, но так, чтобы не снимать полностью ответственности со взрослых людей. Сейчас же пособия – это нередко только отсрочка ещё большей бедности. Люди привыкают мыслить в духе «сейчас перекрутимся, а дальше как-нибудь». Нужно как-то поощрять ответственное родительство, инициативу трудящихся на благо семьи.

Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности. Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности. Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»Ведь нельзя же совсем игнорировать тот факт, что легче всего сегодня живётся взрослым бездетным парам. Объединять ресурсы по-прежнему выгодно. Коэффициент риска бедности у одиночек равен 0,6, у бездетных пар – всего 0,3. А у семей с детьми, как уже было сказано, 1,3-1,8. Честное слово, на фоне такой статистики странно, что кто-то вообще рожает детей, ведь человеку не свойственно сознательно усложнять себе жизнь. Неосознанно – да, бывает всякое, человеческая природа загадочна. Но мы ведь не к этому стремимся.

Разумеется, человек в первую очередь сам должен осознавать все риски родительства. К пополнению в семье нужно готовиться. И сознание людей постепенно действительно меняется. Кто-то вкладывается в образование, развивается в профессии, потом двое копят на декрет, многие стараются решить заранее квартирный вопрос. Но это непросто, не у всех получается даже при должном старании. При этом такая стратегия откладывает родительство на несколько лет, иногда на 10–15. В общем-то, это нормально в мире с растущей продолжительностью жизни и увеличением периода трудоспособности. Вот только не везде эти процессы протекают равномерно. И у отложенного родительства, как ни крути, тоже есть свои минусы.

Простых решений нет. Но это не значит, что не стоит пытаться что-то менять. Особенно когда дети вроде как приоритет государства.

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва» Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности. Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»

Фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности. Фото: Кузьмичёнок Василий / Агентство «Москва»