Людям необходим сакральный нарратив. Или же иначе: людям необходимо упаковывать сакральное в нарратив. Мифы всех народов мира – способ передать сакральную истину в форме самого надёжного источника – художественного повествования с высокой образностью. Нарративна Ригведа, нарративен Коран, нарративна Трипитака, нарративна Авеста и, разумеется, нарративна Библия. Священный нарратив нужен человеку для усвоения основ сакрального, священный нарратив нужен и цивилизации – в сущности, именно вокруг них цивилизации и выстраиваются.

Парадоксально, однако Запад стал первой цивилизацией, которая решила самостоятельно деконструировать свой священный нарратив. Одним из первопроходцев в этом деле стал немецкий историк и филолог Герман Самуил Реймарус, живший в XVII веке. Он считается родоначальником библейской критики, и хотя его труды в этом направлении не были изданы при жизни автора, они сформировали набор вводных, создавших в дальнейшем целую традицию.

Из них можно выделить три основных. Первое – это подход к Библейскому тексту с позиций рационализма и исторического скептицизма, что, конечно же, с безапелляционной простотой, свойственной раннему модерну, исключает веру в описанные в Священном писании чудеса. Второе – это поиск «исторического Иисуса», попытка отделить «Иисуса истории» от «Христа веры», деконструировать богословский образ, сложившийся вокруг фигуры Спасителя в христианском мире. И третье – сомнение в авторстве и достоверности Библейских текстов, отношение к ним как к пунктам в длинном ряду других описывающих эпоху источников.

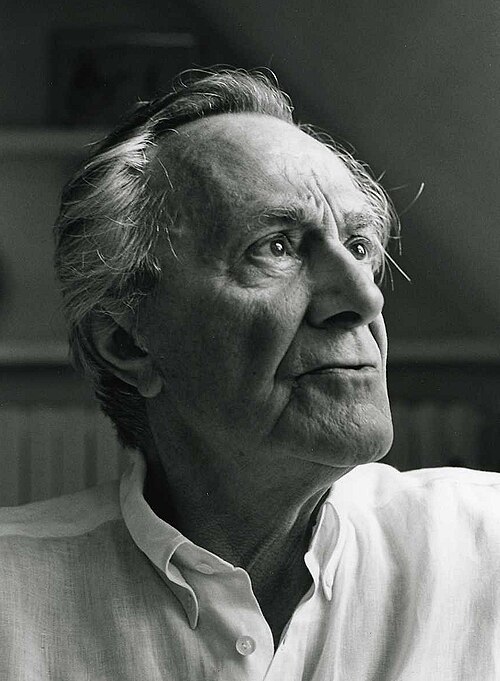

Герман Самуил Реймарус. Фото: общественное достояние

Герман Самуил Реймарус. Фото: общественное достояниеПожалуй, появление научного метода сделало неизбежным применение его и к священным текстам. У Реймаруса нашлось немало последователей, оставим библеистам оценивать сильные и слабые стороны библейской критики. Равно как и богословам – оценивать возможность одновременного сочетания сакрализации и научного подхода к священным текстам (многим современным исследователям это вполне удаётся). Для нас важно, что процесс десакрализации Библии вкупе с общей секуляризацией западного общества оказался результативен. Сегодня наш современник, даже имея высшее образование, может, к примеру, запросто не видеть никакой разницы между булгаковским Иешуа и евангельским Христом.

Однако десакрализация главного цивилизационного нарратива не может лишить человека врождённого желания иметь священный текст. Итог страшный и комичный одновременно: человек кинулся сакрализовать всё подряд. Наша страна целых семьдесят лет прожила в условиях наделения священным смыслом «писания», созданного Карлом Марксом, и «предания» от Владимира Ленина. Наряду с «каноническими» трактовками появились и «еретические», их состав колебался от года к году вместе с генеральной линией партии.

Вокруг собственных «священных» текстов выстраивались и национал-социалистический, и фашистский нарративы. Книги, созданные далеко не самыми интеллектуальными людьми за короткие промежутки времени, стали мерилом добра и зла, должного и недолжного. Судьбы миллионов оказались в прямой зависимости от слов, вознесённых на сакральный олимп практически случайно. Нет нужды говорить о трагедиях, к которым это привело, – они известны каждому.

Но трагедии середины XX века положили начало следующей фазе десакрализации священного. Тому, что Жан-Франсуа Лиотар обозначил как «кризис больших нарративов». Люди потеряли доверие к масштабным объяснительным матрицам, ничья претензия на абсолютную истину более не признавалась легитимной. Это проложило дорогу для победоносного шествия «серой морали», в которой суждения о добре и зле теперь выносились не с позиции Абсолюта, а в зависимости от точки обзора, которая может быть очень разной. В сущности, серая мораль – это смерть морали, потому что никакая этика невозможна в отрыве от статичной точки отсчёта, как без нуля невозможны положительные и отрицательные числа.

Жан-Франсуа Лиотар. Фото: Bracha L. Ettinger/Wikipedia

Жан-Франсуа Лиотар. Фото: Bracha L. Ettinger/WikipediaНо человека не так легко провести, даже в условиях секулярной духовной пустыни он неминуемо ищет для себя если не сакральный текст, то хотя бы его заменитель. Неожиданно, или – напротив – ожидаемо, волна сакрализации накрыла произведения, создававшиеся вовсе без этой цели. Так, «Властелин колец» Дж. Р.Р. Толкина был канонизирован, причём и левыми, и правыми. Контркультурщиков и хиппи 1960-х подкупили мохноногие любители покурить из Шира и яркие антииндустриальные тезисы. Уличных бойцов «свинцовых 70-х» – интерпретация важнейшего европейского мифа о возвращении истинного монарха и антимодерновый дух романа. Толкинистские встречи превратились чуть ли не в ритуальные действия и для многих вышли далеко за пределы юношеского увлечения.

О значении «Гарри Поттера» для поколения миллениалов серьёзно и в шутку сказаны уже тысячи слов. Рождённый в 1990-х или 2000-х вооружён цитатами из истории «мальчика, который выжил» на любой случай жизни – прямо как баптистский проповедник цитатами из Библии. Для многих молодых людей сага Джоан Роулинг стала главным поставщиком смыслов для суждений о добре и зле. Этот ряд можно продолжить, вспомнив «Звёздные войны» или же в несколько ином ракурсе «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд.

В отсутствии главного сакрального нарратива секулярный человек ищет его отзвуки в других текстах и сюжетах. Священное писание говорит о Вечном, и в том его сила и притягательность, а новые литературные заменители сильны и притягательны лишь тем, что транслируют разбавленное Писание или вшивают отсылки к священным текстам иных традиций.

Условный «Гарри Поттер» для миллениала подобен теням, мечущимся по стене платоновой пещеры. Великие вещи, отбросившие эти тени, ему не знакомы, и он готов принять доступное за единственную возможную реальность. Смотреть на них его побуждает жажда внятной этической системы, не чёрно-белой, но с чётким разделением добра и зла. В захваченном серой моралью мире такой возможности больше нет, но она всё ещё остаётся в уютном мирке того или иного микронарратива – последнем пристанище эскаписта.