Специальная операция принесла причудливое разделение позиций и их сущностей: каждый из лагерей, как может оказаться, представляет собой не то, что видит в себе.

«Русский мир» как массовый идеологический продукт (и именно в этом смысле!) стоит на следующих основаниях.

Прежде всего это идея превосходства большой русской культуры над местечковыми. Эта идея опирается, в свою очередь, на нарратив о большевиках, которые в своей русофобии развивали новые советские нации, нарезая им русские земли и создавая им под ключ массовую культуру – от театров до письменного языка. После крушения СССР местечковые культуры (в рамке этого нарратива) оказались предоставлены сами себе, из чего вполне естественно следует, что они обречены разрушаться, а великая русская культура – замещать искусственно выросшие конструкции, попутно исправляя «исторические ошибки», то есть создание независимых национальных государств и автономных республик в составе России.

Всеединство и аэтничность

Владимир Соловьёв. Фото: Павел Жуков/общественное достояние

Владимир Соловьёв. Фото: Павел Жуков/общественное достояниеУказанный нарратив вослед писателю Галковскому отсылает к высокой культуре имперского времени: прежде всего тому периоду, когда русская музыка и литература стали неотъемлемой частью мирового культурного канона. Этот взлёт повёл Владимира Соловьёва к «философии всеединства», сместив фокус с работы над более скромными национальными задачами.

Галковский, отталкиваясь от Соловьёва, в своём «Бесконечном тупике» поднимает важную проблему русской идентичности: «Откуда у Соловьёва это истошное: “А вот Россия! Кому Россия!” Это не соплеменник, а племянник. “Мой дядя самых честных правил”. И вдруг нежданно-негаданно свалилось такое наследство – Россия. От русского дяди, по боковой линии». Где Владимир Соловьёв пишет: «Наша история навязала нам три великие вопроса, решением которых мы можем или прославить имя Божие и приблизить Его царствие исполнением Его воли, или же погубить свою народную душу и замедлить дело Божие на земле. Эти вопросы суть: ПОЛЬСКИЙ (или КАТОЛИЧЕСКИЙ), ВОСТОЧНЫЙ вопрос и ЕВРЕЙСКИЙ», Галковский замечает: «Таким образом, решаются не вопросы РОССИИ, а вопросы РОССИЕЙ. И всё одно и то же: откажитесь, отступите, сдайте. Соловьёв, так и чувствуется, не знает, что делать с этой глупой Россией, которая, как он считал, ему досталась. Куда бы её швырнуть? Владимир Сергеевич не понимал, что на самом-то деле не только она ему, но и он ей достался».

Сама возможность фокусировки на всемирном мировоззренческом проекте вместо «национальной» работы опиралась, в свою очередь, на этические императивы, почерпнутые из книг русских классиков, прежде всего Толстого и Достоевского. Этический и нравственный посыл их творчества был действительно нов для Европы, только пережившей «весну народов» и ищущей духовного просвета во мраке колонизаций и индустриализаций.

Дмитрий Галковский. Фото: galkovsky/Youtube

Дмитрий Галковский. Фото: galkovsky/YoutubeОдин из ключевых нравственных посылов Толстого – готовность презреть свое национальное ради универсальной правды и справедливости. Это ярко выражено, например, в «Хаджи-Мурате»: главный герой выглядит существом иного порядка разумения на фоне бестолковых и развращённых русских офицеров. В эпоху взлёта национализма сами по себе такого рода тексты были революционными.

Отсюда вырастала и претензия на внеэтничность русского начала, отсутствие этнических границ для русского человека. В дореволюционной России националисты становились заметны только на западном русском фронтире: примечательно, что уже в конце XIX века одним из ключевых центров националистического движения стал Киев.

И здесь, в этой аэтничности, большевики и прогрызли себе дорогу: кляня русское черносотенство, имперские замашки и прославляя русского рабочего, который как бы становился авангардом для мирового рабочего класса. Эта аэтничность стала одной из ключевых детерминант национальной политики большевиков: русский превратился в «не национал», в посредника и часть механизма.

В плену у химеры

Если же говорить про конкретно-политический извод повестки русского мира, то мы увидим некоторые странности, лёгкую шизофреничность конструкции.

Прежде всего территориальные претензии к «сепаратистам, разрушившим союз», высказываются от имени России, которая была застрельщиком распада СССР и, конечно, не имела территориальных претензий к своим соседям, что дало возможность Вадиму Цымбурскому обосновать концепцию «остров Россия», согласно которой именно границы РФ 1992 года оптимальны для её исторического пути.

Вадим Цымбурский. Фото: iphras.ru

Вадим Цымбурский. Фото: iphras.ruПретензия к ущемлению русского языка в «местечковых» государствах, с одной стороны, выглядела не очень весомой из-за того, что население этих государств и через тридцать лет независимости во многом говорило на русском, а с другой стороны, эта претензия опиралась на якобы монопольное право России решать вопросы, связанные с использованием русского языка. Такая позиция естественным образом сужает пространство жизни этого языка из-за политизации последнего. Чем чаще удобный и всем понятный язык становится маркером политизации, тем меньше у него шансов стать «лингва франка».

Идея превосходства культуры рождает пренебрежение в целом к носителям местных идентичностей как к существам более низкого порядка разумения. Принижение этих идентичностей сочетается со стремлением сделать их несуществующими: это особенно ярко видно в украинском изводе русского мира, согласно которому украинцев не существует, это один с русскими народ, который почему-то забыл о том, кем он является, а значит, надо убить как можно больше украинцев, чтобы оставшиеся вспомнили свою родню.

Здесь сталкивается объективно вырастающая русская национальная повестка с химеричным идеалом «русского мира»: ведь неприязнь к «хохлам» – это часто следствие культурного притеснения русских в Украине. Вполне естественно видя противника в лице активных носителей подавляющего культурного кода, русские ищут своей мировоззренческой сцепки. Однако, выбирая в качестве такой сцепки «русский мир» в его массовом изводе, становятся пленниками химеры.

Балканизация России

Идея исторического права на русские земли вкупе с мыслью о неполноценности государств, занимающих эти земли, рождает комплекс исторического рессентимента, который заставляет фокусироваться не на решении внутрироссийских национальных задач, а на борьбе с соседями. И этот комплекс странным образом близок тем, кто является для адептов русского мира максимально несамостоятельными игроками – ненемецкими народами бывшей Австро-Венгрии.

Иоганн Фихте. Фото: общественное достояние

Иоганн Фихте. Фото: общественное достояниеЕсли первые национальные опыты в виде США и республиканской Франции фокусировались на создании политических институтов по канонам Просвещения, выработанным в тайных обществах, то Фихте уже осмыслял немецкий национализм через универсальные стремления, выраженные в конкретном народе: его историческую миссию, которая обрастает конкретными политическими институтами. Чуть дальше пошли центрально-европейские нации, сказавшие о себе во время «весны народов»: они уже не придумывали обоснований своего бытия как чего-то универсального, а говорили о самости, самобытности – языковой, культурной, да и географической. Самость давала возможность сохранить себя в многонациональной империи либо, как в случае с поляками, в ситуации национального подавления сразу несколькими крупными политиями, между которыми был поделен ареал их обитания.

При этом Австро-Венгрия, собственно, ставшая двуединой монархией после вызова 1848 года, на который рано или поздно пришлось бы давать национальный и институциональный ответ, способствовала складыванию таких наций-на-самости. Работа на южных границах противодействовала молодому Сербскому княжеству, которое видело своих братьев в Боснии и Герцеговине и рассматривалось как инструмент влияния Российской империи. На востоке подобную работу вели с украинцами в противовес традиционно лояльным России закарпатским русинам. А пионером такого имперского национализма через самость стали венгры.

После распада империи и ряда мировых войн все эти нации выработали портрет идентичности, который состоит из идеи исключительности, языкового пуризма, негласного и пристального внимания к чистоте крови и плача о несправедливых границах. Венгры говорят, что Венгрия не имеет ни одной своей «естественной» границы; хорваты поминают их подавление времён первой Югославии; украинцы пестуют своё подавление со стороны москалей. Внезапным образом практическое выражение «русского мира» до боли напоминает именно эти национализмы: может быть, «русский мир» тоже придумали в Австро-Венгрии?

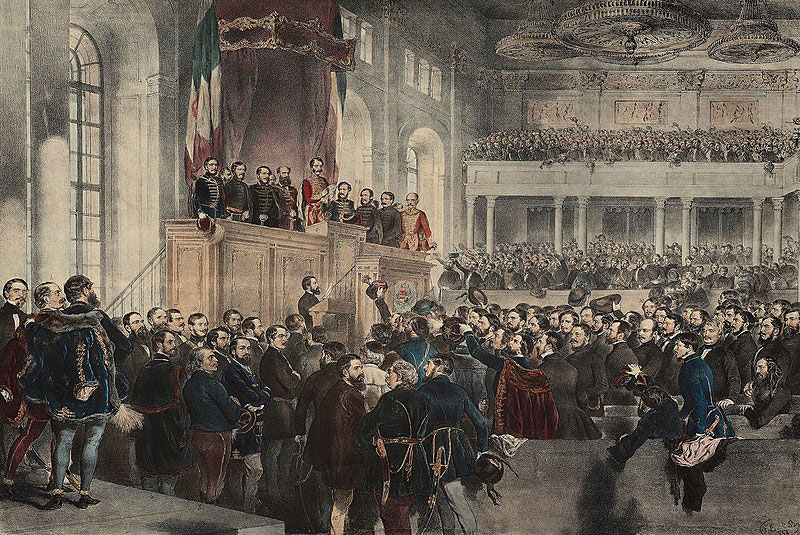

Картина Августа Петтенкофена «Открытие венгерского парламентв в 1848 году». Фото: общественное достояние

Картина Августа Петтенкофена «Открытие венгерского парламентв в 1848 году». Фото: общественное достояниеОчевидно, что аэтничность, трансграничность и призрачность, которые большевики навязали русским, не могли жить дольше, чем собственно большевистская власть. Вопросы о субъектности и представительстве русских неизбежно возникали, особенно там, где фронтир носил исключительно культурный характер – например, в Украине. Однако под русскую субъектность пришлось бы серьёзно перекраивать не только северную Евразию, но и весь мир: ведь русские не имели представительства в ООН. Переход места СССР к РФ стал юридическим казусом, о котором даже сегодня стараются особо не вспоминать. Архитектура международных отношений сложилась с закэнселенными СССР русскими, и сегодняшняя волна русофобии – это попытка сохранить созданный ещё в Ялте статус-кво.

Амбассадоры русскости

Идеология «русского мира» большевистского корня сегодня радикализовала конфликты на фронтире. Осмысляя себя не как члена одной из мировых наций, нуждающегося в законном политическом представительстве и признании своих прав и границ, а как амбассадора по факту глобального проекта, русский националист не может выработать адекватного его положению целеполагания и, не имея реалистичной повестки, оглушает себя картой Российской империи и уничтожающей ненавистью к тем, кто виноват прежде всего своей инаковостью. Вместо оппонентов, с которыми надо бороться и можно договариваться, адепт большевистского извода русского мира видит то-что-не-должно-быть. Вытекающие из этого действия следствия делегитимируют даже естественные устремления русских людей, а приверженность высокой имперской культуре и этике превращается лишь в уважение к одному из маркеров идентичности, музейным экспонатам, которые используют как лозунг – но не по своему прямому назначению. Идеология русского мира уничтожает свою онтологию в применении к конкретным национальным проблемам.

С другой стороны, люди, клеймённые «заукраинцами» и пацифистами, оказываются нутряными носителями «русского мира» как плода воображения условного «Толстоевского». Их показная нелояльность своему правительству – плод представления о высшей справедливости, которая основательнее национальных претензий. Их антивоенная позиция подаётся как настоящий патриотизм: любовь к своей стране и своему народу в противовес агрессивной риторике «власти». Их готовность рисковать свободой и материальным благосостоянием ради представления о высшей справедливости, которая важнее военной повестки, – прямая декларация верности императивам русской классики. Даже их готовность уехать – это часто воля к сохранению той русскости, что лежит в нравственных императивах русской культуры, которую так рьяно стремятся защищать «люди войны».

Карта Российской империи, 1898г. Фото: общественное достояние

Карта Российской империи, 1898г. Фото: общественное достояниеНо поскольку высокая русская культура – это культура имперская, именно россияне антивоенных убеждений оказываются в потенциале лучшим ресурсом российской экспансии. Через них, их повестку будет выстраиваться диалог с украинцами, когда отгремит оружие – особенно в случае, если оно отгремит не в пользу РФ. Их присутствие в ближнем зарубежье именно как следствие антивоенной позиции усиливает культурное присутствие России, исторической России, на своём фронтире. Отрицая идеологию «русского мира», эти люди оказываются верными проводниками того, с чем обычно ассоциируется Россия в высоких разговорах.

Итого: русские, манифестирующие свою верность «высокой русской культуре», балканизируют свой народ, превращая наследие предков в питерские скульптуры, которые можно разглядывать, не понимая. А люди, которым «стыдно быть русскими», оказываются подчас наиболее верными носителями «высокой русскости» – более верными служителями «всечеловечества», чем само мировое сообщество.

Это противоречие проистекает из противоречия исторического: народ, который своим культурным потенциалом заслуживал серьёзного места на мировой арене, оказался в положении, когда он вынужден защищать свои самые базовые права на бытие – культурное существование и политическое представительство. В свою очередь, это противоречие сложилось благодаря большевикам: необычной партии, которая, взяв от русских необходимое, раздавала по мере сил не-необходимое и потому опасное. Партия, которая заставила весь мир считать красное слово русским словом XX века.