Встреча в келье. Поломанные стулья

«Чтобы хоть несколько успокоить Фёдора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл.С. Соловьёва, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Фёдора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьёв собирался ехать этим летом… Соловьёв хоть и был, по моему мнению, “не от мира сего”, но сумел бы уберечь Фёдора Михайловича, если б с ним случился приступ эпилепсии».

Это воспоминания Анны Григорьевны Достоевской за 1878 год. Весной этого же года у четы Достоевских умирает двухлетний сын Алёша. Отец и мать мучительно скорбят по ребёнку: младший сын был их общим любимцем. Достоевского особенно гнетёт, что ребёнок умер от эпилепсии – болезни, которой страдал сам писатель. В честь умершего мальчика будет назван главный герой «Братьев Карамазовых», и весь роман можно прочесть как рефлексию писателя над смертью своего ребёнка.

Путь в Оптину пустынь занял двое суток. Поездка была непростая: самая середина лета, жара, экипаж трясло от разбитой просёлочной дороги, ехали долго, путанно, никто из местных толком не знал верного направления. Ночевали в деревнях. За двое суток могло случиться всякое, и уж наверное между Достоевским и Соловьёвым завязался не один спор. Наконец, подплывая к Оптиной пустыни на пароме по реке Жиздре, товарищи впервые увидели знаменитого старца Амвросия. Он стоял на пирсе в окружении толпы паломников, готовых отдать старцу свою душу и свою волю.

Всего у Достоевского и Амвросия будет три встречи. Описание как минимум одной из этих встреч оставлено Достоевским в первой книге «Братьев Карамазовых» – в главе, повествующей о разговоре между старцем Зосимой и матерью, скорбящей по умершему сыну:

«– Сыночка жаль, батюшка, трёхлеточек был, без двух только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. <…>

– И надолго ещё тебе сего великого материнского плача будет, но обратится он под конец тебе в тихую радость, и будут горькие слёзы твои лишь слезами тихого умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего». Эти и другие поучения старца Зосимы Достоевский, по словам жены, переписал с запомненных им слов старца Амвросия.

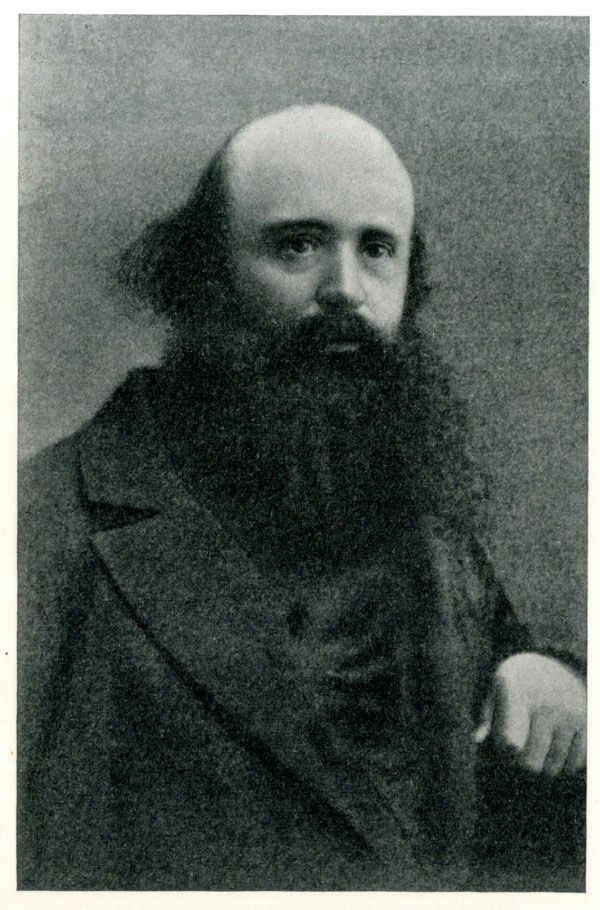

Амвросий Оптинский. Фото: общественное достояние

Амвросий Оптинский. Фото: общественное достояниеОднако нам интересна другая встреча Достоевского со старцем, которая прошла при участии Владимира Соловьёва. О содержании их беседы ходят легенды. Говорят, будто разговор разросся до жаркого догматического спора, что речь зашла о вечных муках, что спорили громко, с криками и чуть ли не поломанными стульями, и что по итогам беседы старец якобы назвал Достоевского «кающимся», а Соловьёва – «не верующим в загробную жизнь». И совсем странное: будто бы даже спустя много лет после посещения товарищами Оптиной пустыни старец Амвросий, прослышав о другой истории с Соловьёвым, обратился к одному из своих учеников: «Спроси-ка Соловьёва, как он думает о вечных мучениях?».

Впрочем, всё это спорно. К сожалению, совершенно достоверных источников – то есть оставленных одним из участников беседы – у нас нет (за небольшим, но крайне любопытным исключением, речь о котором пойдёт ниже). Отрывочные же свидетельства третьих лиц оставляют больше вопросов, чем ответов (подробнее историю поездки прочесть можно здесь). С уверенностью можно сказать только, что разговор шёл о вечной жизни. В пользу этого вывода говорит и обстоятельство самой поездки – смерть сына Алеши, и крайняя заинтересованность и Достоевского, и Соловьёва проблемой бессмертия.

Случайные совпадения

Вернемся на пять лет назад. Знакомство Соловьёва и Достоевского случилось в январе 1873 года. Началось оно с довольно дерзкого письма, отправленного будущим философом именитому писателю. Соловьёв стартует с места в карьер: «Милостивый государь Фёдор Михайлович! Вследствие суеверного поклонения антихристианским началам цивилизации, господствующего в нашей бессмысленной литературе, в ней не может быть места для свободного суждения об этих началах. Между тем такое суждение, хотя бы и слабое само по себе, было бы полезно, как всякий протест против лжи».

Судя по всему, Достоевский хорошо отреагировал на своеобразную выходку Соловьёва. Хотя он и не решился напечатать в «Гражданине» приложенную к письму статью, в ту же зиму 1873 года Соловьёв становится частым гостем квартиры писателя. Достоевский привязался к юному философу, их беседы длились часами. Особенно Достоевский ценил в Соловьёве ум и широкую образованность, но помимо этого он находил в нём что-то странно притягательное, почти магнетическое.

Во время одной из подобных встреч Фёдор Михайлович, по воспоминаниям жены, объяснил причину своей симпатии к Соловьёву:

«– Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека, некоего Шидловского, имевшего на меня в юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас.

– А он давно умер? — спросил Соловьёв.

– Нет, всего года четыре тому назад.

– Так как же вы думаете, я до его смерти двадцать лет ходил без души? – спросил Владимир Сергеевич и страшно расхохотался».

Упомянутый Шидловский, поэт-романтик, проповедник и историк Церкви, – важная личность в духовной биографии Достоевского, первый из череды его «Мефистофелей». Они познакомились в 1837 году. Достоевский был совсем зелёным студентом Инженерного училища, а Шидловский – молодым чиновником Министерства финансов. Достоевский воспринимал дружбу с Шидловским как настоящую отдушину: в «солдафонской» среде училища юный Фёдор не мог найти себе ни места, ни товарищей, ведь у него были совсем другие интересы, отличные от учёбы и светской суеты. Вместе же с Шидловским они зачитывались Шиллером, грезили о любви, рассуждали о вселенской гармонии, делились друг с другом планами будущих свершений. Достоевский мечтал написать «роман из венецианской жизни» и улететь на Луну, Шидловский строчил стихи, проповедовал скорое наступления Царствия Божия и одновременно грозился отнять у себя жизнь ввиду несчастной любви.

Последнее обстоятельство придавало Шидловскому особый трагический шарм. Он вообще был хорош собой и легко увлекал людей, современники писали о его почти мистической притягательности. Сам же Достоевский обнаруживал в Шидловском свой «байронический» идеал: «Взглянуть на него, – пишет Достоевский в письме к брату, – это мученик! Он иссох; щёки впали; влажные глаза его были сухи и пламенны; духовная красота его лица возвысилась с упадком физической». Забегая вперёд: сравните это описание с портретом юного Владимира Соловьёва, составленного французским дипломатом Эженом Вогюэ: «[Лицо] бледное, худощавое, полузакрытое массой длинных вьющихся волос, прекрасными правильными очертаниями, всё оно уходило в большие, дивные, проницательные, мистические глаза, как бы олицетворяя собой мысль, едва прикрытую земной оболочкой. Такими лицами вдохновлялись древние монахи иконописцы, когда пытались изобразить на иконах Христа славянского народа – любящего, вдумывающегося, скорбящего Христа».

Недолго прослужив чиновником в Петербурге, Шидловский в 1840 году уехал к себе на родину, в Харьковскую губернию. Там он сел за подготовку большого исследования по истории русской церкви, но работа не задаётся. Байроническое ощущение трагизма собственной судьбы, неудовлетворённость всем окружающим побуждают Шидловского сжечь написанное и в 1850-х годах уйти послушником в Валуйский монастырь. Затем он предпринял паломничество в Киев, общался с неким старцем и по его совету вновь вернулся в родную деревню Грушёвку, где до конца жизни проповедовал Евангелие простым мужикам. Шидловский умер в 1872 году, за год до встречи Достоевского и Соловьёва.

С момента отъезда Шидловского из Петербурга он и Достоевский больше не виделись. Но писатель по-своему сохранил память о друге. Он изобразил его в качестве Ордынова, главного героя своей малоизвестной повести «Хозяйка» 1847 года. Ордынов – этакий прото-Раскольников: молодой человек в футляре и носитель великой идеи. Получив мизерное наследство, он запирается в тесной петербургской комнатушке и два-три года кряду пишет некое систематическое исследование: «Он сам создавал себе систему; она выживалась в нём годами, и в душе его уже мало-помалу восставал ещё тёмный, неясный, но как-то дивно-отрадный образ идеи, воплощённой в новую, просветлённую форму, и эта форма просилась из души его, терзая эту душу; он ещё робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность её».

Что именно это за система, в чём её характер, Достоевский умалчивает. Исследователи связывают создание «Хозяйки» с внешними обстоятельствами жизни писателя: в 1846 году он начинает посещать кружок Петрашевского, где, помимо обсуждений идей Сен-Симона, планирует даже и действительный государственный переворот под предводительством Спешнева – этакого двойника Шидловского, которого Достоевский впоследствии назовет «своим Мефистофелем» (у него вообще было много «Мефистофелей»: помянутые Шидловский, Спешнев, Соловьёв, также Белинский, отчасти Тургенев). Исходя из истории петрашевцев, исследователи делают вывод, что оригинальная идея, которую лелеет Ордынов, – это утопическая система тотального социального переустройства.

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. Фото: statearchive.ru

Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. Фото: statearchive.ruОднако ещё больший интерес вызывает другая деталь, оброненная Достоевским: «Сочинение [Ордынова] относилось к истории церкви, и самые тёплые, горячие убеждения легли под пером его. Теперь он перечёл этот план, переделал, думал о нём, читал, рылся и наконец отверг идею свою, не построив ничего на развалинах». И упомянутое исследование Шидловского, начатое в сороковых годах и сожжённое им в пятидесятых, было посвящено истории церкви.

20 лет спустя после смерти писателя, в 1901 году, Анна Григорьевна получила письмо от невестки Шидловского с пересказом этапов его жизненного пути. Письмо резюмируется следующими словами: «Его странная, исполненная всяких превратностей жизнь свидетельствует о сильных страстях и бурной природе. Глубокое нравственное чувство Ивана Николаевича стояло нередко в противоречии с некоторыми странными поступками; искренняя вера и религиозность сменялись временным скептицизмом и отрицанием». Трудно не вспомнить эпизод из жизни юного Соловьёва, когда он в порыве увлечения позитивизмом выбрасывает из окна своей комнаты иконы и духовную литературу. Вспоминаются и другие противоречивые свидетельства о его уже более зрелой личности. Например, странная привычка современников называть его то ангелом, то Антихристом. Или слова Розанова: «Может быть, было в нём “божественное”, как он претендовал, или, по моему определению, глубоко демоническое, именно преисподнее».

Не забегая, впрочем, слишком вперёд, покамест закрепим эту связку: новая идея или новое слово – история церкви – социальная утопия. Связка указывает на очередное совпадение: этими тремя понятиями могут быть выражены не только духовные искания Шидловского/Ордынова, но и идеи Соловьёва, которые он начинает высказывать после смерти Достоевского в 1880-х годах. Речь, конечно, идёт о его учении «вселенской теократии». Вот, например, что Соловьёв говорит о роли Римской церкви в процессе мировой истории – и говорит не где-нибудь, а в своей третьей речи в память Достоевского: «В наши времена один Рим остаётся нетронутым и непоколебимым среди потока антихристианской цивилизации, и из него одного раздается властное, хотя и жестокое слово осуждения безбожному миру». Сравните этот пафос с направлением первого письма Соловьёва Достоевскому. А вот что там же говорит философ об исторической задаче России: «Новое Слово России Достоевский угадал верно. Это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой».

Новое слово, оправданное историей Церкви, приведёт человечество к вселенской утопии.

Алёша или Иван?

Не один старец Амвросий выступил в качестве прототипа героя «Братьев Карамазовых». Встречаются мнения, что личность (а отчасти и внешность) Алёши Карамазова была списана именно с Владимира Соловьёва. Этой позиции держалась, например, гимназическая подруга жены писателя Мария Стоюнина. Правда, когда она осмелилась высказать свою догадку в присутствии Анны Григорьевны, то в ответ получила гневную отповедь: «И не так уж любил [Достоевский Соловьёва], и не в лице Алёши, а вот уже скорее в лице Ивана он изображён!».

Справедливости ради упомянем о контексте этих слов. Разговор между Стоюниной и Достоевской произошёл вскоре после смерти писателя. Анна Григорьевна в то время страшно негодовала на Соловьева за то, что он выступил в защиту убийцы Александра II, требуя помиловать преступника. Аргументация философа была крайне проста: необходимо выйти из малого кровавого круга, пока не образовался большой, а потому смертная казнь не только безнравственна, но и вредна. Анна Григорьевна была возмущена подобной позицией, и, по свидетельству Стоюниной, слова о связи Соловьёва и Ивана Карамазова были высказаны ею во вспышке гнева.

Анна Григорьевна Достоевская. Фото: общественное достояние

Анна Григорьевна Достоевская. Фото: общественное достояниеВпрочем, не будем торопиться с выводами. Попробуем поместить связь «Владимир Соловьев – Иван Карамазов» в цепочку нашего небольшого расследования. Вернёмся в келью старца Амвросия. Уже было упомянуто некое свидетельство, которое может пролить свет на содержание беседы старца Амвросия, Достоевского и Соловьёва. И вновь мы обращаемся к «Братьям Карамазовым», на сей раз к главам «Буди, буди!» и «Зачем живёт такой человек». Нас интересует спор о церковном суде и о бессмертии, произошедший в келье старца Зосимы. Именно в ходе этого спора были высказаны слова Ивана Карамазова, составившие ему дурную славу нигилиста: в наиболее известной формулировке они звучат как «раз Бога нет, то всё дозволено».

Тематически спор строится вокруг проблемы связи государства и Церкви. Начинается всё с обсуждения статьи Ивана, посвящённой вопросу церковного суда. Иван утверждает, что полномочия светского суда должны перейти в полную юрисдикцию Церкви, поскольку она одна способна произвести подлинно праведный суд над преступником. Таковой суд должен быть основан на идее милосердия, а не наказания. Самая же страшная санкция, которую может реализовать этот суд, – отлучение от Церкви, анафема.

Нетрудно заметить, что ход аргументации Соловьёва о необходимости помилования убийцы государя в целом если не повторяет, то вторит аргументации Ивана. По-видимому, нам следует отнестись с большим вниманием к словам Анны Григорьевны: жена писателя наверняка хорошо знала текст последнего романа мужа и могла провести очевидные аналогии. И тем более интересно, что схожие мысли Соловьёв предложит в своём позднем сочинении «Оправдание добра» 1897 года, где, среди прочего, он выскажется о необходимости реформирования уголовного права на началах нравственной философии. Один из первых шагов предложенной реформы – это отказ от смертной казни и её замена «общественной опекой над преступником, поручаемой компетентным людям с целью его возможного исправления».

Идём дальше. Рассуждение Ивана о церковном суде развивается в систему синтеза государства и Церкви. Государство, полагает Иван, должно вырасти до Церкви, чтобы обрести в ней свою конечную и наиболее совершенную форму. «Церковь должна заключать сама в себе всё государство, а не занимать в нём лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества». Очевидно, что в случае достижения цели Ивана весь мирской политический порядок был бы организован в согласии с единым теократическим принципом, то есть был бы подчинён началу вселенской Церкви и – конкретно – Верховного понтифика, папы Римского.

И вновь слышится эхо, запечатлённое в сочинениях Соловьёва, – например, в «Истории и будущности теократии»: «Когда восстановим по всей правде свою духовную связь с прошлым вселенской церкви, когда с ясным сознанием, свободным нравственным подвигом народного духа поставим себя в положение истинного сыновства к всемирному отчеству, тогда только сделается возможным то совершенное всенародное братство, живущее любовью и свободным единомыслием, – оно же есть идеал и будущность вселенской Церкви и вместе с тем наш истинный национальный идеал».

Интересно (и очень характерно для Достоевского), что очевидно спорную теократическую идею Ивана горячо поддерживает большинство присутствующих в келье, и прежде всего сам Зосима. Только западник Миусов решается спорить с Иваном, обвиняя его в ультрамонтанстве, то есть в апологии верховной светской власти папы Римского.

Тайна Великого Инквизитора

Прежде чем мы продолжим наше расследование, важно сделать одно уточнение. В оригинальном суждении Ивана о «всё дозволено» речь идёт не об отсутствии Бога, но об отсутствии бессмертия. Собственно говоря, сам Иван вообще не произносит ничего подобного, и о его нигилистических идеях мы узнаем со слов того же Миусова. Во избежание дальнейшей путаницы приведём эти слова полностью: «Иван Фёдорович прибавил, что в этом-то и состоит весь закон естественный, так что уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в Бога, ни в бессмертие своё, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении».

После свидетельства Миусова старец Зосима меняет свое мнение и о самом Иване, и об его идеях: «Не веруете сами ни в бессмертие вашей души, ни даже в то, что написали о церкви и о церковном вопросе».

Теперь, изучив художественную интерпретацию, которую Достоевский составил по своим воспоминаниям о беседе в келье старца Амвросия, мы можем с ещё большей – в известных, конечно, пределах – уверенностью утверждать, что легендарный спор между монахом, писателем и философом касался именно темы бессмертия. Более того, если вспомнить вопрос Амвросия о вечных муках, адресованный Соловьёву, мы можем также предположить, что собеседников занимал не только вопрос бессмертия, но и проблема наказания, неотрывно, впрочем, связанная с проблемой посмертной судьбы.

В свете этих догадок формула Ивана Карамазова обретает ещё большую ясность. Раз нет бессмертия, то нет и никакого посмертного наказания в виде вечных мук; раз нет наказания, то нет никакой санкции за безнравственность; безнравственность ничем и никем не ограничена; следовательно, всё дозволено.

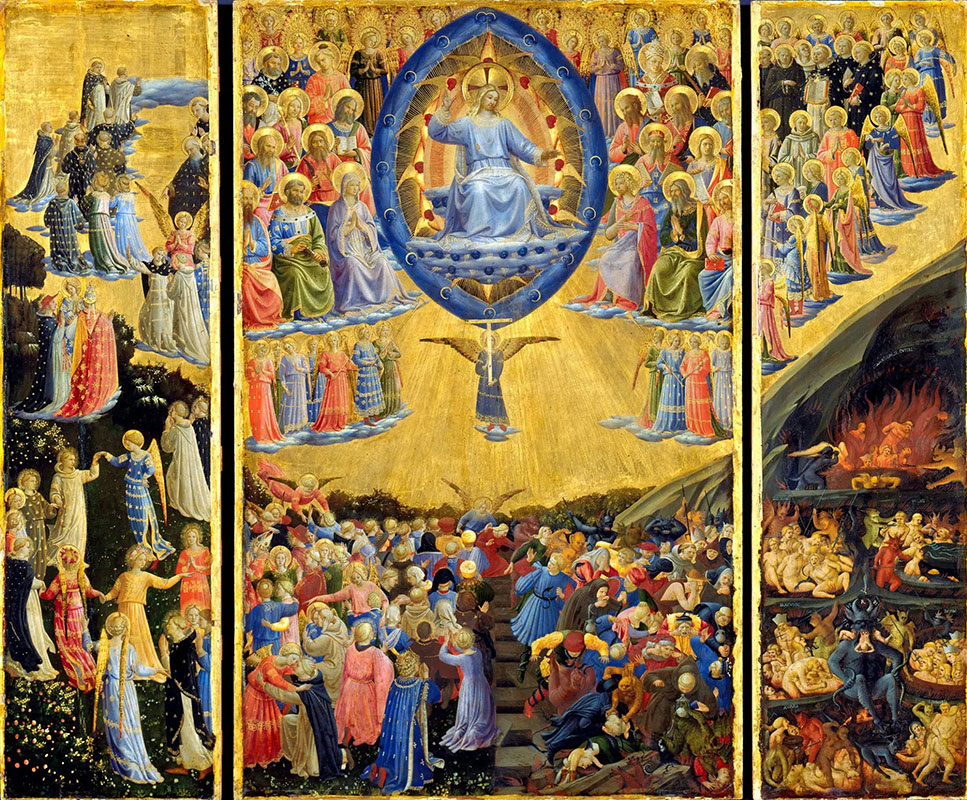

Картина Фра Беато Анджелико «Страшный суд. Ад». Фото: Берлинская картинная галерея

Картина Фра Беато Анджелико «Страшный суд. Ад». Фото: Берлинская картинная галереяЧто же Соловьёв? Интереса ради примем предположение о его неверии в бессмертие души. В таком случае мы придём к выводу, что соловьёвская система вселенской теократии есть не что иное, как попытка установить Царствие Божие здесь, на земле, ввиду его невозможности в вечности. А за принципиальным протестом Соловьёва против смертной казни, за его попытками возвести добродетель милосердия на уровень уголовного права, за общим стремлением к отмене института наказаний угадывается скрытая симпатия философа к апокатастасису – богословскому учению о всеобщем спасении.

Мы, впрочем, вновь забегаем вперёд. Ведь мы рассмотрели только одну часть «системы» Ивана, умолчав о другой. Речь идёт о «Великом инквизиторе». Не будем останавливаться на всем известном содержании поэмы и сразу перейдём к ключевому вопросу. Чего жаждет Инквизитор? В свете приведённого выше мы можем сказать со всей определённостью: цель политики Инквизитора есть не что иное, как вселенская теократия, то есть строительство Царствия Божиего здесь, на земле, в условиях этой жизни.

Ведь и Инквизитора можно понять как сторонника апокатастасиса, только апокатастасиса посюстороннего, земного, в той или иной мере совпадающего с юридическим понятием амнистии. Как иначе следует охарактеризовать слова старика о том, что ему дороги и слабые, которые «порочные и бунтовщики, но они-то и станут послушными»? Как понять его снисхождение ко греху? Сострадание Инквизитора к униженным и оскорблённым, его болезненная любовь к человечеству есть не что иное, как жажда всеобщего спасения. И в условиях земной жизни существует единственный источник утоления этой жажды: отмена всякого наказания, ведь «преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные».

Слова же Соловьёва из «Оправдания добра» об «общественной опеке над преступником, поручаемой компетентным людям с целью его возможного исправления» до жути напоминают слова Инквизитора о «ста тысячах страдальцах, взявших на себя проклятие познания добра и зла» с той целью, чтобы избавить тысячи миллионов людей от «великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного». «Мы скажем им, что всякий грех будет искуплён, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмём на себя».

Совсем иначе теперь рисуется восприятие Иваном своего героя. В свете карамазовского учения о церковной политике, о сострадании к преступнику, его негодования по поводу слезинки ребёнка, его «возвращённого билета» Инквизитор предстаёт уже не тираном, но спасителем человечества, который занят строительством системы вселенской католической теократии. Именно здесь, у подножия трона Инквизитора, Ордынов встречается с Карамазовым, а Шидловский – с Соловьёвым.

Достоевского не зря зовут пророком. Он, конечно, не видел будущее, но зато отчётливо видел настоящее, а в нём – семена грядущего. Достоевский тонко чувствовал духовные веяния своего времени, умел обобщать их и доводить до логического конца. Этим объясняется его предсказание философии Соловьёва во взглядах Карамазова и Ордынова. Достоевский угадал типаж грядущих русских мальчиков, идеалистов, которые с религиозным жаром будут проповедовать самые невероятные и утопические системы. И люди будут им верить.

Результаты одного спора

Спор в келье старца Амвросия шёл о возможностях вечной жизни и о посмертной участи человека. Но каких позиций держались участники спора? С наибольшей уверенностью можно говорить о старце Амвросии: едва ли кто-то решит усомниться, что оптинский монах исповедовал строго догматическое учение о бессмертии души и тела.

Сложнее с Соловьёвым. Мы попытались прояснить отношение Соловьёва к вопросу бессмертия, но на деле описали лишь один из этапов его духовной эволюции. В общих очертаниях здесь путь Соловьёва повторяет контуры пути Шидловского, Ордынова и Карамазова: страстная вера сменяется мучительным безверием, а идея бессмертия – «системой» вселенской теократии.

Впрочем, в конце жизни Соловьёв разочаровывается и в своём теократическом проекте, признавая его утопичность. Философ сводит счёты со своей системой социального переустройства в 1899 году в «Краткой повести об Антихристе». В главном герое повести легко угадывается тот самый Верховный правитель, созидающий строительство Вселенской церкви. Подлинное же объединение церквей, по Соловьёву, случится в конце времён и станет последним знамением грядущей новой жизни.

Каково было отношение самого Достоевского к вопросу бессмертия? Писатель много думал над этой проблемой. Как и Соловьёв, в своих размышлениях он претерпел серьёзную духовную эволюцию. Мы можем сослаться на характеристику старца Амвросия – «этот кающийся», – чтобы убедиться, что в последние годы жизни Достоевский чаял жизни будущего века, готовился к ней. И всё же утверждать, что Достоевский пришёл к окончательному решению вопроса бессмертия, – значит согрешить против истины. В разные периоды своей жизни писатель придерживался разного: то мыслил вечную жизнь как состояние некоего коллективного, без-личностного бытия, то вместе с тем же Соловьёвым соглашался с идеями Николая Фёдорова о «воскрешении отцов».

Думается, что взамен объективной истины нам следует обратиться к истине художественной. В одном из своих писем Достоевский признаётся, что его ответом на нигилизм Ивана Карамазова служит весь роман. Тогда в самом романе как целом (хочется сказать вслед за Прустом: «романе-соборе») и следует искать ответ на вопрос о вечной жизни. И, как и всегда в соборах, начать осматривать его можно с любого места. Например, с самого конца, с последних строк романа:

«– Карамазов! – крикнул Коля, – неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мёртвых, и оживём, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?

– Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу всё, что было, – полусмеясь, полу в восторге ответил Алёша».