Открытия Одиннадцатой выставки Товарищества передвижников в зале Императорской Академии наук ждали в Петербурге с нетерпением. Коллекционеры уже приценивались к новым полотнам Сурикова и Шишкина, Максимова и Маковского, газетчики обсуждали новый шедевр Крамского – портрет некой таинственной темноглазой дамы в роскошном ландо на фоне Аничкова дворца, которая словно магнитом притягивала к себе сплетников...

Но главным открытием выставки стало громадное – почти три метра в ширину! – панорамное полотно Ильи Репина «Крестный ход в Курской губернии».

Многотысячный людской поток, все эти странники и странницы, калики перехожие, горбуны и хромые в лаптях и онучах, в потных армяках, рваных зипунах и цветастых кушаках, с лямками и котомками, в сермягах и отрепьях, в блеске золочёных хоругвей и многоцветье лент амулетов-привесов, в клубах ржавой дорожной пыли – всё это явление настоящей глубинной России ошеломило столичную публику.

Но самое главное – дрожащий от зноя воздух был наполнен вовсе не ангельским пением архиерейского хора, но раздражённым гудением толпы, злобными криками и свистом нагаек:

– Куда прёшь, каналья! Назад!

– А ну стоять, сволочь! Здесь благородные господа идут!..

«Как же можно сказать, – писала газета „Новое время“, – что эта картина есть непристрастное изображение русской жизни, когда она в главных своих фигурах есть только лишь одно обличение, притом несправедливое, сильно преувеличенное... Можно ли допустить, чтобы верховой урядник мог забраться в самую тесноту толпы и не в городе, а среди большой дороги и со всего взмаху бить народ плетью по головам, тем более в то время, когда тут же, вблизи него и духовенство, и представители полицейской власти, и почётные лица города... Вот, мол, смотрите, какие они папуасы, говорит автор, какое их благочестие: бедный, несчастный народ бьют нагайкой, икону охраняют палкой, и никто из этих папуасов не чувствует, до какой степени он груб и дик, допуская подобное зверское самоуправство...»«Крестный ход» Репина стал первой картиной в России, которую власти решились запретить к публичному показу. Также Управление по делам печати, подчинённое министру внутренних дел, запретило помещать репродукцию этой картины в периодической прессе. Окончательно же система цензуры в русской живописи сложилась через 4 года – после выставки передвижников 1885 года, на которой была представлена картина Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года».

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Фото: Государственная Третьяковская галереяДесятки картин после этого были подвергнуты цензуре, включая и множество полотен самого Ильи Ефимовича. Но тогда Репину было всё равно – он просто радовался возращению в Большое искусство.

* * *

Сегодня уже трудно поверить, но в те годы Репин считался «художником одной картины» – дескать, критики были уверены, что после успешного дебюта с «Бурлаками на Волге» Репин как-то быстро поисписался и уже никогда не сможет создать ничего подобного по силе и выразительности.

Сам Репин тяжело переживал свалившуюся на него «чёрную полосу» творческого кризиса и неудач.

Напасти на него свалились сразу после отъезда из России: в 1873 году за полотно «Воскрешение дочери Иаира» Репин получил в Академии художеств Золотую медаль, звание художника первой степени и право на шестилетнюю поездку во Францию.

Картина «Воскрешение дочери Иаира». Фото: Государственный Русский музей

Картина «Воскрешение дочери Иаира». Фото: Государственный Русский музейВ Париже он с семьёй – женой Верой, маленькой дочерью и приёмным сыном Валентином Серовым – поселились на Монмартре. Сначала на улице rue Veron, затем на rue Lepic, буквально по соседству с тем домом, где через 10 лет будет жить сам Ван-Гог. Отсюда буквально рукой подать до бульвара Клиши, где крутит свои красные крылья порока знаменитая «Мулен Руж». Впрочем, Репин, вынужденный существовать в Париже на жалкие гроши академической стипендии, едва ли мог позволить себе походы по увеселительным заведениям и бурные развлечения.

«Холодаем в комнатах, – писал он в письмах домой. – Ужасно ложиться в постель, вставать ещё хуже. В мастерской работаешь в пальто и в шляпе, поминутно подсыпаешь уголь в железную печку, а толку мало. Руки стынут, а странное дело, всё-таки работаешь. У нас я бы сидел, как пень, при такой невзгоде...»

Тем не менее именно в промозглой мастерской на Монмартре Репин и написал своё самое гламурное полотно – «Парижское кафе». Два молодых щёголя, типичный парижанин и не менее типичный британец, ищут свободный столик в переполненном зале кафе Guerbois (это было самое известное место встречи парижской богемы конца XIX века). Причём в роли посетителей Репин изобразил настоящих знаменитостей французской столицы: так, в центре за столиком сидит певица Анна Жюдик, примадонна Theatre des Bouffes-Parisiens, стоявшая у истоков французского шансона. За соседними столиками – художники Жан-Леон Жером и Эмиль Бело, поэт Катюль Мендес, переводчик Пушкина и Лермонтова на французский язык. Кстати, позже Репин использовал этот приём и в ходе работы над «Запорожцами», собрав для привлечения публики и богатых покупателей на групповом портрете казаков весьма известных людей Киева и Москвы.

Судьба «Парижского кафе» требует отдельного рассказа. Вопреки всем правилам Академии художеств Репин выставил свою картину на «Парижском Салоне», хотя в те времена русским художникам, выехавшим за границу за счёт казны, категорически запрещалось участие в каких-либо салонах и выставках Репин получил от преподавателей нагоняй, в том числе и от Крамского: «Вы ещё не умеете говорить тем языком, каким говорят французы, и потому Вы не можете обратить их внимание на свои мысли, а только на свой язык, выражения и манеры».

В ответ Репин оправдывался: «Я решительно не понимаю, какой это со мной скандал произошел? Разве я претендовал здесь на фурор? Разве я мечтал затмить всех? Я только очень желал посмотреть свою работу, в сравнении с другими, для собственных технических назиданий, и был в восторге, что ей не отказали в числе 5 000, из которых много было весьма порядочных вещей...».

Картина «Парижское кафе». Фото: Музей искусства авангарда

Картина «Парижское кафе». Фото: Музей искусства авангардаПродать картину не получилось. Для организаторов салонов полотно Репина было дерзкой карикатурой выскочки-иноземца, к тому же ещё и русского «варвара», осмелившегося состязаться с европейскими живописцами. Поэтому кичливые французы нарочно повесили полотно Репина слишком высоко, чтобы публика не смогла бы рассмотреть всех деталей картины. И раздосадованный Репин снял картину с продажи.

Более 40 лет эта картина пылилась в мастерской художника, пока в 1916 году не нашёлся покупатель – шведский коллекционер Монсон из Стокгольма, хороший знакомый и ценитель творчества Репина. Мир увидел эту картину только лишь в 2011 году, когда «Парижское кафе» было продано на лондонском аукционе Christie's за 4,7 миллиона долларов, став самой дорогой русской картиной, когда-либо проданной на аукционе.

* * *

Неудача постигла Репина и с портретом Ивана Тургенева, который ему заказал Третьяков. Но сам писатель портрет забраковал: дескать, «вышел бесстыдно улыбающийся старый развратник». Репин переписал портрет, но теперь уже платить за работу отказался сам Третьяков: дескать, репинский Тургенев был совсем не похож на реального Тургенева.

Портрет И.С. Тургенева. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет И.С. Тургенева. Фото: Государственная Третьяковская галереяНаконец, Репин принимается за «Садко», добившись от конференц-секретаря Академии художеств Петра Исеева гарантий покупки нового полотна.

«Работайте, – коротко написал ему Исеев, – картину, Академия возьмет её; надеюсь, что Вы не возьмёте за неё слишком дорого. Следовательно, теперь размеры не могут Вас стеснять...»

И Репин пишет патриотическую сказку на основе новгородских былин. Морской Царь показывает Садко очередь из невест, каждая из которых изображает музу великих и гениальных художников прошлого и настоящего – Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Рубенса и т.д. Но Садко терпеливо дожидается последней красавицы – скромной русской девушки.

Критики не оценили столь верноподданнических чувств и разнесли «Садко» в пух и прах: всё вышло до крайности невыразительно и бесцветно.

Академия художеств отказалась покупать эти «виды из аквариума», хотя Пётр Фёдорович Исеев, покровительствовавший Репину, и нашёл ему покупателя: картина была куплена великим князем Александром, будущим императором Александром III.

Картина «Садко». Фото: Государственный Русский музей

Картина «Садко». Фото: Государственный Русский музей* * *

В самых унылых чувствах Репин вернулся в Россию и отправился в родной Чугуев – повидать родных и вдали от академических интриг пережить провал заграничной поездки. Позже он решил поселиться в Москве, которая казалась ему уютней и ближе холодной северной столицы. «Всё в ней своеобразно по-русски, – писал Репин. – Москва действительно оригинальна, оригинальна до провинциальности, или провинциальна до оригинальности...»

К тому же под Москвой было Абрамцево – имение миллионера Саввы Морозова, который основал в своём поместье настоящее дизайнерское бюро по разработке «русского стиля». Там работали близкие друзья Репина – его однокашник по Академии художества Василий Поленов и Виктор Васнецов, да и с самим Саввой Мамонтовым у художника сложились вполне дружеские отношения.

И вот в 1879 году Репин представил свою первую «московскую» работу: картину «Царевна Софья Алексеевна через год после заключения её в Новодевичьем монастыре, во время казни стрельцов и пытки всей её прислуги в 1698 году».

Это полотно Репин задумал ещё в Париже – после того как увидел знаменитую картину французского художника Шарля Луи Мюллера «Мария-Антуанетта узница в Консьержери»: несломленная королева гордо стоит в тюремной камере, мужественно перенося все насмешки караульных и палачей.

Правда, в названии картины Илья Ефимович допустил ошибку: Софья Алексеевна была заключена в Новодевичий монастырь в сентябре 1689 года, то есть после того как её сводный брат Пётр Алексеевич, будущий император Пётр Великий, достигнув совершеннолетия, устроил переворот против своей опекунши, не желавшей уступать трон. Причём в монастыре Софья на особом положении отставной царевны прожила более семи лет, ни в чём себе не отказывая. Но когда в 1696 году молодой Пётр решил уехать в Европу в составе Великого посольства, отсутствием царя решили воспользоваться заговорщики из стрелецких старшин, надеявшиеся, что Софья Алексеевна ради возращения на трон не поскупится на деньги и титулы. Но мятеж был подавлен. И Пётр распорядился повесить почти две сотни бунтовщиков прямо под окнами монастырских покоев. Именно этот момент и изобразил Репин: Софья стоит спиной к окну, за которым виден силуэт казнённого стрельца. Губы её плотно сжаты, в глазах настоящий звериный ужас: ненавистный брат окончательно взял верх, и больше уже нет надежды когда-нибудь вернуть власть и свободу...

Однако критики вновь подвергли репинскую «Царевну Софью» беспощадному разгрому. Говорили, что Репин специально искал натурщиц потолще да побезобразнее, чтобы представить 40-летнюю царевну, обладавшую, по свидетельствам современников, весьма привлекательной внешностью, в виде безумной старухи, так раздувшейся от злобы, что на полотне уже не хватало свободного места.

«Царевна Софья». Фото: Государственная Третьяковская галерея

«Царевна Софья». Фото: Государственная Третьяковская галереяНо больше всего художнику досталось даже не за отталкивающую внешность царевны, но за её позу, за горделивую осанку и за сложенные на груди руки – само воплощение непокорности, властолюбия и кипящей ярости.

К хору хулителей подключился и сам Владимир Стасов – главный арт-критик той эпохи, который обвинил Репина в бедности воображения.

«Для выражения Софьи, этой самой талантливой, огненной и страстной женщины древней Руси, для выражения страшной драмы, над нею совершившейся, у Репина не было нужных элементов в художественной его натуре, – писал Стасов. – Не видя всего этого в действительности, Репин вынужден был „сочинять“, он „сочиняет“ позу, выражение, взгляд своих исторических личностей...»

Не так «сочиняет»! – вот смысл всех претензий к Репину.

Совершенно не важно, какой была Софья на самом деле, какие отношения у неё были с Петром и что вообще произошло на самом деле, объясняли критики. Исторические события имеют значение лишь в контексте сегодняшней политики, и этот контекст таков, что необходимо всеми силами убеждать публику, что предки Романовых пришли к власти на крови и обмане, а посему и нынешний государь император уже не может считаться священным символом государства. (Поэтому-то и царевна Софья должна была иметь вид невинной жертвы тирана, а не некрасивой сумасшедшей толстухи.)

Десакрализация власти – таков был лозунг либералов-«шестидесятников» позапрошлого века, и посему всякое лыко должно быть в строку, всякая картина должна была работать на общую политическую задачу.

Но десакарализация власти была невозможна без разрушения основ государства и общества. Впрочем, интеллигентские круги были не против и такого исхода.

Поэт Фёдор Тютчев в те годы так охарактеризовал настроения наиболее образованной части российского общества: «Можно было бы дать анализ современного явления, приобретающего всё более патологический характер. Это русофобия некоторых русских людей… Раньше они говорили нам, и они действительно так считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие свободы печати и т.д. и т.п., что именно бесспорным наличием в ней всего этого им и нравится Европа… А теперь что мы видим? По мере того, как Россия, добиваясь большей свободы, всё более самоутверждается, нелюбовь к ней этих господ только усиливается. Они никогда так сильно не ненавидели прежние установления, как ненавидят современные направления общественной мысли в России. Что же касается Европы, то, как мы видим, никакие нарушения в области правосудия, нравственности и даже цивилизации нисколько не уменьшили их расположения к ней…»

А вот слова Фёдора Михайловича Достоевского из «Дневника писателя»: «Одна из характернейших черт русского либерализма – это страшнейшее презрение к народу и взамен того страшное аристократничание перед народом (и кого же? каких-нибудь семинаристов). Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору...»

Картина К.А. Савицкого «Встреча иконы». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина К.А. Савицкого «Встреча иконы». Фото: Государственная Третьяковская галерея «Крестный ход в дубовом лесу». Фото: Государственная Третьяковская галерея

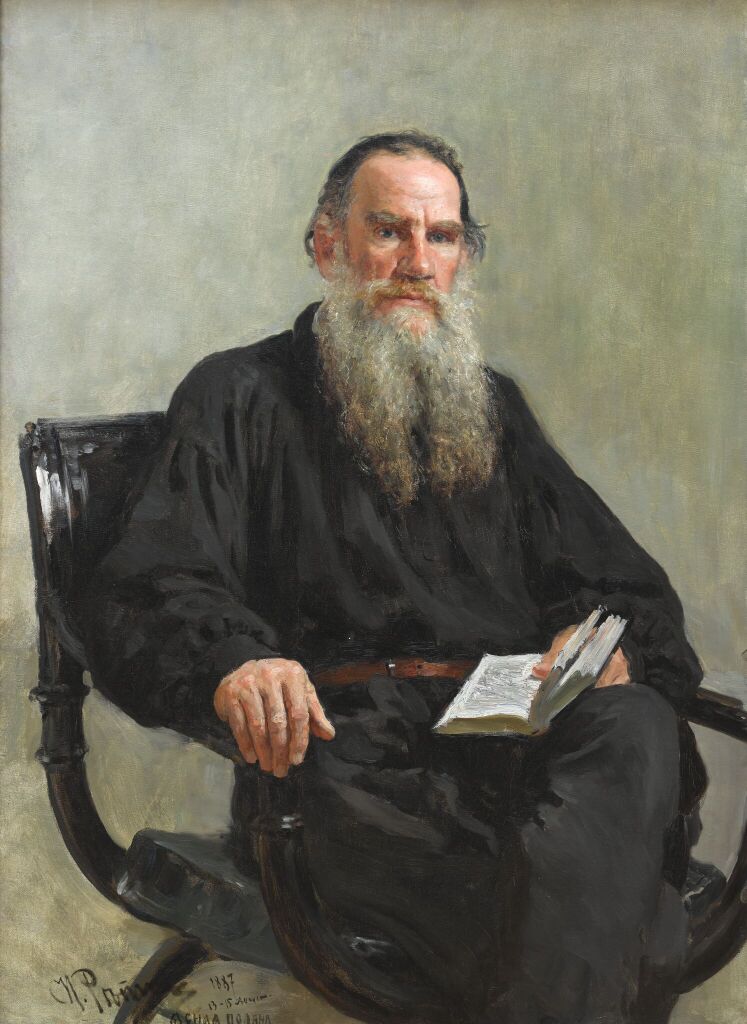

«Крестный ход в дубовом лесу». Фото: Государственная Третьяковская галерея «Портрет Льва Николаевича Толстого». Фото: Государственная Третьяковская галерея

«Портрет Льва Николаевича Толстого». Фото: Государственная Третьяковская галерея Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение». Фото: общественное достояние

Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение». Фото: общественное достояние Ново-Коренная пустынь. Фото: Jayu/Wikipedia

Ново-Коренная пустынь. Фото: Jayu/Wikipedia Этюд «Горбун». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Этюд «Горбун». Фото: Государственная Третьяковская галерея Илья Репин в Пенатах. Фото: общественное достояние

Илья Репин в Пенатах. Фото: общественное достояние