– Чехов – популярный герой биографических исследований. Ваша книга называется «Чехов в жизни», что уже противопоставляется некоему глянцевому образу, далекому от «настоящего Чехова». Не мешает ли вам как исследователю то, что о нём так много написано?

– Начнём с конца. Много образов Чехова потому, что, как ни странно, интерес к его биографии довольно велик. В серии ЖЗЛ и похожих на неё жанрах о нём вышла, кажется, дюжина книг. Жанр монтажной биографии, который я выбрал, придумал писатель Викентий Вересаев, рассказав о «Пушкине в жизни», а потом и о Гоголе. Так и у меня в книге присутствует не только Чехов, но и его окружение – от Николая Лейкина до Льва Толстого, Максима Горького и Ивана Бунина. То, что о нём много написано, отчасти мешает. Американский славист Джон Фридман лет двадцать назад выкрикнул: «Довольно Чехова!» (так называлось его полемическое эссе), но его, конечно, не послушали. Многое кажется понятным и скучным, но тем интереснее найти неожиданные аспекты и повороты.

– А чем этот интерес объясняется?

Игорь Сухих. Фото: phil.spbu.ru

Игорь Сухих. Фото: phil.spbu.ru– Думаю, в интересе к писателю две причины. С одной стороны, драматизм биографии, как у Пушкина и Лермонтова с их дуэлями или Достоевского с его каторгой и «перерождением убеждений». С этой точки зрения жизнь Чехова, как и Тургенева, довольно обычна. Значит, главное – в другом. Любой национальный канон (отбор литературных произведений) формируется медленно. Потому интерес представляют прежде всего тексты, которые продолжают быть живыми для последующих поколений. Сам Чехов говорил (в записи Бунина): «Читать меня будут только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть». Чехов ошибся дважды – он умер раньше, а читают его до сих пор. В его словах – предельная самокритичность к своим текстам.

– При жизни Чехова поняли и приняли не сразу. Насколько он понят сегодня?

– В мировом контексте Чехов-драматург намного превосходит Чехова-прозаика. По количеству постановок Чехов второй после Шекспира. Что сложного в «Дяде Ване»? Пьесы Чехова построены так, что в них есть постоянно возобновляемая загадка.

– Дональд Рейфилд – автор монографии «Жизнь Антона Чехова» – писал, что «многие чеховские биографы стремились воссоздать из подручного материала житие святого». Вы с этим согласны?

– Нет, я не припомню, чтобы какая-либо биография Чехова строилась как разговор о святом. И в моей книге нет главы «Святой». Долгое время книга Рейфилда считалась самой большой биографией Чехова, но книга Алевтины Павловны Кузичевой, вышедшая позднее и только что переизданная, ещё объёмнее. Примечательно, что её подзаголовок – «Жизнь “отдельного человека”». Преувеличенно легендарное отношение к писателю, конечно, было, но оно скорее результат «народного чеховедения».

– Такие стереотипы, как «женоненавистник», «пессимист», «эротоман» возникли вокруг образа Чехова потому, что современники оставили много воспоминаний?

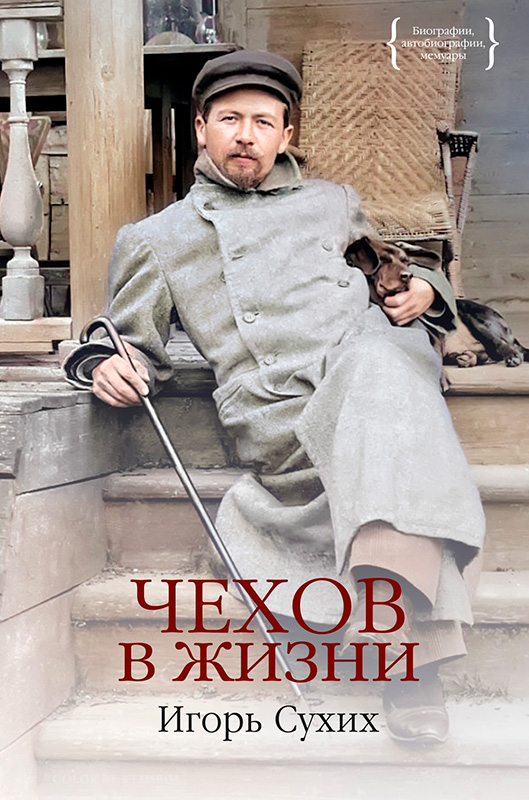

Обложка книги. Фото: издательство КоЛибри

Обложка книги. Фото: издательство КоЛибри– В известной степени да. Разные образы писателя строятся прежде всего на источниках – мемуарах, письмах. Чехов оказался в уникальной ситуации. Скажем, Лермонтов рано погиб – в 26 лет, и современники плохо осознали, с кем имели дело. У Толстого противоположный полюс. Там получилось так, что он очень многих современников пережил, вокруг него много семейных воспоминаний. А вот Чехов ушёл в среднем возрасте: современники осознали, что потеряли одного из самых замечательных писателей, сочинявших на русском языке. А с другой стороны, многие из ближнего круга пережили Чехова, у них было много времени, чтобы о нём написать.

– Как у Чехова выстраивалась его литературная репутация?

– Здесь есть несколько привычных клише, которые можно назвать предрассудками, не отвечающими реальным историческим фактам. Корней Чуковский очень любил Чехова, много про него писал и видел во сне, о чём сообщал в дневнике. Он писал: «”Двадцать лет непонимания” – лучшее заглавие для статей и рецензий о Чехове, печатавшихся в современной ему журналистике». Это гипербола, потому что уже у современников можно обнаружить суждения, что Чехов – наследник Толстого, замечательный талант в русской литературе. Хотя преобладающий тон был придирчиво критичный, Михаил Салтыков-Щедрин высоко оценил повесть «Степь», а Всеволод Гаршин перед самоубийством бегал по знакомым и пытался читать ту же «Степь», понимая, насколько это замечательно. Решающим стало десятилетие после смерти в 1904-м – это период осознания Чехова. Тогда же появляется огромное количество мемуаров, в том числе у Бунина, Куприна, Короленко. Сестра писателя – Мария Павловна – в то же десятилетие издала замечательный шеститомник чеховских писем. Многие стали говорить, что эти письма – второе собрание сочинений Чехова, настолько привлекательным получился образ писателя в этих письмах.

– А споры о том, нужен ли Чехов, были?

– Да, об этом в 1929-м писал Анатолий Луначарский. Нужен. Прежде всего как социальный критик, лирик, как человек, который описал давно ушедшую жизнь. Это была большая проблема, как новое советское общество приспосабливало к своим интересам классическую литературу. Новая власть осмысляла, упрощала и присваивала Чехова.

– У Пушкина были ссылки, у Достоевского – каторга, а Чехова – путешествие на остров Сахалин. Писатель добирался на каторжный остров в течение 80 дней. На самом Сахалине он пробыл ещё три месяца и три дня.

– Это было важное путешествие, не случайно потом мемуаристы вспоминали слова Чехова: «У меня все просахалинено». Александр Роскин писал, что «Дуэль» – повесть, навеянная Сахалином, а «Палата № 6» – повесть, продиктованная Сахалином. Вернувшись, Чехов написал документальную книгу «Остров Сахалин», самое крупное его произведение. Но опыт Сахалина практически не отразился в художественном мире Чехова. Как мне кажется, Чехов рассчитывал на диалог с читателем-современником. Потому экстремальный опыт для его поэтики оказался не очень нужен. После Сахалина Чехов возвращается к привычной проблематике и привычному городскому хронотопу.

Японский консул Кудзе Гэн, начальник Корсаковского округа Иполлит Иванович Белый, А. П. Чехов. Фото: общественное достояние

Японский консул Кудзе Гэн, начальник Корсаковского округа Иполлит Иванович Белый, А. П. Чехов. Фото: общественное достояние– Зачем понадобился этот трудный вояж?

– Причина его поездки – одна из самых больших загадок в биографии Чехова. Он не любил автобиографий, объясняя нежелание говорить о себе тем, что людям интересно читать про себя, а не о твоих мыслях и чувствах. Что делал русский писатель, став известным? Отправлялся в Европу мир посмотреть и себя показать. А Чехов из принципа поехал в противоположную сторону через всю Россию, потом отправился в кругосветное путешествие, а уже затем – в Европу. Это был важный биографический жест, который в чём-то заменял «каторгу» и «ссылку». Напомню слова Чехова: «Пусть в моём беллетристическом гардеробе висит арестантский халат!».

– Мы заговорили о каторгах и ссылках русских писателей. В традиции русской литературы есть преемственность лиры или пера. А Чехов ощущал себя преемником опыта предшественников? И кто после его смерти посчитал себя творческим «наследником Чехова»?

– Я придумал такое понятие: «количество валентностей». Чем значительнее писатель, тем с большим числом предшественников и современников у него обнаруживают связи. Скажем, с Пушкиным сопоставляют кого угодно – от Гераклита до современных «постмодернистов». Число чеховских валентностей пока меньше. Тем не менее за прошедшие 120 лет с его ухода он уже вырос до уровня не только национального, но и мирового классика, особенно благодаря драмам.

– А ведь, встав в один ряд с Пушкиным, Тургеневым, Толстым, он ломает традицию: дворяне-аристократы и внук крепостного…

– Когда за одним столом в Ясной Поляне сидели Лев Толстой, его друг и издатель Владимир Чертков и Антон Чехов, возникала странная ситуация. Потому что дед Чехова был крепостным деда Владимира Черткова. То есть Чертковы в своё время могли выпороть Чеховых на конюшне. Но теперь Чехов, а не Чертков, осознаётся как человек, равный Толстому.

– «Совестью нации» считали и Льва Толстого – человека по происхождению, взглядам далёкого от Чехова. Почему Толстой симпатизировал Чехову?

– Для русской литературы важен архетип учителя и преемника: великий писатель должен написать что-то, за что его назовут великим. А ещё он должен обрести учителя и ученика. Жуковский обратился к Пушкину как «побеждённый учитель» к ученику, но позиция ученика заключается в том, что кем бы он ни стал, он должен всю жизнь помнить, кто был его учитель. Так вот Толстой увидел в Чехове талант, потому так любил, чтобы ему читали Чехова, ставил ему оценки, встречался с ним в Крыму во время своей болезни. Выбор Толстого оказался очень точным не по поэтике, а по месту в русской литературе. И выбрал он не того, кто смотрел ему в рот. Толстой всячески пытался обратить молодого коллегу в свою веру. Чехов не возражал, но не соглашался. Горький замечал, что Толстой смотрит на Чехова по-отечески с ворчливым сочувствием. После смерти Чехова врач семьи Толстого Душан Маковицкий записал в дневнике ворчливо-ревнивый монолог Толстого: «И теперь уже получил два письма от революционеров. Один цитирует Чехова. „Надо учиться, учиться науке спасения“. Искусственная, насилу придуманная фраза, которой Чехов закончил какой-то рассказ. Они видят в Чехове (как видят в Горьком, Андрееве в том их великое влияние, придаваемое им значение) таинственные пророчества. Я в Чехове вижу художника, они – молодёжь – учителя, пророка. А Чехов учит, как соблазнять женщин».

– А кого в преемники определил Чехов?

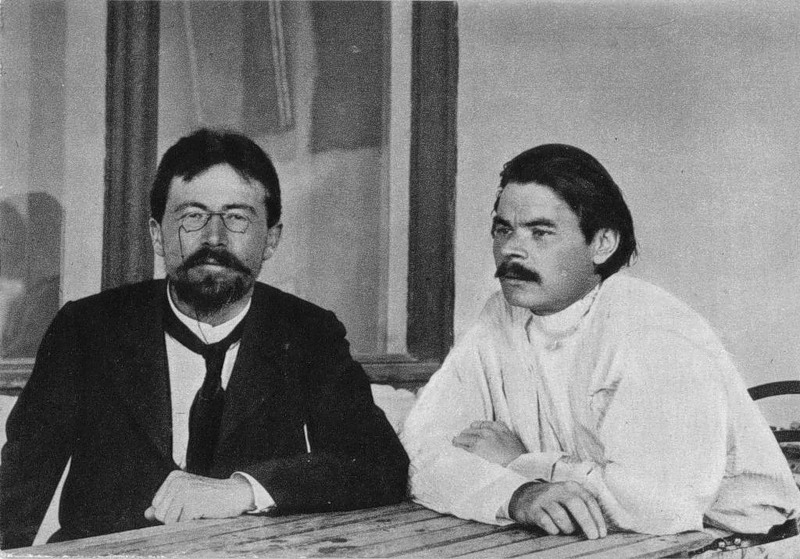

– Вокруг него был плотный литературный круг с юности. Кому он дарит часы, пишет трогательные письма? Горькому. Чехов выбирает Горького и Бунина.

– За что современники ругали Чехова?

– Ранние вещи – за мелкотемье, поздние – за отсутствие фабулы, как в «Степи» или «Дуэли». Пьесы упрекали за то, что они похожи на прозу. Позже эти наблюдения из негативных оценок превращались в характеристики творчества Чехова.

Чехов и Горький. Фото: общественное достояние

Чехов и Горький. Фото: общественное достояние– Чехов относился к русской интеллигенции критично. В одном из писем он говорил: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную, невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, ибо её притеснители выходят из её же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям – интеллигенты они или мужики, – в них сила, хотя их и мало». Но кем же сам себя считал писатель? И насколько он был политизирован?

– Прежде всего, думаю, он считал себя сыном своего отца. Чехов сознательно окончил медицинский факультет и какое-то время ценил себя как врача больше, чем как писателя.

Чехов долгое время фактически чуждался политики, тем не менее трезвый взгляд на всё, включая политическое устройство нашего государства, он имел. У него был опыт заочного общения с Александром III и Николаем II. Актёр Павел Свободин рассказывал писателю о постановке в 1889 году водевиля «Предложение» в Красносельском театре. «Хохот стоял в зале непрерывный. Царь смеялся от души». «Скоро ли Вы получите Станислава?» – спрашивал Чехова приятель Виктор Билибин.

О Николае II Чехов заметил: «Одни говорят, что он малоумный, другие – что он идиот. Я его видел несколько раз: он просто гвардейский поручик». Он сводит царя с котурнов и что-то в нём точно угадывает. По поводу интеллигенции у него много критических пассажей, но это самокритика. Перед нами человек, очень трезво относящийся к той среде, в которой ему выпало жить.