Историю России часто любят рассматривать как некую совокупность вех. Россия, согласно данной концепции, неоднократно кардинальным образом меняла вектор своего развития (принятие христианства, татаро-монгольское нашествие, реформы Петра Великого, революция 1917 года и так далее). Решение о правильности нового направления зачастую принимается узким кругом лиц, иногда вовсе одним человеком. Неудивительно, что оценка столь фундаментальных поворотов в развитии государства бывает диаметрально противоположной. Дискуссии о корректности того или иного выбора могут продолжаться сотни лет.

Реформы Петра I являются самым ярким и одновременно с этим одним из самых спорных примеров такой «смены вех». Во-первых, они, несмотря на наличие ряда предпосылок, были инициированы конкретной личностью; во-вторых, имели очень далеко идущие последствия, которые, вероятно, Россия ощущает до сих пор; в-третьих, были реализованы максимально жёсткими методами.

Курс, начатый Петром Великим, после его смерти свёрнут не был. Все его преемники в XVIII веке провозглашали себя наследниками политики реформ. Российский дискурс был вполне однозначным: страна должна продолжать идти по пути европеизации.

Но с началом Французской революции начинается переосмысление положения России в мировой цивилизации. Должны ли мы слепо идти по европейскому пути? Наполеоновские войны, в результате которых Россия приобрела статус одной из ведущих держав мира, позволили российской общественности предполагать, что путь их родины не только обладает своей спецификой, но и гораздо лучше, чем у других держав. И отправной точкой любых дискуссий на данную тему были петровские реформы, их трактовка и оценка. Понять расхождения славянофилов и западников без контекста их споров о роли Петра Великого невозможно. Обсуждения истории России в духе «западников и славянофилов» не ограничились XIX веком, а продолжались и в XX веке, не утихают и сегодня. В наше время, когда вновь стоит вопрос о выборе вектора цивилизационного развития России, они особенно актуальны.

Таким образом, понимание истоков рефлексии преобразований Петра I позволит нам точно реконструировать взгляды мыслителей прошлого на исторический путь России.

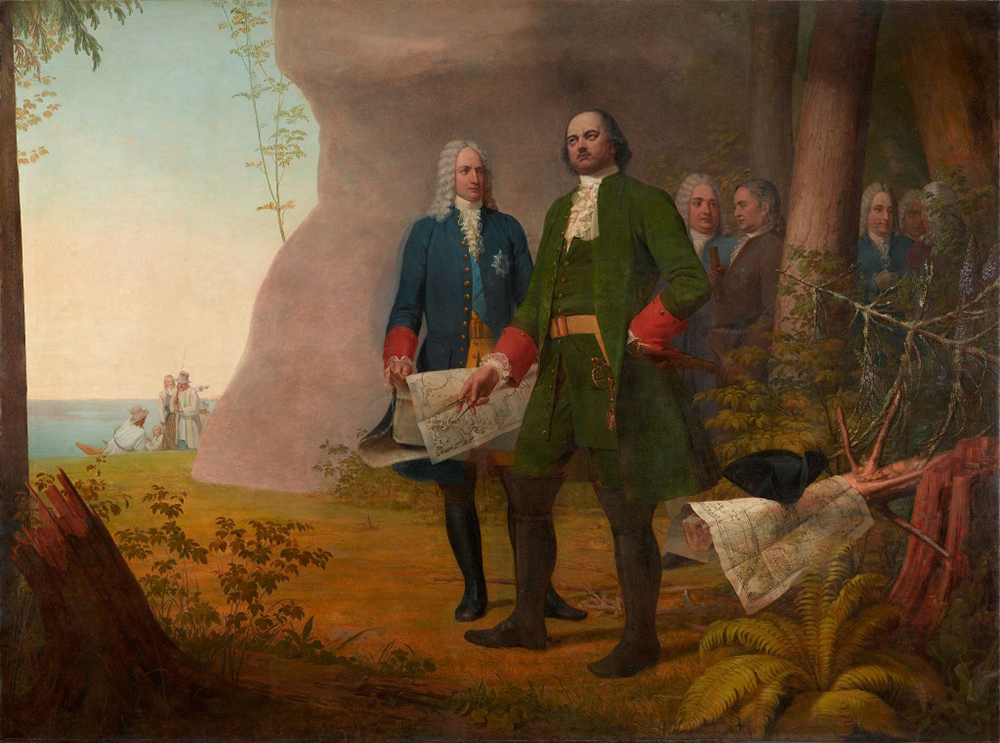

Картина Алексея Венецианова "Основание Санкт-Петербурга". Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина Алексея Венецианова "Основание Санкт-Петербурга". Фото: Государственная Третьяковская галереяЕсли говорить о конкретном событии, которое могло способствовать зарождению в Российской империи общественных дискуссий, то им будет издание Манифеста о вольности дворянства — одно из немногих преобразований короткого правления Петра III, что не было отменено при его преемнице Екатерине Великой. Данный законодательный акт освободил дворян от «оков» обязательной службы, позволив им иметь больше свободного времени для рассуждений о судьбе отечества.

Охранительство

Николай Карамзин – ярчайший представитель первых русских общественных мыслителей, чьи взгляды позднее легли в основу официальной государственной идеологии. Его часто именуют основателем русского консерватизма. Сперва Карамзин оценивал петровские преобразования положительно. В «Письмах русского путешественника» он сравнивает Петра I с Людовиком XIV, «королём-солнце». «Сии два героя были весьма неравны в великости духа и дел своих». Карамзин восторгается личностью первого российского императора, который «прославил своих подданных», а не прославился сам за их счёт в духе Людовика XIV.

Постепенно под влиянием ряда исторических событий (войн с революционной Францией, свержения Павла I) взгляды Карамзина преобразились. Теперь он больше стал концентрировать внимание читателей на национальных обычаях и необходимости их сохранения. Карамзин ругает петровские реформы за то, что они создали почву для экспансии западной культуры в Россию.

Портрет Николая Карамзина кисти В.А. Тропинина. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет Николая Карамзина кисти В.А. Тропинина. Фото: Государственная Третьяковская галереяЗдесь стоит оговориться, что сам факт взаимного влияния разных культур (и то, что это скорее положительное явление) никто из консерваторов не отрицал. Но они подчеркивали, что в связи с преобразованиями Петра I возник целый ряд перегибов. Необходимо различать заимствования передового опыта и слепое «рабское подражание». Резкий характер модернизации начала XVIII века способствовал перевесу в сторону второго.

Бунт декабристов 14 декабря 1825 года окончательно убедил правящую династию в важности «воздействия на умы», поэтому новый император Николай I в своей политике уделял вопросам идеологии не последние место.

Пётр I, помимо прочего, был великим государственником, поставившим правительственный аппарат на работоспособные рельсы. Московское царство, которое управлялось через подверженные тотальной волоките приказы, за короткий срок превратилось в современную и относительно эффективную абсолютную монархию. Государство теперь возвышалось над церковью, обладало куда большим влиянием на народ, имея возможность повернуть курс страны в ту сторону, в какую посчитает нужным. Таким же великим государственником хотел стать Николай I, систематизировав и доработав управление Российской империи. Проявление таких устремлений императора выразилось в кодификации законов, в реформе императорской канцелярии.

В знаменитой формуле «православие, самодержавие, народность» была заложена важная для всей николаевской идеологии мысль, что в России государство является интеллектуальным двигателем страны. Просвещение распространяется сверху вниз и инициируется государем. Если в начале XVIII века Россия отставала и ей было необходимо принятие западного опыта для преобразования, то ко второй четверти XIX века Россия сильно продвинулась вперёд. Больше у Запада ей учиться нечему. Наоборот, теперь Россия могла научить чему-то Запад, ведь за столетия тот поменялся, по мнению царских властей, не в лучшую сторону.

Государство или народ?

Славянофилы и западники не соглашались с официальной интерпретацией петровских реформ, но их несогласие выглядело совсем по-разному.

Западники считали, что реформы Петра I были прогрессивны, но оценивали их положительно не за то, что они способствовали укреплению самодержавия, а за то, что они приблизили Россию к Западу, к цивилизации. Удивительно, но западники по своим взглядам на реформы куда ближе к николаевской идеологии, чем славянофилы.

Лубок XVIII века с изображением бритья бород. Фото: общественное достояние

Лубок XVIII века с изображением бритья бород. Фото: общественное достояниеСлавянофилы являлись самыми последовательными критиками петровских реформ. Помимо насильственной европеизации, которую ставили в укор Петру ранее консерваторы, славянофилы не одобряли изменения начала XVIII века из-за чрезмерного усиления государства, которое в полной мере подчинило себе народ. Разное понимание роли государства в России было базисным конфликтом славянофилов и государственных консерваторов.

Для славянофилов главным источником власти и развития в России служил народ. Одним из грехов Запада, по мнению славянофила Константина Аксакова, было нарушение библейской заповеди «не сотвори себе кумира», обожествление государства. Стремление привести «Правительство» к божественному совершенству вызвало появление революций. «В Русской истории находим мы одну революцию: это Пётр Великий, явление антинародное, явление Западное вместе». При этом славянофилы не отрицали необходимость преобразований и заимствований из других стран (тут их риторика совпадает с консервативным направлением). Они соглашались, что многое европейское и так постепенно проникало в Россию (например, мода на польскую одежду) до реформ, но Пётр всё радикализировал, прервал естественный процесс развития, распространял европейские порядки через государственный нажим, создал огромный культурный разрыв между элитой и простым народом.