Когда произносишь словосочетание «русский медведь» – как-то автоматически хочется делать это с западноевропейским акцентом. И неспроста, потому как изначально «омедвеживание» России было скорее внешней издёвкой. Медвежьи образы регулярно фигурируют в путевых заметках западных путешественников, приезжавших или подчас даже не доезжавших до далёкой России. И слово «медведь» в их употреблении являло собой символ дикости, недостаточной цивилизованности и бескрайних неосвоенных просторов.

Но всякий символ, даже «медвежий», – опасное понятие, писал Умберто Эко, человек, который знал в этом толк, будучи одним из наиболее значительных специалистов по семиотике в XX веке. «Символ подобен листу, исписанному с двух сторон, на котором одна сторона намекает на другую, но они никогда не предстают перед нашими глазами вместе», – отмечал Эко в одной из своих работ.

Мы вынуждены иметь дело с символами каждый день: ими обрушивается на нас навязчивый маркетинг, ими говорит с нами искусство, на языке символов определяет себя и своих граждан государство. Историк Эрик Хобсбаум, рассуждая о государственной символике, вписывал её в свою концепцию «изобретённой традиции», согласно которой большинство современных традиций и обычаев, которые мы находим древними, на самом деле едва насчитывают полтора столетия истории. В контексте государственной символики – герба, гимна, флага – это довольно очевидно. Однако это справедливо и в отношении «народных» символов. В частности, народное сознание перерабатывает прижившиеся образы, даже если изначально они внедрялись не с самым комплементарным смыслом, и наделяет их новым значением.

Так произошло с медведем – хрестоматийным примером всех подобных случаев. Не будем спорить о том, сколько в изначальном образе дикого зверя было правды, однако он прижился и с течением времени совершил неожиданный переворот. Сегодня, когда мы смотрим западные карикатуры рубежа XIX–XX веков, мы не воспринимаем их как нечто обидное. Потому что именно в «век национализма» началась активная «национализация» медведя как символа русскости. Могущественный повелитель лесов оказался очень кстати при поиске самобытного «нашего» почвеннического символа. Сила, царственное спокойствие, огромные размеры – всё это располагало воспринимать сравнение с медведем скорее как комплимент. Тем более что в русской фольклорной традиции медведь часто представлялся хотя и опасным, но обаятельным героем. Впрочем, европейцами медведь тоже далеко не всегда воспринимался негативно. Французский историк-медиевист Мишель Пастуро отмечал, что не только для славянской, но и для кельтской и скандинавской традиций было характерно восприятие медведя в царственном ключе. Причём это встречается даже в текстах высокого средневековья, когда Запад уже был совершенно христианизирован. Так что русская реабилитация и «национализация» медведя стала в некотором смысле восстановлением исторической (и мифологической) справедливости.

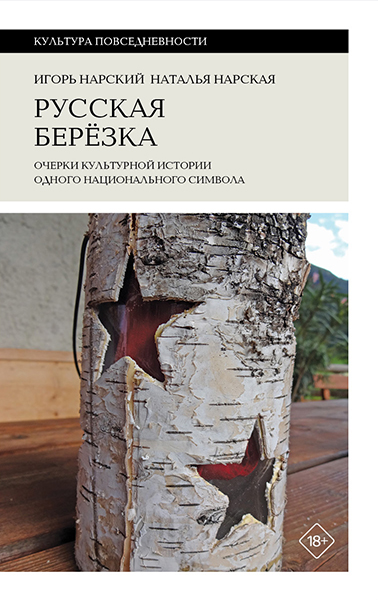

Обложка книги. Фото: Новое литературное обозрение

Обложка книги. Фото: Новое литературное обозрениеДругим русским символом, менее политическим и более литературным, безусловно, стала берёза (или правильнее «берёзка»). Этот символ гораздо более «наш»: фигурирует в песнях, пословицах и поговорках. Хотя, как пишут Игорь и Наталья Нарские в своей книге «Русская берёзка: очерки культурной истории одного национального символа», вышедшей в издательстве НЛО, в отечественной фольклорной традиции берёза далеко не всегда превосходит по частоте упоминаний прочие деревья. Как бы то ни было, значение берёзы в славянской бытовой традиции велико: «В крестьянской повседневной традиции славян берёза выполняла множество функций. Она оберегала от злых чар, служила посредницей между земным и потусторонним мирами, охраняла скот и способствовала его плодовитости, участвовала в лечебной магии и погребальном обряде, укрепляла женскую фертильность и плодородие посевов», – отмечают Нарские. И всё же это дерево остаётся «одним из» в длинном ряду других пород.

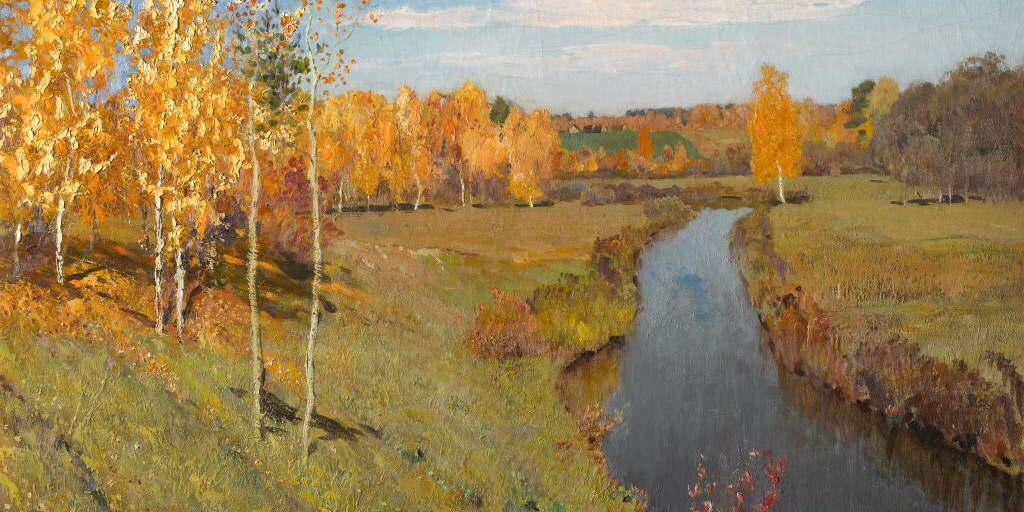

Превращение берёзы в национальное русское дерево, равно как клёна в канадское, а дуба – в английское, – явление молодое, характерное для эпохи модерна. Рывок от народной культуры к высокой берёза совершила, опять-таки, в XIX веке, когда интерес к родной истории и культуре совпал с интенсивными процессами нациестроительства. Так, популярная народная хороводная песня «Во поле берёза стояла» звучала в музыкальных произведениях Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского. Со школьной скамьи каждому известны посвящённые берёзе есенинские строки и белеющие со страниц учебника стволы на картинах Левитана и Шишкина.

Неофициальных символов великое множество, они возникали спонтанно или – напротив – изобретались «изобретателями традиции», выходили на международный уровень или же забывались даже внутри страны. Из этого многообразия изберём ещё один – расстояния и дороги. Символика пространства одинаково значима и для самоидентификации русских, и для определения России за рубежом. Русские расстояния поражали и подавляли завоевателей, тонувших в них, рассеивающихся по ним. Бескрайние скифские пространства, на которых огромное войско персидского царя становится песчинкой.

Пронзающая расстояния дорога – один из любимейших символов России и у отечественных литераторов. Дорога меж двумя столицами становится способом познания своего народа для Радищева. Социальный срез Отечества проходит по дороге и в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Дорога также ведёт Чичикова от одного «схрона» мёртвых душ к другому.

Русское поле, ушанка, тоска, самовар, тройка, валенки, романы, балет, автомат Калашникова, лапти, бояре, терема, косоворотка, шуба – перечислять набор символических единиц идентичности можно бесконечно, а мы остановились лишь на трёх. Однако много ли за ними кроется? Эпоха модерна вырвала человека из прежней тысячелетней системы образов и символов, которую каждый житель традиционного общества усваивал год за годом с рождения. В которой каждый значимый символ переливался калейдоскопом смыслов, нам уже не подвластных. Толпы оторванных от корней горожан требовали простой культуры – и получили массовую культуру. Требовали они и простых символов – получили медведя, берёзку, дорогу. Но вовсе не того медведя, каким он был для восточнославянских крестьян веками, за ним не осталось ничего, кроме силы и кажущейся неуклюжести. И вовсе не ту берёзку, берегущую от чар, целебную, связанную с потусторонним. Теперь она просто беленькая и родная, опять-таки, в силу тёплых воспоминаний об уроках литературы, если повезло когда-то с учителем. Вовсе не ту дорогу, которой проходил герой былинного эпоса. Символов в медиа-поле великое множество, однако все они утратили прежний объём.

Картина Н.Е. Сверчкова. Фото: общественное достояние

Картина Н.Е. Сверчкова. Фото: общественное достояниеСовременный символ пришёл к одномерности в силу того, что современный человек оказался неспособным вместить его прежнюю многозначность. Это и есть то самое «расколдовывание мира» по Максу Веберу. Из мира уходит мистическое – и символ более не может исполнять своей прежней функции. Теперь это просто милый сердцу или вызывающий положительные эмоции плоский образ, за которым не стоит ничего более сложного, чем очевидные всякому черты исходного объекта: «медведь – сильный», «берёзка – стройная», «дорога – длинная». Возможно, это не так уж плохо, особенно с позиций христианского мировоззрения. «Расколдовывание мира» долгое время было союзником христианства. Хотя процесс этот, согласно Веберу, начался ещё в античности, христианство серьёзно ускорило процесс падения магических культов и обусловленного ими отношения к реальности.

Впрочем, единство это кажущееся. В эпоху Нового времени распространение христианства шло рука об руку в том числе с колониальным освоением Америки, Азии и Африки, и колониализм за несколько столетий хорошо послужил делу проповеди, однако по своей сути христианским он не был. Также и с расколдовыванием мира, в деле ниспровержения ложных богов это был христианский процесс. Но когда с этим покончили и «расколдовывание» превратилось в «опредмечивание», в подчинение всего в мире бездумной рационализации, тогда и христианство из него выветрилось.

И смерть символа в прежнем, глубоком смысле слова тому подтверждение. Христианство насквозь символично, исторически оно «освящало» прежние символы, задавая им новые смыслы. Лишённая глубины символическая пустыня, в которой живёт современный человек, отучает его и от понимания глубины христианского символизма. Парадоксально, но теперь делом христианства стало – напротив – «заколдовывание». Возвращение миру тайны, возвращение миру сакрального, забытого за прошедшие столетия.