«Ленинградское дело» стало одним из самых масштабных (вместе с «Мингрельским делом» в Грузии) процессов против советской партноменклатуры в истории СССР после 1945 года. По итогам двух основных процессов (первый проходил в Ленинграде, второй – в Москве) были расстреляны 26 человек, 13 человек были приговорены к 25 годам тюремного заключения, 7 человек – к 15 годам заключения, ещё двое – к 10 годам заключения, два человека умерли в тюрьме до суда. Среди расстрелянных были секретарь ЦК ВКП(б) Алексей Кузнецов, председатель Госплана и член Политбюро ЦК ВКП(б) Николай Вознесенский, председатель Совмина РСФСР Михаил Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Пётр Попков, секретарь Ленинградского горкома Яков Капустин, председатель Ленгорисполкома Пётр Лазутин и другие.

Согласно докладной записке главы МВД Сергея Круглова и председателя КГБ Ивана Серова Никите Хрущёву 10 декабря 1953 года, всего по делу было осуждено 214 человек, 105 из них были отправлены в ссылку [1]. Увольнения, снятия с занимаемых постов и исключения из партии затронули свыше 2 тыс. людей, связанных с ленинградской партийной организацией [2]. Например, в Ленинграде были сняты 18 ректоров и 29 заведующих кафедрами социально-экономического профиля, в ЛГУ лишились должностей около 300 научных сотрудников [3].

Текст, который вы читаете, является попыткой как обнаружить в известном процессе против членов ленинградской партийной организации идеологический компонент, так и объяснить посыл, который он нёс. При этом необходимо указать на сложности, с которыми связано изучение данного вопроса: часть документов по делу была уничтожена в 1950-е годы Георгием Маленковым, а остальные находятся в закрытых архивах. Тем не менее можно сделать определённые выводы на основании тех материалов, доступ к которым историкам всё же удалось получить.

«Ленинградское дело» в мемуарах современников

Весьма любопытно, что Никита Хрущёв, Анастас Микоян и Вячеслав Молотов в своих воспоминаниях независимо друг от друга указывают на русскую составляющую дела.

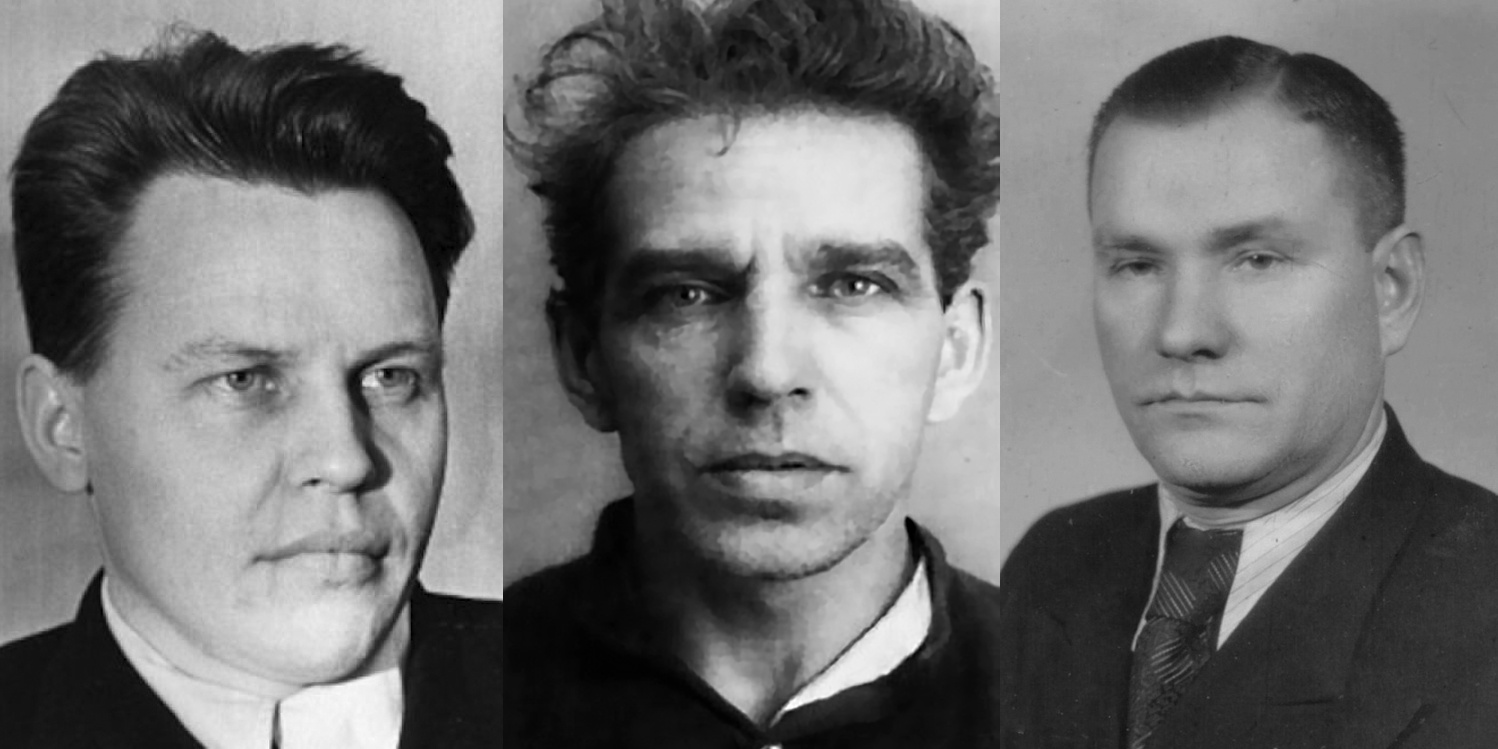

Народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян и первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, 1937 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА Новости

Народный комиссар пищевой промышленности СССР Анастас Микоян и первый секретарь МГК ВКП(б) Никита Хрущев, 1937 год. Фото: Анатолий Гаранин / РИА НовостиХрущёв рассказывает о беседе с Андреем Ждановым после войны, в которой многолетний лидер «ленинградцев» обсуждал с ним идею усилить аппаратный вес РСФСР в составе СССР. В качестве варианта Жданов предложил учредить ЦК партии по РСФСР (фактически создать собственную компартию), Хрущёв в ответ убедил Андрея Александровича остановиться на идее восстановления недолго просуществовавшего в конце 1930-х годов Бюро ЦК по РСФСР. Аргументировал он это тем, что в случае создания российской компартии может возникнуть «противопоставление» и «двоецентрие». Судя по всему, данные идеи продолжали циркулировать в Ленинграде и после смерти Жданова в августе 1948 года. Оставшуюся без покровителя «группу Кузнецова» обвинили, как свидетельствует Хрущев, в том, что её участники «проявили “русский национализм” и противопоставили себя общесоюзному ЦК» [4].

К аналогичным выводам пришёл и Микоян: «Обвинения, в которых они признались (конечно, не добровольно), были собраны в переплетённый том, который разослали членам Политбюро. Основная суть была незатейливой: он и его сообщники были якобы недовольны засильем кавказцев в руководстве страны и ждали естественного ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это положение, а пока хотели перевести Правительство РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от московского руководства»[5].

Молотов считал, что главным инициатором дела был не Маленков, а Сталин с Берией. Также он подтверждает версию о наличии в деле русского следа: «Сказать, что это было при Сталине и без ведома Сталина – нельзя. В “Ленинградском деле” был какой-то намёк на русский национализм»[6].

Лаврентий Берия, Иосиф Сталин и Георгий Маленков на трибуне Мавзолея во время празднования 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Фото: Аркадий Шайхет / russiainphoto.ru

Лаврентий Берия, Иосиф Сталин и Георгий Маленков на трибуне Мавзолея во время празднования 24-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Фото: Аркадий Шайхет / russiainphoto.ruТаким образом, трое разных советских государственных деятелей едины в одном: без русского национализма, подлинного или надуманного, в «Ленинградском деле» не обошлось.

Русоцентризм фигурантов «Ленинградского дела»

Очень сомнительно, что фигуранты дела были заговорщиками и скрытыми диссидентами. Наиболее правдоподобной является версия, что они являлись приверженцами сталинского патриотического дискурса, утвердившегося в пропаганде в конце 1930-х годов. Этот дискурс включал в себя множество элементов русского национализма и сыграл важную мобилизующую роль в годы Великой Отечественной войны. Лидеры ленинградской партийной организации оставались советскими патриотами-интернационалистами, но их советский патриотизм был окрашен в русские цвета. Проблема заключалась в том, что «ленинградцы» не увидели той тонкой грани, за которой их русоцентризм стал рассматриваться руководством страны (в первую очередь Сталиным) как выходящий за рамки культурного нарратива и переходящий в опасную политическую плоскость.

Уже в сентябре 1947 года занявший пост председателя Совета министров РСФСР Михаил Родионов направил Сталину записку с предложением создать Бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР: «Прошу Вас рассмотреть вопрос о создании бюро ЦК ВКП(б) по РСФСР. Создание бюро, как мне представляется, необходимо для предварительного рассмотрения вопросов РСФСР, вносимых в ЦК ВКП(б) и союзное Правительство, а также для обсуждения важнейших вопросов хозяйственного и культурного строительства РСФСР, подлежащих рассмотрению Советом министров РСФСР» [7]. Очевидно, что Родионов просил не просто воссоздать Бюро, но и наделить его новыми полномочиями (так как предполагалось, что Бюро будет рассматривать вопросы, которые будут поступать в ЦК и союзный Совмин). Легко догадаться, что это не могло не встревожить Сталина.

Со временем слухи о необходимости создания Бюро и даже отдельного ЦК вышли за пределы ленинградских кабинетов и достигли ушей соперников подопечных Жданова. Показательно, что первый секретарь Ленинградского обкома и горкома Попков после разговора со Сталиным был вынужден выступить с покаянной речью на февральском пленуме 1949 года городской и областной партийных организаций в присутствии Маленкова: «Я неоднократно говорил, причём говорил здесь, в Ленинграде, в присутствии Бадаева, Капустина, Николаев слышал и другие. Говорил это в приёмной, когда был в ЦК, не со Ждановым, а в приёмной Жданова, говорил в приёмной Кузнецова. Идёт давно вопрос о РКП. Обсуждая этот вопрос, я сказал такую штуку: как только РКП создадут, легче будет ЦК ВКП(б). ЦК ВКП(б) руководить будет не каждым обкомом, а уже через ЦК РКП. С другой стороны, я заявил, что когда создадут ЦК РКП, тогда у русского народа будут партийные защитники. Это уже явно антипартийное заявление. Что же выходит? Попков хочет защищать русский народ, а ЦК ВКП(б), товарищ Сталин не защищают его? Это явно антипартийное заявление»[8].

В мемуарах Микояна содержится упоминание взглядов Вознесенского, которые не разделяли остальные представители советской элиты: «Сталин даже говорил нам, что Вознесенский – великодержавный шовинист редкой степени. “Для него, – говорил, – не только грузины и армяне, но даже украинцы – не люди”»[9].

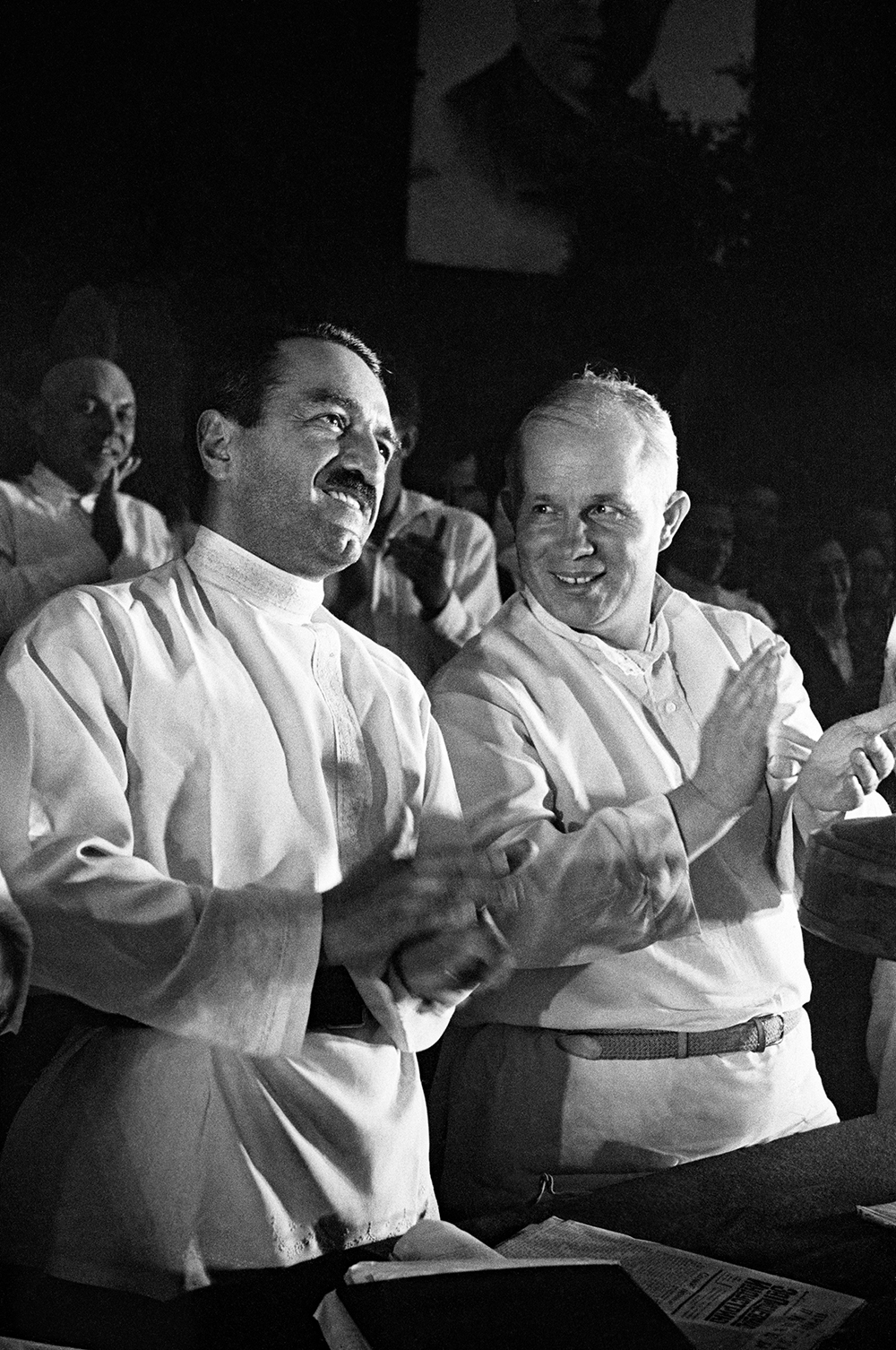

Алексей Александрович Кузнецов. Фото: общественное достояние

Алексей Александрович Кузнецов. Фото: общественное достояниеНа русоцентризм расстрелянных ленинградцев указывают и иные детали. Так, Кузнецов, говоря о Ленинграде на митинге в 1946 году, позволил себе выступление в совершенно этатистском и даже националистическом духе: «Это город, положивший начало расцвету и развитию отечественной науки и культуры... город Ломоносова, Менделеева, Павлова, Попова, Суворова, Кутузова, Чернышевского, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Чайковского, Глинки и многих других корифеев». В том же самом выступлении секретарь ЦК назвал «ленинградцев» «одним из передовых отрядов русского народа, храбрым и в то же время скромным, деятельным и в то же время не кричащим о себе» [10]. В 1947 году Кузнецов продолжил в том же духе: «Бдительность должна явиться необходимым качеством советских людей. Она должна являться, если хотите, нашей национальной чертой, заложенной в характере русского советского человека» [11].

Официальные обвинения в «великодержавном шовинизме»

Первые обвинения в «шовинизме» обнаружились в проекте закрытого письма Политбюро членам и кандидатам в члены ЦК «Об антипартийной враждебной группе Кузнецова, Попкова, Родионова, Капустина, Соловьёва и др.» 12 октября 1949 года. Его авторами являются Маленков и Берия. В вину «вражеской группе Кузнецова» ставилось то, что «неоднократно обсуждался и подготовлялся вопрос о необходимости создания РКП(б) и ЦК РКП(б) о переносе столицы РСФСР из Москвы в Ленинград». Кроме того, данные «мероприятия Кузнецов и др. мотивировали в своей среде клеветническими доводами, будто бы ЦК ВКП(б) и Союзное правительство проводят антирусскую политику и осуществляют протекционизм в отношении других национальных республик за счёт русского народа. В группе было предусмотрено, что в случае осуществления их планов Кузнецов А. должен был занять пост первого секретаря ЦК РКП(б)...» [12]. Впрочем, Сталин вычеркнул из проекта письма предложения, в которых содержалось обвинение в стремлении «овладеть руководящими постами в партии и государстве, создать РКП(б) и её ЦК, а также перенести столицу РСФСР в Ленинград» [13]. И это весьма красноречивая деталь.

Пётр Сергеевич Попков. Фото: spbgasu.ru

Пётр Сергеевич Попков. Фото: spbgasu.ruТем не менее в обвинительном заключении, утверждённом главным военным прокурором генерал-лейтенантом Афанасием Вавиловым, непропорционально большое значение придавалось идеологической «подрывной» работе подсудимых ленинградцев и социальному происхождению их родственников.

В частности, отмечалось следующее: «Обвиняемые Кузнецов, Попков, Капустин, Лазутин и их сообщники, кроме того, будучи великодержавными шовинистами, делали вражеские выпады против ЦК ВКП(б) и в своих преступных целях, для подрыва единства партии, помышляли о выделении из ВКП(б) Российской коммунистической партии. В секретари ЦК РКП(б) они прочили своего вожака – Кузнецова» [14].

Пётр Георгиевич Лазутин. Фото: общественное достояние

Пётр Георгиевич Лазутин. Фото: общественное достояниеОт фигурантов удалось добиться показаний, в которых они изобличали свою «шовинистическую» деятельность (как они добывались – тема отдельного исследования; стоит только сказать, что пытки фигурантов были невероятно жестоки). Например, Лазутин заявлял следующее: «Проявляя шовинистические настроения, Кузнецов, Попков, Капустин и я клеветнически заявляли, что ЦК не проявляет должной заботы о РСФСР, уделяя больше внимания другим национальным республикам СССР» [15]. Лазутину вторил Попков: «В сокровенных беседах мы клеветали на ЦК ВКП(б) и с вражеских позиций заявляли, что ЦК не защищает интересов Российской Федерации» [16]. Изобличающие показания были даны Кузнецовым: «Мы неоднократно с вражеских позиций обсуждали вопрос о необходимости создания РКП(б) и о целесообразности перевода правительства РСФСР в Ленинград. В сокровенных беседах между собой Попков и Капустин называли меня будущим секретарём ЦК РКП(б), а я в душе уже ликовал и мысленно представлял себя руководителем коммунистов Российской Федерации» [17]. «Раскололся» и Родионов: «Я был проникнут недовольством против ЦК ВКП(б) и советского правительства. Я придерживался враждебного убеждения, что ЦК ВКП(б) и советское правительство не проявляют якобы должного внимания и заботы в отношении РСФСР, ставя в привилегированное положение другие союзные республики, и в этой связи носился с идеей создания ЦК РКП(б)» [18].

Михаил Иванович Родионов. Фото: общественное достояние

Михаил Иванович Родионов. Фото: общественное достояниеКроме того, в заключении специально подчёркивалось, что жена Кузнецова является дочерью священника, отец Вознесенского и родственники его жены были кулаками, отец Лазутина принадлежал к эсерам и оказывал пособничество белым, второй секретарь Ленинградского обкома Бадаев тайно крестил в церкви своего ребёнка, а секретарь обкома горкома ВЛКСМ Иванов был сыном офицера царской армии [19].

При этом обвинения коррупционного характера оказались лишь на последнем месте, из-за чего возникает впечатление, будто для руководства идеологическая и социально-политическая враждебность фигурантов имела гораздо большее значение, чем их реальные или мнимые экономические преступления (связанные в том числе с январской Всесоюзной оптовой ярмаркой, но далеко не только с ней) и уж тем более фальсификации протокола счётной комиссии на объединённой областной и городской партконференции в декабре 1948 года (в заключении им уделено скромное место, и вина за них возложена на председателя счётной комиссии Александра Тихонова).

Сталинский русоцентризм наступил на горло собственной песне

«Ленинградское дело» прочертило собой границу, отделяющую допустимый и даже поощряемый русофильский этатизм от конвертации его в конкретные политические требования. Причём в данном случае важно даже не то, насколько готовы были представители ленинградской парторганизации продвигать идею Бюро по РСФСР (или даже отдельной Российской коммунистической партии), а как эта идея оценивалась Сталиным и прочими деятелями из его окружения.

«Великодержавный шовинизм», ставший неотъемлемым элементом военного и поствоенного периодов сталинской эпохи, вновь замаячил в качестве угрозы. В то же время весьма показательно, что «Ленинградское дело» так и не превратилось в показательный процесс, а его причины до сих пор не до конца ясны даже для современных исследователей. Судя по всему, Сталин остерегался, что позиционирование фигурантов как «русских националистов» чревато демонтажем идеологической линии советской власти (поэтому он и вычеркнул из проекта письма Политбюро связанные с этим обвинения). Но оставить «ленинградцев» ненаказанными он тоже не мог: это означало бы одобрение попыток усилить роль РСФСР в составе Союза и передать русоцентричный советский патриотизм в руки новой республиканской элиты, оставляя союзное руководство без эффективного средства легитимации.

Поэтому «Ленинградское дело» и по сей день оставляет впечатление сумбурности и фрагментарности. Остаётся надеяться, что недоступные для учёных архивы в будущем будут открыты, чтобы окончательно прояснить цели и мотивы основных участников тех исторических событий.

1. ГА РФ. Ф. 8131. Оп. 32. Д. 3289. Л. 63–64.

2. Судьбы людей. «Ленинградское дело» под ред. А.М. Кулегина. СПб., 2009. С. 21.

3. «Ленинградское дело» под ред. В.И. Демидова, В.А. Кутузова // Страницы истории. Л., 1990. С. 120.

4. Хрущев Н. Воспоминания. Избранные фрагменты. М., 1997. С. 219.

5. Микоян А. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 567–568.

6. Чуев Ф. Молотов: Полудержавный властелин. М., 2000. С. 508.

7. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 569. Л. 68.

8. ЦГАИПД СПб. Ф. 25. Оп. 28. Д. 10. Л. 16.

9. Микоян А. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999. С. 559.

10. «Ленинградская правда». №17. 1946. 20 января.

11. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 121. Д. 616. С. 86.

12. «Во вражеской группе подготовлялся вопрос о переносе столицы в Ленинград» // «Коммерсантъ Власть». №38. 26 сентября 2000 г. С. 56.

13. Вознесенский Л. «Истины ради». М., 2004. С. 213

14. US Library of Congress, Dmitrii Antonovich Volkogonov Papers, Box 3 (Reel 2), Folder 14, pp. 0–37, 162–165, 169, 172.

15. Там же.

16. Там же.

17. Там же.

18. Там же.

19. Там же.