Выступить против Лысенко и умереть

Сталинских выдвиженцев можно разделить на несколько типов. Первые представляли собой публичных легитимизирующих режим вождей, которые были вместе со Сталиным со времён внутрипартийной борьбы 1920-х годов: Молотов, Микоян, Ворошилов и Каганович. Они постоянно унижались, репрессировались их родственники, в конце 1940-х их вообще практически лишили власти, сняв со всех значимых должностей. Но они были нужны Сталину, ведь как можно репрессировать тех, кто вместе с ним создал нынешний режим и отчаянно боролся против троцкистов и зиновьевцев?

Другой же тип элиты, куда менее публичный, можно назвать выдвиженцами-практиками: Косыгин, Устинов, Байбаков, Вознесенский, Суслов и многие другие. Их положение зависело от того, как Сталин оценивал их профпригодность. Если что-то заставляло Сталина сомневаться в их навыках или в их политической лояльности, то спасти их уже ничто не могло.

Похороны Михаила Калинина. Слева направо: Шверник, Маленков, Вознесенский, Сталин, Молотов (за ним Шкирятов), Жданов. Фото: РГАКФД

Похороны Михаила Калинина. Слева направо: Шверник, Маленков, Вознесенский, Сталин, Молотов (за ним Шкирятов), Жданов. Фото: РГАКФДПромежуточный тип составляли выдвиженцы 1930-х: Маленков, Берия, Жданов и другие. Они были чуть более независимыми, даже имели что-то вроде своих протофракций. Но это всё ограничивалось ситуативными симпатиями и опытом совместной работы. Любые «междусобойчики» за спиной у Сталина вызывали у него гнев. Свою фракцию мог иметь только он.

В первые послевоенные годы особым фаворитом Сталина стал Андрей Жданов. В 1934 году он заменил убитого Кирова на посту партийного руководителя Ленинграда и секретаря ЦК. Ещё в конце 1930-х в Москву были переведены близкие к нему Косыгин и Вознесенский – оба стали главными технократами сталинского окружения.

В 1944 году Жданов переехал в Москву и формально стал вторым человеком в партии после Сталина, главным идеологом. Под его руководством прошла серия репрессивных кампаний против деятелей науки и культуры – та самая «ждановщина». Следом из Ленинграда в Москву переехал Алексей Кузнецов, бывший заместитель Жданова. Теперь он стал секретарём ЦК, курирующим кадровое управление и взаимодействие с органами безопасности. Раньше это было вотчиной Маленкова. В то же время карьера близкого к Жданову Вознесенского достигла пика. По сути, ленинградцы контролировали и партийную, и государственную вершину власти.

Но в ситуацию внезапно вмешался лжеучёный Трофим Лысенко. В разгар его кампании за «агробиологию» в защиту советских генетиков выступил Юрий Жданов, сын Андрея Жданова. Молодой чиновник в аппарате ЦК отвечал за контроль науки и осмелился раскритиковать любимца Сталина.

Вождь встал на сторону Лысенко. Юрию пришлось публично каяться в «Правде», а его отцу – осуждать собственного сына. Через несколько недель, в августе 1948 года, Андрей Жданов умер от сердечного приступа. Позднее эта смерть станет частью «Дела врачей».

После его смерти ленинградцы остались без покровителя. В это время сблизились Маленков и Берия. Маленкову мешал Вознесенский, который становился его конкурентом в правительстве. Берию раздражало влияние Кузнецова, курировавшего партийные дела органов.

Лаврентий Берия и Георгий Маленков на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва. Фото: РИА Новости

Лаврентий Берия и Георгий Маленков на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва. Фото: РИА НовостиВознесенский отвечал почти за весь экономический блок страны. Помимо поста зампреда правительства, он возглавлял Госплан. Для сталинского окружения это был редкий тип чиновника – не аппаратчик, а учёный. Доктор экономических наук, преподаватель, автор трудов по планированию.

С конца 1930-х он руководил Госпланом, во время войны был членом ГКО, фактически возглавлял правительство. После Победы именно он отвечал за перевод экономики на мирные рельсы. Причём этот опыт был заработан в реальной экономике, а не в организации репрессий.

Руководителем он был, правда, нетипичным для того времени. Из воспоминаний писателя Симонова дошла такая информация о Вознесенском:

«Вот Вознесенский, чем он отличается в положительную сторону от других заведующих, – как объяснил мне Ковалёв, Сталин иногда так иронически “заведующими” называл членов Политбюро, курировавших деятельность нескольких подведомственных им министерств.

Другие заведующие, если у них есть между собой разногласия, стараются сначала согласовать между собой разногласия, а потом уже в согласованном виде довести до моего сведения. Даже если остаются несогласными друг с другом, всё равно согласовывают на бумаге и приносят согласованное. А Вознесенский, если не согласен, не соглашается согласовывать на бумаге. Входит ко мне с возражениями, с разногласиями. Они понимают, что я не могу всё знать, и хотят сделать из меня факсимиле. Я не могу всё знать. Я обращаю внимание на разногласия, на возражения, разбираюсь, почему они возникли, в чём дело. А они прячут это от меня. Проголосуют и спрячут, чтоб я поставил факсимиле. Хотят сделать из меня факсимиле. Вот почему я предпочитаю их согласованиям возражения Вознесенского»

Как несложно догадаться, такое поведение Вознесенского привело его к определённой изоляции в экономическом блоке, что позднее сыграло роковую роль в его судьбе.

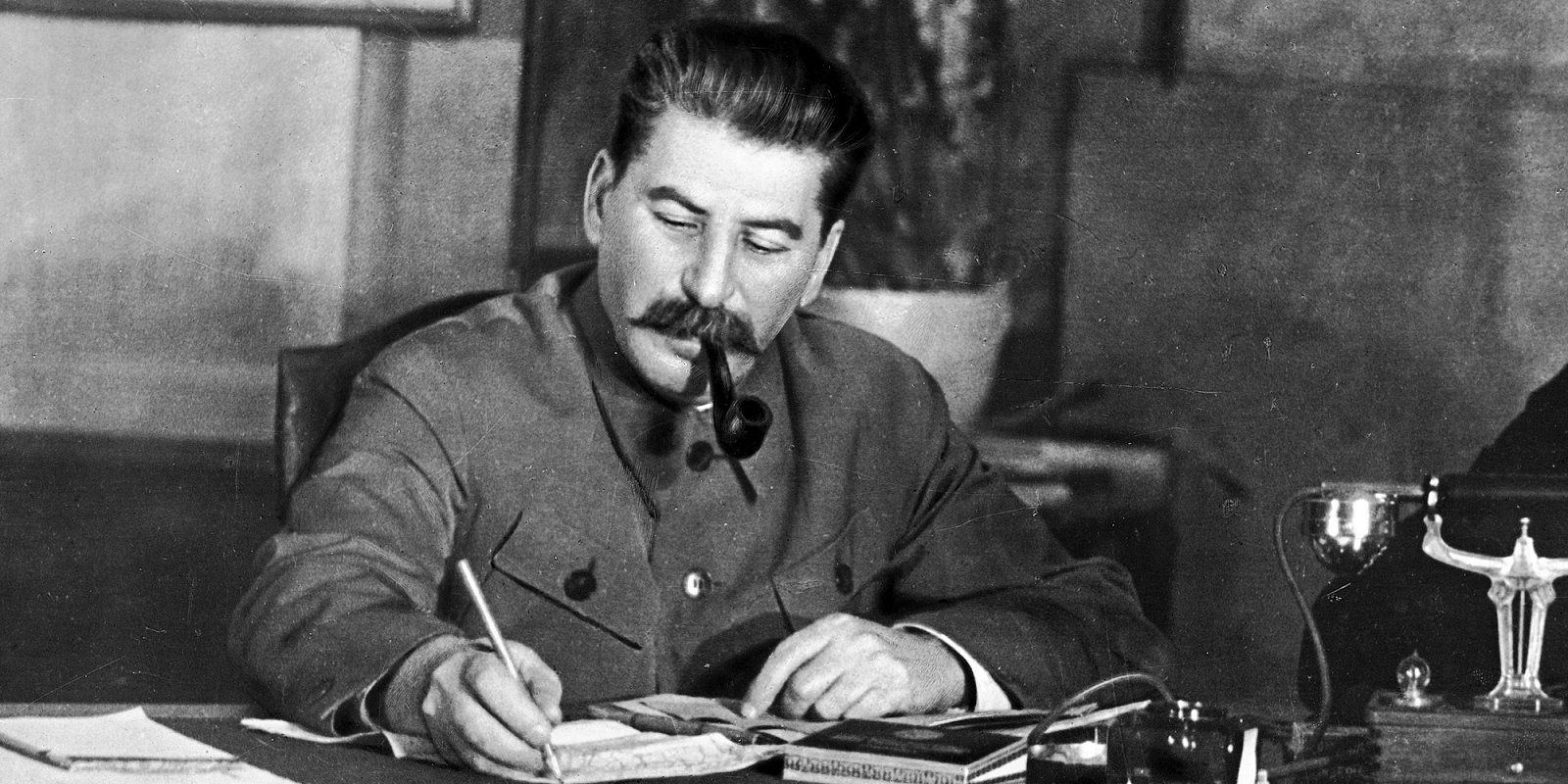

Иосиф Сталин и Николай Вознесенский. Фото: РГАКФД

Иосиф Сталин и Николай Вознесенский. Фото: РГАКФДРасправа

Фабрикация дела против ленинградцев началась в январе 1949 года, спустя полгода после смерти Жданова. С 10 по 20 января в Ленинграде проходила Всероссийская оптовая ярмарка. Это политически нейтральное событие, с точки зрения Кремля, было проведено с жесточайшей ошибкой: при принятии решения об организации ярмарки была нарушена формальная иерархия. Подобные ярмарки проводились в разных городах по поручению союзного правительства ещё с конца 1948 года, но конкретно эта была плодом сепаратной инициативы партийного руководства Ленинграда, поддержанной в Москве секретарём ЦК Кузнецовым и главой правительства РСФСР Родионовым (тоже из группы Жданова). В целом ситуация была вполне нормальной – разве нужно любое мероприятие, тем более неполитическое, согласовывать лично со Сталиным?

Родионов, соблюдая формальности, в том же месяце направил отчётную записку об этой ярмарке на имя Маленкова. Тот за неё зацепился и, снабдив резолюцией о том, что подобные мероприятия могут проводиться лишь по согласованию с союзным правительством, а не как инициатива правительства РСФСР и Ленинграда, донёс документ Сталину. В глазах вождя это была уже не просто «инициатива», а полноценный сговор. И совсем не важно, что целью этого «сговора» была всего лишь организация ярмарки.

В феврале 1949 года всех участников согласования ярмарки, включая Кузнецова и Родионова, сняли с должностей и вскоре арестовали. Им вменяли создание партийной фронды по типу зиновьевской – попытку за спиной у Сталина оформить отдельную партийную организацию внутри РСФСР (по сути, КПРФ).

Вознесенского поначалу буря обошла стороной. Но вскоре на одном из заседаний Политбюро выяснилось, что глава Ленинграда Попков (активный участник обороны города в годы войны) ранее просил Вознесенского «шефствовать» над городом из Москвы. Это ещё больше разозлило Сталина. Не в последнюю очередь из-за того, что Вознесенский просто ответил отказом, а не донёс о просьбе вождю.

Петр Попков. Фото: vk.com/blockademuseum

Петр Попков. Фото: vk.com/blockademuseumТем не менее, чтобы окончательно отвернуть Сталина от Вознесенского, потребовалась ещё пачка доносов. В марте 1949 года вождю сообщили, что глава Госплана систематически занижает плановые показатели. Это послужило причиной его удаления из высшего руководства страны. Но и после этого Сталин оставил Вознесенского на свободе. Всё испортилось лишь в августе, когда появился очередной донос – о якобы утрате массы госплановских секретных документов. На основе этого сообщения Вознесенского арестовали в октябре 1949 года.

С ленинградцами расправились со средневековой жестокостью. Ради суда над ними в СССР специально восстановили смертную казнь, отменённую после конца войны. Всех ведущих фигурантов расстреляли, огромное количество их родственников, включая детей, сослали. По разным оценкам, из Ленинграда принудительно выселили в места не столь отдалённые до нескольких тысяч человек. Аресты по делу продолжались почти до смерти Сталина. Вместе с Вознесенским расстреляли его родного брата и сестру.

«Ленинградское дело» быстро было разоблачено как сфабрикованное ещё в самом Советском Союзе. Уже в 1954 году его фигуранты были реабилитированы. Хрущёв пошёл на это во многом ради борьбы с наследием Берии и смещения Маленкова.

Однако важно понимать, что Маленков и Берия были лишь шестерёнками в сталинской машине. Все конечные решения по репрессиям принимал Сталин. Он не терпел любые центробежные тенденции внутри партии ради сохранения своей беспрекословной власти и иерархии, сводившей все решения – вплоть до инициативы провести в Ленинграде ярмарку – к нему.

Так Сталин создал систему, полностью лишённую какой-либо институциональной подоплёки. Неудивительно, что элиты, уставшие от сталинских репрессий, вскоре после его смерти до предела забюрократизировались и стали бояться любых реформ.

Иосип Броз Тито. Фото: Digital Library of Slovenia

Иосип Броз Тито. Фото: Digital Library of Slovenia

Похороны Михаила Калинина. Слева направо: Шверник, Маленков, Вознесенский, Сталин, Молотов (за ним Шкирятов), Жданов. Фото: РГАКФД

Похороны Михаила Калинина. Слева направо: Шверник, Маленков, Вознесенский, Сталин, Молотов (за ним Шкирятов), Жданов. Фото: РГАКФД Лаврентий Берия и Георгий Маленков на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва. Фото: РИА Новости

Лаврентий Берия и Георгий Маленков на совместном заседании Совета Союза и Совета национальностей I-й сессии ВС СССР I-го созыва. Фото: РИА Новости Иосиф Сталин и Николай Вознесенский. Фото: РГАКФД

Иосиф Сталин и Николай Вознесенский. Фото: РГАКФД Петр Попков. Фото: vk.com/blockademuseum

Петр Попков. Фото: vk.com/blockademuseum