Фигура Бориса Годунова получала разные оценки в историографии, зачастую диаметрально противоположные. Долгое время он рассматривался в негативном ключе: убийца царевича Дмитрия, узурпатор власти, проводник репрессий против дворянства, один из создателей крепостничества, не спасший страну от надвигающейся Смуты.

При этом правление Годунова было богато на события. По факту, оно охватывало не только годы его царствования (1598–1605), но и всё время правления Фёдора Ивановича (1584–1598), который де-факто страной не управлял. На годы власти Годунова приходится ускорение освоения Сибири, учреждение патриаршества, отражение похода крымского хана на Москву в 1591 году, строительство новых городов и храмов, а также множество других значимых для России событий.

Кем же был первый царь «не по рождению» в Московском государстве?

Эхо порухи

Начать стоит с Ивана Грозного, без которого невозможно говорить о второй половине XVI века в России. Результаты его правления, начавшегося с определённых успехов, оказались катастрофическими: опричная политика, террор и разделение территорий, многолетняя Ливонская война, приведшая к росту налогов и сборов, неурожайные годы и эпидемии. Всё это породило то, что современники назвали периодом «порухи».

Миниатюра с изображением Ивана Грозного из книги «Титулярник». Фото: общественное достояние

Миниатюра с изображением Ивана Грозного из книги «Титулярник». Фото: общественное достояниеВызывает удивление сам факт того, что государство к 1580-м годам вообще сохранилось. Значительно сократилось население в ранее процветающих регионах страны. Историк Сергей Шокарев в своей работе по истории Смуты приводит данные, что в Новгородской земле к этому времени оставалось лишь 20,9% населения по сравнению с серединой XVI века. В Московском уезде в 1584–1586 годах пустовало 86,6% пашни. На некоторых территориях население сократилось на 90% и более (!).

Не лучше обстояло дело и с правящей верхушкой. В стране назрел династический кризис, ответственность за который в значительной степени лежала на Иване IV. Всем известна трагическая судьба его старшего сына, царевича Ивана Ивановича. К 1584 году круг наследников был ограничен болезненным и неспособным к полноценному правлению Фёдором и малолетним Дмитрием, страдавшим эпилепсией. Элита же раскололась на выдвиженцев опричнины и представителей родовой аристократии. Эти группы по понятным причинам относились друг к другу крайне враждебно.

После воцарения Фёдора Ивановича за его спиной сразу началась внутриэлитная борьба (согласно «Новому летописцу», первые аресты состоялись уже в ночь после смерти Ивана IV). Борис Годунов, брат жены Фёдора, быстро сосредоточил в своих руках значительную власть. Ему пытались противостоять родовитые бояре Шуйские и Мстиславские, но все недовольные вскоре оказались насильственно пострижены в монахи.

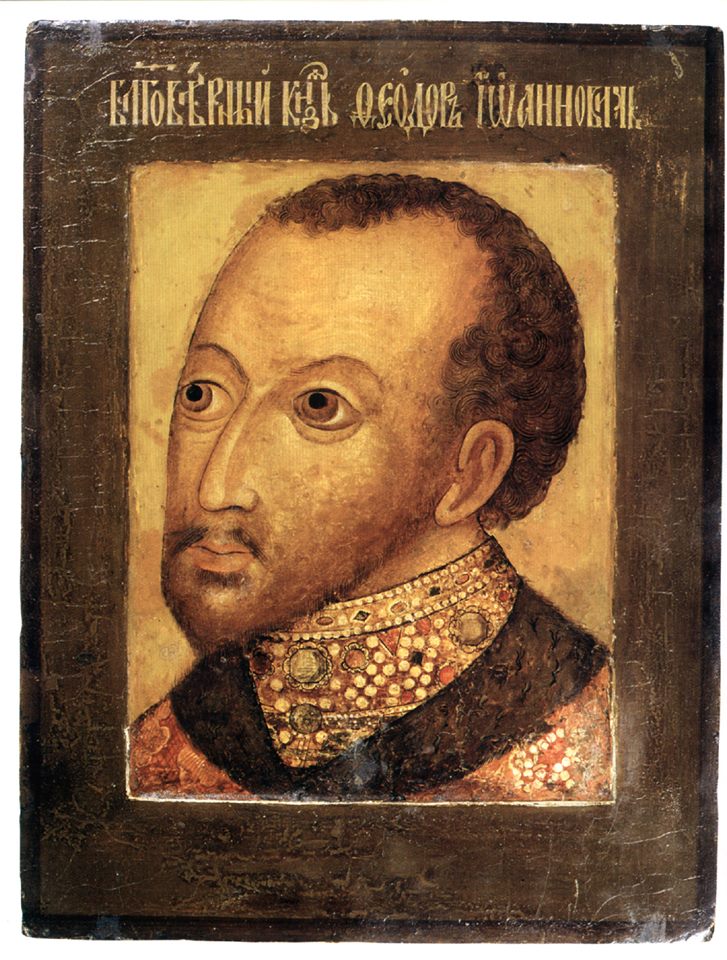

Парсуна с изображением Царя Фёдора Ивановича. Фото: Государственный Исторический музей

Парсуна с изображением Царя Фёдора Ивановича. Фото: Государственный Исторический музейУже через месяц после венчания на царство Фёдора, в июне 1584 года, Годунов при приёме польского посла сидел на особом возвышении рядом с троном государя, тогда как остальные бояре находились поодаль. Высокое положение Годунова отражалось и в дипломатической корреспонденции: в переписке 1580-х годов английская королева Елизавета I именует его «своим кузеном» и «лордом-протектором» (аналог регента в терминологии английской короны).

Годунов у власти

Годунов получил свой статус благодаря сестре Ирине, жене Фёдора Ивановича. Брак был исключительно счастливым, однако бездетным. Это было очевидно ещё Ивану IV, но после трагического исхода его конфликта со старшим сыном Иваном Ивановичем, поводом к которому послужили разбирательства из-за жены, вмешиваться в личную жизнь Фёдора он не стал. Не желающий править царь сделал правителем брата своей любимой жены.

Разница между тёмной эпохой Грозного и относительным успокоением страны в 1580–1590-х годах очень заметна. Это наглядно показывает, как сильно выигрывает государство, если энергия правителя направлена на прагматическое и постепенное решение реальных проблем, а не на авантюры. Достижений у Годунова в качестве правителя было немало – приведём основные из них.

С точки зрения внешней политики больших успехов удалось добиться на западном фронте: был пересмотрен ряд итогов провальной Ливонской войны. После успешной короткой войны со Швецией русские вернули себе Ивангород, Ям, Копорье и ещё несколько крепостей. Продолжилось развитие торговых и дипломатических отношений со странами Западной Европы (в первую очередь с Англией).

В 1591 году было отражено последнее нападение татар на Москву, что резко контрастировало с 1571 годом, когда опричное войско не смогло защитить столицу от крымцев, и в результате погибло около 100 тысяч москвичей, а десятки тысяч были угнаны в плен. На этот раз татарам даже не удалось подойти к Москве. Обороной, по крайней мере формально, руководил сам Годунов. В память об успешном отражении набега на месте русского оборонительного гуляй-города был основан Донской монастырь, существующий до сих пор.

Крымский хан Казы-Гирей. Фото: общественное достояние

Крымский хан Казы-Гирей. Фото: общественное достояниеВ это же время произошло официальное учреждение патриаршества на Руси. Греки идти на этот шаг долгое время не хотели. В 1588 году в Москву за милостыней на строительство церквей прибыл константинопольский патриарх Иеремия. Поначалу он отказывался даже обсуждать создание патриаршества в России, соглашаясь максимум на то, чтобы самому остаться в Москве. Однако Годунову был необходим именно русский патриарх. В результате долгих уговоров Иеремия согласился возвести в сан патриарха митрополита Иова, близкого к Годунову церковного иерарха. После этого московский царь стал единственным православным правителем, имевшим собственное патриаршество, что автоматически значительно повышало его авторитет в православном мире.

Не меньше побед было и на Востоке. Поход Ермака и другие военные успехи казаков произошли ещё при Грозном, но именно Годунов начал полноценную колонизацию Сибири.

Почти все вылазки русских в Сибирь до Годунова не носили системного характера, многие из них быстро проваливались из-за отсутствия снабжения и высокой смертности от голода (далеко не всем отрядам удавалось пережить хотя бы одну зиму). Начиная со второй половины 1580-х годов в Сибири появляются постоянные колонии русских. До конца эпохи Годунова в 1605 году были основаны Тюмень, Тобольск, Сургут, Берёзов, Томск и ряд других поселений. Была организована первая кампания поощрения переселения крестьян в новые колонизируемые регионы.

Расширялась Россия и на юг своих территорий. Были основаны Воронеж, Белгород, повторно основан Курск, а также Самара, Царицын (Волгоград), Саратов, Царёвококшайск (Йошкар-Ола) и другие города. В Смоленске возведена мощная крепость, а в Москве появились стены Белого города (по линии современного Бульварного кольца) и Земляного города (по линии Садового кольца).

Можно сказать, что Россия при Годунове процветала. Многие его начинания – особенно строительство новых городов, колонизация и учреждение патриаршества – имели долгосрочные последствия в русской истории. Некоторые направления его политики, например попытки включить в орбиту России государства Кавказа, расширить связи с Европой и начать формировать образованную элиту (в 1602 году Годунов отправил 18 московских дворян на обучение в Западную Европу), были оживлены лишь к концу XVII века. Что же пошло не так?

Гравюра XIX века "Великий голод в Москве 1601 года". Фото: общественное достояние

Гравюра XIX века "Великий голод в Москве 1601 года". Фото: общественное достояниеКонец династии и Смута

Бороться за царский престол у Годунова изначально намерения не было. Его вполне устраивал статус «вечного» регента. Об этом свидетельствует хотя бы та помпезность, с которой было встречено долгожданное рождение ребёнка, дочери, у Ирины и Фёдора. Однако девочка погибла в раннем детстве. Ещё раньше умер болезненный царевич Дмитрий. Прямых наследников не осталось.

После смерти Фёдора Ивановича Годунов без особых трудностей был провозглашён царём на Земском соборе в 1598 году, став тем самым первым выборным правителем в истории России. Было объявлено, что на царство его выдвинул «глас народа», ставший «гласом Бога».

Но тут удача отвернулась от Годунова. Почти сразу после помазания на царство его здоровье ухудшилось, пришлось думать о преемнике. На этой почве у Бориса развилась паранойя: он посчитал, что бояре не позволят его малолетнему сыну, Фёдору Борисовичу, унаследовать трон. Начались репрессии. Особенно сильно пострадали Романовы, являвшиеся родственниками покойной династии Рюриковичей (первая жена Ивана Грозного, мать Фёдора Ивановича, происходила из их рода).

Интересный факт: по утверждению современных учёных, в XVII веке мир пережил «малый ледниковый период». Всё столетие отличалось рекордно низкими температурами и общей нестабильностью климата. В 1600 году в Южной Америке произошло крупнейшее в истории этого континента извержение вулкана Уайнапутина (Перу), что вскоре отразилось на климате Восточной Европы. Три лета подряд – в 1601, 1602 и 1603 годах – выдались на редкость холодными, что вызвало неурожай и спровоцировало страшный голод.

Суеверный народ естественно связывал климатические бедствия с правлением царя «не по праву рождения». Вкупе с испортившимися отношениями с боярскими элитами это серьёзно подрывало легитимность новой династии Годуновых.

Важно, что даже с последствиями голода Годунов сумел справиться вполне эффективно по тем временам, но судьба отвела ему слишком мало времени. Как только неурожаи миновали, на границах России появилось войско Лжедмитрия I.

Картина Н. Неверова "Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России католицизма". Фото: Radishchev Art Museum

Картина Н. Неверова "Присяга Лжедмитрия I польскому королю Сигизмунду III на введение в России католицизма". Фото: Radishchev Art MuseumИ даже с ним у Годунова получалось бороться: поначалу правительственные войска одерживали победы. Однако весной 1605 года царя внезапно поразил удар, от которого он скоропостижно скончался. Недовольные его режимом бояре быстро сгруппировались вокруг самозванца. Семью Годунова постигла трагическая судьба, а Россия погрузилась в пучину Смуты.

Годунов мог стать одним из величайших государственных деятелей в истории России, продолжателем линии Ивана III и предтечей Петра I. Но судьба, включая вулкан в Перу, распорядилась иначе: его правление осталось в истории как упущенный шанс – момент, когда страна почти избежала трагедии Смуты, откинувший Россию на полвека назад.