Часто при упоминании негативных последствий советской эпохи от оппонентов приходится слышать фразы о социальных завоеваниях СССР, победе в Великой Отечественной войне, полёте Гагарина в космос и создании мировой державы. Однако вопрос о цене, которая была уплачена за всё это, остаётся открытым.

Попробуем же дать на него ответ.

Советское время, как и любое другое, нельзя представлять в одном только чёрном или белом цвете. Это противоречивый период нашей истории, но в этих противоречиях как раз и скрываются подсказки касательно причин краха крупнейшего в истории государства.

Самая низкая в мире квартплата, бесплатные среднее и высшее образование, доступная медицина в силу каких-то причин не стали ценностями, за которые советские люди выразили бы готовность биться, как это сделали сторонники Белого движения в 1918–1920 годы. Очевидно, что материальное благополучие не является главным фактором стабильности социальной системы, а потеря духовных ориентиров способна морально сломать людей гораздо быстрее, чем нехватка оружия и снарядов.

Видимо, было что-то интуитивно воспринимаемое людьми, что не позволило не просто широким массам, но и идейному ядру рискнуть и вступить в отчаянную схватку за своё видение мира. И пока национальные республики одна за другой провозглашали суверенитет, русские оказались равнодушны к судьбе державы.

И это вполне объяснимо, учитывая, какую цену они были вынуждены заплатить, чтобы их страна в XX веке приняла участие в гонке с западными обществами, не знавшими революций и связанных с ними потрясений.

Цену эту можно измерять разными способами.

Например, можно поговорить о социальной цене. Уничтожение и лишение прав представителей старых сословий привело к колоссальному дефициту компетентных специалистов и управленцев. Вместе с расстрелянной и выдавленной из страны интеллигенцией Россия потеряла бессчётное количество носителей гуманитарного знания. Гонения на Церковь и преследование верующих и духовенства обрекли общество на потерю нравственного стержня. Ликвидация кулачества ударила не только по «дармоедам», но и по наиболее предприимчивым и трудолюбивым людям.

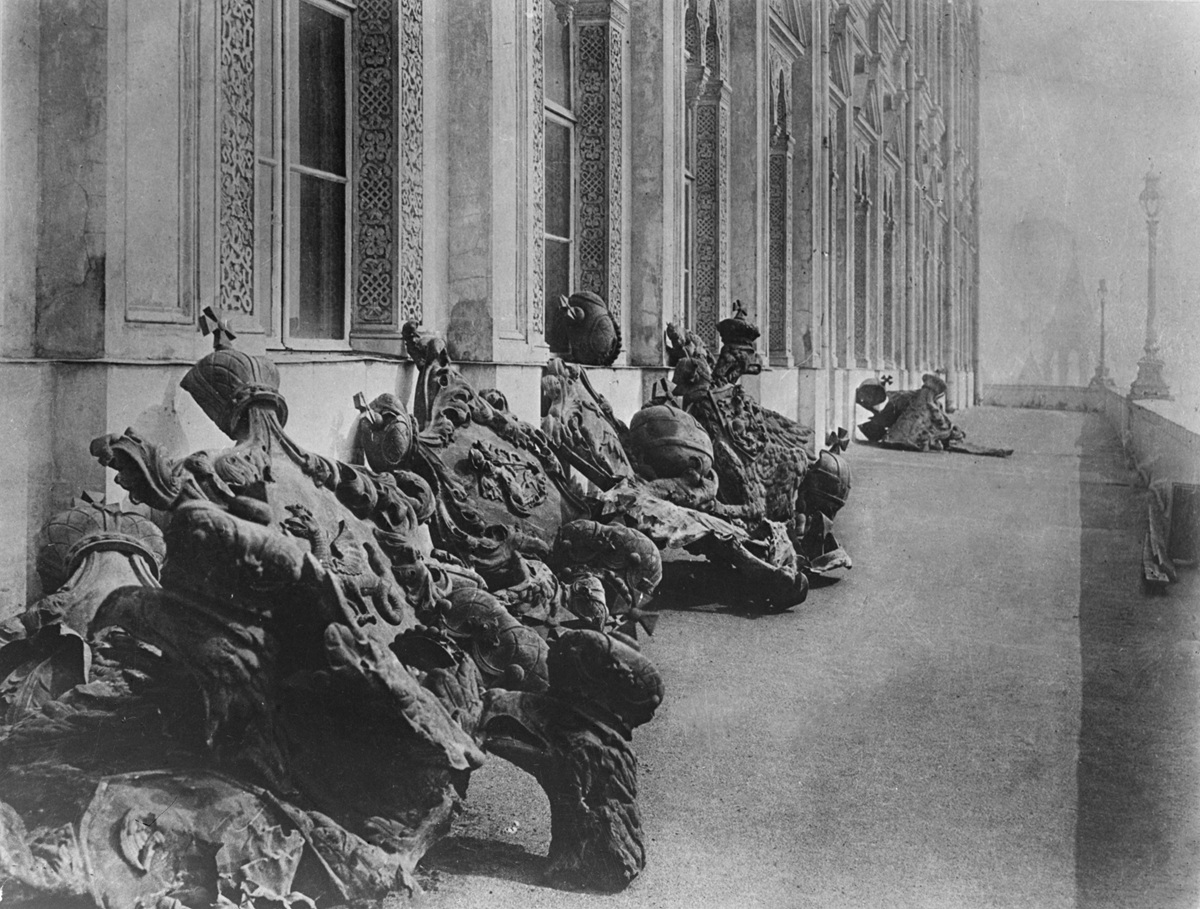

Царские гербы и регалии, снятые с фронтона Большого Кремлёвского дворца, 1917 год. Фото: Евгений Леонов / РИА Новости

Царские гербы и регалии, снятые с фронтона Большого Кремлёвского дворца, 1917 год. Фото: Евгений Леонов / РИА НовостиМожно поговорить о цене ленинской национальной политики, в результате которой украинцы и белорусы были признаны отдельными от русских нациями, а сами русские были вынуждены покинуть часть Туркестана и Горской республики, дабы восстановилась по-марксистски понятая «национальная справедливость».

Отдельно хотелось бы поговорить о демографической цене революции, ибо цифры – вещь, с которой сложно поспорить.

Общие военные потери за годы Гражданской войны составили примерно 2,5–3,3 млн человек1. Много людей погибло от сопряженных с войной голода и эпидемий. Цифра в 1 млн жертв2 голода к маю 1922 года является самой низкой в научной литературе, некоторые авторы приводят более крупные цифры. От эпидемий различных видов тифа, холеры, дизентерии, малярии и других болезней за 1918–1922 годы погибли около 9 млн жителей России3. Также нужно учесть миграцию: страну после победы большевиков суммарно покинуло свыше 2,9 млн человек4. При этом часть позднее вернулась, но всё равно за границей остались 1,85–2 млн бывших жителей Российской империи5. Всего же людские потери России с 1918-го по 1923 год демограф Сергей Адамец оценивает в 17,1 млн человек (без учета эмиграции и связанных с Первой мировой войной повышенных демографических потерь 1918 года). Однако есть момент, связанный с подсчётом жертв репрессий в указанный период, но на данный момент даже приблизительных данных по ним у историков нет.

Кулаков выселяют из деревни на Украине, 1929 год. Фото: Макс Альперт / РИА Новости

Кулаков выселяют из деревни на Украине, 1929 год. Фото: Макс Альперт / РИА НовостиНо если потери времён гражданской войны можно списать на обе стороны, то после поражения белых ответственность за демографические потери в результате социальных реформ логически должна быть возложена на советскую власть.

И тут мы подходим к оценке количества погибших от голода в результате изъятия излишков зерна в 1932–1933 годах. Австралийский историк Стивен Уиткрофт оценивает их в 4–5 млн6 человек. Российские демографы дают более высокую планку: от 7,2 до 10,8 млн человек7. Утверждающие о голоде в эпоху Российской империи должны учесть степень жесткости хлебозаготовительной кампании на фоне проводимой советским руководством индустриализации. Рукотворный фактор голода имел как минимум не меньшее, если не большее, значение, нежели засуха и снижение показателей урожайности.

Кроме того, не стоит забывать о голоде 1946–1947 годов, вызванном перекачкой средств из сельского хозяйства в промышленность и отменой хлебных карточек для 28 млн человек. По оценкам демографа Анатолия Вишневского, число прямых и косвенных жертв голода тех лет может достигать 1 млн8.

Также необходимо помнить о жертвах политических репрессий. Согласно данным историка Виктора Земскова, число осуждённых за контрреволюционные и другие особо опасные государственные преступления в 1921–1953 годах составило 4 060 306, из них к смерти были приговорены 799 455 человек9. Но важно учитывать и смертность в лагерях, тюрьмах и колониях. По подсчётам того же Вишневского, общее число умерших в советских исправительно-трудовых лагерях, исправительно-трудовых колониях и тюрьмах за 1930–1953 годы составляет 1,76 млн человек10. Также исследователь оценивает число убитых или доведённых до преждевременной смерти в местах заключения, во время депортаций и жизни в спецпоселениях с конца 1920-х по 1953 г. в 4–6 млн человек11.

Открытие мемориала «Сад памяти» на Бутовском полигоне, 2017 год. Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Открытие мемориала «Сад памяти» на Бутовском полигоне, 2017 год. Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»Разумеется, демографический потенциал русского народа был подкошен не только голодом и репрессиями. Свою чудовищную лепту внесли и Первая, и особенно Вторая мировые войны. Но весьма характерно признание, что «если бы России удалось избежать демографических катастроф первой половины ХХ века, то, при прочих равных условиях, к концу столетия её население могло быть почти на 113 млн человек больше, чем оно было в действительности»12.

Нет никаких сомнений, что проведённые большевиками в России радикальные социальные преобразования нанесли её народам чудовищный урон. При этом одним из наиболее пострадавших стоит считать русский народ, который оказался искусственно расколот на три республики (РСФСР, Украина и Белоруссия) и за счёт ресурсов которого осуществлялась модернизация азиатских окраин. Причём дотационный характер ущемлённой в институциональном плане России (не было своих партии, Академии наук, даже гимна) сохранялся на протяжении всей советской эпохи. Так, в 1970-х и 1980-х годах РСФСР могла оставлять себе не более 40% от собранного на её территории налога с оборота. Украина имела немного бóльший показатель, тогда как республики Прибалтики получали 45–50%, а республики Средней Азии – почти 100%. Капитальные вложения в экономику союзных республик были в 2–4 раза выше, чем в России13.

Правы те, кто говорят: история не знает сослагательного наклонения. Однако в целях исправления ошибок прошлого и недопущения их повторения в будущем неплохо задуматься об альтернативных вариантах развития русской истории.