В эти дни мы вспоминаем 120-летие первой революции в России, событий 1905 года. В этот день, 23 (10) ноября, была создана партия «Союза 17 октября» (октябристы). Те восторженные, полубезумные, опьянённые воздухом новых свобод люди (прекрасно выписанные на соответствующем полотне Ильёй Репиным), которые радовались октябрю 1905 года, цепляли на грудь красные банты и верили в великое будущее великой родины, ещё не знали, что впереди их руками будет совершён Февральский переворот, а он, в свою очередь, обрушит страну в тьму большевизма. Как переосмысливались эти события в прошедшие 120 лет и чему могут научить нас сегодняшних? Попробуем подступиться к этой огромной теме.

Долгое советское время революция 1905 года была настолько идеологически затёрта, что, признаться, мне в ранней юности совершенно был непонятен пафос поэмы Бориса Пастернака «1905 год», написанной через 20 лет после первой революции в России (то есть 100 лет назад).

14-летний Боря Пастернак наблюдал революционные события из мастерской отца, художника Леонида Пастернака, находившейся в Училище живописи и ваяния (будущем ВХУТЕМАСе), на Мясницкой улице в Москве. Он пишет как очевидец: «Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку».

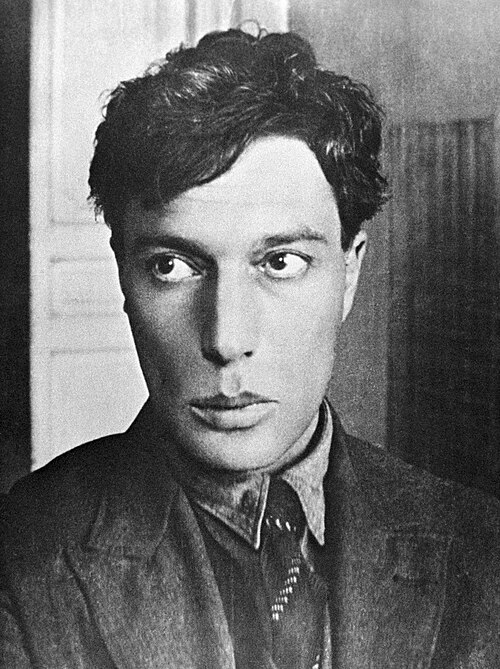

Борис Пастернак. Фото: общественное достояние

Борис Пастернак. Фото: общественное достояниеПоэма Пастернака была художественной попыткой обобщить революционную «неземную новизну»:

Ещё спутан и свеж первопуток,

Ещё чуток и жуток, как весть,

В неземной новизне этих суток.

Революция, вся ты, как есть.

Потом неземная новизна стёрлась. Каким-то образом Первая революция в восприятии большинства советских людей стала скучной, далёкой, абсолютно не имеющей отношения к их современной жизни, как будто речь шла о чём-то типа восстания Спартака в Древнем Риме.

Советский канон удивительным образом выхолащивал содержание, и всех этих мучеников за свободу, именами которых было названо что ни попадя, мы помним чисто топонимически: Бауман стал ассоциироваться со станцией метро, районом, вузом и даже десятками дачным кооперативов; лейтенант Шмидт помнится нам мостом, бульваром да ещё «сыновьями», которыми наделили мятежного севастопольского флотского офицера одесситы Ильф и Петров.

Я сейчас читаю две книги историка Геннадия Головкова: «Бунт по-русски: палачи и жертвы. Рандеву с революцией 1905–1907 гг.», вышедшую в 2005 году, и «Женское лицо русской революции» (2010 год издания). Почтенный старейший сотрудник библиотеки ИНИОН РАН скончался в 2019-м. И в его подробном и увлекательном рассказе о событиях тех лет чувствуется, как он радовался возможности избавиться от осточертевшей ему за советские годы своего формирования как учёного идеологии, разоблачить тех, кого в начале его научной деятельности было принято воспевать. Хотя книги очень хорошие, рекомендую!

В гораздо большей степени этой переоценкой советских ценностей, да ещё сомнительной с точки зрения фактической, грешит и нашумевший сериал Андрона Кончаловского «Хроники русской революции», который как раз с событий 1905 года начинается. Хаос, заговоры, случайные мелкие людишки, вынесенные историей на поверхность, причём говорящие с нарочитым акцентом: Горький окает, Троцкий разговаривает подчёркнуто по-местечковому, а у Ленина вообще голова как у гидроцефала.

Пожилой (88 лет!) режиссёр из семьи потомственной советской «аристократии» революции боится и не понимает: ведь нормально же жили, пока все эти Парвусы, Ленины и прочая публика не начали воду мутить! Поэтому если его папа, поэт Сергей Михалков, с восторгом писал о Ленине: «О как умел он говорить, Как верили ему! Какой простор он мог открыть И сердцу и уму!», то сын делает из Ленина карикатуру.

Кадр из сериала «Хроники русской революции». Фото: Телеканал «Россия 1»

Кадр из сериала «Хроники русской революции». Фото: Телеканал «Россия 1»Но к 2025 году вошло во взрослую жизнь поколение, воспитанное вне советской идеологической канвы. И пришла пора по-новому взглянуть на потрясающие события 120-летней давности и их забытых участников – от эсеров до Христианского братства борьбы. Студенты, курсистки, удивительная молодёжь, готовая взойти на эшафот… Откуда они все взялись? Неподъёмную задачу пересказывать зумерам реальную хронику русской революции оставим настоящим историкам. (Хозяйке на заметку: лучше читать разных авторов с разными взглядами и сопоставлять их рассказы.)

Напомним лишь пунктирно, что происходило в ноябре 1905 года.

«Царь испугался, издал манифест: мёртвым свобода! Живых под арест!» – эта строчка из стихотворения поэта-рабочего Павла Арского – первое, что уже 120 лет приходит в голову, когда мы говорим о «Высочайшем манифесте об усовершенствовании государственного порядка», который даровал россиянам гражданские свободы слова, совести (то есть вероисповедания), собраний и общественных институтов. Манифестом учреждался новый орган власти с законодательными правами – Государственная Дума.

Манифест вышел 17 октября, по новому стилю – 30 октября. Он сорвал клапан с того государственного котла, о котором говорил ещё предыдущий император Александр Третий со своим адъютантом Рихтером. В том легендарном разговоре адъютант Рихтер приводит примечательный образ: мол, представьте себе, государь, огромный котёл, внутри которого бурлят газы, вокруг него ходят люди с молотками и старательно заклёпывают дыры. Но однажды газы вырвут такой кусок, что заклепать-то будет нельзя... Тогда Александр Третий застонал, как от боли.

Александр III. Фото: общественное достоятние

Александр III. Фото: общественное достоятниеКлапан уже едва держался. Процесс запустили, как это часто бывает в истории, умелые руки интересантов и трагические обстоятельства случая. То, что в советской историографии назвали «Кровавое воскресенье» (9 января 1905 года), когда толпу рабочих с хоругвями расстреляли, целиком записали на счёт царя. Революционеры потом именно на этом строили свою пропаганду, называя Николая II Николаем Кровавым. А то, что толпой руководил священник-революционер Георгий Гапон, – это как бы само собой разумеется, это значения не имеет. Хотя, по словам Гапона, именно в этот день по случаю шествия планировалось убийство царя, но иерей-повстанец всю вину за этот план возложил на эсера Пинхаса Моисеевича Рутенберга.

7 октября (по новому стилю 20 октября) 1905 года началась Октябрьская всероссийская политическая стачка – первая всеобщая стачка в России. В ней приняли участие около 2 млн человек. 16–17 октября стачка достигла зенита: бастовали заводы, фабрики, железные дороги, государственный банк и сберегательные кассы, даже канцелярии Сената и Государственного совета, суды, адвокаты, гимназисты.

Собственно, эта стачка полностью дезорганизовала государственное управление и заставила премьер-министра графа С.Ю. Витте склонить Николая II выпустить Манифест 17 октября. Его не ожидали, он был встречен бурными эмоциями – от восторга до возмущения. Существует множество мемуаров об этом дне от разных людей: кто-то застал Манифест ребёнком – как Константин Паустовский, кто-то – как будущий депутат Государственной Думы Василий Шульгин – молодым офицером.

Без жертв не обошлось. В Петербурге погибли несколько человек. Между прочим, был ранен конными жандармами приват-доцент Петербургского университета историк Евгений Викторович Тарле. Во многих концах страны начались погромы, крестьяне запустили по помещичьим имениям «красного петуха», рабочие громили склады фабрикантов в городах.

Роль студентов в революции 1905 года была необычайно велика. Как и роль женщин, которые именно тогда вступили на путь эмансипации и уж освободились так освободились.

Октябрьский Манифест. Фото: общественное достояние

Октябрьский Манифест. Фото: общественное достояниеМаруся Спиридонова, Наташа Климова, Зинаида Коноплянникова – эти самоотверженные девушки-эсерки прямо с улиц восставших городов шагнули в легенду. Каждая из них достойна отдельного большого рассказа.

Про Наташу Климову и роман написан – это «Свидетель истории» Михаила Осоргина. Красавица, дочь рязанского помещика – члена Государственного совета – она ушла в революцию с головой, а потом сумела бежать из тюрьмы, пробраться в Париж. Удивительно, но дочь Натальи Климовой, переводчица Наталья Столярова, стала тем человеком, который переправлял за границу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына (такой эпилог своего романа Осоргин даже вообразить не мог).

Образ Маруси Спиридоновой не смог окарикатурить и Андрон Кончаловский. В его фильме она показана очень трагично и величественно. Хотя, конечно, до Аллы Демидовой, сыгравшей Марию Спиридонову в великолепном фильме про мятеж эсеров в 1918 году, актрисе далеко.

Вообще весь этот социальный накал начала XX века был сильно обусловлен уникальной демографической ситуацией. Никогда больше в истории России в ней не было столько молодёжи, причём молодёжи, впервые оторвавшейся от патриархальных корней. Это касалось русской молодёжи – из семей разночинцев, духовенства, дворянства, разбогатевших крестьян и купцов. А также еврейской молодёжи, тоже вырвавшейся из-под власти патриархального кагального порядка.

Рождаемость была ещё по принципу «сколько выживет». А выживало детей уже гораздо больше, чем, скажем, в начале XIX века – земская медицина добралась уже и до крестьян. Образовался огромный молодёжный «навес». Это были люди, которым нечего было терять и нестерпимо хотелось лучшей доли.

После отмены крепостного права, с отставанием от Европы лет на 50, началась стремительная индустриализация и урбанизация. Молодёжь хлынула в большие города и там стала топливом для революций. Идеи падали в головы, как в ту библейскую чисто выметенную горницу.

Отдельная история для большого исследования – попытка создания в 1905 году первой христианской партии, Христианского братства борьбы. Его основатели – Владимир Эрн, Валентин Свенцицкий, Павел Флоренский, Александр Ельчанинов – делали последовательные политические выводы из Халкидонского догмата: «Из действительной веры во Христа, вочеловечившегося и пришедшего во плоти, неизбежно вытекает обязанность каждого христианина принимать самое деятельное участие в общественной и политической жизни страны. В той самой области жизни, от которой с брезгливостью и ужасом отворачивалось историческое христианство, необходимо действенно и самоотверженно осуществлять вселенскую правду Богочеловечества, отдавая, если потребуется, жизнь „за други своя“».

Говоря о ноябрьских событиях 1905 года, надо ещё упомянуть Севастопольское восстание, славное ещё одним всем известным героем – тем самым лейтенантом Петром Шмидтом, взявшим командование мятежным крейсером «Очаков». Одной из идей лейтенанта Шмидта было отсоединить Крым от России и создать там утопическую республику социальной справедливости.

Из глубин русской души поднималось безутешное чёрное окаянство, закипал разрушительный русский бунт, революционеры готовили бомбы и писали статьи. Впереди была катастрофа.