В 1875 году не было важнее события в Париже, чем открытие на площади Пирамид памятника Жанне Д`Арк. Конечно, сейчас в это сложно поверить, но это был первый памятник национальной героине Франции. Вернее, самый первый памятник Орлеанской деве поставили ещё в начале XVI века в самом Орлеане. Это была скромная часовенка, разрушенная до основания через несколько десятилетий в ходе первой войны с гугенотами. После этого о Жанне никто уже и не вспоминал. Но в 70-е годы позапрошлого века вся Франция переживала позорное поражение в Прусской войне и потерю двух провинций – Эльзаса и Лотарингии. Униженное национальное самолюбие требовало новой идеологии и новых героев – исключительно своих. И французы вспомнили и о галльских вождях, противостоявших Риму, и о храбром рыцаре Роланде, и, конечно же, о Жанне. И весь Париж обсуждал памятник работы скульптора Эмануэля Фрэмье, который изобразил Орлеанскую деву в доспехах верхом на рослом скакуне – а ведь прежде конные статуи полагались только монархам.

Побывали на площади Пирамид и русские художники Василий Поленов и Виктор Васнецов, приехавшие в Париж на открытие ежегодной выставки «Салон Елисейских полей».

– А всё-таки жаль, что у нас нет таких народных заступников, – сокрушался Поленов. – Не князей или святых – от всех этих житий несёт трухой, а таких простых героев, которые могли бы объединить все сословия...

– Почему это нет?! – живо откликнулся Васнецов.

Он вытянул из папки для этюдов лист чистого картона и несколькими точными взмахами набросал эскиз будущей картины.

– Вот, смотри, народные герои – богатыри! Дарю вам идею, мой друг!

– Ого! И даже не один, а целых трое... Прямо как в романе мосье Дюма...

– Bien sûr! Я тоже про его мушкетёров подумал. Втроем как-то веселее воевать... N'est-ce pas?

Подарок Васнецова был со смыслом: Поленов уже тогда готовился к поступлению на военную службу – главным рисовальщиком при Генеральном штабе, так что кому, как не ему рисовать русских богатырей на радость начальству? Но Поленов отказался от эскиза:

– Преподнесёте, когда исполните картину.

Ждать ему пришлось очень долго.

Первый набросок картины «Богатыри». Фото: общественное достояние

Первый набросок картины «Богатыри». Фото: общественное достояние* * *

Это полотно стало для Васнецова трудом всей жизни. С первого эскиза и до последнего мазка прошло 27 лет, хотя большую часть этого времени Васнецов и не вспоминал о «Богатырях».

К богатырской теме Васнецов вернулся только летом 1880 года, когда готовил новые картины на русскую историческую тематику для Восьмой выставки передвижников, окончившейся скандальным выходом художника из рядов Товарищества.

Именно тогда Васнецов и заказал огромный холст – три на четыре с половиной метра, чтобы изобразить богатырей в натуральную величину.

Васнецов писал своему учителю Павлу Чистякову: «Картина моя “Богатыри Добрыня, Илья и Алёшка Попович на богатырском выезде” примечают в поле, нет ли где ворога, не обижают ли где кого? Фигуры почти в натуру – удачнее других мне кажется Илья... Исполнять такую картину, – ох, дело не лёгкое! Хотелось бы делать дело добросовестно, а удастся ли?»

Уже через год Васнецов вновь написал Чистякову о «Богатырях»: «Хорошо бы поставить мою теперешнюю картину, да не окончена – торопиться не стану».

А тут ещё осенью 1882 года подоспел заказ от графа Уварова написать панно «Каменный век» для фриза одного из залов создаваемого Исторического музея, что отняло много сил и времени у художника, и поэтому «Богатырей» пришлось отложить – ещё на несколько лет.

Огромный холст переезжал вместе с художником и его семьёй с квартиры на квартиру; из Москвы в Киев и обратно; летом – за город.

Сын Васнецова Алексей вспоминал:

– «Богатыри» – это для нас была… не картина, а что-то необходимое в жизни – постоянная обстановка жизни, как стены, потолки, обед, чай...

* * *

Вновь к своему замыслу художник вернулся в Киеве – когда работал над росписью Владимирского собора.

– Я работал над «Богатырями», может быть, не всегда с должной напряжённостью, но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука! – признавался живописец.

Это неосуществлённое полотно стало для Васнецова, как он сам говорил, «долгом, обязательством перед народом, который меня вырастил, воспитал, вооружил умением».

Но к долгу перед народом примешались и обстоятельства личного характера.

Дело в том, что для эскизов Алёши Поповича художнику позировал Дрюша, то есть Андрей Саввич Мамонтов, второй из сыновей его покровителя и мецената Саввы Ивановича. Между тем родители вовсе не планировали, что наследник империи Мамонтовых станет художником. Они прочили ему карьеру финансиста или государственного деятеля. Однако в кругу, сложившемся в усадьбе Абрамцево, трудно было избежать влияния самых одарённых художников России.

Портрет А.С. Мамонтова, художник Александр Киселёв. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет А.С. Мамонтова, художник Александр Киселёв. Фото: Государственная Третьяковская галереяВ итоге, не закончив гимназического курса, Андрей Мамонтов решил стать архитектором и поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился он, судя по всему, неплохо и был не раз награждён за успехи и прилежание.

В 1890 году Васнецов, получивший заказ росписи Владимирского собора в Киеве, привлёк Андрея Мамонтова, ещё не окончившего полный курс училища, к работе. Привлёк по просьбе его матери – Елизаветы Григорьевны Мамонтовой.

Сохранилось письмо Васнецова к супруге железнодорожного магната: «Приезд Дрюши (Андрея Мамонтова. – Авт.) в Киев меня несколько устыдил – я давно уже получил от Вас письмо и до сих пор не имею ответа... Буду рад помочь Дрюше всем, чем могу и что от меня зависит. С Дрюшей мы были уже в соборе, и, кроме того, я ему показывал дома свои эскизы, по-видимому, он очень заинтересовался...»

Васнецов поручил Мамонтову работу над орнаментами – и результат превосходит его ожидания. Елизавета Григорьевна Мамонтова, посетив позже Киев, писала: «Мне было очень отрадно видеть Дрюшину работу на стенах собора и видеть, что она в полной гармонии с окружающим».

Но этой работе было суждено стать для Андрея Мамонтова последней – работая в полусыром ещё здании только что выстроенного храма, он серьёзно простудился. Дело кончилось отёком лёгких, и врачами не удалось его спасти: Андрей Мамонтов ушёл из жизни в возрасте 21 года.

Он был похоронен в Абрамцеве, и над могилой Дрюши – первой на семейном кладбище в имении Мамонтовых – Васнецов выстроил маленькую церковку.

Тогда же Васнецов поклялся, что закончит полотно, для которого позировал Андрей.

* * *

В 1891 году Васнецова с семьёй переезжает в Яшкин дом – на дачу возле любимого Абрамцева под Москвой.

Для работы над «Богатырями» он перестроил старый амбар в просторную – с верхним светом – мастерскую.

«Помню, – писал Всеволод Мамонтов, младший сын Саввы Ивановича, – как по утрам к Яшкиному дому поочерёдно водили то рабочего тяжёлого жеребца, то верховую лошадь отца, “Лиса”, с которых Васнецов писал коней для своих богатырей...»

Николай Прахов в своих воспоминаниях о художнике писал: «Требовательный к себе, он несколько раз переделывал те места, которые почему-то не удовлетворяли его в работе: искал подходящих к типам богатырей таких же мощных коней, как седоки... Из трёх богатырей больше всего работал Васнецов над Добрыней Никитичем, особенно над его головой; лицо его является собирательным типом Васнецовых – отца, дяди и, отчасти, самого автора этой картины».

Но затем работа над картиной вновь отошла на второй план из-за строительства собственной мастерской. В одном из писем к П.М. Третьякову ещё из Киева он «обмолвился»: «У меня, Павел Михайлович, есть давняя мечта: устроить себе мастерскую в Москве... Вы сами знаете, как художнику необходима мастерская!».

Впрочем, мысль о создании собственной мастерской, по признанию Васнецова, зародилась у него очень давно – чуть ли не с первых месяцев обоснования в Москве на Остоженке.

– Но не было для постройки денег, и не у кого было их занять! – говорил художник. – А местечко для мастерской я присмотрел давно, возвращаясь как-то от Мамонтовых.

Приобретение Третьяковым эскизов росписей Владимирского собора дало возможность художнику осуществить эту мечту. Васнецов купил участок земли на месте близ Мещанских улиц, называвшееся Проектировочным переулком. Здесь Васнецов начал строить небольшой дом с вместительной мастерской, напоминавшей сказочную избушку на курьих ножках.

Дом-музей В.Васнецова. Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»

Дом-музей В.Васнецова. Фото: Иванко Игорь/Агентство «Москва»В то время художник, по его признанию, надолго забыл про искусство: он был архитектором, подрядчиком, строителем, только не живописцем.

– Гвозди и олифа меня интересовали в это время больше, чем вопросы искусства, – говорил он.

Описание дома, в который художник, не дождавшись завершения работ, переехал с семьёй летом 1894 года, оставил Фёдор Иванович Шаляпин: «Замечателен был у Виктора Васнецова дом, самим им выстроенный на одной из Мещанских улиц Москвы. Нечто среднее между современной крестьянской избой и древним княжеским теремом. Не из камней сложен – дом был срублен из дерева. Внутри не было ни мягких кресел, ни кушеток. Вдоль стен сурово стояли дубовые простые скамьи, в середине стоял дубовый, крепко сложенный простой стол без скатерти, а кое-где расставлены были коренастые табуреты. Освещалась квартира скудно, так как окна были небольшие, но зато наверху, в мастерской, к которой вела узенькая деревянная лестница, было много солнца и света».

Одной из первых была перевезена в новую мастерскую картина «Богатыри».

– Это был один из счастливейших дней моей жизни, – позже вспоминал Васнецов, – когда я увидел стоящих на подставке в моей просторной, с правильным освещением, мастерской милых моих “Богатырей”. Теперь они могли уже не скитаться по чужим углам, не нужно было выкраивать для них подходящее место в комнатах. Мои “Богатыри” стояли, как им нужно стоять, были у себя дома, и я мог подходить к ним и с любого расстояния рассматривать их величавую посадку».

* * *

В 1896 году о незаконченной картине Васнецову напомнил Иван Шишкин, попросивший Васнецова дописать «Богатырей» к 25-й – юбилейной! – выставке Товарищества передвижников.

«Следующая выставка будет 25-я, и её называют Юбилейной, – писал художник. – Виктор Михайлович! Дайте-ка на неё Ваших “Богатырей”, ведь они у Вас, сколько я помню, почти окончены, или другое что – нужны Вы, Ваше участие, нужно, чтобы видели все, что связь между Товариществом и Вами не порвана, а перерыв был только временный – извините и простите за смелость. Право, это нужно, необходимо для общего для всех нас дела – больше не могу ничего сказать и не умею, а только остаётся искреннее желание, чтобы Вы, многоуважаемый Виктор Михайлович, приняли эту мысль и не отвергли бы её...»

Но к открытию выставки Васнецов не успел, передав в Товарищество только своего «Грозного», который произвёл на всех впечатление разорвавшейся бомбы.

Михаил Нестеров писал: «Конечно, центром юбилейной выставки будет “Грозный” Виктора Михайловича Васнецова. У него был уже и Третьяков, сказал ему, что от впечатления Грозного он не может отделаться, что-де с ним редко бывает. Лучшего “Грозного” у нас не было. Антокольского кажется бледен. У Репина не Грозный, а обезьяна. Шварц тоже лишь в намёке даёт то, что Васнецов во всю силу своего огромного таланта...»

Картина «Царь Иван Васильевич Грозный». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Царь Иван Васильевич Грозный». Фото: Государственная Третьяковская галереяВозможно, Виктор Михайлович дорабатывал бы картину и дальше, но тут в творческий процесс вмешался Павел Третьяков, предложивший художнику 16 тысяч за готовую картину.

Заметим, эти 16 тысяч Третьяков заплатил в дополнение к тем 15 тысячам, которые он отдал художнику за «Грозного». Таким образом, за две картины Васнецов заработал более 30 тысяч рублей – почти столько же, сколько он получил за 10 лет изнурительной работы над фресками Владимирского собора.

* * *

Широкой публике готовые «Богатыри» были представлены уже в следующем – 1898 году. И представлены весьма новаторским образом: репродукция ещё никем не виденной картины была опубликована в первом номере нового журнала «Мир искусства». Это был новый издательский проект Мамонтова. Политикой нового журнала – в противовес «передвижникам» – стало развитие нового национального русского искусства, которое позже назовут «русским модерном».

Поэтому первый номер нового журнала был практически полностью посвящён творчеству Васнецова, который приобрёл в те годы статус «русского Рафаэля» и пророка русского национального искусства.

Публика и критики увидели «Богатырей» только в конце 1898 года. Дело в том, что в связи с прибытием полотна Третьяков решил устроить перевеску картин в галерее.

Поленов по этому поводу писал Третьякову: «Не знаю, правильно или нет, но я себе представил произведения Васнецова, собранные в большом зале, где была иностранная школа; посредине “Богатыри”; на боковых стенах с одной стороны – эпосы и сказки, с другой – религиозные сюжеты, а внизу в виде пояса – рисунки и акварели...»

По совету Поленова Третьяков отдал произведениям Васнецова целиком в зал № 11, где тогда находилась коллекция иностранных художников его брата Сергея Третьякова.

Вскоре картина отправилась и на гастроли в столицу – на первую персональную выставку работ Васнецова, устроенную в залах Императорской Академии художеств.

Критик Р. Изгой в петербургской прессе писал:

«В противоположном конце зала, где стихают все громкие речи, стоят “Богатыри” – богатырский выезд Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича. Мимоходом мне уже приходилось передавать впечатление этой грандиозной картины в первом письме; теперь же прибавлю, что чем больше смотришь на неё – тем яснее представляется, насколько эта вещь цельна, продумана и полна убеждения. Так истолковать основные характерные черты трёх исконных богатырей святорусских может только человек, действительно продумавший, перечувствовавший родной эпос, – человек, истинно понявший родную старину. Какую бы деталь картины вы не взяли – всё полно глубокого значения, всё именно так, как должно быть: смотрите ли вы на лица богатырей, на их коней, на характерное вооружение, которое у Добрыни и Ильи рукопашное, а у лукавого и самохвального Алёши имеющее в виду расстояние от врага – лук. Позади богатырей лесистая ложбина, в стороне маячат древние могилы. Серые тучи клубятся по небу. Всё могуче, величаво спокойно; есть в этой картине нечто стихийное, оно-то и заставляет зрителей жаться к стенке и говорить шепотком...»

* * *

Чтобы понять значение «Богатырей» для русской культуры, нужно просто перечитать поэму «Руслан и Людмила» Александра Пушкина, сделавшего для изучения и раскрытия русского фольклора больше многих учёных и академиков. Именно во вступлении к «Руслану и Людмиле» изображено типичное в то время понимание русского эпоса и дохристианского языческого космоса.

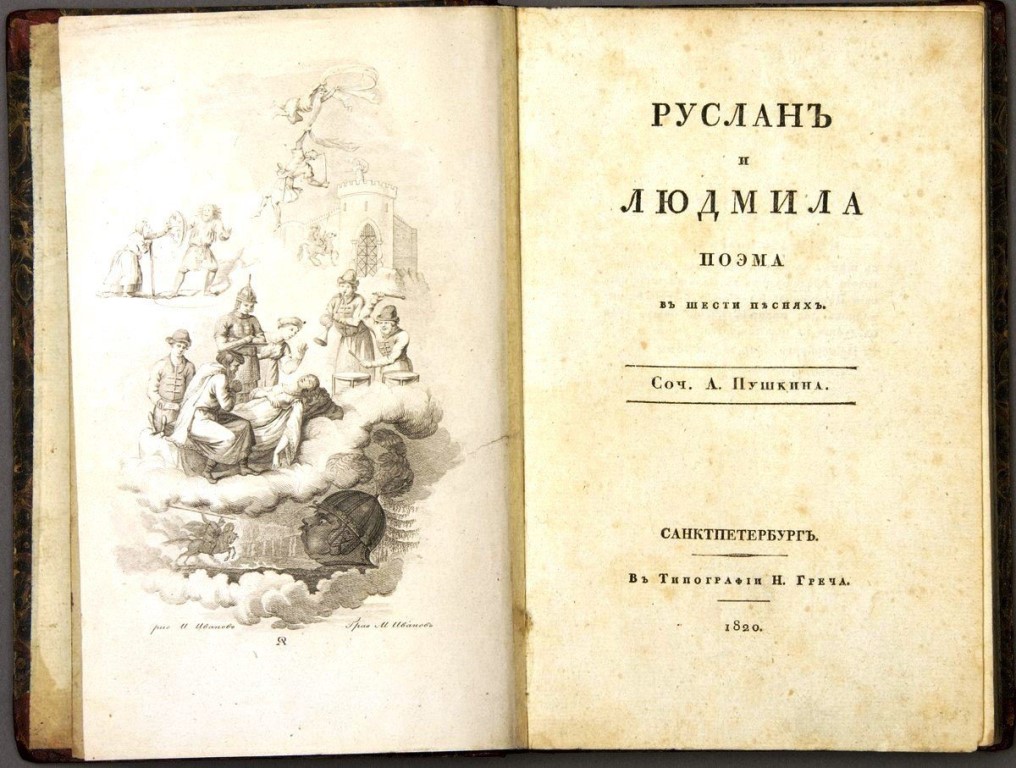

Титульный лист первого издания, 1820 год. Фото: Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАН

Титульный лист первого издания, 1820 год. Фото: Институт русской литературы (Пушкинского Дома) РАНКстати, Руслан – это былинный богатырь Еруслан Лазоревич, состоявший на службе киевского князя Владимира Красно Солнышко, своего рода предшественник Добрыни и Ильи Муромца.

Итак, вспоминаем:

«У Лукоморья дуб зелёный,

Златая цепь на дубе том...».

Давайте задумаемся на минуточку. Лукоморье – это изгиб берега моря. Но какое море было в мифологии древних славян – жителей бескрайних и непроходимых лесов? Есть, конечно, поморы, но какие такие дубы растут на солнечном побережье Белого моря?!

Между тем этот термин – «лукоморье» – Пушкин взял из «Слова о полку Игореве», где упоминается о луке моря как о некоем пределе земель русских:

«А Кобяка неверного из луки моря,

От железных великих полков половецких

Вырвал, как вихорь!».

Афанасьев в своём труде «Древо жизни» писал, что лукоморьем в мифологии славян именовалась граница миров, где растёт мифическое Мировое древо – дуб зелёный, упирающийся корнями в преисподнюю и связывающий между собой Землю и девять небес.

Образ же говорящего кота как стража Мирового дерева – эдакого русского сфинкса – Пушкин взял из сказки «Чудесные дети», записанной поэтом со слов своей няни Арины Родионовны: «Что за чудо, – говорит мачеха, – вот это чудо: у моря-лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идёт – сказки рассказывает, вниз идёт – песни поет».

Из этой же сказки поэт взял и эпизод с морскими богатырями:

«И тридцать витязей прекрасных

Чредой из вод выходят ясных,

И с ними дядька их морской...»

Сам сюжет «Чудесных детей» заимствован из арабских сказок – вернее, из французского издания «Тысячи и одной ночи», его перевёл и издал в самом начале XVIII столетия французский дипломат Антуан Галлон, работавший секретарём посольства при дворе Мехмета IV в Стамбуле. Вышедшая книга вызвала фурор по всей Европе и породила тысячи подражаний – в том числе была переделана и «История о двух сёстрах, которые завидовали младшей», повествующая о том, как завистливые сёстры в гареме оклеветали любимую жену халифа, родившую чудесных младенцев, и халиф в гневе приказал солдатам выбросить в море младенцев. Но дети, разумеется, не умерли, а стали воспитанниками царя морского. (Кстати, Пушкин на основе этого же сюжета написал и «Сказку о царе Салтане».)

Далее читаем у Пушкина:

«Там королевич мимоходом

Пленяет грозного царя...».

Сейчас эти строки никому и ничего не говорят, а вот современник Пушкина мигом бы догадался, что речь идёт о Бове – королевиче, любимом среди всех школяров и гимназистов герое лубочных сказок. Между тем имя этого предшественника Супермена не просто Бова – это рыцарь Бово д’Антон, он же Boeve de Haumtone – герой английского рыцарского романа, впервые изданного в начале XIV века на основе древней германской поэмы о Беовульфе – странствующем герое, в одиночку сражающемся с драконами, гигантами и другими мифическими существами.

А вот пушкинская мизансцена «колдун несёт богатыря» связана как с самой с поэмой «Руслан и Людмила», так и с народной сказкой «Три подземных царства» из сборника Афанасьева, которая повествует о похищении русским богатырём Ивашкой трёх невест из трёх подземных царств (эту же сказку использовал и сам Виктор Васнецов для своей картины «Три царевны подземного царства»). Из подземного царства мёртвых Ивашку с царевнами в мир живых и выносит колдун – «старичок с ноготок, борода с локоток, усы по земле тащатся, крылья на версту лежат».

«Бой Черномора с Русланом», литография П. П. Щеглова. Фото:общественное достояние

«Бой Черномора с Русланом», литография П. П. Щеглова. Фото:общественное достояниеДалее идёт снова цитата из русской сказки «Царевич и серый волк», записанной юным Пушкиным со слов няни:

«В темнице там царевна тужит,

А бурый волк ей верно служит...».

А далее идут уже всем знакомые персонажи:

«Там ступа с Бабою Ягой

Идёт, бредёт сама собой,

Там царь Кащей над златом чахнет;

Там русский дух… там Русью пахнет!»

Итак, вот вам весь русский эпос – бабкины сказки и пересказы арабских и германских легенд. И ни одного упоминания о настоящих богатырях из русских былин – основы основ русского фольклора.

* * *

Разумеется, Пушкин знал имена Ильи Муромца и Добрыни Никитича. Но в том-то и дело, что имена этих богатырей ровным счётом ничего не говорили 99,9 % образованных русских читателей. Впрочем, и сегодня большинство русских не знает таких русских богатырей, как Михайло Потык и Чурила Пленкович, Иван Годинович и Соловей Будимирович, Еруслан Лазоревич и дворянин Заолешанин, Дунай и Вольга, чьи имена знакомы только специалистам-историкам и этнографам. А ведь когда-то эти богатыри были любимыми персонажами былин из сборников Кирши Данилова и Александра Афансьева.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного.

Настоящие русские былины ничуть не похожи на рыцарские романы и детские сказки – нет, это мрачные и местами очень жестокие сказания. К примеру, в «Сборнике» Кирши Данилова самым популярным сюжетом является сказание о бое между Добрыней и Алёшей Поповичем: эта коллизия словно списана из гомеровской «Одиссеи». Итак, Добрыня по приказу князя отправляется на войну и пропадает на долгие годы. В это время его названный брат богатырь Алёша сватается к его жене Настасье. Вернувшийся Добрыня, переодевшись в простого странника, попадает на свадьбу своей жены и избивает женихов. Всего известно более 300 вариантов этой былины, причём в одних вариантах Добрыне помогает Илья Муромец, в других – сам Алёша Попович помогает Добрыне избить богатырей из дружины богатыря Дуная или Соловья Будимировича. Не менее популярны сюжеты и о похищениях невест – о том, как витязи на спор похищали невест из самых тщательно охраняемых теремов, показывая тем самым свою удаль молодецкую.

Да и чтение этих самих былин – удовольствие весьма трудное и специфическое, совершенно недоступное неподготовленному читателю, не желающему продираться сквозь древние поэтические «навороты».

Наверное, эти песни лучше всего не читать, а воспринимать на слух – причём в старой русской избе с прокопчённым потолком.

Только представьте себе: бесконечная череда долгих зимних ночей, на улице – стылый мрак и лютый мороз, продирающий до костей всякого, кто рискнёт высунуть нос за дверь. Но зачем куда-то ходить – от печи, где уютно потрескивают угольки, и от огонька лучины, еле-еле разгоняющего мрак по углам избы, где так тепло и покойно? Только вот сонное оцепенение от долгого ничегонеделания, кажется, не способно разогнать уже ничего не свете.

Но вот седой дед берёт с полатей старые гусли, осторожно трогает крючковатыми пальцами струны – не порвать бы, цены ведь струнам-то нет! – и начинает тихо-тихо петь:

«Да й спородила Добрыню родна матушка,

Да возростила до полного до возраста.

Стал молодцом Добрынюшко Микитинец,

На добром коне в чисто поле поезживать...».

И нет больше никаких опостылевших бревенчатых стен чёрной избы, а перед глазами словно разворачиваются видения дивных и нездешних мест – бескрайних степей, прокалённых жарким солнцем, где коварных врагов поджидают отряды непобедимых витязей в стальных кольчугах...

Так что совершенно не случайно, что именно на Русском Севере и сохранилась память о русских богатырях. К огромному разочарованию нынешних украинских националистов, силящихся доказать, что именно нынешний Киев и является единственным наследником того самого древнего русского Киева – дотла сожжённого и заброшенного на века после монгольского нашествия, но все былины «киевского цикла» были записаны именно на Русском Севере – в Архангельской и Олонецкой губерниях, на берегах Онежского озера и Белого моря, где потомки беженцев с юга бережно хранили память о сгинувшей в огнях пожаров древней Руси, о великом князе Владимире и его непобедимых воинах-богатырях. А вот в тех губерниях Российской империи, что позже станут Украиной, учёные-этнографы записывали песни-думы о гайдамаках – совершенно незаслуженно ныне позабытых борцах с турецкой неволей.

* * *

Нельзя не сказать, чтобы российские поэты и художники не пытались бы использовать фольклорное наследие русского народа и «осовременить» богатырей.

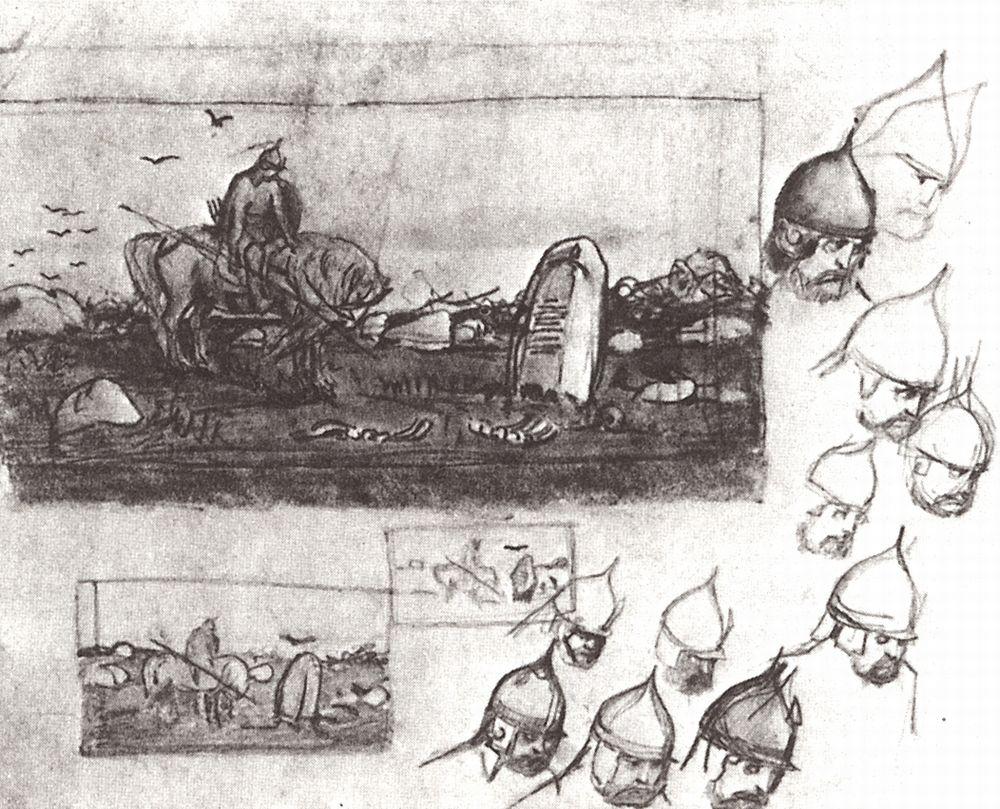

Черновые наброски к картине «Витязь на распутье». Фото: общественное достояние

Черновые наброски к картине «Витязь на распутье». Фото: общественное достояниеЕщё задолго до Пушкина о русском эпосе задумался историк Николай Карамзин, написавший в 1794 году поэму «Илья Муромец», в которой русский витязь представлен как юный герой рыцарского романа:

«Он подобен мирту нежному:

Тонок, прям и величав собой.

Взор его быстрей орлиного

и светлее ясна месяца.

Кто сей рыцарь? – Илья Муромец».

Как и положено герою чувственного романа, благородный и сентиментальный богатырь часто и слёзно молится, а между молитвами предаётся благостным размышлениям о философии:

«Витязь Геснера не читывал;

Но, имея сердце нежное,

Любовался красотою дня;

Тихим шагом ехал по лугу

И в душе своей чувствительной

Жертву утреннюю, чистую,

Приносил Царю небесному...»

Сюжет поэмы – женитьба богатыря на богатырь-деве, наделённой такими же чертами, что и Илья.

К образу чувственных богатырей обратился и литератор Василий Левшин – советник статс-секретаря самого императора Александра I, который издал сборник рыцарских волшебно-приключенческих повестей «Русские сказки» о похождениях богатырей Чурилы Пленковича, Добрыни Никитича и Алёши Поповича.

Чуриле и Алёше посвятил свои поэмы и Николай Радищев, поэт и переводчик, сын автора «Путешествия из Петербурга в Москву».

Колорит «национального фольклора» использовали и Гавриил Державин, написавший «театральное представление с музыкой “Добрыня”», и Василий Жуковский, написавший либретто к комической опере «Богатырь Алёша Попович, или Страшные развалины».

Но для того, чтобы проложить мостик из мира древних былин к современной культуре, требовались не стихи и не песни, а самое мощное визуальное орудие – живопись, которая в позапрошлом веке по силе воздействия заменяла разом кинематограф с телевидением.

* * *

«Интуитивный» выбор Васнецова трёх главных русских богатырей был вовсе не случаен.

Во-первых, из всего сонма древних героев именно Добрыня и Алёша Попович являются самыми популярными. Сегодня этнографам известно более 90 сюжетов с участием этих богатырей: они то братались между собой, объединяясь против общего врага, то враждовали. Причём их младший названный брат – «крестьянский сын» Илья Муромец – часто выступал в роли миротворца между конфликтующими братьями. И на каждый из этих сюжетов русские песнопевцы написали до сотни вариантов былин.

Во-вторых, каждый из этих богатырей имел реального прототипа. Так, во времена Васнецова исследователи отождествили Добрыню с летописным воеводой Добрыней – дядей великого князя Владимира, крестителя Руси. Добрыню Васнецов писал с Василия Поленова, однако придал персонажу черты отца, дяди и свои собственные.

В. Д. Поленов, художник И. Репин. Фото: Государственная Третьяковская галерея

В. Д. Поленов, художник И. Репин. Фото: Государственная Третьяковская галереяПрототипом Алёши Поповича был киевский «храбр» (именно так называли богатырей на Руси до монгольского нашествия) Александр Попович, который служил князю Владимиру в начале XI века, то есть уже на закате жизни равноапостольного князя. В частности, в летописи упоминаются события походов храбров против печенегов: «Александр Попович и Ян Усмошвец, убивший Печенежскаго багатыря, избиша множество Печенег, и князя их Родмана и с тремя сыны его в Киевъ к Володимеру приведоша».

Другой подвиг датирован 1004 годом и связан с походом печенегов на Белгород – древнерусский город близ Киева на реке Ирпени: «Володимер же послало на них Александра Поповича и Яна Усмошвеца с многими силами. Печенези же слышавше, побегоша в поле...»

Впрочем, в Новгородской летописи есть упоминание и о другом храбре по имени Александр Попович – это ростовский боярин Александр Попович, служивший в начале XIII века князю Константину Всеволодовичу. Во время конфликта последнего со своим братом Юрием храбр Александр отличился в битвах при реке Ишне и под Угодичами (это село в Ростовском районе Ярославской области России), за что был пожалован князем особым знаком отличия – золотой гривной – украшением, которое с древних времён славянские воины носили на шее. Погиб же Александр Попович в битве с татаро-монголами на реке Калке в 1223 году.

Могилу «крестьянского сына» Ильи Муромца и сегодня видят паломники в Киево-Печёрской лавре: согласно былинам, Илья в конце жизни ушёл в монастырь и позже был канонизирован в лике святых. Преподобный Илия Муромец Печёрский имел также прозвище Чоботок, то есть «сапожок», так как он отбился от врагов одним сапогом.

У Васнецова он получился настоящим крестьянином: художнику в ходе работы позировали два натурщика – крестьянин и извозчик.

* * *

Васнецову удалось не просто проложить мостик в русский фольклор, но, по сути, воссоздать его заново: его «Богатыри» сами стали источником устного народного творчества.

Посмотрите на троицу богатырей: у каждого есть свой характер, своё амплуа.

Добрыня несомненно рыцарь, аристократ и джентльмен, эдакий Атос. Благородная посадка, гордый взор, парчовые одежды, дорогая броня. На Добрыне поверх кольчуги «дощатая бронь» XIII–XIV века из стальных пластин-дощечек. На голове – «греческий колпак». Тот, что на картине, скопирован с экспоната Оружейной палаты Московского кремля. Именно такие золочёные доспехи были формой «гвардии этериотов» – варяжских наёмников, служивших личными телохранителями византийских императоров. Никому императоры не доверяли так, как варягам – грозным «храбрам» Севера, превыше всего ценившим не золото, но воинскую честь. На груди Добрыни – золотой крест-энколпион, в котором хранили драгоценные мощи святых, как намёк на роль Добрыни и его племянника Владимира в войне христианства с язычеством. И, конечно, оружие Добрыни – варяжский меч – гордое оружие княжича и аристократа.

Илья Муромец рядом с ним – как могучий Портос. На нём самая простая кольчуга и обычный «шишак» – самый распространённый шлем на Руси. Именно так одевались простые дружинники в княжеском войске, а вот крестьянские дети из ополчения, полагаю, не имели и такой защиты. Среди богатырей Илья – центр обороны. И вооружён не мечом, как профессиональный воин Добрыня, а тяжёлой булавой, выигрывающей в эффективности за счёт мощности удара, крушащей любые щиты и доспехи.

Сразу видно, что такой воин не тратит лишних слов – разве что брови нахмурит.

Зато молодой Алёша Попович – вылитый дамский угодник Арамис, который тоже был своего рода поповичем. На нём «юшман» – кольчато-пластинчатый доспех XV–XVI веков, заимствованный русскими оружейниками из Персии. Вооружён он луком – оружием, требовавшим хорошей профессиональной подготовки. К седлу приторочены гусли – прозрачный намёк на склонность Алёши к развлечениям и изящным искусствам. Вот и на картине Алёша, не желающий целиком отдаться ратному делу, явно занят своими мыслями. Взгляд – отсутствующий, поза – расслабленная, на устах – блуждающая улыбка. То ли новую песню слагает, то ли вспоминает весёлую купеческую дочь, что встретил на днях на торжище в Киеве.

Троица этих героев, органично дополняя друг друга, образует равностороннюю и устойчивую пирамиду – своего рода генератор и основу любого литературного сюжета.

Поэтому Васнецов сумел не просто породить интерес к русскому фольклору – его «богатыри» сами стали источником для нового фольклора.

Илья, Добрыня и Алёша из малопонятных героев непонятных древних сказаний моментально стали своими – родными. Их полюбили, про них стали писать книги, снимать кино.

* * *

P.S. «Богатыри» стали пиком в творчестве Васнецова. После окончания этого полотна художник снова погружается в церковную живопись. Он делает ряд композиций для храма Воскресения на Крови в Санкт-Петербурге, пишет изумительную композицию «Богоматерь» для храма в Дармштадте, делает иконостас и большие фрески для Свято-Георгиевского храма в селе Гусь-Хрустальный в имении Нечаева-Мальцева.

В.М.Васнецов у картины «Богатыри», 1898. Фото: Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи

В.М.Васнецов у картины «Богатыри», 1898. Фото: Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереиК фольклорной живописи Васнецов вернулся незадолго до начала Первой мировой войны, задумав большой цикл из десяти картин на сказочные темы. Первая картина – «Баян» – имела широкий успех, «Бой Ивана Царевича со змием» побывала на выставке в Америке, но последующие работы – «Спящее царство», «Баба-яга», «Царевна-лягушка», «Кащей бессмертный», «Царевна Несмеяна» – были не замечены зрителями, что неудивительно: новые власти объявили войну всему русскому и самой памяти об исторической России.

Какие богатыри?! Какие царевичи?! На свалку истории этот мусор! Вымести поганой метлой!

Но Васнецов, как многие иные художники, не пошёл на поклон безбожной власти. Он заперся на своей даче, как на богатырской заставе, и продолжал упорно работать, будучи уверенным, что рано или поздно Россия восстанет из пепла.

За писанием «Сивки-бурки» – последней картины из цикла – его и настигла смерть 23 июля 1926 года.

Похоронен Виктор Михайлович был первоначально на Лазаревском кладбище, затем, когда оно было закрыто, прах его был перенесён на иноверческое кладбище на Введенских горах, где, кроме него, похоронены также жена его Александра Владимировна и брат-художник Аполлинарий Михайлович.