– В книге представлены истории 140 человек, рассказывающие о периоде с 1920-го по 1929 год. Почему вы решили рассказать именно об этом времени и как отбирали героев?

А. Кобеляцкий: Незаметно для всех нас прошли 100 лет с одного из самых драматичных периодов нашей истории. Те годы оказались невероятно насыщены событиями, эмоциями и идеями. Судите сами: в стране сменился общественный строй, она пережила Первую мировую и Гражданскую войны, тиф, голод, разруху. Потери населения были огромны, экономика и транспорт развалены. Люди буквально выживали, применяли разнообразные стратегии борьбы с многочисленными бедами и трудностями. Их сознание, привычки, уклад жизни балансировали между прошлым и настоящим. Везде присутствовало невероятное напряжение сил – духовных и физических. Зато впереди манила провозглашённая властями благая цель – общество свободы и равенства. Как выяснилось позднее, это была утопия.

Отбор героев был, с одной стороны, авторски субьективным, с другой – продиктован рядом критериев. Они должны были участвовать в каких-то важных событиях или же мастерски описывать происходящее в дневниковых записях. Написанные по прошествии времени мемуары мы старались подтвердить документально. Наконец, все рассказы современников должны были иметь временную привязку. В мемуарах такое не часто встречается: рассказчик просто ведёт повествование, не обозначая никаких дат. Бывают, конечно, косвенные свидетельства. Если герой не соответствовал одному из этих требований, то нам с сожалением приходилось откладывать его интереснейшую историю в сторону.

– Жанр книги – гибрид газетной полосы и личного дела, собранного в «коллективное досье». Почему вы решили построить свой рассказ именно так?

Александр Кобеляцкий и Маргарита Шиц. Фото: Издательство «Бослен»

Александр Кобеляцкий и Маргарита Шиц. Фото: Издательство «Бослен»М. Шиц: Мы сами определили жанр книги как «структурированный калейдоскоп», имея в виду, что нам интересно показать этот период глазами людей из разных социальных слоёв, разного уровня образованности и культуры. Иногда они могут даже по-разному реагировать на одни и те же события, что тоже чрезвычайно любопытно. Такой подход несколько литобозревателей сравнили с книгами писателя Флориана Иллиеса, что для нас очень лестно. Его жанр – скорее литературный монтаж. Герои Иллиеса живут на страницах его книг на протяжении всего повествования (про лето 1913-го, про 1920-е годы), вступают во взаимодействие, и где-то их пути в конце концов пересекаются. Такой метод более сложен, но наш, как мы хотели бы верить, тоже довольно объёмно представляет время. Построение книги «от общего» (хроники событий года) к частному – историям с конкретными персонажами по месяцам – привлекла нас своей стройностью и оригинальностью. Читать книгу в принципе можно с любого места, а при чтении подряд материал не так утомляет. К тому же после очень страшных историй можно отдохнуть на лёгких или смешных эпизодах из жизни некоторых наших героев.

– Как вы восстанавливали описанные сюжеты, на какие источники опирались?

М. Шиц: Сто лет назад не жил никто из наших знакомых. Разве что моя крёстная родилась в 1926 году, но она была совсем ребёнком, и её нет в этой книге. Может быть, её рассказ о ДнепроГЭСе, где работал инженером её отец, пригодится нам для следующего десятилетия. Из наших героев прожили долгую жизнь лишь немногие – например, Лев Термен, изобретатель терменвокса. В принципе, с ним мы могли бы встретиться как журналисты в начале 1990-х, когда мы уже начали работать в СМИ (Термен умер в ноябре 1993 года), но, увы... Всё, что здесь написано, мы скрупулёзно восстанавливали по цитатам из книг – дневников, воспоминаний и переписки. Благо 1920-е предоставляют довольно обширный материал. Эпистолярное наследие очень велико, дневников и воспоминаний – тоже достаточное количество. Многие из них, правда, были конфискованы или хранились в своё время в спецхранах, но в 1990–2000-е годы дождались своего часа и были опубликованы (как, например, знаменитые многотомные дневники Михаила Михайловича Пришвина, на которые мы ссылаемся в нашей книге). Газеты и кинохроника также помогали нам реконструировать события. Нашей задачей было представить именно срез общества 1920-х годов. К сожалению, лишь немногие из рабочих и крестьян оставили свои записки. В книге есть некий перекос в сторону более образованных слоёв советского общества. Да и перепись 1937 года, результаты которой так не понравились Сталину, показала, что безграмотность ликвидирована далеко не в той степени, как мнилось советскому руководству.

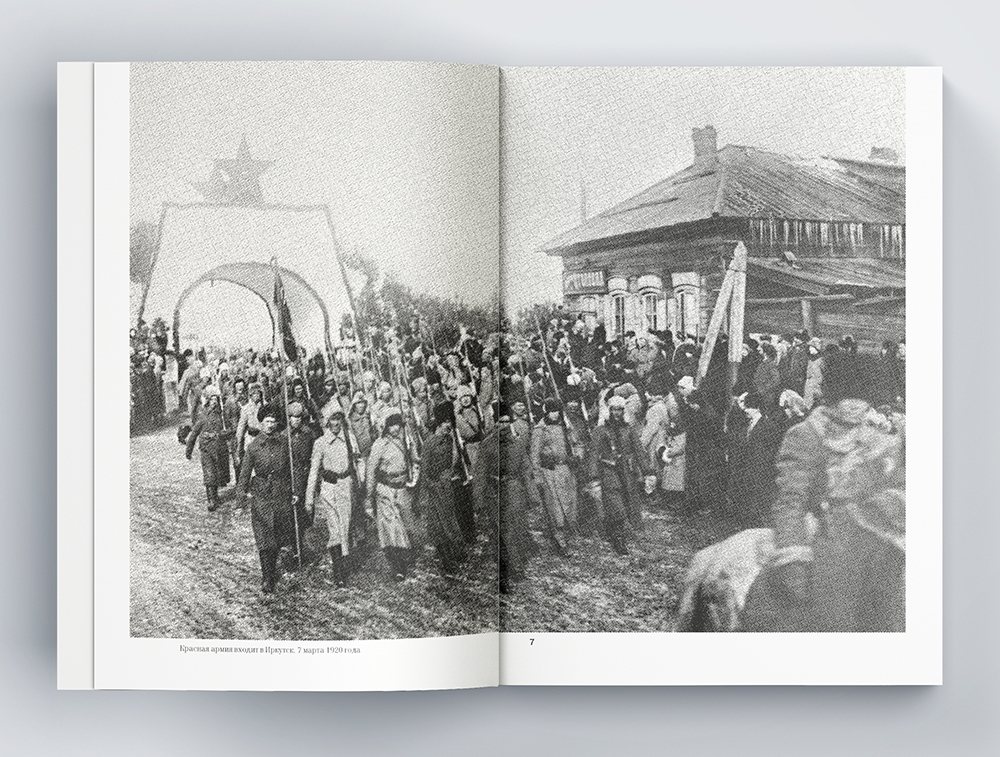

Красная армия входит в Иркутск. Фото: Издательство «Бослен»

Красная армия входит в Иркутск. Фото: Издательство «Бослен»– Первая история, датированная 4 января 1920 года, посвящена белогвардейцу Николаю Устрялову. Он сделал запись в дневнике, после того как адмирал Колчак сложил с себя титул Верховного главнокомандующего России: «Тяжело на душе. Окончательно рушится привычная идеологи…». А замыкает хор голосов итальянский журналист Курцио Малапарте, который в 1929-м посетил СССР и писал: «Я чувствовал, что эти молодые люди, каждый в этой толпе рабочих страдает ради других, что никто не страдает ради себя самого». Как часто тема разочарования и жертвы проговаривается героями вашей книги? Кто чаще об этом говорил?

М. Шиц: Среди 140 наших героев есть люди очень разные, прожившие эти годы по восходящей, сделавшие карьеру или разочаровавшиеся в утопической мечте о построении социализма в СССР. Уже лет через пять после победы советской власти в стране многие люди начали понимать, что привлекательные лозунги большевиков («Власть – народу, фабрики – рабочим, земля – крестьянам») – не более чем вывеска, за которой стоит всеобщее принуждение к низко оплачиваемому труду. Хотя энтузиазм и тема жертвы во имя будущего действительно сильны в 1920–1940-е годы. Но именно человеческое измерение истории, эго-документы, к которым мы обратились в этой книге, позволяют немного перенастроить оптику. Это не учебник истории, в котором действуют некие абстрактные массы, а пёстрое собрание историй конкретных людей. Пусть этот подход назовут мелкосюжетным, но в любом случае он более персонифицирован, чем в учебнике или пособии по истории. И в этом его плюс.

Да, советская власть установлена на всей территории страны. Но какой ценой? Что люди заплатили за это, насколько они готовы были идти на такие жертвы? Шестнадцать миллионов умерших и погибших в годы Гражданской войны – всё же слишком большая цена. Спроси большевики накануне революции у народа, согласен ли он на такую жертву, ответ был бы далеко не столь очевидным, как пытались нам представить в советское время.

– Дневник как интимный документ ассоциируется прежде всего с дворянской культурой и практиками интеллигенции как способ рефлексии, самопознания. Однако о жизни и тревогах красноармейца Ивана Барышева мы узнаём из его дневника: Барышев занимался реквизицией продуктов у крестьян, чем, будучи сам крестьянином, тяготился и вышел из партии. Насколько это типичный случай?

А. Кобеляцкий: Далеко не типичный. До нашего времени дошли единицы откровенных дневников рабочих и крестьян. Хотя вышедших из народа деятелей революционного движения, партийцев, многочисленных соратников Ленина, помогавших ему нести во время первомайского субботника бревно, – хватает. Как правило, их воспоминания достаточно однобоки, поскольку предназначались для публикации в СССР. Кстати, несколько тысяч документов Ленина, хранившихся в специально созданном институте, до развала Советского Союза так и не были опубликованы.

– Как выход из партии мог повлиять на судьбу советского гражданина?

А. Кобеляцкий: Серьёзно влиял. Если в начале 1920-х годов на это как-то смотрели сквозь пальцы, да и внутрипартийный учет документов был слабым, то позднее людей с подобным пятном в анкете сразу брали на заметку соответствующие органы. И уж совсем было плохо тем, кто состоял в таких революционных партиях, как меньшевики и эсеры. С бывшими союзниками по борьбе с царизмом большевики после захвата власти расправлялись безо всякой жалости.

– Кто решался вести дневник и о чем люди писали?

М. Шиц: Как вы сами заметили, вести дневник было привычкой во многих интеллигентных семьях. Но дневник дневнику рознь. По-настоящему интересны те из них, где записи ведутся регулярно, изо дня в день. Как блестящий пример можно привести дневники Корнея Чуковского, Михаила Пришвина, Константина Сомова, Ольги Берггольц. Однако не только писатели и художники, но и люди других профессий вели дневники: достаточно вспомнить дневник нумизмата и сотрудника Государственного исторического музея Алексея Орешникова, преподавателя истории Ивана Шитца. В период ужесточения репрессий многие стали бояться хранить эти записи и либо прятали их подальше, либо уничтожали.

Пришвин говорил про свой дневник, который он вёл всю жизнь, что за каждую страницу – 10 лет лагерей. Дневник тщательно скрывали. К счастью, он уцелел и стараниями второй жены писателя опубликован теперь полностью. Дневник Корнея Чуковского тоже увидел свет, как и записи Ольги Берггольц и других писателей. Дневник Ивана Шитца всплыл за границей, первые его издания вышли за рубежом, и лишь в 1990-е годы он дошёл до нас в полном виде. Разумеется, приводимые в книге свидетельства субъективны. Их достоинство в другом: они отражают эмоциональное восприятие происходящего. Всё вместе складывается в яркую мозаику, способную охарактеризовать то время.

Допрос пленного матроса в штабе подавления Кронштадтского мятежа. Фото: Издательство «Бослен»

Допрос пленного матроса в штабе подавления Кронштадтского мятежа. Фото: Издательство «Бослен»– Можно ли заметить интонационное изменение дневниковых записей – с момента окончания Гражданской войны, начала НЭПа и усиления репрессий?

М. Шиц: Заметно не только изменение тональности записей. Можно хорошо ощутить, как люди начинают приспосабливаться к новым условиям, в которых им приходится жить.

Поначалу некоторые из них резко осуждают большевиков и их методы. Но проходят годы – люди понимают, что советская власть всерьёз и надолго, а жизнь одна. Эмигрировать уже не получится, да и не все способны на это, поэтому необходимо как-то приспосабливаться к той жизни, которая вокруг них.

Не случайно эпиграфом к книге мы выбрали цитату из дневника Ольги Михайловны Фрейденберг: «Не нужно описывать сражений и кровопролития, великих мук и дел. Достаточно для освещений эпохи показать обыкновенную повседневность в её среднем, самом обычном уровне». Кстати, очень интересны дневники самой Ольги Фрейденберг, основателя кафедры классической филологии Ленинградского университета и двоюродной сестры Бориса Пастернака. Они так и не опубликованы до сих пор полностью, ждут своего часа.

Отношение к НЭПу у наших героев разное. Мы очень любим цитату из дневника Корнея Чуковского, которая не вошла в книгу: «…Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины; женщины с сладострастными, пьяными лицами прилипают грудями к оконным стёклам на Кузнецком, где шелка и бриллианты. <...> Психическая жизнь оскудела: в театрах стреляют, буффонят, увлекаются гротесками и проч. Но во всём этом есть одно превосходное качество: сила. Женщины дородны, у мужчин затылки дубовые. Вообще очень много дубовых людей, отличный матерьял для истории. Смотришь на этот дуб и совершенно спокоен за будущее: хорошо. Из дуба можно сделать всё что угодно, и если из него сейчас не смастерить Достоевского, то для топорных работ – это клад…». Ближе к 1930-м годам в дневниках начинают преобладать тревожные нотки, что вполне понятно. Больше становится и вымаранных строк. Страшно делиться откровенно даже с листом бумаги, ведь он может попасть не в те руки.

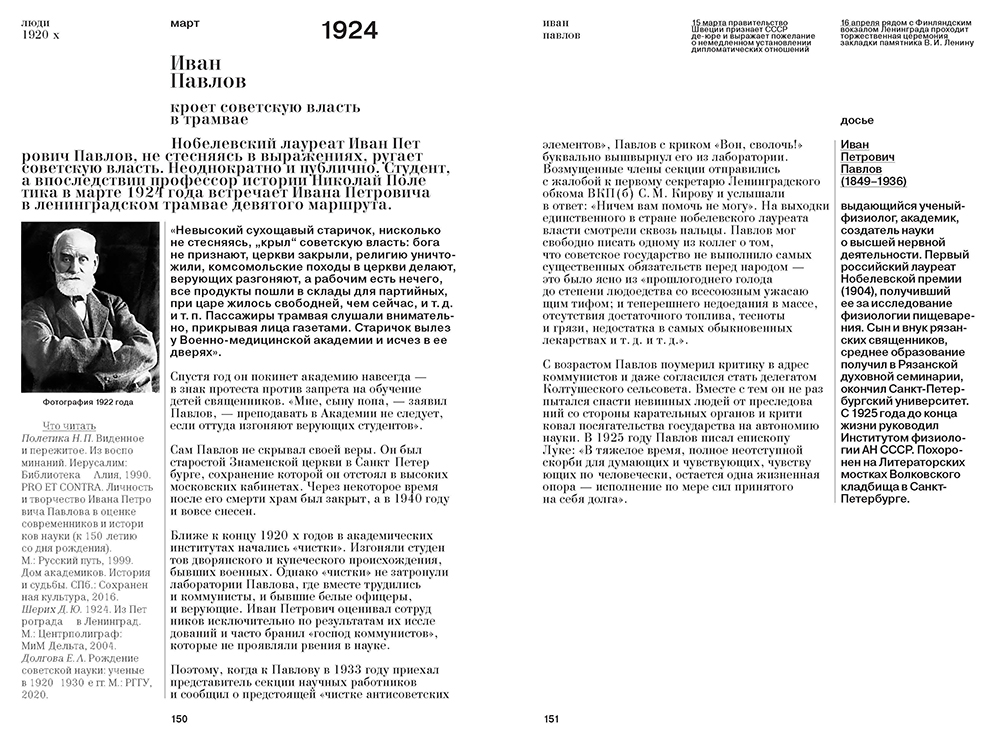

– Лев Троцкий флиртует с иностранкой, Александра Коллонтай покупает за границей туфли и рассуждает о друзьях-врагах, Владимир Ленин аплодирует Айседоре Дункан, а Иван Павлов в трамвае ругает советскую власть – мозаика человеческих историй пестра и трагична. А какие истории особенно поразили или удивили лично вас?

А. Кобеляцкий: Вот не могу выбрать! Сейчас все эти герои стали для нас близкими людьми. Наталкиваешься на кого-то из них в последующих изысканиях – и становится теплее на душе. Думаешь: молодец, жив курилка. Хотя могила маленького артиста Коти Мгеброва на Марсовом поле стала для меня одной из отправных точек к написанию книги. Захотелось узнать: кто он был, почему удостоился такой почести? Любопытство даёт сильный толчок к познанию. Надеемся, что наша книга сподвигнет читателей на собственные исследования недавнего прошлого.

Фото: Издательство «Бослен»

Фото: Издательство «Бослен»М. Шиц: Мои фавориты – писатель Михаил Булгаков, модельер Надежда Ламанова, художник Михаил Матюшин и архимандрит Игнатий, который руководит тайной монашеской общиной, существовавшей в обычной квартире в Печатниковом переулке до 1960-х годов. Сегодня мы с вами ходим по тем же улицам. И после того как узнали подробности жизни наших героев, смотрим на город немного иначе. Вот здесь жила и работала Надежда Ламанова, рядом бедствовал в голодную зиму 1921/22 годов Булгаков. А вот в доме 6 по Борисоглебскому переулку Марина Цветаева рубила на дрова мебель и отсюда отправила в Кунцевский приют дочерей... История в таком человеческом измерении куда ближе, и кажется, что те события касаются непосредственно нас, живущих столетие спустя. А иначе и быть не может: мы – продолжение наших героев, и истоки многих наших поступков мы можем найти в тех историях, которые опубликованы в нашей книге.