Полярный Савонарола

На этом шаре должен был лететь он, Колчак, как и всегда, первым преодолевающий любую опасность, но шар они соорудили маломощный – из юбок, пожертвованных портартурскими дамами, и выбор пилота этого воздушного аппарата был сделан в зависимости от личного веса, поэтому и полетел поручик Васильев, который был невысок и худощав. А Колчак переживал, что не он рискует своей жизнью. Менее года назад жизнь Александра Васильевича едва не завершилась в ледяной полынье Полярного океана, куда он неожиданно провалился, когда шёл во главе экспедиции по спасению барона Толля. Колчака чудом успели вытащить в бессознательном состоянии, наступившем от холодного шока: температура воды была около нуля. Запасной одежды не было, шесть членов экспедиции разделись догола и поделили одежду на семерых…

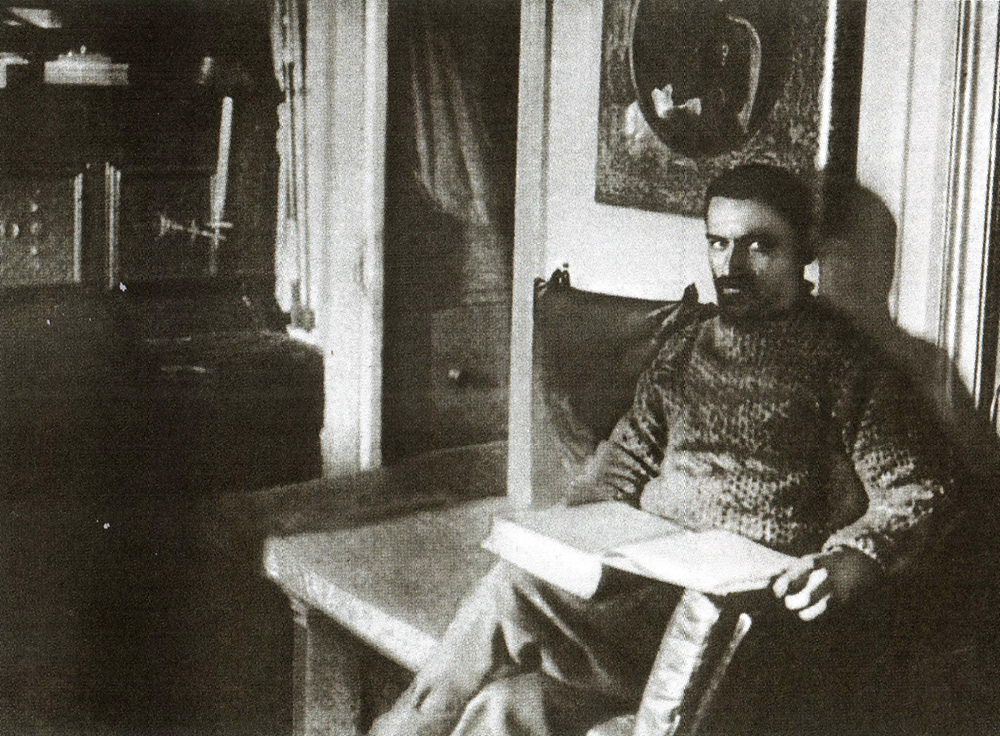

О временах юности и молодости Колчака, когда друзья, коллеги и товарищи звали его Савонаролой, а учёное сообщество и петербургские дамы – Колчаком-Полярным, вспоминал контр-адмирал Михаил Иванович Смирнов, один из младших учащихся-кадетов: «Колчак, молодой человек невысокого роста с сосредоточенным взглядом живых и выразительных глаз, глубоким грудным голосом, образностью прекрасной русской речи, серьёзностью мыслей и поступков, внушал нам, мальчикам, глубокое к себе уважение. Мы чувствовали в нём моральную силу, которой невозможно не повиноваться, чувствовали, что это тот человек, за которым надо беспрекословно следовать. Ни один офицер-воспитатель, ни один преподаватель Морского корпуса не внушал нам такого чувства превосходства, как гардемарин Колчак. В нём был виден будущий вождь».

А.В. Колчак в кают-компании «Зари». Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ

А.В. Колчак в кают-компании «Зари». Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛПосле испытаний Русско-японской войны, обороны Порт-Артура, ранения и плена, поправления здоровья, изрядно растраченного в Арктике и на войне, для Колчака настало время размышлений. Прежде всего о будущем русского военно-морского флота. Уже в предварительном проекте создания Морского генерального штаба значится имя лейтенанта Колчака. МГШ стал кузницей новой военно-морской мысли и современного флота. Немалые усилия лейтенанта были направлены и на организацию плавания в полярных морях. По стопам погибшего адмирала Степана Осиповича Макарова, которого Колчак считал своим учителем, он вплотную занимается проектированием ледоколов для Арктики, активно участвует в закладке и создании двух первенцев арктического мореплавания – ледоколов «Таймыр» и «Вайгач». На ледокольном транспорте «Вайгач» в качестве командира он уходит во Владивосток. Дальний поход успешно завершился в июне 1910 года.

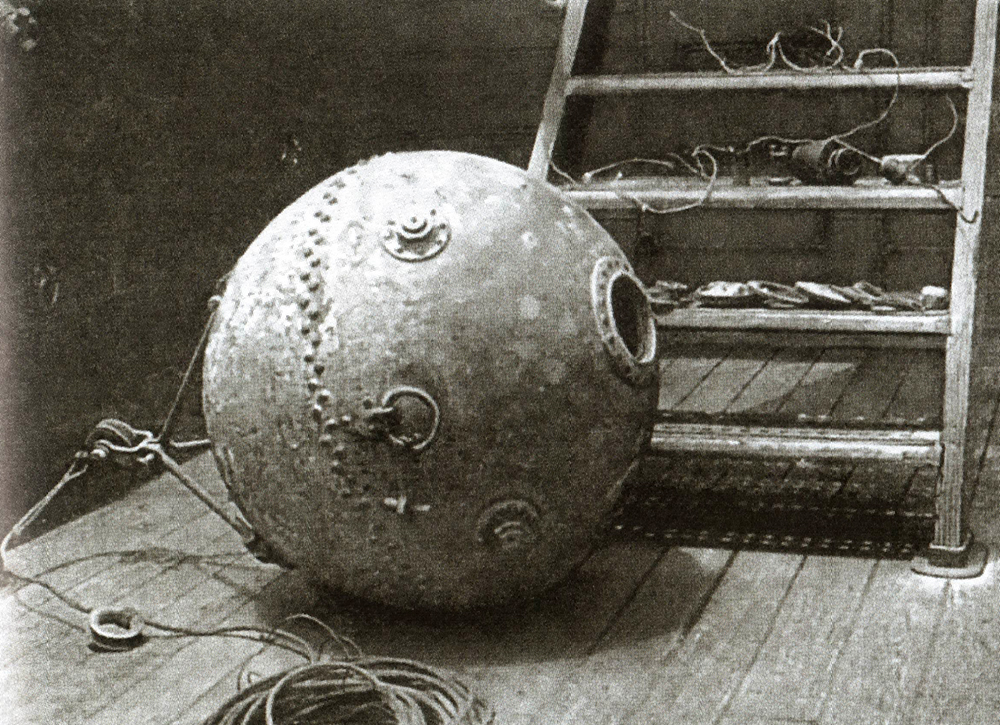

Колчак возвращается в Петербург и работает в Морском генеральном штабе. Прежде всего обобщая свой опыт Русско-японской войны, он пишет секретную записку о способах ведения минной войны на море. В теории и практике такой войны Александр Васильевич бесспорно является основоположником, и описанные в его труде главные принципы минного дела актуальны и в наше время! При его участии создавался план действий в будущей войне на море, закладывались основы мобилизации флота, проектирование новых типов военных судов. Нередко Александр Колчак привлекался командующим Морскими силами Балтийского моря вице-адмиралом Николаем Оттовичем фон Эссеном к учениям и манёврам. Фон Эссен, выдающийся флотоводец, одним из первых рассмотрел незаурядные флотоводческие качества молодого офицера и стремился перевести его на командные должности в действующий флот. Колчак по предложению адмирала уходит из Морского генерального штаба в Минную дивизию, командует эсминцем «Уссуриец», затем получает назначение на должность флаг-капитана по оперативной части в штабе Морских сил Балтийского моря. Под руководством фон Эссена авторитет Колчака постоянно растёт. Он становится всероссийски известным деятелем благодаря выступлениям в Государственной Думе, где Александр Васильевич отстаивает сметы расходов Морского министерства и ассигнования на постройку новых военно-морских судов. В Колчаке открываются незаурядные ораторские способности и умение убеждать, его речи в Думе, как правило, заканчиваются положительными решениями для военного флота. Параллельно ежедневной напряжённой работе Колчак изучает состояние германского и английского флотов, в этом ему помогает знание основных европейских языков. В аттестации капитана второго ранга Александра Васильевича Колчака за 1913 год было записано: «Выдающийся офицер во всех отношениях. Обширные познания по морскому делу, удивительная работоспособность, выносливость и отношение к делу ставят капитана второго ранга Колчака на выдающееся место среди молодых штаб-офицеров».

Русская морская мина, 1904 год. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ

Русская морская мина, 1904 год. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛБерег спокоен

Начавшаяся через полгода Великая война полностью подтвердила эту блестящую аттестацию. Умение, бесстрашие и холодный расчёт были проявлены Колчаком, когда он вступил в командование Минной дивизией в декабре 1915 года. Наиболее результативные и опасные операции были совершены под его командованием в территориальных водах противника на входах в германские базы – в районе Борнхольма, Данцига и Мемеля. Командующий немецким Балтийским флотом принц Генрих Прусский приказал своим кораблям оставаться в гаванях – пока море не очистится от русских мин. В Рижском заливе Колчак стал командующим всеми русскими морскими силами и успешно отразил масштабное вторжение мощного германского флота. Во всех своих походах, в проведении минных постановок он проявлял неутомимую энергию, мужество, умение. Подчинённые и соратники любили его и восхищались им. Колчак был одарён многими талантами, и слава его была вполне заслуженной. Один из руководимых им офицеров так вспоминал о нём: «Три дня мотался с нами в море и не сходил с мостика. Бессменную вахту держал. Щуплый такой, а в деле железобетон какой-то. Спокоен, весел и бодр. Только глаза горят ярко. Увидит в море дымок – и сразу насторожится, и рад, как охотник. И прямо на дым. Об адмирале говорят много. Говорят все, а он сосредоточенный, никогда не устающий, делает своё дело вдали от шумихи. Почти никогда не бывает на берегу, зато берег спокоен».

28 июня 1916 года Главнокомандующий русской армией и флотом император Николай Александрович соизволил отдать следующий приказ: «Производится за отличие по службе в вице-адмиралы начальник Минной дивизии Балтийского моря контр-адмирал Колчак, с назначением командующим флотом Чёрного моря вместо адмирала Эбергарда, получившего другое назначение…».

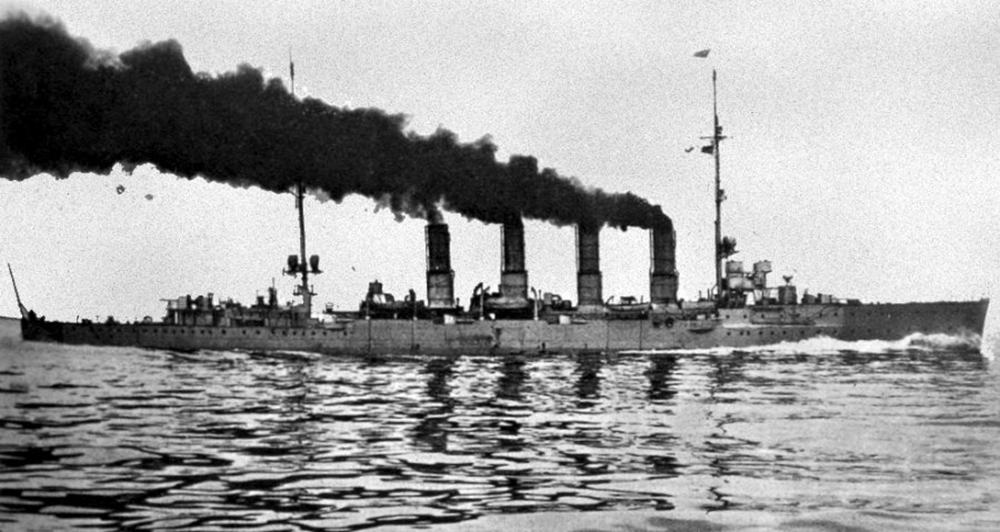

Немецкий военный корабль «Бреслау». Фото: Немецкая национальная библиотека в Лейпциге

Немецкий военный корабль «Бреслау». Фото: Немецкая национальная библиотека в Лейпциге Софья Фёдоровна Омирова. Фото: общественное достояние

Софья Фёдоровна Омирова. Фото: общественное достояние Анна Васильевна Тимирева. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ

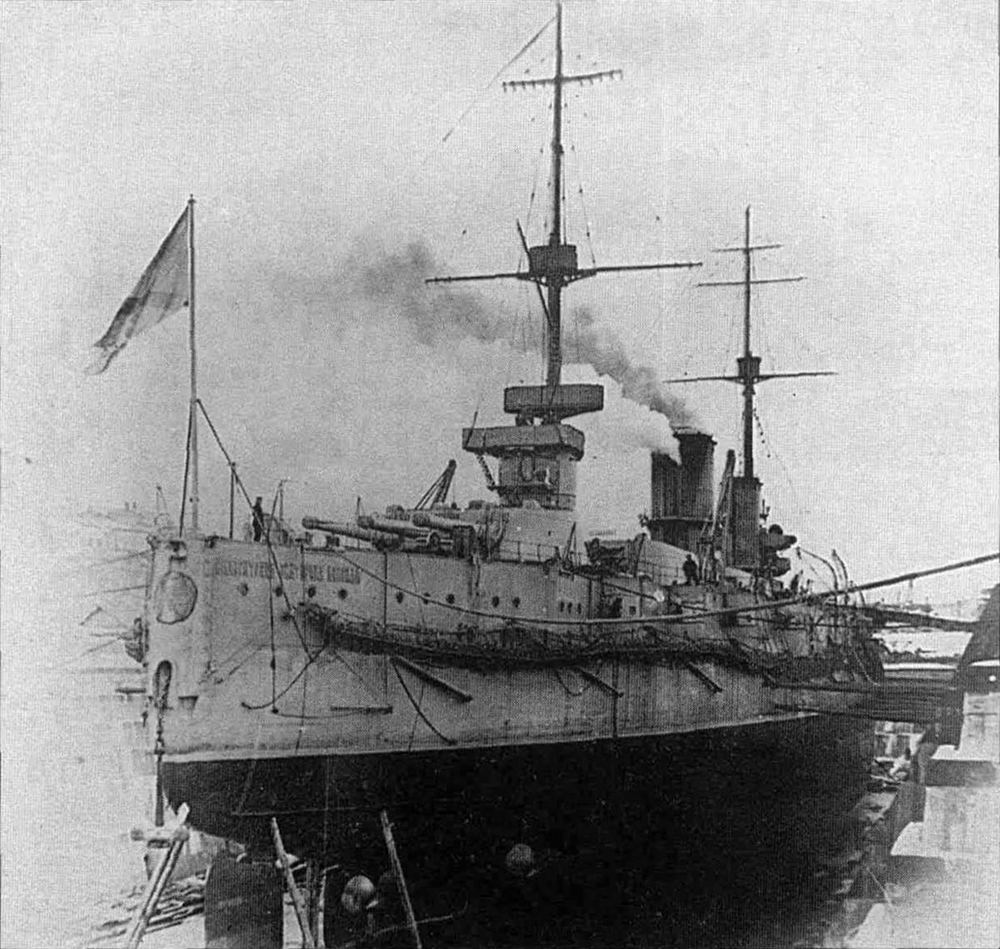

Анна Васильевна Тимирева. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ Линкор «Императрица Екатерина Великая» в сухом доке в Севастополе. Фото: Издательство Гангут / Линейные корабли типа «Императрица Мария»

Линкор «Императрица Екатерина Великая» в сухом доке в Севастополе. Фото: Издательство Гангут / Линейные корабли типа «Императрица Мария» Последняя фотография А.В. Колчака. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ

Последняя фотография А.В. Колчака. Фото: издательство Молодая гвардия / ЖЗЛ