– Кирилл, как началась ваша работа с трудной памятью ХХ века? Как появился интерес к теме новомучеников?

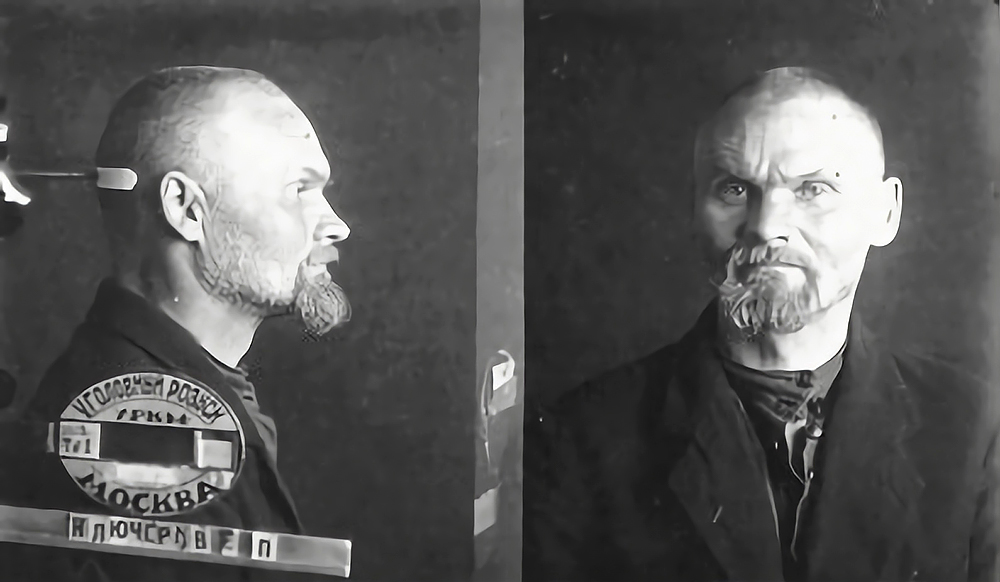

– Я окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ). Это место очень сильно связано с памятью о новомучениках и исповедниках. Например, в университете был курс по новейшей истории Русской церкви. Во время учёбы я не мыслил эту тему как специфически свою, но она была скорее фоном жизни. Неотъемлемым и подразумеваемым, но всё-таки фоном. До университета, будучи школьником, я ходил в Никольский храм в Зеленограде. Его последний настоятель, отец Евгений Ключарёв, был расстрелян в Бутово. Сейчас я предполагаю, что его фото было первым из сотен арестантских карточек анфас/профиль, которые мне пришлось увидеть. Я тогда мало об этом знал, но поездка с молодёжкой в день его памяти на Бутовский полигон – одно из самых ярких воспоминаний в жизни.

Священник Евгений Ключарёв. Фото: База ПСТГУ «За Христа пострадавшие»

Священник Евгений Ключарёв. Фото: База ПСТГУ «За Христа пострадавшие»Знаю о репрессиях «вообще» я с раннего детства. Мама нередко вспоминала с благодарностью свою школьную учительницу литературы, которая на уроках затрагивала эту неудобную тему ещё в 1970-е годы. Собственно церковная память о трудном XX веке затронула меня также в детстве, во время Юбилейного собора 2000 года, когда состоялось прославление Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской. Хотя лично для меня это событие в первую очередь было прославлением царской семьи. Я слышал про святителя Тихона, митрополита Вениамина и других, но подробностей их жизни тогда не знал.

Позже, в ПСТГУ, я стал общаться с людьми, профессионально либо через родных связанными с новомучениками. Много лет подряд я постепенно узнавал новые имена и жизненные подробности благодаря проповедям своего друга – диакона Михаила Гара. Он часто рассказывал о тех, чья память приходилась на день проповеди. При этом большинство присутствующих, как и я, ничего не знали об этих людях. Свою роль сыграли выпускные работы, при подготовке которых я имел дело с текстами, написанными подвижниками XX века.

«Молитва памяти» в Музее истории ГУЛАГа, 30 октября 2024 года. Фото: из личного архива Кирилла Алексина

«Молитва памяти» в Музее истории ГУЛАГа, 30 октября 2024 года. Фото: из личного архива Кирилла АлексинаПо мере того как я понимал, что истоки многих проблем сегодняшнего дня коренятся в нашем церковном прошлом, – интерес к теме возрастал. В какой-то момент мне на глаза попалась книга протоиерея Георгия Митрофанова «Очерки по истории Русской Православной Церкви ХХ века», и я взялся её читать. И вот в октябре 2021 года, вечером под праздником Покрова, я сидел за столом с этой книгой в руках и вдруг почувствовал, что описанные события происходили буквально в зоне моего обитания. Меня это очень сильно зацепило. Тогда и появилась идея сделать проект, в котором историю церкви можно было бы рассказать через письма и проповеди новомучеников. Рассказать их словами о церкви, в которой они жили. И так, чтобы эти слова прозвучали именно в тех местах, где они были когда-то впервые сказаны. Друзья и мой тогдашний руководитель в ПСТГУ меня горячо поддержали. Так и родился проект «Слово новомучеников». На данный момент основная его часть – это 85 видеоэпизодов из истории Русской церкви с 1917-го по 1938 год.

Конечно, сохранение памяти о трагическом XX веке не может ограничиваться тем, что на казённом языке называется «увековечиванием памяти новомучеников». Вообще мне очень жалко, что мы постоянно отделяем новомучеников от остальных репрессированных и забываем других наших соотечественников, «безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении», как называют их авторы решения Синода от сентября 2021 года. Но всё же в силу своей «профессии» и христианской идентичности я имею особую ответственность за сохранение памяти людей, пострадавших за свой христианский выбор.

Участники экспедиции служат панихиду и литию по пострадавшим на месте, где находился пересыльный пункт в Кеми, Карелия. Фото: Вера Саяпина

Участники экспедиции служат панихиду и литию по пострадавшим на месте, где находился пересыльный пункт в Кеми, Карелия. Фото: Вера Саяпина– Вы до недавнего времени работали в университете, который можно назвать «местом, где хранится память». Сейчас вы сменили работу, но продолжаете своё дело. Насколько это сейчас безопасно? Ведь вокруг трудной памяти о ХХ веке всё время ломаются копья: «наверху» полагают, что она бесполезна или даже вредна, «снизу» уверяют, что её трудно вынести… Как вы внутренне отвечаете на все аргументы, почему не стоит этим заниматься?

– У меня есть ощущение, что наша страна и наша церковь не учатся на ошибках. Мы как общество как будто идём в обратном направлении: вместо попыток разобраться и понять, как случилось то, что случилось, и как нам с этим прошлым жить, мы пытаемся его куда-то вытеснить. Закрываем глаза и надеемся, что «само уйдёт». Но чтобы учиться на ошибках, нужно для начала о них что-нибудь знать. Причём не только тем, кто принимает решения, но в большей степени подрастающему поколению, жителям будущей России, сегодняшним школьникам и студентам. В первую очередь ради них мы и предприняли нашу работу.

Меня часто спрашивают: почему я говорю обо всех этих тяжёлых вещах с радостью и воодушевлением. Бывает полезно осознать масштаб своих проблем и его несопоставимость с проблемами людей, про которых ты что-то читаешь, думаешь, изучаешь. Даже не для того, чтобы понять, насколько у тебя всё сравнительно хорошо, а чтобы осознать, что твои проблемы не стоят таких переживаний. А ещё это очень воодушевляющая практика – общаться с человеком через его тексты, видеть «человеческое» в нём, осознавать, что даже в сложных условиях он сумел сохранить силу духа.

Съемки эпизода о новомученице Татьяне Гримблит в селе Руч. Фото: Марина Князева

Съемки эпизода о новомученице Татьяне Гримблит в селе Руч. Фото: Марина Князева

Для съёмок проекта «Слово новомучеников» мы ездили по всей стране. Больше всего меня впечатлили наши экспедиции в ссыльно-каторжные края. В этих местах особенно остро чувствуется отсутствие памяти. Помню, мы приехали в село Руч в Усть-Куломском районе Республики Коми. Там отбывала ссылку Татьяна Гримблит, сестра милосердия, поэтесса и мученица. Там у храма, переделанного в ДК, мы записали чтение её стихов. Но, кажется, никому раньше не приходило в голову рассматривать это место как место памяти. В нём деятельно не проживается память: у неё нет материальных носителей, которые так бы воспринимались местными жителями.

Съёмки для проекта «Слово новомучеников» в посёлке Морская Масельга, Карелия. Фото: Николай Генсирук

Съёмки для проекта «Слово новомучеников» в посёлке Морская Масельга, Карелия. Фото: Николай Генсирук– Правда ли, что тема репрессий каким-то образом дискредитирует наше общество, мешает патриотическому подъёму? Можно ли увидеть ситуацию иначе, объяснить, почему именно России нужна память о том времени?

В обществе сейчас воспитываются ценности, предполагающие сыновью преданность по отношению к начальству. Я вот недавно думал, почему люди у нас перестали тосковать по сильной руке. Возможно, потому что они ее чувствуют. У России был выбор: чувствовать себя преемниками советской власти или нет. Выбор был сделан в сторону преемничества. Строить что-то новое всегда страшнее. Хотя именно выбор в пользу нового начала даёт шанс не повторить старые ошибки.

Однако есть институции, которые должны нести в обществе в широком смысле пророческую функцию. Они должны приходить и «портить всем настроение». Они всегда всем будут неудобны. И на самом деле это заблуждение – думать, что можно построить позитивную повестку вокруг трудной памяти, преодолеть и проработать все свои ошибки. «Найдём виноватых и заживём». Нет! Рано или поздно ты, уверенный в своей правоте, начнёшь кого-то ущемлять. Поэтому нужны пророки, в том числе «гражданские пророки», совесть народная. Совесть, для которой критерий – идеалы и ценности, а не интересы. Рискну дополнить: церковные лидеры и общее церковное создание призваны быть совестью народной больше, чем кто бы то ни было.

В Сандармохе со священником Иоанном Никитиным (СПбДА). Фото: vk.com/p_s_t_g_u

В Сандармохе со священником Иоанном Никитиным (СПбДА). Фото: vk.com/p_s_t_g_u Спецпоказ спектакля «Дело №107365» в Театре.doc. Фото: Сергей Пронин

Спецпоказ спектакля «Дело №107365» в Театре.doc. Фото: Сергей Пронин Кирилл Алексин в Музее ГУЛАГа. Фото: Мария Колесникова

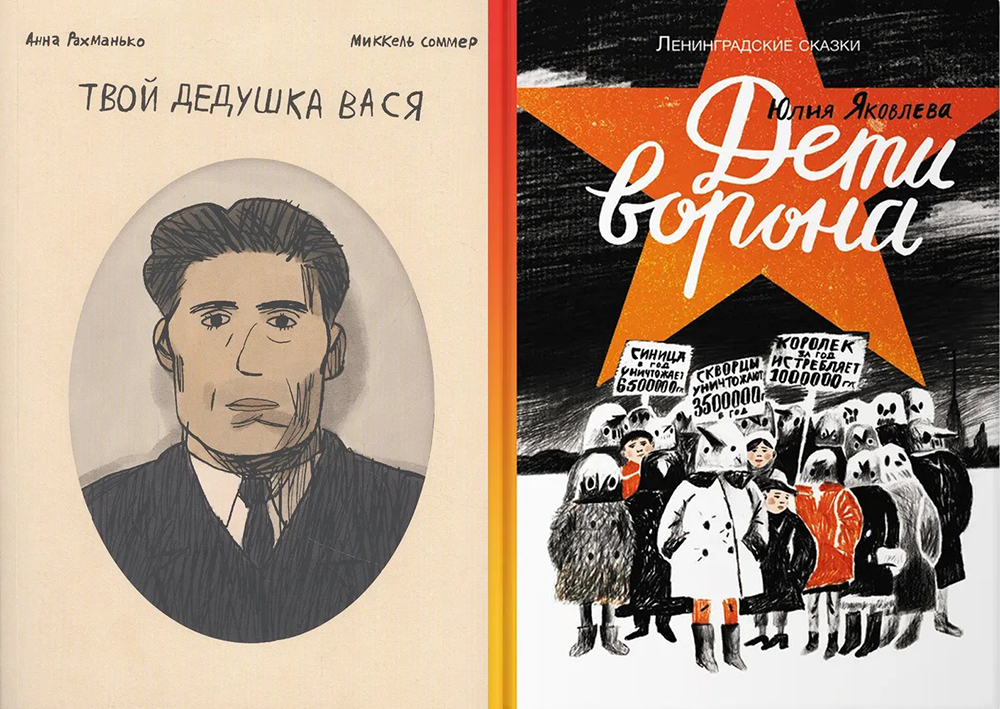

Кирилл Алексин в Музее ГУЛАГа. Фото: Мария Колесникова Книги «Твой дедушка Вася» и «Дети ворона». Фото: Издательство «Бумкнига», издательство «Самокат»

Книги «Твой дедушка Вася» и «Дети ворона». Фото: Издательство «Бумкнига», издательство «Самокат»