Ноябрь 1920 года в Севастополе. Почти все учебные заведения заняты под лазареты и казармы. Занятий нет. Подрастающее поколение, и в том числе я, после исполнения некоторых обязательных домашних дел или поручений отправлялось гулять по городу, и конечным пунктом этих прогулок всегда бывали Графская пристань и Приморский бульвар. Мы смотрели на военные корабли разных рангов и разных флагов, вплоть до сиамского миноносца, заговаривали с матросами и, честно говоря, для своего возраста проводили время очень интересно. Взрослые же в то время были озабочены совсем другими переживаниями. Все чувствовали, что Врангель доживает в Крыму последние дни. Боялись и ухода белых, и прихода красных: одни – потому что белые могли перед уходом «хлопнуть дверью», другие – что красные по приходе начнут «хлопать дворян». Наконец в одно утро на Севастопольском рейде стал английский дредноут «Iron Duke», а он, этот «Айрон Дюк» («Железный герцог»), всегда появлялся в наших южных портах, когда дела белых были плохи и когда должна была начинаться эвакуация войск. Свои орудийные башни «Железный герцог» направил в сторону Инкермана.

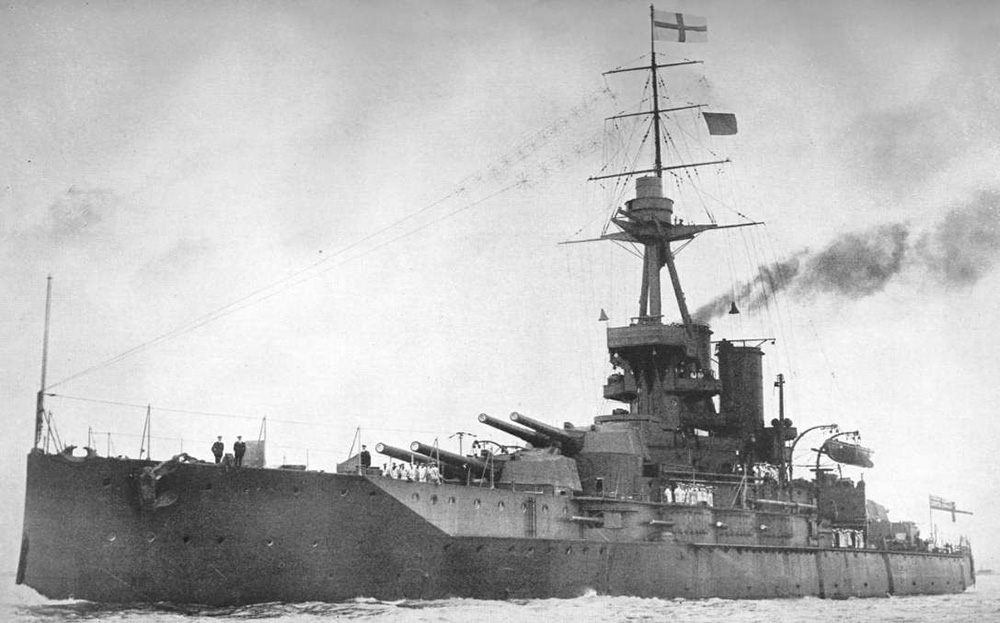

Линкор «Айрон Дюк», 1914-1915 гг. Фото: cyber-heritage.co.uk

Линкор «Айрон Дюк», 1914-1915 гг. Фото: cyber-heritage.co.uk Я пошёл на пристани Южной бухты – РОПИТа, Царской, и там увидел начало настоящей эвакуации. У стенок стояли транспорты, и на них, не торопясь, грузились тыловые учреждения белых. Подчёркиваю, не торопясь. К пристани подъезжали извозчики, телеги, и с них на пароходы переходили военные всех званий, с семьями, чемоданами, ящиками. Погрузка шла как на обыкновенный рейсовый пароход, я даже бы сказал – медленнее. Этим крымская эвакуация Врангеля отличалась от новороссийской – Деникина.

* * *

Днём стало известно, что Перекоп действительно занят красными, что одновременно идут бои на Турецком валу, Арабатской Стрелке и что красные части перешли Сиваш вброд. На следующий день в городе началась паника среди гражданских лиц. Все, боявшиеся прихода красных, бросились к пристаням и, памятуя Одессу и Новороссийск, принялись штурмом брать стоявшие там пароходы. Продолжалось это достаточно долго, пока пароходы не отдали концы и не отошли от пристаней в середину бухты.

В это время в порту появились юнкера какого-то военного училища и постепенно оттеснили толпу с территории порта. На улицах, примыкавших к съездам в порт, были поставлены цепи в два-три ряда, которые стали пропускать только лиц, имевших специальные пропуска для посадки на суда. Я наблюдал такую цепь при подъезде к управлению РОПИТ: два ряда юнкеров Донского училища, первый ряд с винтовками по фронту сдерживал напор толпы, второй ряд изредка приходил на помощь первому, между рядами ходил бравый есаул и только покрикивал: «Господа юнкера, господа юнкера!». Тут вообще никого не пропускали, и в толпе стоял крик, ругань, плач. Казалось, что люди спасаются от какой-то уже нависшей над ними опасности, как будто враг вот здесь, за углом, а ведь его ещё не было и в 150–200 километрах. К вечеру этого дня на Екатерининской улице стали появляться телеги с беженцами из внутренних районов Крыма, они тоже направлялись к пристаням в надежде попасть на пароход. Ночью количество беженцев увеличилось, и утром вся Екатерининская от Вокзального спуска до Графской была забита. Коляски, телеги, татарские мажары, бедарки – огромный поток колёсного транспорта всех видов, часто останавливаясь, медленно двигался по всей ширине улицы, включая тротуары. У пристаней они выгружались, и возчики – мобилизованные крестьяне – старались как можно скорее выбраться из города, не забывая прихватить пару, а то и тройку бесхозных лошадей и брошенные кем-либо вещи.

Пароход "Сежет" (Сгежед) в Севастополе, погрузка для эвакуации. Фото: paris1814.com/Wikipedia

Пароход "Сежет" (Сгежед) в Севастополе, погрузка для эвакуации. Фото: paris1814.com/WikipediaЭтот поток начинался где-то далеко за городом и вливался в него по Лабораторному шоссе; мимо вокзала он вползал в гору, уплотнялся и таким образом достигал «спасительного берега моря». Ехали в основном тыловики и беженцы – «буржуи», многие с семьями. Мне помнится телега, в которой на вещах сидела молодая женщина, рядом с ней был мальчик лет пяти-шести, на руках запелёнутый грудной ребенок. Но на плече у неё была винтовка, у телеги стоял муж – поручик, вооружённый до зубов. Вообще все мужчины, будь то военные или штатские, были вооружены минимум винтовкой. Говорили, что по шоссе в горах беженцев обстреливали зелёные, и они, не останавливаясь, тоже отвечали выстрелами.

Иногда в потоке оказывалось несколько подвод, в которых вповалку на сене лежали военные, или проезжали несколько тачанок, запряжённых четвёркой замечательных лошадей, с пулемётами, укреплёнными на заднем сидении; это были, по-видимому, остатки какой-нибудь разбитой или разбежавшейся военной части. И вот в то время, когда все жители города, кто с тревогой, кто с надеждой, наблюдали за этим последним актом драмы, была прослойка населения, которой ни до чего не было дела – только свои личные дела и свой карман. На Екатерининской улице в то время стояли две церкви, видевшие ещё первую оборону города, – Петропавловский собор и Михайловская церковь (около здания музея). Так вот, в Михайловской церкви, в самый разгар событий, происходила... свадьба! Если бы это была свадьба какого-нибудь белого, который, уезжая, хотел взять с собой невесту уже женой (не нужно забывать моральный кодекс того времени), то это было бы понятно. Но нет, свадьбу справлял какой-то пригородный хуторянин – другого времени он не нашёл. Ему пришлось пережить несколько неприятных минут, так как всей свадебной компании нужно было перейти улицу, чтобы попасть в переулок, где их ждали тачанки и коляски. Но улица была забита, что называется, втугую, и им пришлось прыгать с колеса на телегу, с телеги на колесо. Женщинам помогали, зато жених и шафера получали такие подзатыльники, что, если бы улица была пошире, они, пожалуй, живыми не выбрались бы.

* * *

На этой же Екатерининской улице, на углу Синопской лестницы, был какой-то воинский склад, у запечатанной двери которого стоял на часах юнкер. И вот целая компания, как будто с офицерскими погонами разных рангов, решила «ликвидировать» склад. Среди бела дня они окружили юнкера и, видимо, предложили ему участвовать в этом деле. Тот отказался и старался оттолкнуть их, но грабители оттащили его в сторону и стали ломать дверь. Юнкер выстрелил в воздух – и как сейчас я помню его искривлённую физиономию, чуть не в слезах, когда он кричал:

– Вы! Офицеры Русской армии! Сволочи вы, а не офицеры! Выстрел задержал грабителей, из потока беженцев выскочили два молодых офицера с винтовками и стали рядом с юнкером, щёлкая затворами. Не знаю, чем бы всё это кончилось, но тут откуда-то из-за угла прибежало ещё человек пять-шесть юнкеров. Любителей грабежа взяли в приклады, и те разбежались. Два офицера, пришедшие на помощь, пожали юнкерам руки и пошли догонять своих.

Поток беженцев иссяк на второй день к вечеру, только изредка проезжала какая-нибудь тачанка. По всей длине улицы лежал слой навоза, рваной бумаги, каких-то лохмотьев, кое-где были сломаны деревья и стояли брошенные телеги. Среди всей этой мерзости бродили голодные лошади и выискивали клочок сена, грызли кору деревьев. Екатерининская – одна из лучших улиц чистенького весёлого Севастополя – стала похожа на какой-то караван-сарай самого низкого разряда.

* * *

Пока проходил поток беженцев, я не отходил далеко от дома, но в этот день я с целой компанией ребят уже прогуливался около Графской пристани. В середине дня на Нахимовскую площадь вдруг въехал большой отряд донских казаков, и хотя они были, как и все белые, в английском обмундировании, но у этих почти у всех были нашиты красные и синие лампасы. Кое-где мелькали цветные фуражки, это оказались остатки гвардейских Казачьего и Атаманского полков Донского корпуса. Они выстроились у памятника Нахимову большим каре и спешились. В середину вышел казачий генерал и обратился к ним с небольшой речью. Судя по тому, что до нас донеслось, смысл этой речи был следующий: «Мы покидаем Родину, быть может, навсегда, кто хочет, может оставаться». После этого послышались команды, и казаки стали расседлывать лошадей, снимать вьюки и строиться в стороне пешей колонной. Человек пятнадцать, наоборот, сели верхом, взяли по несколько лошадей в повод и медленно поехали прочь – это были остающиеся.

Российские войска во время эвакуации Крыма в 1920 году. Фото: из книги «Воспоминания генерала Врангеля»/Издательство Duffield & Company

Российские войска во время эвакуации Крыма в 1920 году. Фото: из книги «Воспоминания генерала Врангеля»/Издательство Duffield & CompanyМы подошли ближе, казаки прощались с конями, и один старый вахмистр, обнимая своего мерина, со слезами просил нас взять его и передать в хорошие руки. Но что мы могли сделать, когда у всех нас не было никакого хозяйства, где могла бы понадобиться лошадь. Вскоре казаки двинулись к Графской, там в это время уже подошли военные катера с большими баркасами на буксире. Они приняли казаков и повезли на рейд, где стояла уйма транспортов и военных кораблей.

* * *

К вечеру того же дня в город вошёл большой отряд «цветных», как их называли, войск. Это были сливки Белой армии – части корпуса генерала Кутепова: в своём подавляющем большинстве солдаты этого корпуса были добровольцами, и среди рядовых чинов этих полков можно было увидеть офицеров самого высокого ранга. Командный состав в них назначался самим командующим по реальным способностям кандидатов. Корпус состоял из нескольких дивизий, носивших имя их первых организаторов и командиров и различавшихся цветом погон. Корниловцы носили малиново-чёрный погон и череп с костями на левом рукаве; марковцы имели чёрный погон; алексеевцы – чёрно-белый, дроздовцы – малиновый. Добровольно поступившие в корпус, кроме того, на левом рукаве носили трёхцветный шеврон. Это действительно были отборные части и дрались они и отчаянно, и со знанием дела. Хотя они считались пехотными войсками, я не видел ни одного спешенного солдата: все ехали либо в тачанках, либо верхом.

Улицы снова заполнились лошадьми, главная сутолока на этот раз была не у пристаней, туда не торопились, а около ресторанов и кафе, которые в то время в центре Севастополя находились чуть ли не в каждом доме. Народ обстрелянный, добровольцы знали, что неприятель ещё далеко, и самым спокойным образом заполняли эти заведения. Ночью они погрузились на пароходы, и утром опять севастопольские улицы стали пустынными; бродили только несчастные голодные лошади... Около полудня мимо нашего дома прошёл со свитой Врангель. Он был в черкеске, папахе и мягких кавказских сапогах, с ним шёл один пожилой генерал, несколько офицеров и с десяток текинцев личной охраны. Так он прошёл по пустынным улицам, прощаясь с городом, Крымом и всей Россией, в полной тишине и молчании. Наконец Врангель свернул к пристани, сел в катер и отправился на крейсер «Генерал Корнилов». Посадка на суда окончилась... Большевикам не противостояло больше ни одной боеспособной части.

П. Н. Врангель во время молебна, Севастополь, март 1920 года. Фото: из книги «Воспоминания генерала Врангеля»/Издательство Duffield & Company

П. Н. Врангель во время молебна, Севастополь, март 1920 года. Фото: из книги «Воспоминания генерала Врангеля»/Издательство Duffield & Company* * *

С момента «амбаркации» белых власть в городе приняла группа местных общественных деятелей во главе с присяжным поверенным Кнорусом. Эта группа с помощью небольшого отряда рабочей милиции, которой белые оставили несколько десятков винтовок, должна была поддерживать в городе порядок до прихода советских войск. Глава группы – Кнорус – был какой-то странной личностью, появлявшейся на сцене при каждой смене власти, а этих смен, как мы видели, с 1917 года было немало. Как только междуцарствие кончалось, так и Кнорус впадал в небытие. Поддержание порядка было чисто фиктивным: к вечеру первого же дня «безвластия» загорелся большой военный склад на Портовой улице, пожар никто не тушил, но казенное добро и разнообразные продукты очень усердно растаскивались, начиная с английского обмундирования и консервов и кончая спиртом. Из тюрем были выпущены все заключённые; политические – по вполне понятной причине: смена власти; а уголовные, как ни странно, по той же причине. Предполагалось, что, так как уголовные преступления есть «пережиток» капиталистического строя и вызываются исключительно капитализмом, то с приходом советской власти вся уголовная братия примется за честный труд и поведёт праведный образ жизни. Так мы и жили, ожидая лучшего. Ночью на Соборной улице, в квартале между женской гимназией и штабом крепости, загорелся дом Ророга. Оказалось, что Ророг, старый военный, не выдержал позора, полил квартиру керосином, убил жену, детей, поджёг дом и застрелился сам.

В городе было тихо, трамваи не ходили, автомашин не было, извозчики исчезли, магазины и рестораны заперты, функционировал только базар, и то ограниченно, так как крестьян из пригородных деревень не было. Бухта была пуста, белые увели все посудины, которые могли держаться на воде, оставались только мелкие шлюпки и ялики, которые изредка курсировали между Северной стороной и городом. Заводы стояли, однако работали предприятия коммунального хозяйства – водопровод, электростанция.

* * *

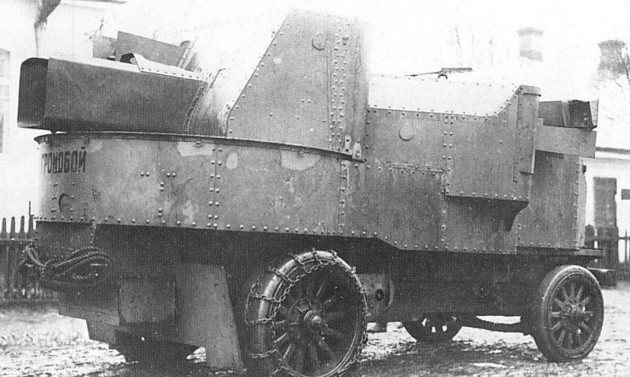

Я не помню, сколько времени продолжалось такое «райское состояние», день или два – во всяком случае, недолго. Наконец оно было нарушено страшным грохотом и изредка выстрелами; от вокзала в город въезжал громадный бронеавтомобиль, казавшийся просто чудовищем. Из нескольких бойниц смотрели тонкие стволы пулемётов, и они то и дело давали изредка очередь в воздух, по-видимому, для острастки. Но самое страшное было не в этом. Броня этого фургона была выкрашена в цвет хаки и в нескольких местах украшена красными пятиконечными звёздами, а вдоль по корпусу большими буквами было написано название бронемашины – «Антихрист». Следует отметить, что в то время большинство севастопольцев, во всяком случае обыватели, не знали, что пятиконечная звезда стала эмблемой советской власти, а по религиозным представлениям считали её знаком Антихриста. Появление этой машины со «знаками», да ещё с подтверждающей надписью, подействовало ошеломляюще, в особенности на пожилых людей и стариков. «Антихрист» проехал по главным улицам города и мимо вокзала удалился по Инкерманскому шоссе. Незадолго до его проезда над городом летал самолёт и разбрасывал листовки, обещавшие амнистию всем белым, которые не последуют за границу. К слову сказать, в нашем доме оказался один инженерный полковник, опоздавший к эвакуации, но собиравшийся идти в Казачью бухту, где ещё стояли белые. Прочитав же эти листовки, он никуда не пошёл. Что с ним случилось в дальнейшем, расскажу в своё время. Задержусь ещё на «Антихристе». Через несколько дней после занятия Севастополя машину отправили в горы, где в это время появились так называемые бело-зелёные. В первые же дни патрулирования по Ялтинскому шоссе броневик попал в засаду, экипаж его был перебит, а машина, наведшая оторопь на богобоязненных севастопольцев, – сброшена с обрыва.

«Антихрист» был броневиком типа «Гарфорд-Путилов». Фото: общественное достояние

«Антихрист» был броневиком типа «Гарфорд-Путилов». Фото: общественное достояниеЧерез несколько часов после «Антихристовой» разведки в город вошёл отряд человек в двести крайне разнокалиберно одетых людей, объявивших себя красно-зелёными из отрядов Мокроусова. Прошли они по Екатерининской. Иногда в книгах и кино вступление красных в Севастополь изображают почти как карнавал: по улицам гарцуют нарядные кавалеристы, вдоль домов стоят шпалеры ликующих горожан, которые забрасывают освободителей букетами цветов. Мокроусовцы на такую картину не тянули, равно и те, кто вступил в город на следующий день. А на следующий день в город вступила уже большая регулярная воинская часть – первый из полков 51-й дивизии Блюхера, будущего маршала, репрессированного в 1930-х годах. Солдаты почти все были мало-мальски одеты, некоторые были в шапках-будёновках, а во главе колонны ехали два командира верхом с красными бантами на груди. По молчаливым улицам полк прошёл на Нахимовскую площадь, где было устроено нечто вроде парада, говорились речи, небольшая толпа кричала не очень внушительное «Ура!». Парад принимал крупный мужчина на костылях: выяснилось, что это председатель Севастопольского ревкома Гавен, тот самый непотопляемый латыш, проводивший «варфоломеевские ночи» в Крыму зимой 1917/18 года.

Вспоминая Гавена и ту зиму, некоторая публика уже начинала поёживаться, не зная, что на плечах красной лавы русских мужичков в Крым прибыла чёрная туча могучих большевистских политработников ленинской выучки, рядом с которыми Гавен и его «варфоломеевские ночи» покажутся детскими играми.

* * *

Понемногу жизнь начинала налаживаться. Стала выходить газета «Маяк Коммуны», появились новые деньги. Белогвардейские деньги назывались «колокольчиками», так как на них был изображен царь-колокол. После добровольческих «колокольчиков» в сто и тысячу рублей было странно манипулировать копейками и рублями – правда, тоже бумажными. Организовывались новые учреждения, а старые получали новые названия.

В учебных заведениях обещали скоро начать занятия, и мы стали ежедневно ходить в гимназию и узнавать новости по этому поводу. Здание гимназии на углу Б. Морской и Херсонской улиц было уже освобождено от постоя войск, но проходило дезинфекцию. То же происходило в реальном училище и в женских гимназиях; последних было три: казённая, на Соборной улице, частная Ахновской – против Владимирского собора и частная Дритеприте – на Чесменской у Пологого спуска. У казённых гимназисток однажды произошёл конфликт с властями. Придя проведать свою школу, группа учениц старших классов расположилась на заборе гимназического сада и занялась пением. По улице ходило много военных, старавшихся завладеть вниманием молодых девиц. Те чувствовали это и пели на совесть. Вдруг кому-то из них пришло в голову пропеть пародию на Интернационал: «Никто не даст нам избавленья, ни туз, ни дама, ни валет, добьёмся мы освобожденья, четыре сбоку – ваших нет!». Не успели они пропеть вторую строфу, как их уже вели в штаб крепости. Через час напуганные девицы были отпущены по домам и пением на гимназическом заборе больше не занимались.

* * *

Одновременно с частями 51-й дивизии в город вошло несколько тачанок так называемой Повстанческой армии батьки Махно (основная его «армия» проскочила на Балаклаву), а также отряды зелёных. Если среди зелёных было много уголовников, выдававших себя за страдальцев по политическим причинам, то махновцы были самыми откровенными бандитами. Так что по ночам в городе начались налёты и грабежи. В Балаклаве же и в Кадыковке грабежи сопровождались убийствами. Кому-то удавалось отбиться. Мой соученик Сергей Вишневецкий рассказывал, как ломали ворота их особняка на Адмиральской улице. Но старик Вишневецкий, а ему было за шестьдесят, его жена, две дочери, сын подняли такой крик, что всполошили всю улицу, и грабители, подъезжавшие на тачанке, сочли за лучшее скрыться. Большевики же занимались более серьёзными делами. Они планомерно прочесывали квартал за кварталом, проверяли документы, проводили обыски, изымали оружие, регистрировали «подозрительных».

* * *

Через несколько дней у Махно по каким-то причинам испортились отношения с советским командованием, и он решил от греха подальше выбираться из «крымской бутылки», пока её не закупорили в Перекопе. Путь «исхода» его армии был отмечен страшными грабежами, насилием и убийствами. Примерно в это же время 51-я дивизия также покинула Севастополь и двинулась на север степными дорогами вслед за махновцами. Возможно, что она специально прочёсывала местность, поскольку все отставшие или отбившиеся от махновской армии ею обезоруживались и арестовывались. Взамен 51-й дивизии Блюхера гарнизоном Севастополя стала 46-я стрелковая дивизия другого известного красного командира Федько. Приближался момент севастопольского апокалипсиса. Особый отдел 51-й дивизии уже с первых дней занятия Севастополя начал регистрировать оставшихся белых, подпольщики стали вылавливать деятелей бежавшего режима. От них эстафету принял Особый отдел 46-й дивизии, а жители называли эти отделы просто «ЧеКа», и занялся судом и расправой. Были забыты листовки Фрунзе, обещавшие амнистию, и всех бывших белых потянули к ответу, хотя, конечно, настоящие белые были уже далеко от Крыма. Оформлено это было следующим образом. По городу были расклеены объявления, что такого-то числа в городском цирке состоится общее собрание всех зарегистрировавшихся бывших; приглашались также и те, которые почему-либо до сих пор не прошли регистрации. В назначенный день цирк и вся площадь были забиты законопослушными бывшими. Произошло собрание или нет – не знаю, но только во второй половине дня все примыкающие к площади улицы были заняты красными частями. И вот эту огромную многотысячную массу людей под столь же огромным конвоем начали медленно оттеснять в сторону Особого отдела дивизии. А этот Особый отдел для своего пребывания избрал три четверти городского квартала, ограниченного Екатерининской и Пушкинской улицами, между Вокзальным и Трамвайным спусками. Подвальные окна и часть окон первых этажей были забиты, заборы внутри квартала разобраны – получился большой двор. Кроме того, по периметру занятых зданий тротуары были отделены от мостовой двух-трёхметровым проволочным заграждением и представляли собой этакие загоны. Вот сюда и привели этих несколько тысяч несчастных, на что-то ещё надеявшихся.

Конечно, они были «бывшими», но совершенно безобидными, наивными и беспомощными. Непримиримые – ведь очевидно, что ушли с Врангелем. А эти оставшиеся могли бы ещё долго жить да жить на родной земле, могли честно ей служить и приносить пользу. Но нет, им была уготована другая доля. Первую ночь и день они стояли в загонах и дворах, как сельди в бочке, – я это видел собственными глазами, потом в течение двух дней их... не стало, и проволочную изгородь сняли. По рассказам, в Особом отделе работало несколько троек, опрашивавших арестованных и тут же решавших их дальнейшую судьбу. Кое-кого, меньшинство, будто бы иногородних, группировали в маршевые роты и отправляли пешим порядком на север. Большинство же вывозили на автомашине под город на дачу Максимова и там... отправляли к праотцам. Пользовались пулемётами, но не гнушались и револьверами. Одновременно кровь лилась в Ялте, Феодосии и, видимо, в других городах Крыма. Гражданская война продолжалась, но теперь уже против безоружных людей. В три-четыре дня со всеми было покончено.

* * *

То, что видел я в Севастополе, было, конечно, не просто страшное дело. Потому что многие из пленных были местными, севастопольскими – их жёны, некоторые с детьми, со слезами на глазах стояли на противоположном тротуаре против проволочной изгороди и ждали. Наверное, проклиная свою доверчивость, наверное, всё же надеясь на чудо. Но они ничего не дождались, так как никто из пошедших на так называемое собрание домой уже не вернулся никогда. Среди этих нескольких тысяч пропавших без вести людей оказался и инженерный полковник из нашего дома; он пошёл на собрание и не вернулся. Как я уже говорил, он был приезжий, и никто, по крайней мере внешне, о нём не беспокоился, так он и сгинул.

* * *

Как-то, возвращаясь из гимназии домой, я на улице увидел возбуждённую группу людей, в основном мужчин, вооружённых ломами, кирками и канатами. Они шли по середине улицы, громко разговаривая и напевая сугубо р-р-революционные песни. Выяснилось, что народ идёт разрушать памятники «империалистической бойни», воздвигнутые царским правительством на Историческом бульваре, – Панораму обороны Севастополя 1854–1855 годов и укрепления 4-го бастиона. Я сбегал домой, бросил книжки и помчался вслед за антиимпериалистами, нагнал их у входа на Исторический бульвар и дальше уже двигался, что называется, «нога в ногу с массами». Первая остановка произошла у памятника Тотлебену, творцу всех инженерных сооружений во время первой обороны Севастополя. Ему забросили на шею петлю, попробовали раскачать, но проклятый «милитарист» был крепко закреплён и не подавался усилиям народа. Так как никто не хотел задерживаться, то его оставили в покое и, послав в адрес графа два-три крепких выражения, двинулись дальше. Здание панорамы оказалось закрытым, а на стук в массивные дубовые двери никто не вышел. Толпа после продолжительной ходьбы и неудачи с Тотлебеном начала остывать. Ломать двери, как кто-то было предложил, не решились. Но что-то надо было сделать, и тут отыскался подходящий объект. По всему фасаду круглого здания панорамы были ниши, в каждой из них стоял бюст кого-либо из защитников Севастополя (Корнилова, Нахимова, Истомина, Хрулёва и др.), прославившихся во время его обороны. Забросили петлю на один из злосчастных бюстов, и он легко упал вниз, разбившись на мелкие части. Это очень понравилось, и через какие-нибудь полчаса ни одного бюста в нишах не осталось. Разбив последний бюст, пацифисты с песнями разошлись по домам. Я тоже вернулся домой, но со страшной тяжестью на сердце.

Памятник Э. И. Тотлебену. Фото: Андрей Бутко/Wikipedia

Памятник Э. И. Тотлебену. Фото: Андрей Бутко/Wikipedia* * *

Хочу отметить ещё несколько фактов, характерных для первых недель и месяцев после ухода белых. Если грабежи махновцев и зелёных всеми, включая и прессу, назывались своими именами, то у большевиков такие же, по существу, действия облекались в более респектабельную форму. Первой же зимой в городе была объявлена «неделя бедности», главной задачей которой было «изъятие излишков» у бывших буржуев. Нас это не волновало, так как, кроме двух-трёх смен белья, у нас «излишков» не было. Но и нашу квартиру обыскали, просчитали все тряпки. Занимались этим взрослые здоровые мужчины – видимо, некуда было девать энергию. У нас взяли несколько полотенец и носовых платков. У меня, можно сказать, персонально один из обыскивающих отобрал дедушкин комбинированный перочинный нож с компасом и свистком. Видимо, он посчитал, что для меня этот ножик является «излишком», а он и есть тот самый бедняк, которому как раз и не хватает такого ножа. При «изъятии» никаких списков или актов на забираемые вещи, а у соседей их набралось порядочно, не составлялось; просто все связывалось в узел и уносилось.

* * *

В течение первых недель смены власти в Крыму мне пришлось побывать в Бурлюке ещё раз, и явилось это следствием упомянутой большевистской операции по «изъятию излишков буржуев». У мамы оставались ещё в целости кое-какие драгоценности, и она стала думать, как их уберечь от лихих и завистливых глаз. Посовещавшись, мы решили вернуться в Бурлюк и там закопать в саду до лучших времён. Ехать – вернее, идти – поручили мне как единственному мужскому представителю. Мне было тогда неполных 15 лет, но ведь и пращуры наши начинали свою службу, будучи иногда ещё моложе. Всё наличие драгоценных вещей, а их было всё-таки порядочно, было зашито в пояс моих брюк; я помню, что там были два жемчужных колье в три нитки с большими фермуарами из камней, чуть не полуметровая прадедовская часовая цепочка в два кольца из червонного золота, несколько брошей и кулонов. Всё это составляло порядочную тяжесть и, конечно, прощупывалось. Так что если бы в пути меня решили обыскивать, то первое, что с меня сняли бы, – это брюки. Собравшись в путь, я утром переехал на Северную сторону и опять оказался на пятачке между пустыми постоялыми дворами и пристанью. Тут стояло человек десять, всё больше женщин, с какими-то котомками. Всем им нужно было добираться до Качи, но они боялись идти пешком, так как всюду рыскали махновские тачанки и бродили группы белых. Последние, видимо, не знали, что им предпринять, уходить в горы, сдаваться ли в плен, и до принятия одного из этих решений они, бывало, перестреливались с проходящими красными частями. Картина была не очень ободряющая, тем более что вид у меня был далеко не деревенский, и ко мне мог придраться любой мародёр. Я почувствовал себя очень неуютно, но в это время увидел знакомого паренька, прибывшего на очередном катере из города. Это был Колька Хохряков, внук нашей бывшей экономки Елены Михайловны; он был мой ровесник и учился в реальном училище. Оказалось, что он тоже направлялся в Бурлюк, где была его бабка, за продуктами. Мы решили идти вместе и уже было тронулись в путь, когда вдруг на пристанской пятачок въехала военная грузовая машина. В кузове её было человек пять солдат; из кабины вышел командир и предложил тем, кто хочет ехать на Качу в посёлок авиаучилища, садиться в кузов. С гиком и криком все присутствующие туда и влезли, в том числе и мы с Колькой, не веря своему счастью. Машина двинулась, когда уже стало темнеть, и мы довольно быстро достигли Бельбекской долины. Когда переезжали мост через речку, то справа от шоссе вдруг увидели зарево пожара. Что-то горело в усадьбе Конкевичей. От основного шоссе к ним вело полукилометровое ответвление, обсаженное тополями. Когда мы поравнялись с этим ответвлением, то на какой-то момент на фоне красного зарева увидели распахнутые ворота усадьбы, а в воротах черный силуэт всадника в шлеме. Стало жутко, вспомнились рассказы о пугачёвщине. Дальше ехали быстро и спокойно, в сумерках приехали в посёлок авиашколы, слезли с машины и сразу же направились по Альминской дороге в сторону Бурлюка. Это уже был просёлок, все время нырявший по балкам, пересекавшим степь. Но вскоре мы заметили, что вслед за нами идут двое мужчин с винтовками; когда мы спускались в очередную балку, то хорошо их видели подходившими к спуску и освещёнными отражёнными лучами уже севшего солнца. Мы с Колей заволновались и прибавили ходу, почти побежали. Деятели, шедшие сзади, видимо, тоже наблюдали за нами, что-то начали нам кричать и наконец выстрелили нам вслед. Впереди у нас был подъём, и мы оказывались совсем на виду, в то время как они, спустившись в балку, были совсем невидимы; иначе говоря, мы поменялись местами. После второго выстрела, когда пуля просвистела где-то недалеко, мы решили остановиться, и «попутчики» нас догнали.

Это оказались два красноармейца, догонявшие свою часть, ушедшую к Перекопу. Увидев, что имеют дело с двумя подростками, они забросили винтовки за плечи, и мы пошли все вместе, объясняя друг другу, куда идём. Стемнело совсем так, что в двух шагах ничего не было видно, а мы дошли только до деревни Орта-Кисек (ныне Угловое). Солдаты решили заночевать и пригласили нас с собой. Хотя, по дневным меркам, до Бурлюка было уже рукой подать, мы согласились. Вначале никто нас не пускал, но винтовки всё же производили впечатление, и вскоре все четверо мы лежали в татарской мазанке на какой-то попоне и спали, как сурки. Утром сразу пошли дальше: красноармейцы, спустившись в Альминскую долину, направились на Тамак-Замрук (ныне Береговое), а мы с Колей – направо по нагорной дороге левого берега. И вдруг замерли: на суку большой ивы, у моста, увидели повешенного человека. Робко подошли поближе; повешенным оказался офицер, погоны его были прибиты к плечам гвоздями. Под этим впечатлением пошли дальше и через сады вышли прямо к усадьбе. Ворота её были распахнуты настежь, как в те времена, когда хозяйка бывала дома и оказывала гостеприимство всем, кто желал к ней заехать. Я вошёл в так называемый первый двор – ни души, поразило, что даже собаки не выбежали навстречу, а они всегда либо облаивали чужих, либо радостно встречали своих. Прошёл во второй двор через калитку, там стояло три тачанки, а людей не было видно. Когда наконец я уже входил в дом через чёрный ход, в дверях встретил тётку Наташу Нолле, первыми словами которой были:

– Зачем ты приехал?!

Она рассказала, что за время, прошедшее со дня нашего отъезда, через деревню проходило много различных воинских частей, но в усадьбу почти не заезжали, все торопились – одни удирали, другие преследовали. Как-то заскочил разъезд, забрал всех лошадей, какие оказались в конюшне, и продукты из кладовой и поскакал дальше. А вот со вчерашнего дня в усадьбе стоят эстонцы, приехавшие на трёх тачанках. Лежат, спят, едят в галерее. Кроме продуктов, пока ничего не требуют; никого не трогают. Тётка обосновалась в угловой комнате, рядом со столовой, и собрала в ней всё, что казалось ей наиболее ценным. Я, со своей стороны, рассказал ей о наших переживаниях в Севастополе и о причине моего прихода. Вечером мы сидели и пили чай, эстонцы в галерее выпивали и тихо пели какие-то свои песни. Мы вспомнили, что в стенном шкафу в столовой стоит большая, порядка 10–15 литров, стеклянная банка с вишневым вареньем. Её как будто ещё никто не национализировал; по крайней мере у эстонцев её не было. Мы решили перенести её в свою комнату, и после полуночи я тихо вышел в столовую, открыл шкаф. Но дверка предательски заскрипела, и я услышал, как дежурный эстонец начал приближаться к дверям в столовую. Я быстро схватил банку и нырнул в открытую дверь нашей комнаты. Утром, когда рассвело, мы поняли, что я принес другую банку – с пикулями, а варенье мы увидели... на столе у эстонцев. На другой день мы подыскали металлическую коробку нужных размеров, кажется, из-под леденцов, и пошли в сад. От лопаты мы отказались, чтобы не обращать на себя внимание. По дороге к Зелёному посту, там, где дорога делает угол, слева у поливочной канавы рос старый орех – у его подножья мы совком выкопали небольшую яму, положили в неё коробку с нашими bijoux, которые я только тут выпорол из пояса. Затем забросали яму и покрыли её сухой травой. Никто не видел нашей работы.

Когда мы вернулись в усадьбу и собирались уже входить в дом, вдруг раздались какие-то крики, пьяные песни и во двор въехала тачанка, запряжённая четвёркой крепких лошадей. Над тачанкой развивалось чёрное знамя с надписями «2-й Повстанческий полк батьки Махна» и «Анархия – мать порядка». За этой тачанкой, в которой, по-видимому, ехало командование полка, следовали другие, одна за другой; в каждой упряжке было 3–4 лошади и столько же сзади на поводу, запасных. На каждой повозке – пулемёт, а то и два, экипаж 3–4 человека, много женщин. Скоро во дворе нельзя было повернуться, всюду кони и колёса, гомон и крик невероятный.

Флаг 2-го сводного полка махновцев. Фото: Russianname/Wikipedia

Флаг 2-го сводного полка махновцев. Фото: Russianname/WikipediaМы с Наташей смотрели на всё это, как заворожённые. Вдруг раздался выстрел и вслед за ним – собачий визг. Оказалось, что один из господ-анархистов полез в окно запертой на замок конюшни и, когда он, закинув внутрь верхнюю часть туловища, собирался подтянуть ноги, цепной пёс по кличке Черкес, охранявший конюшню, выскочил из своей будки и укусил гостя за место, где у спины кончается её благородное название. Сброшенный с окна бандит выхватил револьвер и выстрелил. Черкес с пробитой ногой, визжа, залез в свою будку. Тем дело и кончилось. Замок в дверях конюшни в это время был сломан, и все удостоверились, что стойла пусты. Тогда они кинулись к дому. Мы с Наташей пришли в себя и решили укрыться в своей комнате, где нас дожидалась Ольга Ильинична Резниченко, но не тут-то было. Вся приехавшая орава моментально заполнила весь дом, и в нашей комнате оказалось сразу чуть ли не десять человек. Всё, что им попадалось на глаза и нравилось, немедленно шло по карманам или по мешкам. За какой-нибудь час в доме, который десятилетиями был полной чашей, остались лишь одни стены и деревянная мебель; диваны, кресла, ломберные столы были обобраны, ковры, шторы скатаны и вынесены. Какой-то явно деревенский «дядько» ходил по дому, мурлыкая под нос «яку-то писню». В его мешок, перекинутый через левое плечо, на моих глазах отправилась коробка с моими оловянными солдатиками – у меня их было свыше 1 500 штук немецкого производства, и представлены были почти все полки русской гвардии. Тётка Наташа, понимая, что в доме уже всё равно ничего не спасёшь, а пристрелить могут ни за грош, забрала Ольгу Ильиничну и ушла из усадьбы в расположенную неподалёку школу к местной учительнице. Я же продолжал крутиться по дому и вдруг увидел, что один махновец, молодой парень в белой кроликовой шапке, вынес во двор большую рамку с увеличенной фотографией моего отца; это была его последняя фотография, снятая в 1915 году, за неделю до гибели. Снят он был, конечно, в военной форме с Владимиром в петлице. Не отдавая себе отчёта, чем это может кончиться, я бросился к махновцу, вырвал из его рук раму с портретом и побежал куда глаза глядят. Тот успел только меня спросить:

– А тебе-то что? Кто это?

А я сдуру тоже успел ответить, что это мой отец. Для него это было так неожиданно, что он только посмотрел мне вслед. Я, запыхавшись, прибежал со своей ношей в школу. Там тётка Наташа меня и задержала, так как я хотел опять идти в усадьбу. И хорошо сделала. Не прошло и получаса, как в школу пришёл председатель местного ревкома Пётр Салагаев и сказал, что махновцы спохватились и меня ищут, чтобы воздать должное «ахфицерскому сынку». Он предложил мне немедленно уходить из деревни, поскольку не ручается за мою жизнь. Дело шло к вечеру, уже темнело, и идти куда-либо, да ещё в моём городском «господском» костюме, значило напороться на неприятности на первых же шагах. Тётка посоветовалась с учительницей, и меня спустили в подполье школы, люк в которое находился под кроватью учительницы. Так нежданно-негаданно я оказался упрятанным на всё время махновской «оккупации» Бурлюка, а она продолжалась ещё двое суток. Приходили они меня искать и в школу, но обыска не произвели. Подполье было просторное, под всё здание школы и в рост человека. Мне спустили матрас, подушку, и я коротал часы почти в полной темноте. Периодически люк открывался, и тётка передавала мне еду. В конце вторых суток моего заключения я услышал над собой, но не в комнате учительницы, а в соседней комнате учителя-татарина, усиленное хождение, звон шпор и телефонные звонки. Можно себе представить, как я обрадовался, услышав чёткие слова доклада одного явно красного начальника другому: «Нами занята деревня Бурлюк и прилежащие хутора, части Махно отошли на север, одиночные махновские тачанки вылавливаем и задерживаем, только что арестованы две махновки, ехавшие из Севастополя...». Только тогда я по-настоящему почувствовал, как рисковал жизнью. Да и смерть была бы не простая: перед тем как застрелить, надо мной ещё вдосталь поиздевались бы...

P.S. Алексей Львович Сапожников остался в СССР. Он стал инженером, увлекался историей. Умер он 1 мая 1989 года в городе Железнодорожном Московской обл. Похоронен в Санкт-Петербурге. Его дневник был опубликован потомками в 2001 году