Московский комитет Политического Красного Креста поручил Пешковой важнейший участок работы – посещение тюрем. Вот как рассказывала об этом сама Екатерина Павловна (в записи Анны Тимирёвой-Книпер): «Когда началась революция, то у нас (Политический Красный Крест) был пропуск во все тюрьмы, и мы свободно там бывали. Мы – это Муравьёв, Винавер (Муравьёв Николай Константинович – адвокат, председатель Московского комитета Политического Красного Креста в 1918–1922 гг.; Винавер Михаил Львович – заместитель Е.П. Пешковой по “Помощи политическим заключённым”. – М.О.) и я. И вдруг пропуск отобрали. Надо было идти к Дзержинскому. Я сказала, что не пойду в Чрезвычайку. Но Муравьёв заболел, один идти Винавер не соглашался – пришлось пойти. Дзержинский нас встретил вопросом: “Почему вы помогаете нашим врагам?” Я говорю: “Мы хотим знать, кому мы помогаем, а у нас отобрали пропуск”. Дзержинский: “А мы вам пропуск не дадим”. Е.П.: “А мы уйдём в подполье”. Дзержинский: “А мы вас арестуем”.С тем и ушли. (Тут глаза Екатерины Павловны заблестели: на другой день дали пропуск.)»

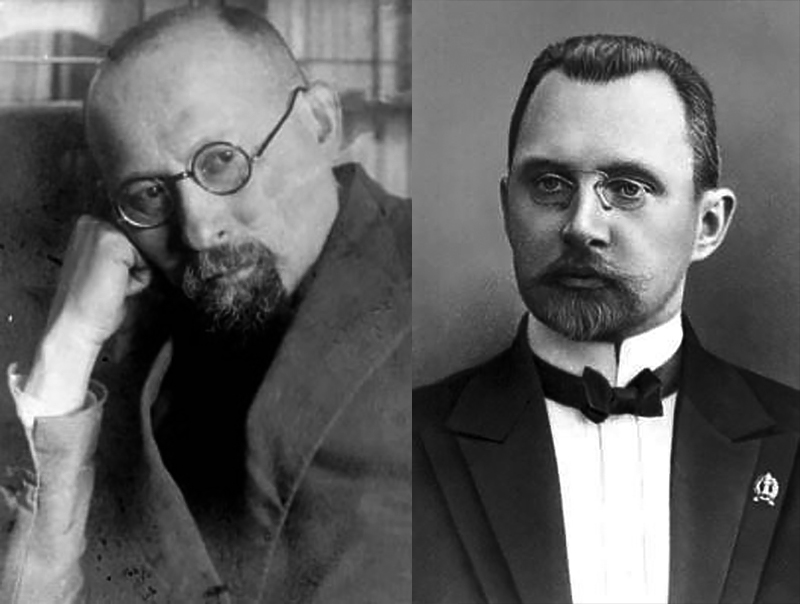

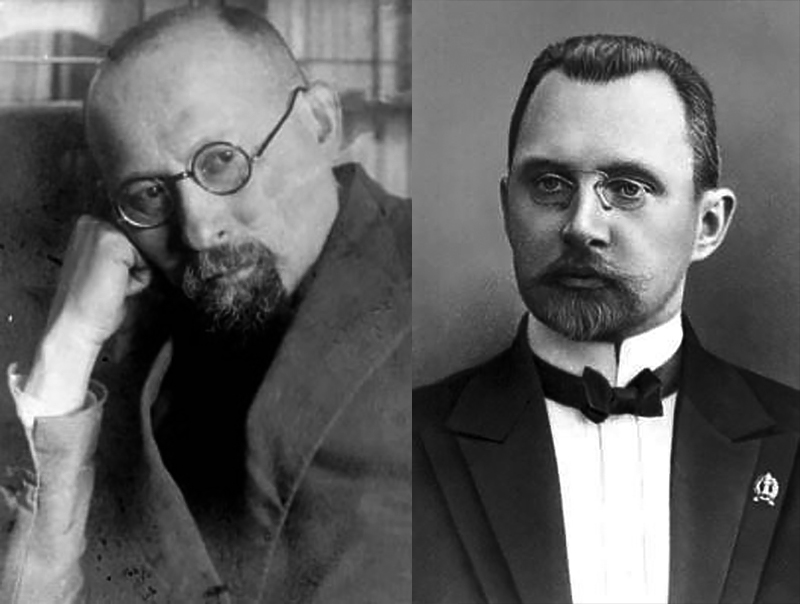

Муравьёв Николай Константинович и Винавер Михаил Львович. Фото: pkk.memo.ru и общественное достояние

Муравьёв Николай Константинович и Винавер Михаил Львович. Фото: pkk.memo.ru и общественное достояниеВот пример её деятельности из эпистолярного фонда «Помощи политическим заключённым», хранящегося в Госархиве Российской Федерации. Начнём с писем в защиту арестованной в 1928 году 53-летней Александры Мамонтовой. Первый сигнал поступил из Тарусы от Натальи Поленовой: «Глубокоуважаемая Екатерина Павловна, <...> До меня тут в деревне дошло известие об аресте моей племянницы Александры Саввишны Мамонтовой. Недоумеваю, как мог случиться такой факт, зная, как она далека от всякой политики, и волнуюсь за её физическое и нравственное состояние. Она человек немолодой с очень больным сердцем и парализованной половиной лица. Такие волнения не могут не отразиться на ней. Очень прошу Вас – по возможности облегчите ей её положение <...> Простите, что беспокою Вас, но решаюсь на это потому, что столько слышала о Вашем добром человеческом отношении к людям, подвергнутым таким несчастьям».

Следом Пешковой переслали коллективное обращение на имя председателя ВЦИК Калинина, подписанное художниками М. Нестеровым, А. Васнецовым, музыкантом М. Ипполитовым-Ивановым, режиссёром К. Станиславским и др.: «Большое огорчение и тревогу вызвало в нас известие об аресте 22 мая с.г. в музее-усадьбе Абрамцево Александры Саввишны Мамонтовой, дочери замечательного самородка, художественного деятеля недавнего прошлого Саввы Ивановича Мамонтова. Мы, немногие ныне оставшиеся в живых, художники из многочисленных участников “Мамонтовского” кружка, являемся самыми близкими свидетелями деятельности как отца Александры Саввишны, так и её самой <...> Савве Ивановичу Мамонтову удалось, благодаря его большой художественной одарённости и неподдельному искреннему увлечению искусством собрать вокруг себя наиболее живую и талантливую часть художников последней четверти минувшего столетия и объединить их. <...> В этой художественной и творческой обстановке воспитывалась Александра Саввишна Мамонтова. <...> Она является почти единственной виновницей того, что художественное наследие Абрамцева не распылилось: мимолётные наброски, рисунки, этюды к художественным замыслам, опыты по созданию новых форм керамических изделий <...>, всякого рода мемориальные материалы, – всё это было с большой заботливостью ею сохранено. <...> Вышеприведённые данные о её жизни и деятельности заставляют видеть в этом аресте результат какого-то печального недоразумения». На тексте этого обращения рукой Пешковой начертана всего одна фраза: «Освобождена».

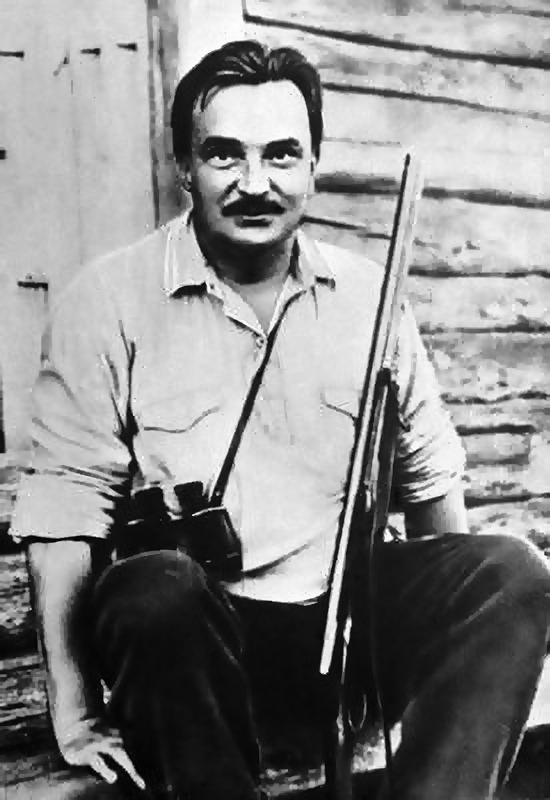

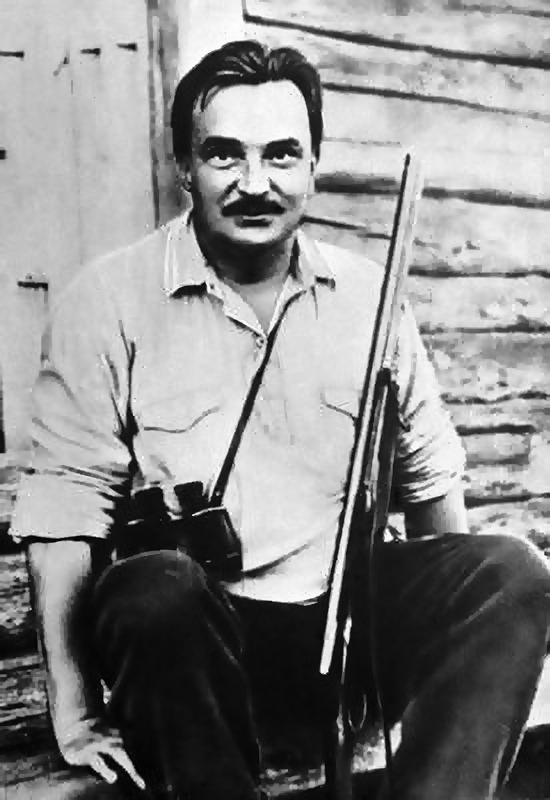

Вот ещё одно коллективное заявление: «Мы, ленинградские писатели, ходатайствуем о нашем товарище – Виталия БИАНКИ, сосланном на 3 года в Уральск. С 1922 года он был предан исключительно своей литературной работе, которая поглощала все его силы. Путём большого неустанного труда он создал свой собственный стиль в наиболее ценной области детской литературы – в области художественного изображения мира животных. Критика горячо приветствовала Виталия Бианки как русского Сеттона Томпсона и выражала уверенность, что, когда талант этого молодого писателя созреет, он даст классические образцы прозы этого рода, которая до сих пор была представлена почти исключительно переводами и компиляциями. <...> С тех пор, как он сослан в Уральск, в детской литературе образовался пробел, который невозможно заполнить. В. Бианки нужно постоянное общение со специалистами, педагогами и учёными. А также как зоологу-орнитологу ему необходимо наблюдать мир животных той полосы, изучение которой составляет его специальность <...>». Заявление подписали тётка Блока М. Бекетова, Ф. Сологуб, Б. Житков, Е. Замятин, М. Зощенко, С. Маршак, К. Чуковский, В. Шишков, Е. Шварц и другие писатели (всего 33 человека).

Виталий Бианки. Фото: общественное достояние

Виталий Бианки. Фото: общественное достояниеАндрей Белый (Б.Н. Бугаев) просил у Пешковой за свою жену: «Глубокоуважаемая Екатерина Павловна, <...> присоединяю просьбу за К.Н. Бугаеву (бывшую подследственную Васильеву), чтобы ей переменили место прикрепления к Москве до окончания дела об антропософах местом прикрепления к Детскому Селу, иначе нам с ней грозит ряд роковых и неустранимых тягот жизни. <...> Ещё раз простите за беспокойство и сердечное спасибо за внимание. Борис Бугаев (А. Белый)».

Пешковой удалось помочь и Виталию Бианки, и Андрею Белому.

Сосланный в административном порядке по нелепому делу профессор Московской государственной медицинской школы, главврач I Городской психиатрической больницы Алексей Любушин писал Пешковой из Томска: «Более 1/2 года тому назад я был выслан из Москвы в Нарымский край, причём мне в Московском ГПУ была поставлена в вину демонстрация на клинической лекции студентам 5-го курса душевнобольного Ш. – бывшего сотрудника Ч. К. <...> После проведённого тщательного расследования моего дела в настоящее время едва ли у кого-либо останется уверенность, что этот больной демонстрирован мною с какой-либо злонамеренной целью. В данный момент я и сам сознаю, что невольно допустил большую ошибку, не приняв во внимание политического момента <…>».

А вот маленькая записка от известного православного миссионера, епископа Андрея (в миру князя Александра Ухтомского), по инициативе которого осенью 1918 года в Томске был созван Малый поместный собор из представителей духовенства освобождённых от большевиков территорий: «Дорогая Екатерина Павловна, приходил от всей души поблагодарить Вас за любовь и внимание Ваше ко всем страждущим и ко мне грешному. Простите, что не могу ожидать Вас. Земной поклон, Андрей, епископ Томский и Уфимский. 1923, мая 3».

Незадолго до своего ареста и ссылки в Среднюю Азию Преосвященный Андрей получил от находившегося под домашним арестом патриарха Тихона право тайно рукополагать кандидатов для возведения в сан епископов. Очутившись в Ташкенте, владыка тайно постриг в монашество и рукоположил во епископы главного врача городской больницы Войно-Ясенецкого. Через некоторое время знаменитый хирург был арестован и доставлен в Москву. Находясь в бедственном положении, он обратился к Пешковой: «Прошу выдать мне: 1. – Шапку зимнюю; 2. – Валенки; 3. – 1 пару белья; 4. – Рукавицы. Епископ Лука (профессор-хирург В.Ф. Ясенецкий-Войно). Бутырская тюрьма. 17 коридор, 79 камера. 22. X. 1923». Впоследствии он писал в своей автобиографии: «Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького…»

Патриарх Тихон. Фото: общественное достояние

Патриарх Тихон. Фото: общественное достояниеРавным образом Пешкова и её помощники помогали православным и мусульманам, католикам и толстовцам, грузинским меньшевикам и сионистам, участникам красного, белого, зелёного и иных движений всех цветов радуги.

Автор «Записок уцелевшего» Сергей Голицын, неоднократно бывавший в «Помполите», вспоминал обстановку в этом учреждении: «Помещалось оно на Кузнецком мосту, дом 24. Теперь тот скромный двухэтажный дом разрушен, а на его месте построено высокое, принадлежащее КГБ здание…

В кабинет самой Екатерины Павловны <…> допускались по записи, однако мой отец проходил к ней без очереди. И он и моя мать знали её ещё до революции – вместе подвизались в Обществе охраны материнства и младенчества. <...> Увидел я её впервые, когда она с туго набитым портфелем в руках, красивая, эффектная, стройная, в кожаном пальто, в кожаном шлеме лётчика, вышла скорыми шагами из подъезда курсов Берлица, села в коляску мотоцикла и покатила в сторону Лубянской площади. Она всегда ездила в ГПУ таким способом, хотя пешком пройти было два шага.

Со слов Павла Дмитриевича Корина знаю, да это и без меня достаточно широко известно, что вся семья Пешковых – сам писатель-классик, жена, сын с невесткой – были близки с членами коллегии ОГПУ, а Ягода и его присные являлись постоянными посетителями дома на Малой Никитской и на даче Горького и числились его друзьями. Знаю, что Екатерина Павловна, минуя охранительные посты и секретарей, прямо проходила в кабинет Ягоды и в особо вопиющих случаях не просила, а требовала, и не просто смягчения участи заключённых, а их освобождения».

Профессор Леонтьев подчёркивает: «До сих пор нет полной ясности о подноготной взаимоотношений Пешковой с чекистским руководством. Но домыслы о её якобы тайной службе в структуре ГПУ не имеют ничего общего с реальностью. Связь с Ягодой, ухаживавшим за “Тимошей” (домашнее имя невестки Пешковой Надежды), не вызывает особенного удивления. Наиболее правдоподобное объяснение того, почему именно ей позволили возглавить “Помполит” после ареста и высылки когорты старых работников Политического Красного Креста в 1922 году, заключается в том, что у руля ГПУ тогда стояли поляки Дзержинский, Менжинский и Уншлихт, а Екатерина Павловна была тесно связана с Польшей. После окончания советско-польской войны, с осени 1920 года она официально занималась поиском и возвращением на родину легионеров Пилсудского. Впоследствии она была даже награждена знаком Польского Красного Креста».

"Тимоша" (Надежда Алексеевна Пешкова), Мура Будберг (Мария Игнатьевна Бенкендорф), и Екатерина Павловна Пешкова. Фото: общественное достояние

"Тимоша" (Надежда Алексеевна Пешкова), Мура Будберг (Мария Игнатьевна Бенкендорф), и Екатерина Павловна Пешкова. Фото: общественное достояниеОдним из принципов работы Политического Красного Креста с дореволюционных времён было условие недопустимости финансирования за счёт властей. Средства в «Помощь политическим заключённым» поступали от эмигрантских организаций, нелегальных партийных Красных Крестов эсеров и меньшевиков, от Чёрного Креста анархистов, деятельной участницей которого была, кстати, Лидия Чуковская. Большую активность проявлял нью-йоркский Международный комитет помощи политзаключённым в России, привлекший к своей работе Герберта Уэллса, Бернарда Шоу, Ромена Роллана, Анатоля Франса, Альберта Эйнштейна и других западных интеллектуалов. До поры до времени в Москве устраивались благотворительные концерты, спектакли, лекции, литературные чтения и лотереи в пользу политических. На них выступали известные артисты, музыканты, писатели. Филантропам из «Помполита» старались помочь Анна Ахматова, Михаил Чехов, Александра Львовна Толстая, свояченица Короленко Прасковья Ивановская, соратник Бакунина Михаил Сажин... Увы, со временем вспомоществования иссякли, и функция помощников Пешковой свелась к роли справочного бюро. Да и с этой задачей справлялись с трудом, так как с каждым годом поток осуждённых становился всё больше и больше.

Максим Горький, Екатерина Волжина-Пешкова. Фото: Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького

Максим Горький, Екатерина Волжина-Пешкова. Фото: Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького

Муравьёв Николай Константинович и Винавер Михаил Львович. Фото: pkk.memo.ru и общественное достояние

Муравьёв Николай Константинович и Винавер Михаил Львович. Фото: pkk.memo.ru и общественное достояние Виталий Бианки. Фото: общественное достояние

Виталий Бианки. Фото: общественное достояние Патриарх Тихон. Фото: общественное достояние

Патриарх Тихон. Фото: общественное достояние Лаврентий Берия. Фото: общественное достояние

Лаврентий Берия. Фото: общественное достояние