* * *

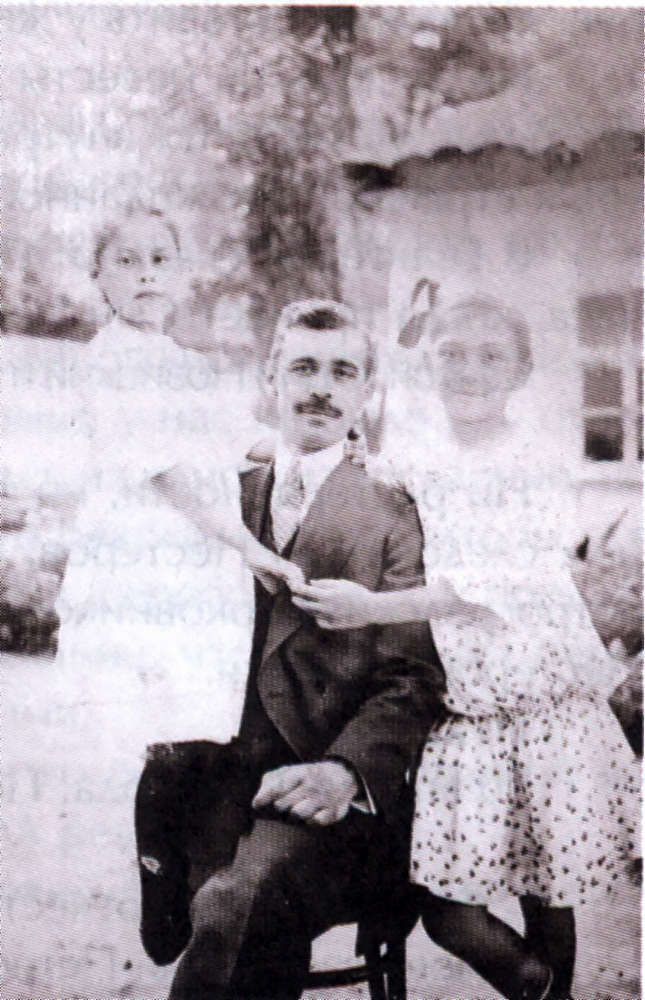

В Киеве Юрий Новицкий познакомился и со своей будущей женой Анной Гавриловной Сусловой – дочерью Гавриила Константиновича Суслова, профессора и заведующего кафедрой теоретической механики Киевского университета. Гавриил Константинович, будучи человеком прогрессивных взглядов, был сторонником женского образования: он лично создал, а затем и возглавил Киевские высшие женские курсы.

В 1910 году у Юрия Петровича и Анны Гавриловны родилась дочь Оксана.

* * *

Новицкому прочили самую блестящую карьеру сыщика. Ещё в годы учёбы он стажировался в Германии, в университете Геттингена, где писал научную работу по проблемам преступлений против личности.

Также он устроился на работу следователем в Киевской судебной палате. В 1911 году Юрий Петрович был привлечён в качестве эксперта по делу об убийстве премьер-министра Петра Столыпина. По результатам расследования им была составлена вызвавшая большой резонанс в обществе докладная записка о неблаговидной роли генерала Курлова в этом деле.

Но Юрий Петрович выбрал стезю преподавателя – тем более что уже во время учёбы в университете Новицкий начал преподавательскую деятельность. Многие студенты жили тогда уроками, но это были частные уроки, репетиторство отдельных учеников. Новицкий же студентом работал в гимназиях и был классным наставником. На собственные деньги он создал приют для детей-сирот, родители которых отправились на каторгу.

* * *

В 1914 году он принял предложение занять должность профессора Петроградского университета. Но переезд в столицу не принёс счастья.

В том же году началась Первая мировая война, и Анна Гавриловна решилась на весьма неординарный поступок: она стала сестрой милосердия в санитарном поезде, который собрал и укомплектовал на свои деньги профессор Суслов. И уехала на фронт, оставив в столице мужа с маленькой дочкой.

Поступок, конечно, героический, но для семьи создающий ряд весьма трудноразрешимых психологических проблем – прежде всего для мужа и дочери.

Вообще семейная жизнь Новицких – особая тема, углубляться в которую крайне сложно из-за отсутствия каких-либо достоверных данных.

Понятно, что всё складывалось непросто. Как можно предположить, в том числе из-за того, что Пелагея Дмитриевна – мать Юрия Петровича, будучи столбовой дворянкой и аристократкой с весьма длинной родословной, считала Анну Суслову недостойной партией для своего сына – прежде всего из-за происхождения. Ведь её прадед был из крепостных крестьян, а профессор Суслов заслужил только личное дворянство, которое он не мог передать детям.

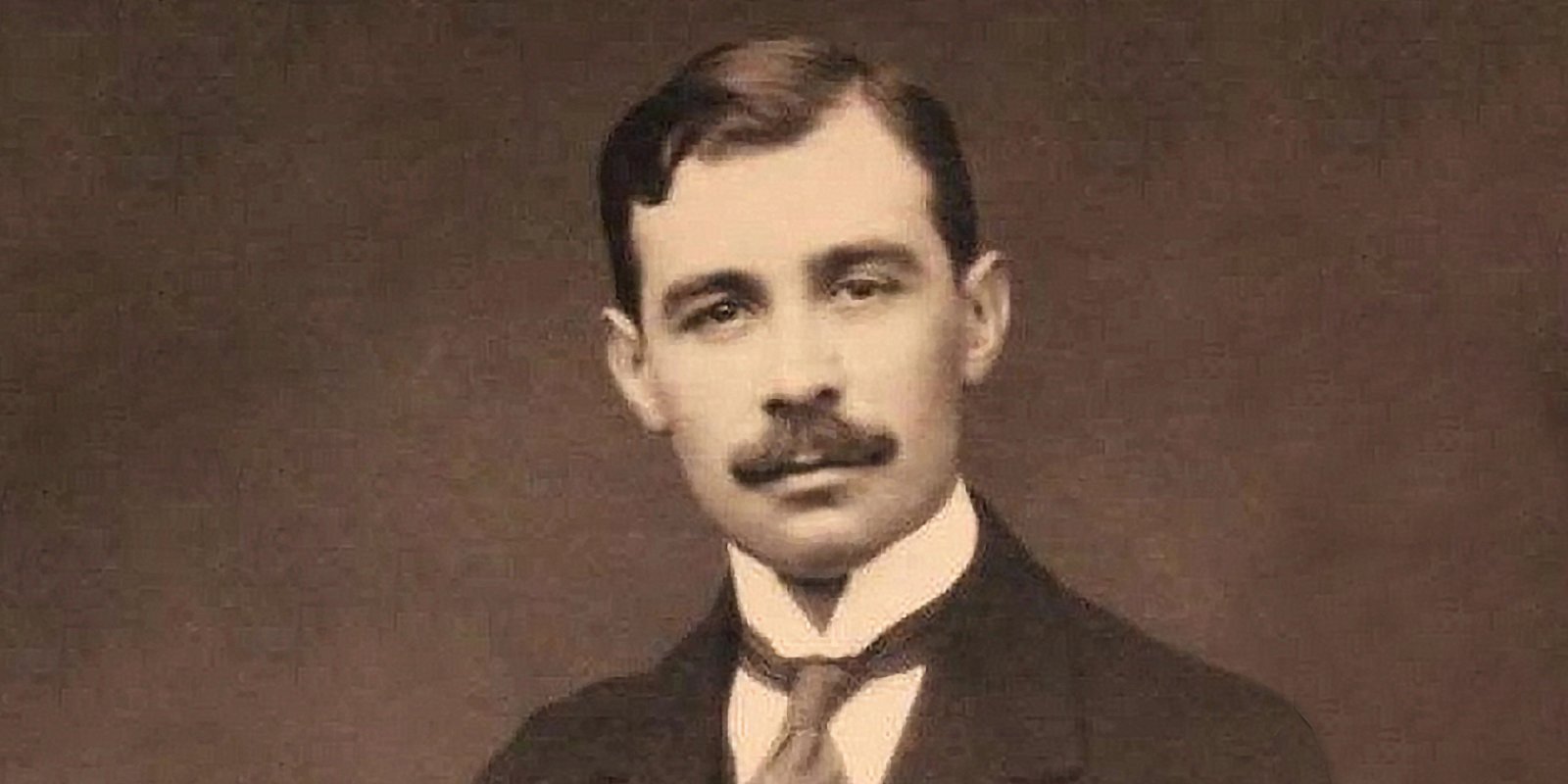

Юрий Новицкий. Фото: law.spbu.ru

Юрий Новицкий. Фото: law.spbu.ruЭта напряжённость читается в письмах, которые Анна Гавриловна писала своей свекрови в Киев. Начинаются они всегда одинаково:

«Ея Высокородию Пелагее Дмитриевне Новицкой…»

И дальше всё излагалось весьма сухо и по делу: «Поздравляем Вас с успехом, дорогая Пелагея Дмитриевна. Ваше письмо очень нас обрадовало. Ждём вас на праздники и целуем крепко все трое – Ксюша. Юра. Нюта».

Почему «Ея Высокородию» не писал родной сын – загадка. Впрочем, как уверяют биографы, в семейных архивах сохранились и письма Юрия Петровича, но последнее его письмо было посвящено сложной проблеме доставки с оказией из Петрограда в Киев модных шляпок.

Сложно сказать, как обстояла семейная жизнь Новицких в бурный период революции и гражданской войны. Известно только, что Сусловы же приняли сторону белых и готовились в 1921 году к эвакуации из страны – в то время профессор с дочерью находился в Одессе.

В 1921 году Анна Гавриловна умерла от возвратного тифа. И Гавриил Константинович остался в Одессе, где сделал неплохую карьеру: при большевиках он стал ректором Одесского политехнического института. Умер Суслов в 1935 году.

Зато к сыну в Петроград переехала Пелагея Дмитриевна. Но вместе они не жили, потому что Юрий Петрович, оставив свою квартиру маме, ушёл жить на съёмную квартиру со своей дочерью. В 1922 году, уже после смерти супруги, в его жизни вошла новая любовь – женщина, с которой он вновь решил обвенчаться.

Словом, не всё у Юрия Петровича было гладко.

Но ведь если посмотреть с другой стороны, Юрий Новицкий был прославлен в лике святых вовсе не за образцово-показательные отношения в семье и с близкими, а за дела, направленные на защиту церкви. Важно помнить об этом, когда мы рассуждаем о подвигах новомучеников, которые были самыми обычными людьми со своим проблемами и слабостями. Но которые тем не менее нашли в себе силы сделать самый важный выбор в жизни и остаться на стороне Бога.

* * *

У Новицкого были не только все возможности избежать неприятностей с большевиками, но и сделать отличную карьеру при новом режиме.

Малоизвестный факт из его биографии: Новицкий принял самое деятельное участие в организации Костромского государственного рабоче-крестьянского университета в память Октябрьской революции. Только за это он был достоин ордена от большевиков.

Также он был инициатором и организатором лекций и семинаров по таким предметам, как советское законодательство и Конституция РСФСР.

Казалось, ему открыты все пути наверх. Надо было только оставить всё прошлое, отряхнуть, как говорили, прах истории. Но для самого Новицкого значение имел только один путь – тот, что вёл его ко Христу.

Будучи прихожанином храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной, он не мог пойти в услужение богоборческому рещиму. Напомним, что в то время настоятелем Скорбященского храма был протоиерей Григорий Сербаринов – известный петроградский миссионер, проповедовавший в тюрьмах, будущий священномученик, одним из первых принявший гонения большевиков. Сразу после Октябрьского переворота отец Григорий был арестован – как заложник. И более полугода он провёл в переполненной камере №22 Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

* * *

Из автобиографии Юрия Новицкого, написанной им во время процесса:

«До революции я, будучи профессором, принимал участие в работе приходских советов, но тогда не было такой самостоятельной организации верующих. После февральской революции я продолжал быть приват-доцентом университета. После Октябрьской революции я работал только в университете и педагогическом институте, читал ряд лекций, ездил читать лекции по России по историческим вопросам.

После Октябрьской революции я был избран членом Правления. Я часто ходил в церковь, настоятели меня знали, и я был избран. Теоретических работ в области религиозной я не вёл.

До революции трудов по религиозным вопросам у меня не было, но я читал лекции на религиозно-философские темы: о проблеме добра и преступлений, о преступлении в идее, о Церковном Соборе. Это были лекции чисто философско-исторического содержания. В восемнадцатом году я уклонился более в религиозную сторону»…

* * *

Первым значимым делом Юрия Новицкого стала помощь в создании в Петрограде Богословского института.

Набережная реки Фонтанки, подворье Троице-Сергиевой лавры. Фото: doctorantura.ru

Набережная реки Фонтанки, подворье Троице-Сергиевой лавры. Фото: doctorantura.ruДо революции в Российской империи работали четыре духовные академии – Московская, Петроградская, Киевская и Казанская, а также духовные училища и семинарии, открытые в каждом губернском городе, которые готовили как священников, так и работников народного просвещения. По декрету Совнаркома «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» все духовно-учебные заведения в России с сентября 1918 года прекратили своё существование и церковь была обречена на постепенное вымирание богословски образованных кадров духовенства.

Причём если Казанская и Киевская духовные академии полуподпольно продолжили обучать студентов, то академия в Петрограде была разгромлена показательно.

Профессор и член-корреспондент Императорской академии наук Н.Н. Глубоковский вспоминал: «Положение академии – трагическое. Большевики с января ничего не платят, причиняли большие неприятности и держали под постоянною угрозой. Церковная власть нынешняя забыла нас ещё больше, чем прежняя. Пробуем спасаться под защитою Университета… но большевики и эту комбинацию отвергают».

Между тем патриарх Тихон призвал верующих в каждой епархии самостоятельно создавать «пастырские училища, которые могли бы до некоторой степени заменить упразднённые духовные семинарии и училища, и готовить кандидатов священства».

Одним из первых на это призыв откликнулся митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), который с разрешения Комиссариата народного просвещения в северо-западной башне Александро-Невской лавры открыл Богословско-пастырское училище. Его руководителем стал бывший преподаватель Петроградской духовной семинарии Иван Павлович Щербов, который вскоре обратился к митрополиту Вениамину с докладной запиской: «В Петрограде как культурном центре всей России должно быть открыто высшее духовное училище, куда поступали бы лица с полным средним и высшим образованием. Таким училищем мог бы являться Богословский институт, устроенный по типу высших специальных учебных заведений и имеющий своей целью подготовку просвещённых, духовно-настроенных пастырей и деятелей православной Церкви в Петроградской епархии».

В октябре 1919 года в Александро-Невской лавре прошло общее собрание уполномоченных 26 приходских общин Петрограда, на котором и был учреждён Богословский институт. Что интересно, Юрий Новицкий как блестящий юрист и знаток советского права настоял на том, чтобы институт был зарегистрирован как общественная организация, формально никак не связанная с епархией.

Более того, Комиссариат просвещения РСФСР, обязанный оказывать содействие общественным организациям в деле образования, предоставил для института третий этаж дома №44 на набережной реки Фонтанки «с мебелью, которая остаётся под ответственность вселяемого».

* * *

Открытие института было назначено на Пятницу Светлой Седмицы 16 апреля 1920 года. Первым ректором института стал протоиерей Николай Кириллович Чуков – близкий друг Новицкого. В его дневнике остались записи об организации первых лекций:

«С объявлениями не так-то скоро дело устроилось. Ходил два дня. Потребовали разрешение исполкома на самое устройство публичных лекций. Принёс. Как нечто одиозное для власти, разрешение подверглось сомнению, и по телефону справлялись, кто подписал. Но, не добившись толку, разрешили, чтобы отвязаться. В Отделе реклам удивились, что разрешено печатание объявлений (правда, не отдельными плакатами, а в “Листке объявлений”). Оказались там сочувствующие, которые взялись устроить всё… В пятницу всё было готово, и он занёс сам ко мне 150 экземпляров, а 2500 экземпляров в тот же день были расклеены по городу. Сегодня уже заходила одна особа, желающая слушать курс в Институте. За ней явился и другой – Мусс, неправославный, с богословским уже образованием лютеранским, в качестве вольнослушателя… ».

Ещё до открытия института были прочитаны открытые публичные лекции, после которых набрана первая группа студентов и слушателей – всего 146 человек. Причём вместо юношей, прошедших курс духовной семинарии, в институт поступали взрослые люди, прошедшие основательную научную подготовку, которые только после большевистского переворота и гонений на церковь решили обратиться к Богу.

* * *

Разумеется, встал вопрос и об источниках финансирования учебного заведения. Согласно уставу института, это были «тарелочные и кружечные сборы в храмах» и частные пожертвования со стороны верующих. Для централизованного же сбора средств и было создано «Общество православных приходов Петрограда и его губернии», ставшее попечителем института.

Первым председателем «Общества» был избран протоиерей Николай Чепурин, который в 1921 году передал бразды правления Юрию Новицкому. Бессменным же секретарём «Общества» был отец Лев (Егоров), основатель Александро-Невского братства.

Отец Лев (Егоров) и протоиерей Николай Чепурин. Фото: общественное достояние

Отец Лев (Егоров) и протоиерей Николай Чепурин. Фото: общественное достояниеОдин из современников так охарактеризовал деятельность Юрия Петровича: «Новицкий людей объединил. Посылались им по квартирам, окружающим эту церковь, спрашивать: согласны ли вы считать себя прихожанами такой-то церкви? Организовать такое дело и создать приходы уже с определённой целью, чтобы спасти церкви, – это дело особо Божие. Апостолы были посланы, а он пошёл сам. Очень представительный такой был человек, молодой ещё, очень такой сдержанный, высокий, очень замечательный. Он объединил приходы. Он не был ни архиереем, который обязан заботиться, он был простым… Нет, не простым. Он был святым мирянином».

* * *

Согласно уставу, цель Общества состояла в «обсуждении вопросов, связанных с религиозно-нравственной жизнью входящих в его состав приходов». И как общественной организации «Обществу» были предоставлены довольно широкие права: устраивать, с соблюдением декретов РСФСР, богослужебные и религиозно-просветительного характера публичные собрания, издавать и распространять религиозно-просветительного характера книги и журналы, а также как юридической организации – ходатайствовать перед властями по делам приходов.

«Общество» стало издавать свой журнал – «Православный церковный календарь». В статье «Соборная жизнь Петроградской церкви» прямо утверждалось, что «Общество» не просто переделывает церковную жизнь по новым правилам, но возвращает её к вектору, заданному Поместным собором в 1917 году:

«Церковность и Соборность – вот те два главные понятия, которые господствуют в сознании, в чувствах и во всех действиях верующего. Вместо Каинова “разве я сторож брату моему?” – Какое мне дело до него, я сам по себе! – добрый христианин избирает законом своей жизни слова апостола: “друг друга тяготы носите и тако исполните закон Христов” (Гал. 6: 2). Он не замыкается в кругу личной жизни и узких эгоистических интересов. Даже забота о спасении своей души теряет для него свой высокий смысл, если она сопровождается равнодушием к общему спасению… Без единения душ и сердец нет церкви, нет истинно религиозной жизни, а есть только отдельные христиане или отдельные приходы, которые, по слову пророка Иезекииля, блуждают, как рассеянные овцы, “делаясь пищею всякому зверю полевому”» (34: 5–6).

* * *

И, разумеется, вскоре в Институте возникло и православное Братство Святой Софии – как религиозно-просветительское общество.

Ядро братства, помимо профессоров института, составляли прихожане университетской церкви. О жизни «софистов» остались краткие записи в дневнике протоиерея Николая Кирилловича Чукова:

«В понедельник вечером (5 января 1921 года) было собрание… Евангелия не толковали, только прочитали 13-ю главу Матфея, занимались вопросом о положении Церкви в государстве. Я прочёл практические вопросы, выработанные нами накануне со Щербовым. Но вопрос сначала пошёл в сторону принципиальную – о вселенских и национальных задачах Православной Русской Церкви, дошёл даже до общего вопроса о возможности достижения задачи ввиду отступления в конце веков. В конце концов подошли ближе к цели: согласились, что Церковь есть Мать, руководящая человечеством, и как таковая она знает, куда ведёт. Но Церкви надо строиться, занять независимую позицию…»

* * *

Дочь Новицкого Оксана много лет спустя вспоминала, как весной 1922 года Новицкого навестил философ Лев Платонович Карсавин – его коллега по Петроградскому университету и Богословскому институту, блестящий знаток религиозной жизни Запада. Их разговор состоялся за несколько дней до того, как Карсавин был вместе с другими профессорами университета выслан из Советской России.

И, судя по всему, Карсавин пришёл уговорить Новицкого оставить мать в Петрограде и вместе с дочерью ехать на Запад.

Девочка запомнила их разговор слово в слово:

– Юра, – сказал Карсавин отцу, – подумай ещё раз. Поедем. Здесь ничего не будет. Ты погибнешь.

– Здесь моя Родина, – ответил Юрий Петрович Новицкий своему другу. – Я останусь…

Именно в это время юная Оксана часто бегала от отца с записками, адресованными самому митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанцеву). Переписка касалась самых важных тем: как вывести церковь из-под удара, спасти паству и пастырей.

– Обычно выходил монах, – рассказывала она. – Но поскольку папа предупреждал меня, чтобы я передала записку лично митрополиту, я так и говорила: я не могу, мне надо передать лично, скажите, что от Юрия Петровича. И меня впускали… Митрополит добрый был… Подойдёт и благословит. Видно было, что хороший человек.

Всю жизнь потом хранила она свою первую награду – расписанное пасхальное яйцо, которым благословил её священномученик Вениамин.

* * *

1922 год – это и время торжества большевизма (выиграна гражданская война, идёт процесс создания Советского Союза), и время исторического поражения большевиков, вынужденных под давлением народных восстаний свернуть политику военного коммунизма.

Именно поэтому 1922 год стал переломным, когда Ленин потребовал полного физического уничтожения церкви. Поводом для этого стал неурожай 1921 года и Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 года «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих», согласно которому все предметы из золота, серебра и драгоценных камней, находящиеся у религиозных обществ, изымались в пользу некоего «особого фонда на нужды помощи голодающим».

Патриарх Тихон возразил: «Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство…». Патриарх предложил всем православным собрать средства на помощь голодающим, чтобы власти не трогали богослужебные предметы, но Ленину вовсе не нужны были деньги для покупки продовольствия. Нет, ему нужен был предлог для уничтожения церкви.

В первом ряду слева направо: епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), патриарх Тихон и митрополит Петроградский Вениамин. Во втором ряду справа от патриарха – Яков Полозов, его келейник; слева от патриарха проф. Иван Гаврилович Троицкий, и.о. проректора СПбДА, далее – проф. Сергей Михайлович Зарин, и.о. ректора.Фото: svtikhon.ru

В первом ряду слева направо: епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), патриарх Тихон и митрополит Петроградский Вениамин. Во втором ряду справа от патриарха – Яков Полозов, его келейник; слева от патриарха проф. Иван Гаврилович Троицкий, и.о. проректора СПбДА, далее – проф. Сергей Михайлович Зарин, и.о. ректора.Фото: svtikhon.ruВот строки из письма Ленина от 19 марта 1922 года:

«Для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления…

Никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Это соображение в особенности ещё подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи (имеется в виду Генуэзская международная конференция по экономическим и финансовым вопросам, на которой большевики де-факто получили признание в качестве властей РСФСР. – Авт.) окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий…»

* * *

Стартом же массовых расправ над духовенством и должно было стать «Петроградское дело» – обвинение Петроградского митрополита и всех значимых церковных авторитетов в препятствовании сбору помощи голодающим. Именно по этому делу в ночь на 29 апреля 1922 года был арестован и Юрий Петрович Новицкий.

Но вообще-то его могли и не арестовать. Дело в том, что ордер на арест был выписан по адресу его прописки на Литейном проспекте, где жила его мать Пелагея Дмитриевна Новицкая. Но сам Юрий Петрович с дочерью Оксаной в то время жил на съёмной квартире на Сергиевской улице – вместе со своей невестой Ксенией Брянчаниновой, появившейся после смерти жены.

Кто знает, как бы всё сложилось, если бы Пелагея Дмитриевна просто сказала бы чекистам, что не знает, где её сын. Но, видимо, для неё было ниже её достоинства выкручиваться и лгать – особенно перед «этими». И она назвала чекистам адрес сына.

* * *

Арест застал Юрия Петровича врасплох.

Оксана Георгиевна много лет спустя рассказывала, что тогда она заболела корью. И в ту ночь она металась в жару и лишь смутно запомнила, как в комнату зашёл проститься отец – растерянный, весь в слезах…

Поцеловал её, а потом повторил две строки, которые навсегда врезались ей в память:

Но ведь гибнуть нам уж рано…

Ты поправься, дочь Оксана!..

Это были строки из её девичьего альбома, датированные 26 февраля 1917 года. Тогда она тоже болела и тоже лежала в одиночестве в своей комнате: отец пропадал на работе, мать моталась по фронтам с госпиталем. В качестве утешения она, как и множество её подруг, стала вести альбом с сентиментальными стихами. Снааоа щапс аоа все, что помнила, потом решила пристать к отцу:

– Папа, напиши мне что-нибудь в альбом…

– Сейчас, сейчас…

Юрий Петрович задумался на миг, а потом быстро написал:

Что обезьянка,

Моя дочь Оксанка!

Слёз наплакала вокруг,

И беда! – потонем вдруг!

Но ведь гибнуть нам уж рано…

Ты поправься, дочь Оксана!..

* * *

Кроме Новицкого, по «Петроградскому делу» было арестовано свыше 90 человек, в том числе сам митрополит Вениамин (Казанский), епископ Венедикт (Плотников), настоятель Исаакиевского собора отец Леонид Богоявленский, протоиерей Николай Чуков. Интересно, что среди арестованных оказался и священник Михаил Чельцов, настоятель Измайловского собора, бывший председатель Епархиального совета, который считал себя врагом «Общества православных приходов» и лично Юрия Новицкого. Ещё бы! Ведь «Общество» фактически перехватило у епархиального совета инициативу по защите церкви и приходов. Более того, отец Михаил Чельцов считал «Общество» виновными в закрытии своей структуры – хотя, конечно, все епархиальные советы были ликвидированы по решению ВЦИК.

Священник Михаил Чельцов, протоиерей Николай Чуков, епископ Венедикт (Плотников) и митрополит Вениамин (Казанский). Фото: общественное достояние, kazansky-spb.ru, levashovo-hram.ru, ©Православная Энциклопедия

Священник Михаил Чельцов, протоиерей Николай Чуков, епископ Венедикт (Плотников) и митрополит Вениамин (Казанский). Фото: общественное достояние, kazansky-spb.ru, levashovo-hram.ru, ©Православная ЭнциклопедияИ вот теперь Михаил Чельцов оказался в одном фургоне смертников с Юрием Петровичем Новицким.

В своей книге «Воспоминание “смертника” о пережитом» он писал: «Едем при полном молчании. Я помню только одну фразу Новицкого, обращённую ко мне: “Вас вместе с нами к расстрелу?! А знаете ли, Вы наилучший повод к кассации”».

* * *

Для показательного процесса власти выбрали зал здания бывшего Дворянского собрания Санкт-Петербурга, которое при новой власти стало Ленинградской филармонией. На процесс тоже пускали по билетам – по пригласительным, которые выдавались только членам партии или студентам Коммунистического университета имени Зиновьева, который тогда находился в Таврическом дворце. Простых людей туда не пускали. Причём большевики решили осуществить видимость «объективного» процесса. Подсудимым даже было разрешено иметь адвокатов – хотя, конечно, всем защитникам было ясно, что результат процесса уже предопределён.

В качестве обвинителя выступал сам заместитель наркома юстиции Пётр Красиков – руководитель Отдела по проведению в жизнь Декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Кстати, он сам вышел из семьи священнослужителя (его дед был настоятелем собора в Красноярске), но уже в юности увлёкся коммунистическими идеями, а в годы гражданской войны зарекомендовал себя как яростный гонитель церкви.

В качестве свидетелей обвинения выступали священники-обновленцы, включая лидера обновленческой церкви протоиерея Александра Введенского, который, однако, от участия в процессе благоразумно отказался: в первый же день процесса при выходе из суда он был ранен женщиной, кинувшей в него камень.

Зато митрополита Вениамина каждый день у здания филармонии встречала огромная толпа людей, которые при виде конвоя с владыкой (его везли из тюрьмы ГПУ на Шпалерной) опускались на колени и молились о здравии митрополита.

* * *

Из протокола допроса Юрия Новицкого на суде:

– Вы сказали, что вы профессор, юрист, по какой специальности?

– По уголовному праву, – ответил Юрий Петрович.

– Где вы читали лекции?

– В университете, в биологическом институте…

– Как вы очутились в таком тесном контакте с церковными людьми?..

– Когда я ещё в Киеве был, я принимал большое участие в церковном богослужении, в церковной жизни.

– Скажите, какой же вклад могли внести в деятельность правления вы, юрист-криминалист?

– Во-первых, в некоторых богословских вопросах я разбирался, в богослужебных вопросах я разбирался, в вопросах богослужебно-практических, если хотите, я тоже разбирался, и затем я считаю, раз верующие взяли на себя обязанность содержать церковь, раз верующим передано имущество, раз верующие призываются теперь к деятельности в этой области, то я не считал ничего такого не совместимого со своим званием, чтобы принять в этом участие, тем более что о моих религиозных убеждениях было известно ещё в самом начале Октябрьской революции.

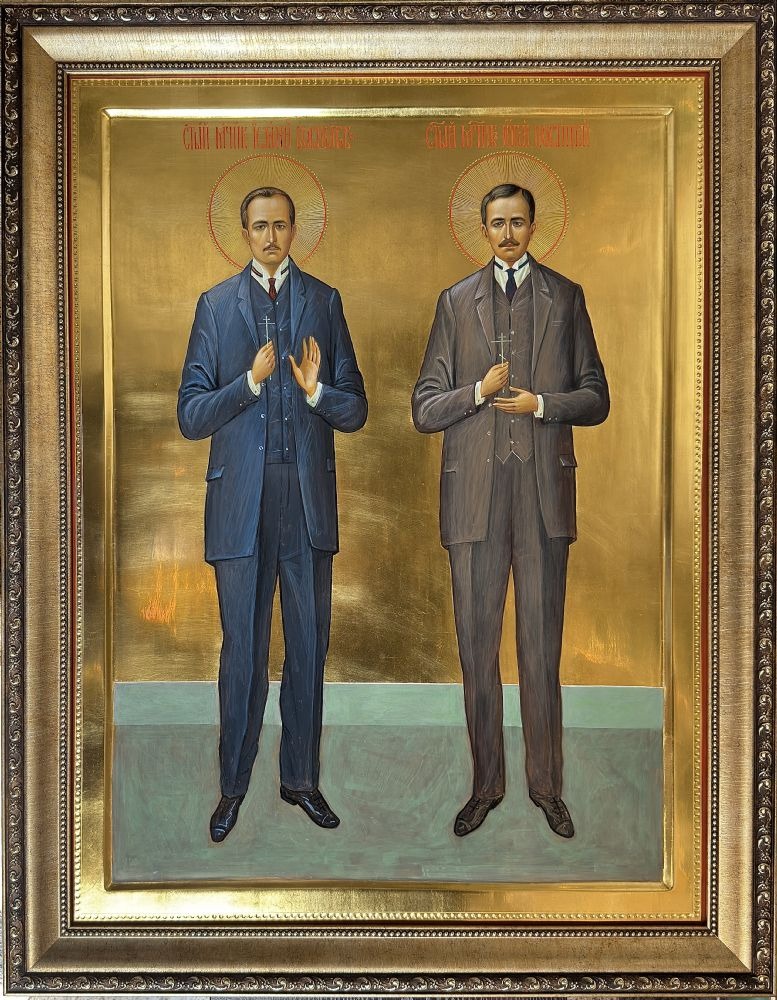

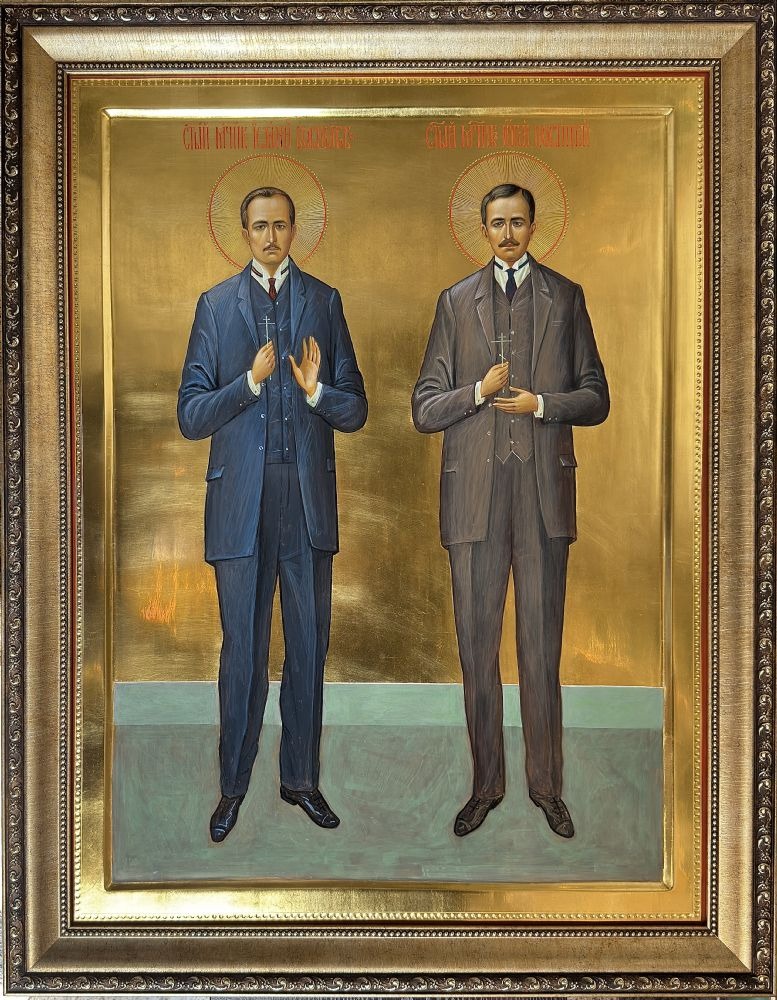

Икона святыхновомучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Фото: nevsky22.ru

Икона святыхновомучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Фото: nevsky22.ru* * *

В своем последнем слове на «суде» профессор права сказал, что если в этом процессе обязательно нужна жертва, то пусть этой жертвой будет он – он один, и чтобы этим ограничились и пощадили остальных.

В итоге Ревтрибунал приговорил к смертной казни 10 человек, которым вменялось в вину «распространение идей, направленных против проведения советской властью декрета об изъятии церковных ценностей, с целью вызвать народные волнения для осуществления единого фронта с международной буржуазией против советской власти».

Другие осуждённые получили различные сроки лишения свободы (от 1 месяца до 5 лет), 26 человек были оправданы.

Учитывая ходатайства части обновленцев о помиловании приговорённых к расстрелу, ВЦИК заменил шестерым приговорённым смертный приговор на длительные сроки заключения. Но четверым осуждённым – митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину, архимандриту Сергию (Шеину), Юрию Новицкому и адвокату Ивану Ковшарову – приговор оставили в силе.

В ночь с 12 на 13 августа 1922 года приговор в отношении четырёх осуждённых был приведён в исполнение.

* * *

Оксана Юрьевна Новицкая не пропала в Петрограде. Ксения Леонидовна Брянчанинова заменила девочке мать, вырастила её. Оксана поступила в институт, успешно окончила его, вышла замуж и долгое время работала педагогом – преподавала химию.

* * *

В 1990 году приговор Ревтрибунала по «Петроградскому делу» 1922 года был отменён и все осуждённые реабилитированы за отсутствием состава преступления. Архиерейский собор 1992 года причислил митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина и «иже с ним пострадавших» к лику святых мучеников.

С 2013 года юридический факультет Костромского государственного университета стал носить имя Юрия Петровича Новицкого.

Юрий Новицкий. Фото: law.spbu.ru

Юрий Новицкий. Фото: law.spbu.ru Набережная реки Фонтанки, подворье Троице-Сергиевой лавры. Фото: doctorantura.ru

Набережная реки Фонтанки, подворье Троице-Сергиевой лавры. Фото: doctorantura.ru Отец Лев (Егоров) и протоиерей Николай Чепурин. Фото: общественное достояние

Отец Лев (Егоров) и протоиерей Николай Чепурин. Фото: общественное достояние В первом ряду слева направо: епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), патриарх Тихон и митрополит Петроградский Вениамин. Во втором ряду справа от патриарха – Яков Полозов, его келейник; слева от патриарха проф. Иван Гаврилович Троицкий, и.о. проректора СПбДА, далее – проф. Сергей Михайлович Зарин, и.о. ректора.Фото: svtikhon.ru

В первом ряду слева направо: епископ Нарвский Геннадий (Туберозов), патриарх Тихон и митрополит Петроградский Вениамин. Во втором ряду справа от патриарха – Яков Полозов, его келейник; слева от патриарха проф. Иван Гаврилович Троицкий, и.о. проректора СПбДА, далее – проф. Сергей Михайлович Зарин, и.о. ректора.Фото: svtikhon.ru Священник Михаил Чельцов, протоиерей Николай Чуков, епископ Венедикт (Плотников) и митрополит Вениамин (Казанский). Фото: общественное достояние, kazansky-spb.ru, levashovo-hram.ru, ©Православная Энциклопедия

Священник Михаил Чельцов, протоиерей Николай Чуков, епископ Венедикт (Плотников) и митрополит Вениамин (Казанский). Фото: общественное достояние, kazansky-spb.ru, levashovo-hram.ru, ©Православная Энциклопедия Икона святыхновомучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Фото: nevsky22.ru

Икона святыхновомучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Фото: nevsky22.ru