Марксизм в истории России сыграл роковую роль, через советское наследие он продолжает влиять на нашу страну до сих пор. Поэтому вдвойне интересно, как и почему марксизм так хорошо прижился на почве императорской России.

Рецепция идей Маркса в России началась рано. Русские интеллектуалы познакомились с «Капиталом» почти сразу же после выхода первого тома в 1867 году. Впервые с немецкого «Капитал» был переведён именно на русский, что привело самого Маркса в изумление. У себя на родине идеи социалистического мыслителя в то время популярностью отнюдь не пользовались.

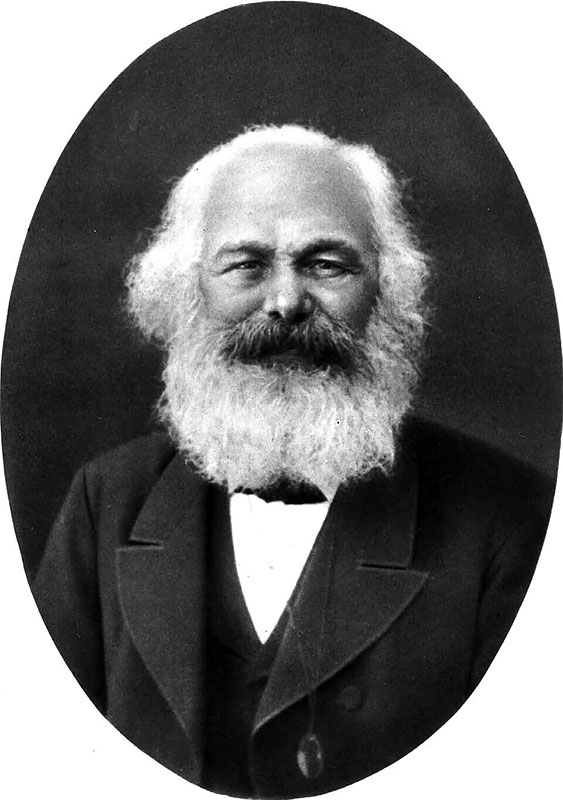

Карл Маркс. Фото: общественное достояние

Карл Маркс. Фото: общественное достояниеОднако парадоксально, но марксизм в России полноценно начал появляться как самостоятельное течение мысли только в 1880-х и 1890-х годах. Как так вышло? Дело в том, что первыми чтецами Маркса в России стали народники. Более того, тот вид «классического народничества», которое оно приобрело к 1870-м годам, во многом был обусловлен влиянием марксизма. Я говорю об объявлении капитализма «врагом номер один».

Антикапиталистические настроения в русской мысли были сильны на протяжении всего XIX века. Они были популярны как в правом лагере (охранители-консерваторы, славянофилы), так и в левом (Герцен, Бакунин, первые народники). «Капитал» Маркса давал нужный критикам инструментарий, позволяющий обличить капитализм с материалистической и научной точки зрения. Неудивительно, что идеи Маркса хорошо легли на российскую почву.

Но, как уже я отмечал выше, это был не марксизм. Последний предполагает строгое следование общественным формациям, когда социализм может развиться только из перезревшего капитализма. Народничество же отрицало капитализм, который в России не должен был наступить. Из своего нынешнего крестьянского состояния страна сразу должна была перепрыгнуть в социализм. Гарантом плавности этого перехода выступала сельская община. Марксизм считал, что всё человечество подчинено единым законам, поэтому с народнической трактовкой перспектив общественного развития в России он был несовместим.

Интересно, что, несмотря на явные противоречия с теорией, сам Маркс испытывал симпатии к народникам. В переписке с Верой Засулич, о которой впоследствии замалчивали ортодоксальные коммунисты, Маркс признавал, что через общину русские действительно могут перейти непосредственно к социализму.

Рождение российской социал-демократии

В 1877 году народник Михайловский, критикуя марксизм, отметил, что в схеме ортодоксальной интерпретации Маркса русским социалистам отведёно место лишь пассивного наблюдателя, который должен способствовать развитию ненавистного ему капитализма в своей стране. Маркс успел ознакомиться с этой статьёй и… В целом был согласен с неправильностью ортодоксии. То, что было описано в «Капитале», было актуально для Западной Европы в момент перехода от феодализма к капитализму, остальные исторические периоды, в том числе в других странах, должны исследоваться в отдельности на основе конкретных уникальных условий. Сам Маркс эту заметку при своей жизни никуда не отправлял, её впервые опубликовали только в 1886 году, когда уже появились первые русские марксисты, взявшие в обойму идею о неизбежности капитализма как исторического этапа перед становлением коммунизма.

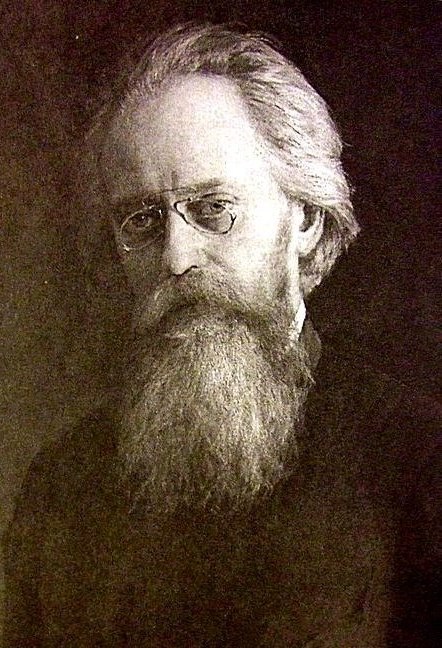

Николай Михайловский. Фото: общественное достояние

Николай Михайловский. Фото: общественное достояниеРеальность постепенно начала показывать неактуальность идей народников. Становление в России капитализма, начало индустриализации, постепенный приход рыночных отношений в деревню с каждым годом пореформенной истории проявлялись всё очевиднее. Отношение к капитализму как к чему-то неизбежному послужило водоразделом, который отделил марксистов от народников. Первым вестником такого поворота стал Плеханов, который отошёл от классического народничества к марксизму.

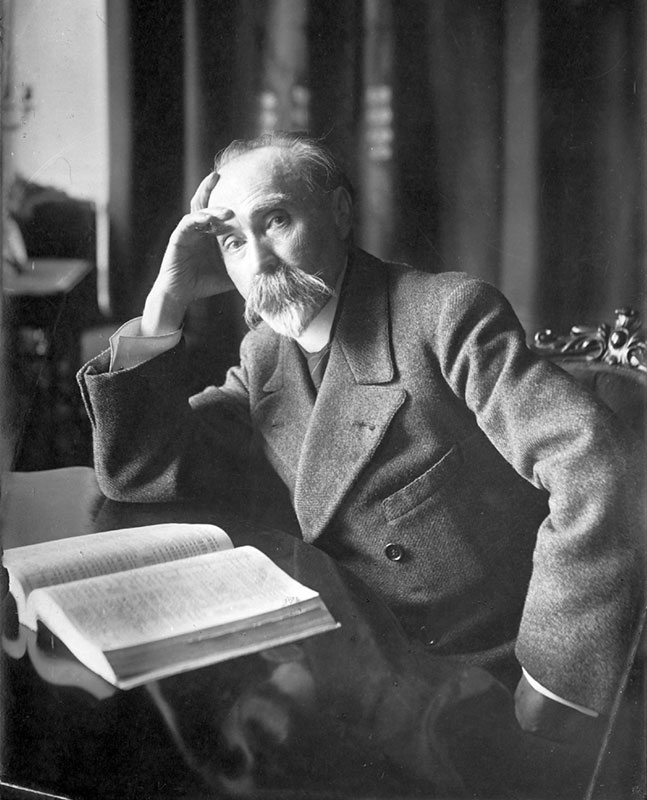

С подачи Плеханова его сторонники в 1880-х годах постепенно избавлялись от революционного пыла, ибо политическое насилие, пока в России капитализм только складывается, ни к чему хорошему не приведёт. Так зарождается российская социал-демократия, ориентирующаяся на парламентскую политическую деятельность немецких соцдемов. Можно сказать, что этот сдвиг был частью общего «поправения» в русской общественной мысли эпохи Александра III.

На самом деле многие мысли Плеханова оказались пророческими. Он считал: если в отсталой стране к власти придут коммунисты и попытаются применить методы социалистического производства, это обернётся катастрофой. Старых бюрократов просто заменят новые, «социалистические», а народом они по-прежнему будут управлять авторитарно.

Георгий Плеханов. Фото: общественное достояние

Георгий Плеханов. Фото: общественное достояниеМарксизм с прагматической точки зрения

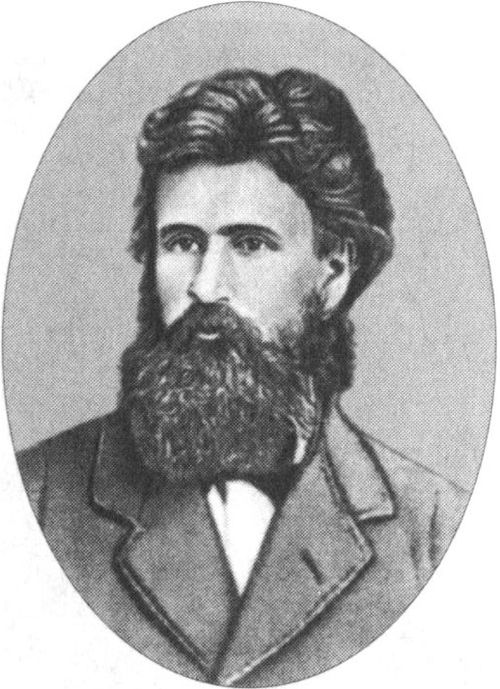

Ещё с 1870-х годов Николай Зибер начинает популяризацию идей Маркса в профессорской среде. Важно, что он подходит к Марксу сугубо инструментально, используя марксизм как метод, а не как политическую установку на социализм. Для Зибера Маркс продолжал традицию Смита и Рикардо в экономике.

В начале 1890-х годов в Российской империи наступает голод, сопровождающийся высокой смертностью из-за эпидемии холеры. Становится всё более очевидным, что общинное хозяйство не способно обеспечить стране эффективный путь развития. Да, она может дать крестьянам справедливость (и то это дискуссионный вопрос), но много хлеба для пропитания она им не даст.

Николай Зибер. Фото: общественное достояние

Николай Зибер. Фото: общественное достояниеМарксизм предоставлял тем, кто желал видеть Россию сильной, систему аргументации для оправдания необходимости перехода к рыночным отношениям и индустриализации. Только с мощной промышленной базой Россия сможет быть конкурентоспособной. Община же обрекает страну на отсталость. В этом контексте неудивительно, что Маркс, германофил и русофоб, соглашался с тем, что Россия может не пойти по капиталистическому пути развития. Ведь тогда Россия так и осталась бы сельской, обеспечивая настоящий пролетарский Запад необходимыми хозяйственными продуктами.

Для Струве и других «легальных» и критических марксистов тема социализма была второстепенной. Интересно, что теоретический марксизм достиг своего пика популярности в 1890-х годах – как раз тогда, когда проблема запоздалого начала индустриализации России открыто встала перед страной. И марксизм помог закрепить в массовом интеллектуальном сознании необходимость капитализма для России. Во многом это произошло как раз благодаря тому же Петру Струве.

Про других марксистов из числа членов рождающейся РСДРП такого сказать было нельзя – их система ценностей радикально отличалась от идеалов Струве, который был воспитан работами славянофила Ивана Аксакова. Плеханов, Ленин, Мартов и другие оторвались от реалий России и настоящих потребностей народа, которому они, судя по своим лозунгам, должны были служить. Дело улучшения положения населения и достижения величия страны неизбежно подразумевает наличие гибкости в политике, способности отказаться от идеологических догм и отойти от радикализма. РСДРП же замкнулась на себе, её члены отвечали только друг перед другом, поэтому оказались не способны реформироваться под влиянием насущных проблем. Их идеология всё больше радикализовывалась, а главным критерием для отнесения человека «к своим» стала безоговорочная лояльность и идеологическая чистота.

Петр Струве. Фото: общественное достояние

Петр Струве. Фото: общественное достояниеНеудивительно, что Струве, будучи патриотом, с начала XX века стал всё более стремительно отказываться от социалистических позиций, в конце концов став правым либералом. Социалисты же, в том числе соцдемы, вернулись к террористическим методам, грозящим России падением в бездну и в конце концов утянувшим туда.