Полемика между «красными» и «белыми» не утихает, ее субъекты находят самую разную аргументацию в пользу своих позиций и стремятся их упрочить. КПРФ вот в последние времена решила пересмотреть итоги ХХ съезда партии: ошибка, мол, вышла – не было ничего страшного в культе личности. Да и был ли культ, как в том анекдоте…

Ключевым бастионом красных, оправдывающим в том числе все деяния генералиссимуса, в этой борьбе выступает индустриализация. В повестке-максимум звучит, что ее могли сделать только большевики; в повестке-минимум обозначается, что большевики смогли провести её очень быстро и масштабно – пусть и с большими человеческими потерями.

Но собственно, почему большевикам нужно было индустриализировать страну очень быстро? Потому что они готовились к большой войне, потому что общество было ужасно отсталым – как и российская экономика. И еще потому, что многое сломала разруха. Это ключевые поинты, и если тезисы относительно отсталости постепенно теряют свой блеск, то «разрухи», точнее от её авторства, красные обычно сторонятся.

Наш крохотный вклад в эту дискуссию, с одной стороны, укрепляет представление о том, что Россия к 1917 году была, мягко говоря, не такой отсталой, как принято её изображать; а с другой стороны, поясняет, почему большевикам пришлось так торопиться.

Воркутинский уголь

Воркута появилась в начале 30-х как огромный лагерь, производственной целью которого была добыча угля. Складывался лагерь в исключительно тяжелых условиях, настолько, что руководство лагеря не могло даже организовать конвоирование всех заключённых и огораживание пространства колючей проволокой.

Первые годы бесхозяйственность и сам по себе тюремный способ организации пространства, а также отсутствие дорог, не позволяли наладить там эффективное производство угля. Достаточный масштаб добыча его приобрела только во время войны, и внимание к Воркуте было полностью обусловлено блокадой Ленинграда: Ленинграду остро был нужен уголь, в Печорском бассейне он лежал ближе чем везде.

Но как пришли большевики к освоению печорского угольного бассейна?

Первые тексты об угле в этом районе относятся к 1809 году. Время от времени и ученые, и промышленники, и Морское ведомство присматривались к печорскому углю, промышленник М. К Сидоров в 1864 году просил Архангельское губернское управление дать ему для разработки угля эти земли, но получил отказ.

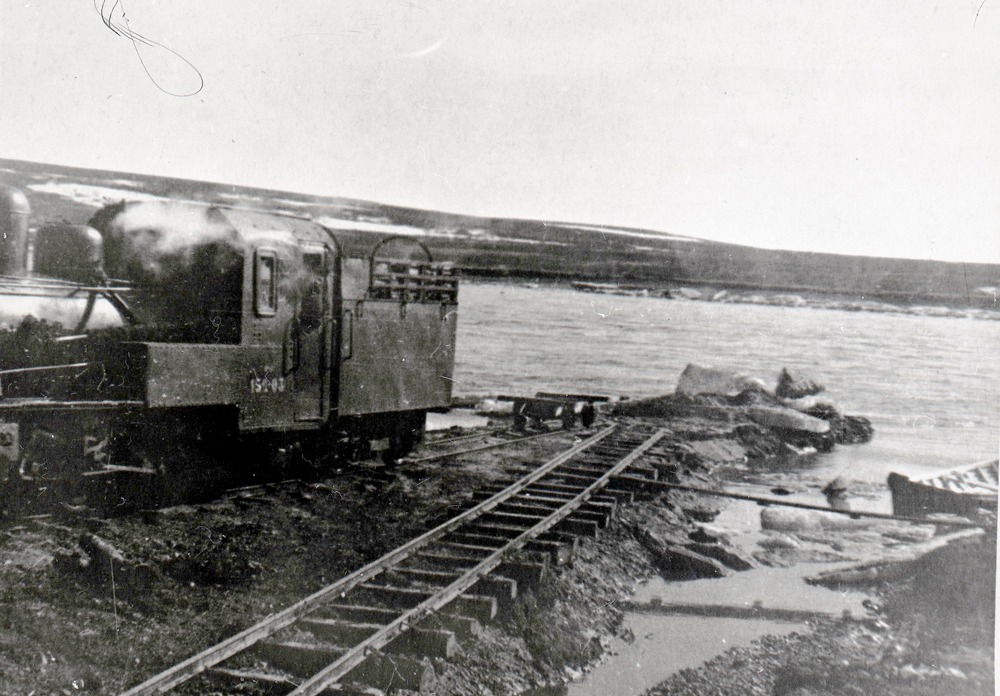

Узкоколейная железная дорога от Рудника до пристани Воркута-Вом, 1930-е годы. Фото: vorkutaugol.ru

Узкоколейная железная дорога от Рудника до пристани Воркута-Вом, 1930-е годы. Фото: vorkutaugol.ruМежду 1886 и 1912 годом выходит ряд научных публикаций с обзорами перспектив печорского угля, в 1917 году геолог А. А. Чернов по приглашению промышленников Рябушинских начинает исследования западного склона северного Урала на предмет угленосности. Правда, в силу некоторых причин приходится сделать паузу, и к исследованиям на севере Урала Чернов возвращается в 1921 году, чтобы в 1924 году достаточно ясно определить наличие значимых залежей угля в регионе. Его сын Г. А. Чернов в 1930 году откроет на реке Воркуте коксующиеся угли, что и станет началом Воркутлага и далее, воркутинского угледобывающего комплекса.

Черновым повезло: пауза в исследованиях Печорского угольного бассейна заняла всего 4 года. Дальше перед нами предстанет более грустный пример.

Судоремонтный завод в Рыбинске

В 1931 году в Рыбинске на заводе «Вымпел» заложен первый моторный катер. Он имел водоизмещение около 6 тонн, длину 11,5 м и мог перевозить 20 пассажиров со скоростью 15 км/ч.

В 1933 году построен первый цельносварной буксирно-разъездной катер. В 1934 году сдано заказчикам 66 судов, четыре катера были построены на экспорт. В этот период началась специализация завода на строительстве боевых катеров. Отличное начало быстрой индустриализации – нужно было торопиться, чтобы капиталисты не смяли.

Выглядит классично, однако судоремонтные мастерские в Рыбинске начали строить представители Товарищества братьев Нобелей в 1904 году. К 1907 году освоены спуск судов на воду и их подъём на берег, тогда же поднято первое судно. В 1908 году открылся сухой док для ремонта судов, не превышающих длиной 38 саженей и шириной 16 аршин.

В 1911 год здесь были построены чугунно-литейная мастерская, деревянный склад и плаз, усилено оборудование механического цеха. С этого времени слип начал функционировать как судостроительное предприятие. Тогда же был построен паровой винтовой разъездной катер «Мошка» мощностью 25 л.с. и баржа «Княжна Евпраксия» грузоподъёмностью 200 тысяч пудов.

К 1917 году в Рыбинске было отремонтировано и построено 22 самоходных судна, 17 барж и шаланд; отремонтировано 185 нефтеналивных барж, 77 служебных и вспомогательных судов, 60 буксирных и 28 товарно-пассажирских пароходов. Накануне первой мировой войной на Волге возник мощный специализированный нефтеналивной флот.

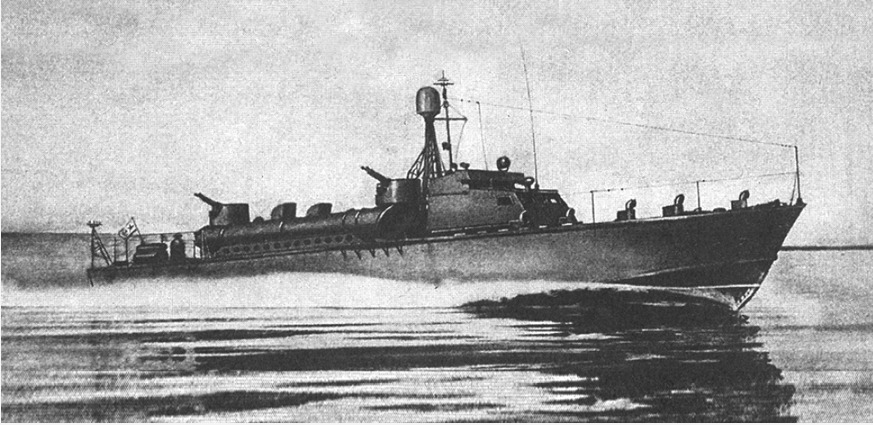

Большой торпедный катер проект ТД-200бис. Фото: vympel-rybinsk.ru

Большой торпедный катер проект ТД-200бис. Фото: vympel-rybinsk.ruСобственно, тут мы наталкиваемся на ядро основной мысли статьи. Логичен вопрос: почему Нобели занялись судостроением, да ещё и на Волге? Они же химики с фокусом на нефтянке и центр их интересов в Российской империи сильно южнее, на Апшеронском полуострове?

Ответ прост: Нобелям хронически не хватало единиц флота для успешного оптового сбыта своей продукции. Иными словами, объём потребления нефтепродуктов в центральной России и особенно в Поволжье был настолько велик, что приходилось предпринимать особые усилия для обеспечения логистики между бакинскими нефтепромыслами и русскими городами. Сам по себе этот факт говорит об "отсталости" дореволюционной России достаточно, чтобы этот аргумент оставить в прошлом.

В феврале 1918 года весь нефтеналивной флот Товарищества Братьев Нобель был национализирован вместе с рыбинским слипом. В 1923 год завод был переименован в Верфь им. Володарского и получил статус судостроительной верфи.

До 1926 года завод занимается в основном ремонтом, балансируя на грани выживания. В 1927 году здесь был введён в строй нефтеналивной теплоход «Максим Горький» грузоподъёмностью 600 тонн и мощностью главных двигателей 480 л.с., и постепенно после почти десятилетнего перерыва завод переходит к своему развитию.

И это не вся история. Недалеко от Рыбинска, в селе Абакумово, в 1863 году купец Николай Журавлёв запустил судостроительный завод.

На предприятии изготавливали паровые машины и котлы для пароходов, буксирные пароходы, мелкие суда (марлинеки, кормовые лодки, баржи) и другие. В 1873 году завод впервые в России освоил суда американского типа. Завод выполнял заказы многих торговых и промышленных компаний, пароходных товариществ, владельцев пароходов, а также крупных заводов и фабрик, железной дороги.

Николай Журавлёв был представителем третьего поколения династии ярославских купцов, и революция настигла уже его внуков – в 1918 году завод был национализирован, в 1941 году затоплен при создании Рыбинского водохранилища. Не все династии смогли пережить СССР, как династия Черновых.

Магнитогорск

Проект Магнитогорского металлургического комбината был выбран Гипромезом в январе 1929 года, примерно тогда же началось строительство. В 1932 году Магнитка дала первый чугун, а через некоторое время стала опорой советской промышленности, что особенно важно было во время Великой Отечественной войны.

Казалось бы, вот она модернизация. Но не тут-то было.

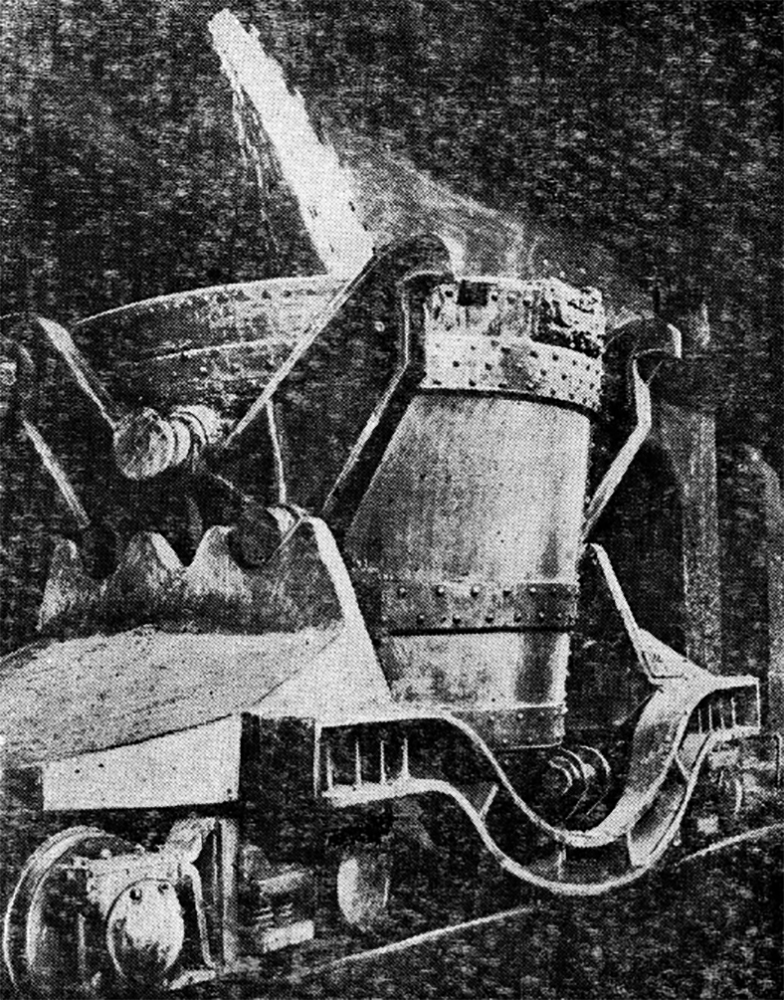

Выдача чугуна. Фото: mmk.ru

Выдача чугуна. Фото: mmk.ruПервую руду с Магнитки везли на Белорецкий завод еще в 1759 году. Завод переживал разные времена, с 1874 года став объектом управления акционерного общества «Белорецкие заводы». В 1899 году заложено плавильное производство, которое вскоре составило 3 миллиона пудов в год.

В 1917 году инженер Эмерлинг по заказу белорецкого акционерного общества составил проект завода, который мог выплавлять до 345 тысяч тонн чугуна в год. В это же время (в воюющей и начавшей переживать революцию стране) начинает прокладываться железная дорога под вывоз чугуна. По разным источникам, успели проложить 15 или 40 верст из 115 между Магниткой и Белорецком (который соединен железной дорогой с Транссибом еще в 1912 году).

Но летом 17 года (получается, параллельно с вооруженным выступлением большевиков) работы были приостановлены, а проект Эмерлинга остался невоплощённым.

К постройке железной дороги вернулись в 1929 году и довольно быстро завершили, а первая домна была запущена в 1932 году.

КМК

Кузнецкстрой развернулся в 1929 году, его воспевал Маяковский, обещая людям «город-сад». Первая сталь пошла в 1932 году.

А в 1920 году случилось иное. В Кузнецке умер 48-летний инженер Михаил Курако.

Это один из самых известных российских металлургов, сделавший имя на развитии донбасской металлургии. Он создавал металлургические мощности в Краматорске, Мариуполе, Юзовке (будущем Донецке), создал «куракинскую академию» – школу металлургов, во многом задавшую тон всей металлургической истории России 20 века. Помимо массы нововведений, Курако создал унифицированный стандарт четырёх марок шамотного кирпича для кладки печей – стандарт. который работает до сих пор.

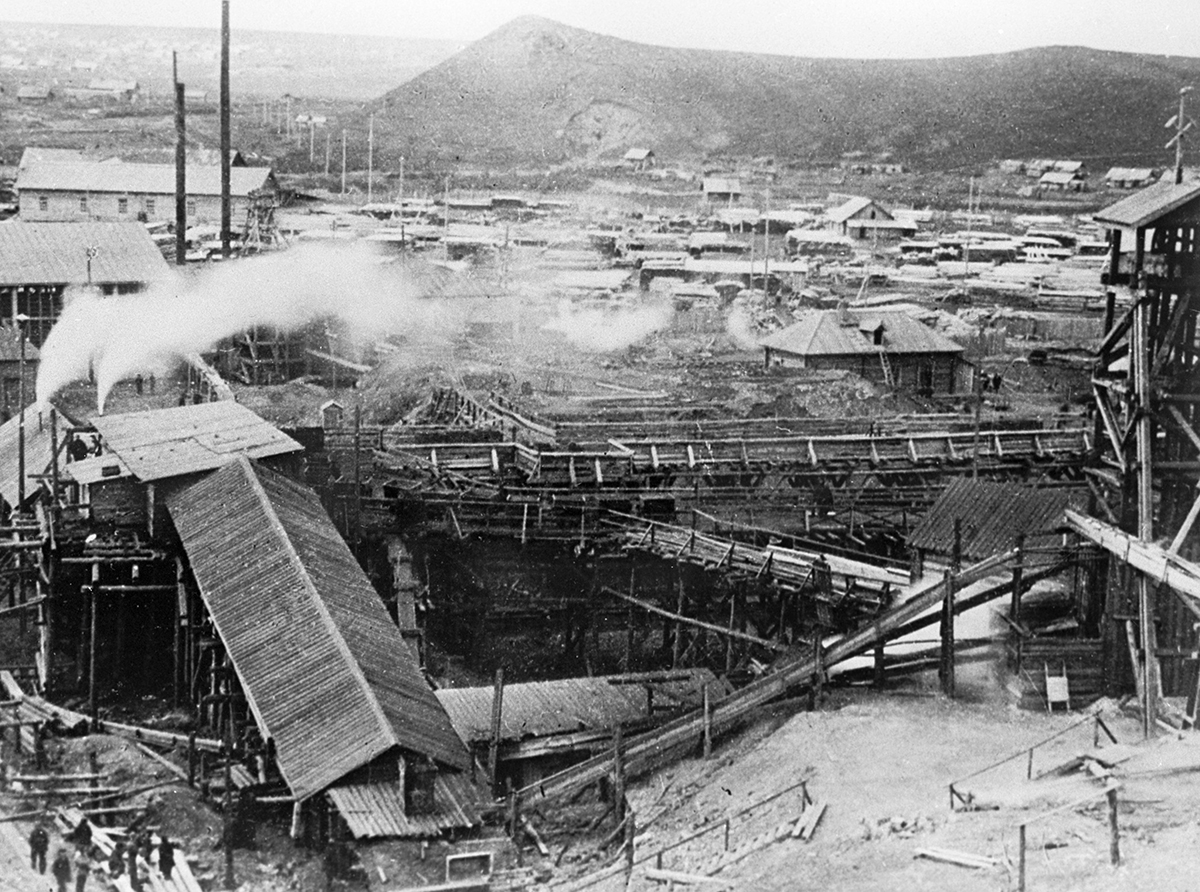

Строительство Кузнецкого металлургического комбината. Фото: РИА Новости

Строительство Кузнецкого металлургического комбината. Фото: РИА НовостиВ 1917 году его приглашает КОПИКУЗ – голландское товарищество, занимавшееся добычей угля в Кузнецком бассейне – для разработки проекта металлургического комбината на юге будущей Кемеровской области.

Он приехал в Томск, потом что-то случилось – так что вместо строительства завода он попал в плен к роговцам, а позже умер от брюшного тифа.

В 1929 году началось возведение КМК, под руководством ученика Курако И. П. Бардина. Бардин с радостью принял предложение возглавить Кузнецкстрой, потому что это позволяло ему воплотить старую мечту Курако – строительство большого металлургического комбината с несколькими домнами.

Итого

Что мы видим на этих примерах?

Прежде всего, довольно хорошо очерченный лаг от 10 до 12 лет между последней вспышкой развития и приходом большевиков «на чистое поле». Иными словами, большевики затормозили индустриализацию России примерно на одну десятую часть самого динамичного века человеческой истории.

Второе, что мы видим, – перед революцией разработкой и организацией промышленных производств занимались частные субъекты. Без большого пафоса, без надрыва, постепенное освоение, осмысление потенциального будущего и его воплощение.

При этом несозданные металлургические заводы планировали российские компании, пусть и с иностранными акционерами; и разрабатывали проекты российские инженеры и металлурги. В отличие от большевиков, которые для проектирования приглашали американских инженеров и платили им, как мы знаем, за счёт изъятого у коллективизируемого крестьянства зерна. Иными словами, за время потерянных десяти лет что-то случилось с российскими инженерами.

И третье, ключевое: великие стройки и проекты большевиков были логическим выражением идей, замыслов и проектов, уже проработанных и начавших воплощение в дореволюционной России. 1917 год как рубеж строительства металлургических заводов в этом плане неслучаен: Первая Мировая война резко ускорила промышленное развитие России.