В начале июля 2025 года на очередном съезде КПРФ знаменитый доклад Хрущёва 1956 года о культе личности и репрессиях был признан «ошибочным и предвзятым». Этот символический жест стал очередным проявлением вялотекущей ресталинизации в современной России, о которой писал «Стол». Но, как и в случае с недавно появившимся горельефом Сталину на станции Таганская, «отмена» XX съезда носит скорее ритуальный характер. Это хороший повод вспомнить, в чём состоял смысл выступления Хрущёва в 1956 году – и действительно ли его доклад был ошибкой.

Доклад не для народа, а для партии

Прежде всего, стоит отметить, что осуждение Сталина касалось в первую очередь репрессий внутри партийной элиты. Основное внимание было уделено судьбе самих коммунистов, расстрелянных или арестованных в 1930-х. Реабилитация простых граждан, пострадавших от террора, шла на периферии этого процесса, а итоги коллективизации и раскулачивания не подвергались пересмотру вовсе.

Парадоксально, но сегодняшним отказом от XX съезда КПРФ фактически оправдывает массовые репрессии против коммунистов, учинившиеся при Сталине. Ведь именно партийная верхушка 1920-х и 1930-х годов – соратники Ленина, архитекторы большевистского государства – были объявлены «врагами народа» и уничтожены. Получается, партия снова бьёт по своим же.

Основная претензия к докладу Хрущёва заключается в том, что он, якобы, был мотивирован сугубо краткосрочными политическими соображениями. Первый секретарь просто пытался вывести из партийной борьбы за власть бывших сталинских приближённых, участвовавших в организации террора, вроде Молотова, Кагановича и Маленкова. Доля истины в этом, конечно же, есть.

Запрос на безопасность

Однако важно понимать, что к моменту XX съезда борьба за власть в партии уже была в целом завершена. Хрущёв, опираясь на поддержку большинства в Президиуме (тогдашнее название Политбюро) и располагая контролем над КГБ, фактически стал неоспоримым лидером. Любых своих оппонентов, включая Молотова и Маленкова, Хрущёв уже тогда мог убрать кулуарно.

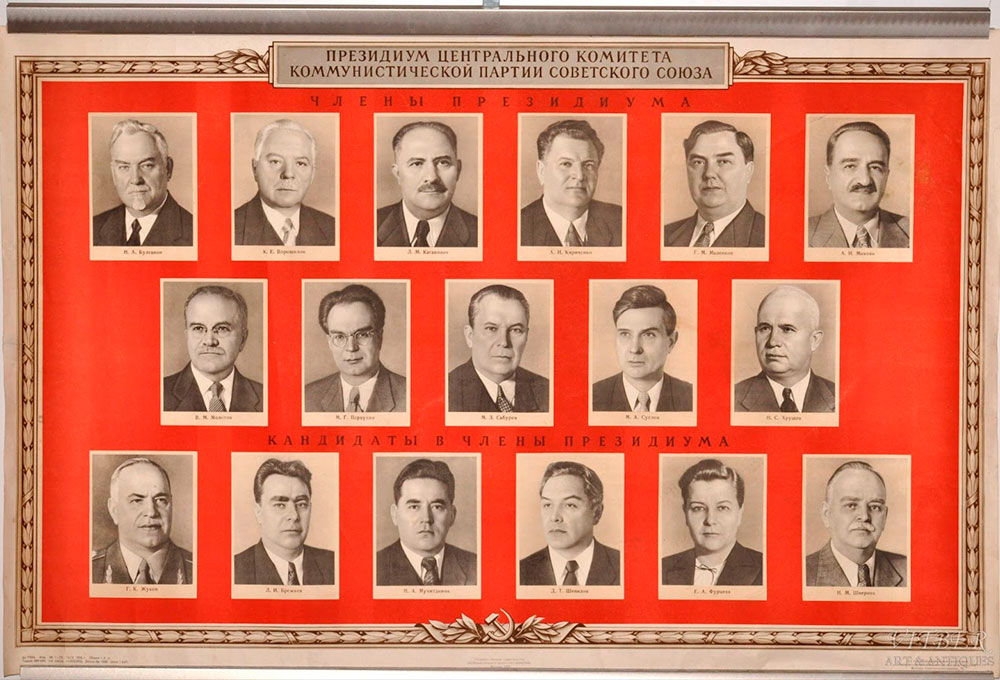

Президиум партии, избранный на XX съезде КПСС. Фото: Государственное издательство изобразительного искусства

Президиум партии, избранный на XX съезде КПСС. Фото: Государственное издательство изобразительного искусстваЗначение XX съезда выходило далеко за рамки внутрипартийной разборки. Реабилитации начались ещё при Берии, продолжились при Маленкове. К моменту выступления Хрущёва на свободе уже находились сотни тысяч бывших заключённых, которые в большинстве своём не совершали никаких настоящих преступлений, а были посажены в рамках сталинского произвола.

В сталинские годы ни один член ЦК не мог быть уверен, что доживёт до следующего Пленума. Аресты, допросы, лагеря, расстрелы – всё это происходило не с кем-то абстрактным, а с коллегами, друзьями, бывшими соратниками. К 1956 году бюрократия была психологически сломлена. Она приняла игру в коллективное подчинение, но взамен хотела стабильности.

Уже к середине 1950-х годов в среде партийной и технической элиты, среди фронтовиков и возвращённых заключённых копился вопрос: кто и зачем устроил всё это? Доклад Хрущёва стал попыткой дать простой ответ – Сталин. Такой ответ позволял и избежать полного обрушения легитимности системы, и снять часть внутреннего напряжения. В отличие от Китая, где основателем государства и автором разрушительных реформ был один и тот же человек, советский режим мог опереться на мифическую фигуру Ленина, чьи идеи Сталин исказил.

Доклад Хрущёва прозвучал и как гарантия безопасности для партийной номенклатуры, та самая стабильность, о которой мечтали в партийных верхах. Отсюда и любовь аппаратчиков к Хрущёву, благодаря которой он окончательно закрепился у власти и смог победить заговор «антипартийной группы» в 1957 году. Но стоило ему заговорить о реформах вроде ротации кадров, ограничения сроков пребывания на постах, подрыва местных кланов – его сняли.

Террор как основа деградации элит

Очень важно зафиксировать, что тот самый консервативный аппарат, не терпящий перемен и в конечном счёте разваливший страну, был выращен сталинским террором. Выживали не те, кто был инициативен, а те, кто умел вовремя промолчать. Лояльность ценилась выше компетенции, страх – выше ответственности.

Номенклатура, спасённая от страха Хрущёвым, вошла в эпоху застоя уже окончательно одряхлевшей – неспособной ни к реформам, ни к управлению, ни к сопротивлению. И в этом – подлинное наследие террора: система, убившая всех, кто мог бы её спасти. Разумеется, по коммунистическому режиму ностальгировать не приходится, но подобная «школа» элит привела к большим потрясениям для России в конце XX века.

На этом фоне особенно фальшиво звучат сегодняшние попытки КПРФ реанимировать сталинский культ. Строящийся ими образ «твёрдой руки» базируется на крайне хлипком и исторически несостоятельном мифе далёком от реальности. Порядок, навязанный через страх, приводит не к стабильности, а к хаосу.