107 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, в Ипатьевском доме города Екатеринбурга был расстрелян последний русский император Николай II, императрица Александра Фёдоровна и их дети: цесаревич Алексей Николаевич и великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия. Вместе с ними пошли на смерть их верные слуги: лейб-медик Евгений Боткин, лейб-повар Иван Харитонов, камердинер Алексей Трупп и комнатная девушка императрицы Анна Демидова.

***

Хотя в сознании российского обывателя давно прижилась мысль, что казнь правителя в ходе революции – это нечто нормальное и даже ожидаемое, расстрел царской семьи разительно отличается от всех расправ над монархами, которые европейская история знала до этого. Карла I в ходе Английской революции судил специально созданный Верховный суд, ему было предъявлено официальное обвинение и дано право на защиту в суде. Людовика XVI в ходе Французской революции к смертной казни большинством голосов приговорил национальный Конвент. Его защищал адвокат, протоколы его суда были опубликованы, а казнь состоялась в центре Парижа при свете дня.

Расстрел царской семьи и последующее сокрытие следов этого преступления были больше похожи на разбойное убийство, чем на законную казнь. Николай II был свергнут задолго до пришествия большевиков к власти. На момент расстрела он уже полтора года как был не императором Николаем II, а гражданином Николаем Романовым. На его имя даже была оформлена продовольственная карточка и подписка на газету «Уральский рабочий», из которой царская семья узнавала о последних новостях. В июльскую ночь 1918 года его, Николая Романова, его жену Александру Фёдоровну, их несовершеннолетних детей и их ни в чём не повинных слуг расстреляли в подвале жилого частного дома, предварительно отогнав от него случайных зевак. Чтобы избавиться от тел, их закидали гранатами в шахте, несколько раз жгли, а после, облив серной кислотой и изуродовав до неузнаваемости, закопали в дорожной яме, положив на неё несколько шпал от близлежащих железнодорожных путей и проехавшись по ним грузовиком. 70 лет по их телам ездили машины и велосипеды, ходили местные жители. Центральная власть сделала всё, чтобы сразу после преступления возложить ответственность за расстрел на власть местную, и если убийство Николая II хотя бы было официально признано, то судьба семьи последнего русского царя годами держалась в тайне.

В 1979 году останки их тел были найдены энтузиастами Гелием Рябовым и Александром Авдониным, которые оставили их в дороге, вложив в захоронение икону. Тогда было просто не к кому обратиться, чтоб достойно предать жертв разбойного убийства земле. Только с наступлением перестройки поисковики решились указать на свою находку, после чего останки были с почестями перезахоронены в Петропавловском соборе Санкт- Петербурга в 1998 году.

Тобольск

В 1917 году, после Февральской революции, царская семья была сослана Временным правительством в Тобольск. Там Николай Александрович и семья встретили большевистский переворот и оставались в городе вплоть до весны 1918 года. Власть в Тобольске большевистские банды захватили лишь через несколько месяцев после Октябрьского переворота, поскольку город был значительно удалён от железной дороги и не имел стратегического значения. Именно поэтому жизнь царской семьи вплоть до весны 1918 года шла в уже привычном для них ритме.

Николай II и его сын Алексей пилят дрова в Тобольске. Фото: общественное достояние

Николай II и его сын Алексей пилят дрова в Тобольске. Фото: общественное достояниеДо Октябрьского переворота царская семья несколько месяцев жила в бывшем доме губернатора Тобольска. Им разрешалась переписка, прогулки, походы в церковь. Государственное пособие позволяло жить во вполне комфортных условиях. За охрану августейших особ отвечали старые гвардейские унтер-офицеры. Многие из них сочувствовали бывшему царю, сожалели о своей роли в его судьбе. Поэтому отношения Николая Александровича с ними были тёплыми. После службы в церкви он, бывало, делился с офицерами просфорами, поздравлял с полковыми праздниками, а сам получал в качестве благодарности пироги или цветы. Населению Тобольска также было известно о пребывании царской семьи в городе. Им присылали еду и встречали у дома, когда бывший царь с женой и детьми шёл на молитву.

Все эти знаки внимания они принимали с благодарностью. При прочтении их писем того времени поражает та незлобивость, доверие и человеколюбие, с которым пленники относились к окружавшим их людям. В их дневниках и письмах едва ли можно найти нелицеприятное высказывание о ком-либо, будь это домашние, красногвардейцы или чекисты.

После отречения Николай Александрович получил возможность полноценно проводить время вместе семьёй. С Александрой Фёдоровной и детьми они постоянно ставили пьесы – например, водевиль Чехова «Медведь», в котором сам Николай играл роль помещика Смирнова. Много читали вместе, о чём отец семейства радостно отчитывался в своём дневнике: «Вечером начал вслух “Дым” Тургенева», «С увлечением читаю “Анну Каренину”», «Мария и я зачитывались “Войной и миром”». Прочитаны были Лесков, Лермонтов, Конан Дойль. И многое из этого читалось именно вместе, вслух, всей семьёй. Центральным в общей жизни семьи было совместное чтение Библии и молитва. За год Святая книга была прочитана вслух целиком. Николай II действительно был отцом образцовой семьи, которая жила в полном согласии и любви до своего последнего часа. В каком-то смысле даже радостно, что они разделили свою смерть вместе, как одно целое. И их совместная мученическая кончина – подлинное свидетельство об их единой жизни.

Политикой Николай Александрович интересовался мало, хотя в курсе событий был всегда. На происходящее в стране он реагировал так же, как и всякий уважающий себя русский человек. Приход большевиков к власти назвал событием «гораздо хуже и позорнее Смутного времени». Брестский мир, подписанный большевиками, считал «кошмаром».

Подписание соглашения о перемирии. Фото: Федеральный архив Германии

Подписание соглашения о перемирии. Фото: Федеральный архив ГерманииВпрочем, бывший государь практически не имел связи с внешним миром и поэтому сильно недооценивал ту степень жестокости, с которой большевики стали проводить свою политику с первого дня пришествия к власти. Вероятно, из-за этого Николай Александрович и Александра Фёдоровна не предприняли никаких попыток спасти детей от будущей мученической смерти.

Нет сомнений, что сами они были готовы пойти на смерть, сохранив верность России до конца. Когда после заключения Брестского мира в воздухе повисло ожидание, что кайзер Вильгельм потребует от большевиков экстрадицию царской семьи по причине своего близкого родства с ней, пленники посчитали отъезд предательством несмотря на то, что именно Германия была родиной императрицы. Хотя Временное правительство, свергнувшее монархию в России, долго (и ложно) пыталось обвинить августейших особ в шпионаже в пользу Германии (самой известной клеветой и поныне является речь будущего члена правительства Павла Милюкова «Глупость, или измена», а также после Февральской революции для этой цели была создана специальная комиссия под руководством Владимира Руднева), Николай Александрович не выказывал никакого желания ехать к врагу и считал возможную заботу немцев о своей семье оскорблением. Александре Фёдоровне и вовсе принадлежат слова, что она готова скорее «умереть насильственной смертью в России, чем быть спасённой немцами».

Расставание

Тем временем тучи над судьбой царской семьи сгущались. Большевики, которым в начале 1918 года едва хватало сил заботиться о таких мелких вопросах, как судьба Романовых, сначала действовали сравнительно мягко. Сократили жалование, отобрали именное оружие, Николая Александровича и царевича Алексея заставили снять погоны. К посещающему дом священнику Владимиру Хлынову приставили красноармейца. Княжна Ольга Николаевна долго плакала и говорила, что лучше теперь вообще его в дом не звать, дабы не подвергать унижению.

В Москве судьба царской семьи обсуждалась начиная с ноября 1917 года. Ленин несомненно хотел казни. Ещё в 1911 году он писал, что «надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых». Однако пределом мечтаний большевиков был показательный суд и казнь над «Николаем Кровавым» в Москве: его успешное проведение усилило бы политические позиции большевиков в стране, где разгоралась Гражданская война. Однако когда большевики наконец смогли дотянуться до царской семьи в Тобольске, стало понятно, что этот план будет очень сложно реализовать. Тобольск окружали несколько более крупных городов Сибири, где местная власть уже принадлежала большевикам. Не имея чётких указаний из Москвы, власти Омска, Екатеринбурга и Тюмени начали грызню за то, чтобы расправиться с царской семьёй и получить лавры палачей бывшего царя. В этой атмосфере Москва наконец решилась на то, чтобы отправить в Тобольск своего уполномоченного представителя – Константина Алексеевича Мячина, старого большевика и чекиста, русского по национальности. В прошлом Мячин был уральским рабочим. В партию он вступил ещё во времена революции 1905–1907 годов, позднее эмигрировал по подложному паспорту на имя Василия Васильевича Яковлева. После Февральской революции 1917 года он вернулся в Россию, в декабре 1917 года вошёл в состав коллегии ЧК, участвовал в разгоне Учредительного собрания. Это был старый проверенный большевик, которому доверял тогдашний глава ВЦИКа Яков Михайлович Свердлов. В инструкциях Яковлеву Свердлов прямым текстом писал, что Николай II должен быть вывезен из Тобольска живым.

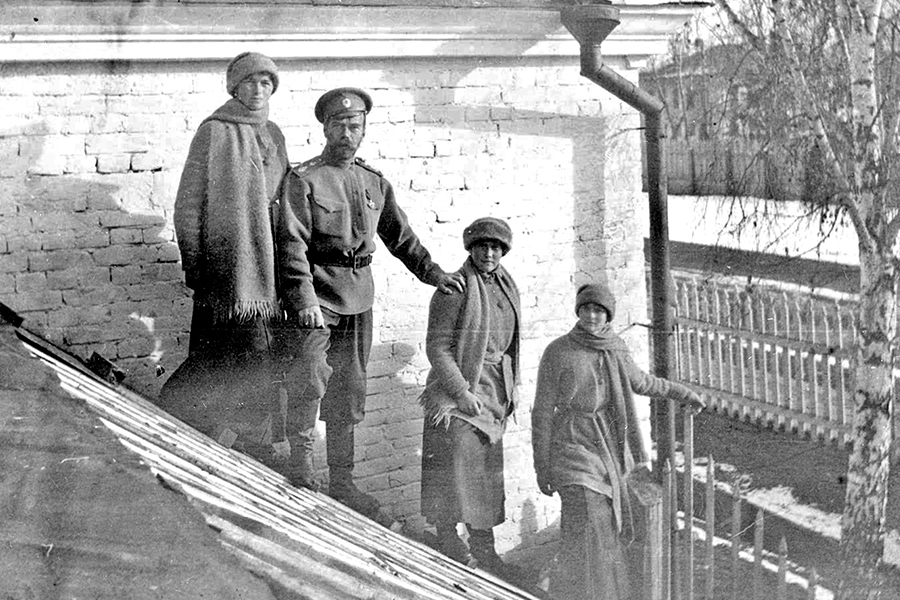

Николай II с семьей в Тобольске. Фото: общественное достояние

Николай II с семьей в Тобольске. Фото: общественное достояниеСтранная задача стояла перед чекистом Яковлевым: спасти Романовых от большевиков. Надо сказать, что этот человек действительно вёл себя очень профессионально. Он был крайне учтив с царской семьёй: жал руку Николаю, улыбался, заботился об их комфорте. Всё это было сделано Яковлевым, дабы войти к Николаю и семье в доверие, однако окружавшими его большевиками он понят не был. Из-за своего поведения с Романовыми и стремления вывезти царскую семью из Тобольска живой он довольно быстро вступил в конфронтацию с теми отрядами, которые были посланы местными советами, чтобы расправиться с узниками.

Яковлев приехал в Тобольск с письменным подтверждением от Свердлова, что его задачей является перемещение царской семьи в Екатеринбург. В ЦК партии в тот момент не было уверенности, что именно столица Урала должна стать последним пристанищем Романовых, однако в обстановке начинающейся Гражданской войны именно Екатеринбург, будучи центром путей сообщения на Урале, представлялся куда более удачным, чем Тобольск, городом, чтобы держать Романовых «под крылом». Готовя возможный расстрел, большевики собрали на Урале всех близких родственников царя. В Алапаевске ждала своей смерти сестра императрицы Елизавета Фёдоровна, а в Перми – брат Николая Михаил Александрович. Кроме того, самым влиятельным большевиком на Урале в то время был член Уральского облисполкома, старый революционер еврейского происхождения Филипп Исаевич Голощёкин. Голощёкин был другом Свердлова – именно поэтому Яковлев должен был отвезти Николая II и его семью в Екатеринбург, а не в Омск или Пермь.

Когда Николай II и семья узнали про намерение большевиков перевезти их из Тобольска, им предстоял нелёгкий выбор. Дело в том, что больной гемофилией цесаревич Алексей, ещё недавно с радостью строивший ледяные горки, 12 апреля сильно ушибся и теперь был прикован к постели. В таких условиях ехать из Тобольска всей семьёй было невозможно. К тому же пленники не знали, куда их повезут. Известно, что они предполагали возможным направлением Москву, в которой, как они боялись, их заставят переподписать предательский Брестский мир для придания ему большей легитимности. Это безумное предположение хорошо иллюстрирует степень оторванности царской четы от реальности происходящего и происшедшего. В этой ситуации Александра Фёдоровна, которую традиционно обвиняют в семейном эгоизме, выбрала Россию и приняла решение ехать, отрывая себя от больного сына. Судя по всему, она верила, что поддерживаемый женой император проявит больше воли и не повторит ошибок годичной давности, когда он в отсутствие жены подписал своё отречение.

Царевич Алексей и Ольга. Фото: общественное достояние

Царевич Алексей и Ольга. Фото: общественное достояниеПрощание было для членов семьи большим горем. Неразрывно они жили вот уже много лет, теперь же троим из них предстояло уехать в неизвестность. Было решено, что вместе с родителями поедет княжна Мария Николаевна.

Мария Николаевна была душой и любимицей всей семьи Николая Александровича. Полковник Евгений Кобылинский описывал её такими словами: «Мария Николаевна – 18 лет, высокая, сильная, самая красивая из всех. Она хорошо рисовала. Из всех сестёр это была самая простая и самая приветливая. Вечно она, бывало, разговаривает с солдатами, расспрашивает их и прекрасно знает, у кого как звать жену, сколько ребятишек, сколько земли и т.п. Она, как и Ольга Николаевна, больше любила отца. За её свойства простоты, приветливости она и получила название в семье “Машка”».

А такими словами описывает княжну учительница Клавдия Битнер: «Мария Николаевна была самая красивая, типично русская, добродушная, весёлая, с ровным характером, приветливая девушка. Она любила и умела поговорить с каждым, в особенности с простым народом, солдатами. У неё было всегда много общих тем с ними. Говорили, что она уродилась в Александра III наружностью и силой. Она была очень сильная. Когда нужно было больному Алексею Николаевичу куда-нибудь передвинуться, он кричал: “Машка, неси меня”. Она всегда его и носила. Её очень любил, прямо обожал комиссар Панкратов. К ней, вероятно, хорошо относился и Яковлев. Девочки потом смеялись, получив письмо из Екатеринбурга, в котором она, вероятно, писала им что-нибудь про Яковлева: “Машке везёт на комиссаров”».

Няня Марии Николаевны, мисс Егер, вспоминала такой случай: «Однажды маленькая великая княжна Мэри выглядывала из окна и смотрела на полк солдат, проходящих торжественным маршем. И Мария воскликнула “О-о-о! Я люблю этих милых солдат! Я хотела бы их всех поцеловать!”. Я сказала: “Мэри, миленькие девочки не целуют солдат”. На протяжении нескольких дней у нас были детские праздники, были среди гостей дети великого князя Константина. Один из них, достигнув двенадцатилетнего возраста, был помещён в кадетский корпус и был одет в свою униформу. Он хотел поцеловать свою маленькую двоюродную сестру Мэри, но она закрыла рукой свой рот и уклонялась от его объятия. “Уйдите, солдат! Я не целую солдат”, – сказала она с большим достоинством и гордостью. Мальчик был очень рад, что его маленькая двоюродная сестра приняла его за настоящего солдата, и немного был удивлён».

Мария Николаевна. Фото: общественное достояние

Мария Николаевна. Фото: общественное достояниеТеперь цесаревич Алексей оставался без своей носительницы, на попечении остальных великих княжон, которые, хотя и прекрасно заботились о цесаревиче, родителей ему заменить не могли. Всю ночь перед расставанием члены семьи провели у кровати больного Алексея, много плакали.

Разлука

26 апреля Николай, Александра и их дочь Мария выехали под охраной Яковлева в Екатеринбург. Путь был долгий и тяжёлый – они ехали в худшее по климатическим условиям время. Дороги были замёрзшими, реки таяли. Однако царская семья это испытание проходила с терпением. «Меня поражала незлобивость этих людей. Они ни на что не жаловались», – говорил Яковлев впоследствии в интервью. По удивительному стечению обстоятельств пленники проезжали родовой дом Распутина в селе Покровское, Александра Фёдоровна записала в дневнике: «Долго стояла перед домом нашего Друга, видела его родных и друзей, которые глядели в окно». Когда наконец достигли железной дороги и пересели в поезд, Яковлеву пришлось несколько раз менять маршрут, так как он не получал гарантии безопасности для семьи от Уральского совета в Екатеринбурге. Несколько раз в ходе путешествия узников и так были готовы перебить различные отряды большевиков, посланные местными советами из уральских городов. В том числе такую попытку совершил и Уральский совет, которому Романовых и так собирались передать. Видимо, из всех екатеринбургских большевиков полную лояльность Свердлову имел только глава совета Голощёкин, в то время как остальная часть совета была рада истребить Романовых ещё до их приезда в Екатеринбург. Хотя Яковлев и не был авторитетом для посланных головорезов, его безусловной «заслугой» является то, что он все-таки довёз Николая II до Екатеринбурга живым.

После того как Свердлов ещё раз подтвердил Яковлеву намерение Москвы передать царскую семью Уральскому облсовету, поезд с узниками наконец был доведён до Екатеринбурга, где миссия Яковлева закончилась. В Москве его службу оценили высоко, поэтому практически сразу он стал одним из командующих РККА на Восточном фронте. Но судьба его сложилась неожиданно: позднее он перешёл на сторону белых, даже бежал в Китай. Однако через некоторое время ему удалось вернуться в СССР. Он был арестован и сидел на Соловках, где ему удалось заслужить доверие органов. После освобождения он получил назначение и стал начальником одного из лагерей НКВД, а позднее был расстрелян в сталинских чистках.

30 апреля царская семья оказалась в Екатеринбурге. Под охраной её сразу перевезли в дом инженера Николая Ипатьева, отнятый у него большевиками незадолго до этого. Николаю Александровичу объявили, что по решению московского ЦИКа он и его семья будут содержаться здесь под стражей до предстоящего суда.

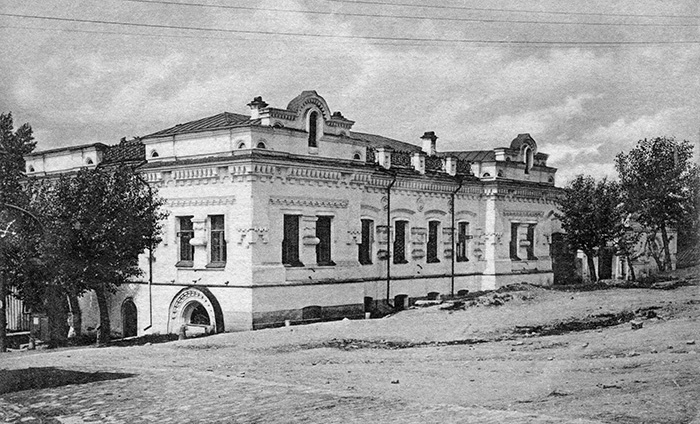

Дом специально оборудовали для содержания царской семьи. Это был новый особняк конца XIX века, построенный в псевдорусском стиле, обеспеченный всеми удобствами, водой и электричеством. Уральский облсовет позаботился о том, чтобы сделать из дома временную тюрьму. Вокруг дома построили стену и пулемётные бойницы, окна закрасили белой краской. На первом этапе узников охраняли красноармейцы. По директиве из Москвы условия содержания пленников сразу ужесточили. Их корреспонденция теперь неустанно проверялась, количество писем жёстко ограничивалось. Позднее переписку и доставку газет вовсе запретили.

При заезде в дом вещи узников досматривали до мельчайших подробностей. Когда один из проводивших первый досмотр охранников вырвал ридикюль из рук Александры Фёдоровны, Николай сделал ему замечание: «До сих пор я имел дело с честными и порядочными людьми».

Охрана Ипатьевского дома действительно была порядочна менее, чем все, кто окружал царскую семью до этого. Вещи пленников стали подворовывать, могли взять без спросу что-то со стола. В коридоре между комнатами всегда стояли охранники, мимо которых приходилось ходить в туалет. Иногда они нарочно задавали вопросы о том, куда идут великие княжны или императрица. Особенно унизительным это положение было для Александры Фёдоровны, которая, как замечал Яковлев, была панически стыдлива и могла часами ждать момента, когда в уборную можно будет сходить не при свидетелях. Слуги Романовых пытались доказать красноармейцам, что такое поведение «безбожно». Николаю запретили заниматься любимыми им физическими упражнениями. В дом допускались, помимо охраны, священник (с которым теперь нельзя было вступать в общение) и уборщицы. Сёстры екатеринбургского Ново-Тихвинского женского монастыря готовили и приносили в дом еду.

Ипатьевский дом. Фото: общественное достояние

Ипатьевский дом. Фото: общественное достояниеС 30 апреля по 23 мая Николай Александрович, Александра Фёдоровна и великая княжна Мария Николаевна жили здесь, дожидаясь приезда цесаревича и остальных великих княжон. В этот период охрана ещё позволяла им вести переписку с родными. Так часто, как это возможно, они писали в Тобольск. Письма старались писать вместе. Каждый писал что-то от себя, своей рукой. Их переписка в этот период раскрывает нам всю полноту упования на Бога, любви и веры царской семьи. Особенным испытанием для них оказалось их разделение во дни Великого поста.

Приведём несколько отрывков из их переписки и дневников.

Дневник Николая II, запись от 19 апреля 1918 года, Великий четверг: «Затем все мы, кроме Аликс, воспользовались разрешением выйти в садик на часок… Хорошо бы подышать воздухом. При звуке колоколов грустно становилось при мысли, что теперь Страстная и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься! Ужинали в 9 час. Вечером все мы, жильцы четырёх комнат, собрались в зале, где Боткин и я прочли по очереди 12 Евангелий, после чего легли».

Пометка Александры Фёдоровны в дневнике от 19 апреля 1918 года, Великий четверг: «Солдаты выпили всю воду из самовара… Приготовила наши образа (иконы) на столе в гостиной».

Дневник Николая II, запись от 21 апреля 1918 года, Великая суббота: «По просьбе Боткина к нам впустили священника и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать “Христос воскресе”».

Дневник Николая II, запись от 22 апреля 1918 года, Пасха: «Утром похристосовались между собою и за чаем ели кулич и красные яйца, – пасхи не могли достать».

Письмо княжны Анастасии Николаевны из Тобольска от 24 апреля 1918 года:

«Воистину Воскресе!

Моя хорошая Машка душка. Ужас как мы были рады получить вести, делились впечатлениями! Извиняюсь, что пишу криво на бумаге, но это просто от глупости… Видишь, конечно, как всегда слухов количество огромное, ну и, понимаешь ли, трудно, и не знаешь, кому верить, и бывает противно… Алексей ужасно мил, так он ест и старается. Мы завтракали с Алексеем и по очереди заставляли его есть, хотя бывают дни, что он без понуканья ест. Мысленно все время с вами, дорогими. Ужасно грустно и пусто, прямо не знаю, что такое. Крестильный крест, конечно, у нас. Господь поможет и помогает. Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, всё в ёлке, как полагается здесь, и цветы…Качались на качелях, вот когда я гоготала, такое было замечательное падание!.. Да уже! Я столько раз вчера рассказывала это сёстрам, что им уже надоело, но я могу ещё массу раз рассказать, хотя уже некому. Мой Джим [пёс княжны Анастасии Николаевны. – А.А.] простужен и кашляет, поэтому сидит дома, шлёт поклоны. Вот и была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как ни странно, прямо арррабка [так в письме. – А.А.]… Очень извиняюсь, забыла вас всех, моих любимых, поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз всех. Сидим сейчас, как всегда, вместе, недостаёт тебя в комнате…

Пока до свидания… Постоянно молимся за всех и думаем: помоги Господь! Христос с вами, золотыми».

Письмо княжны Марии Николаевны из Ипатьевского дома от 28 апреля 1918 года: «С добрым утром дорогие мои. …Только что встали и затопили печь, т.к. в комнатах стало холодно. Дрова уютно трещат, напоминает морозный день в Т(обольске)… У нас в карауле уже несколько дней латыши.

…Благослови Господь ваш путь и да сохранит Он вас от всякого зла. Ужасно хочется знать, кто будет вас сопровождать… Нежные мысли и молитвы вас окружают – только чтобы скорее быть опять вместе. Крепко вас целую, милые, дорогие мои, и благословляю».

Последний адрес

23 мая семья наконец-то воссоединилась. Цесаревич Алексей и великие княжны проплыли на пароходе по реке Тобол до Тюмени, а оттуда приехали поездом до Екатеринбурга. С ними прибыли четверо придворных: адъютант Николая князь Илья Леонидович Татищев, камердинер императрицы Алексей Андреевич Волков, её камер-фрейлина княгиня Анастасия Васильевна Гендрикова и придворная лектриса Екатерина Адольфовна Шнейдер. Их отправили в местную тюрьму, в которой уже содержался князь Василий Александрович Долгоруков, приехавший из Тобольска вместе с Николаем и Александрой. Все они, за исключением Волкова, были убиты. Алексей Андреевич Волков чудом выжил, сбежав во время расстрела осенью 1918 года и оставив прекрасные мемуары.

Сидят гоф-лектиса Е. А. Шнейдер и графиня А. В. Гендрикова, стоят граф И. Л. Татищев, П. Жильяр, князь В. А. Долгоруков. Фото: общественное достояние

Сидят гоф-лектиса Е. А. Шнейдер и графиня А. В. Гендрикова, стоят граф И. Л. Татищев, П. Жильяр, князь В. А. Долгоруков. Фото: общественное достояниеДопущены в Ипатьевский дом были камердинер Иван Дмитриевич Седнев, личный слуга цесаревича Климент Григорьевич Нагорный, горничная царицы Анна Степановна Демидова, доктор Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, его поварёнок Леонид Иванович Седнев (племянник камердинера Ивана Седнева) и камердинер великих княжон Алексей Егорович Трупп. Врач цесаревича Владимир Николаевич Деревенко получил от охраны разрешение проживать в городе как частное лицо и дважды в неделю осматривать Алексея в присутствии коменданта охраны. Уже через пять дней после появления в доме Ипатьева Нагорный и Седнев выразили протест против воровства багажа царской семьи, после чего они были отправлены в тюрьму и там через четыре дня расстреляны. Николая и Александру кражи охраны особенно тревожили из-за того, что среди вещей были два ящика личной переписки. Драгоценности, какие оставались у семьи, дочери зашили себе в корсеты.

Е. С. Боткин. Фото: общественное достояние

Е. С. Боткин. Фото: общественное достояниеЖизнь в доме, как мы можем судить, проходила однообразно. Собираться вместе узникам можно было только во время трапез. Иногда Николай Александрович выносил больного сына в сад, там они играли в безик и в триктрак. Короткие прогулки членам семьи были разрешены.

При этом царская семья продолжала вести себя в высшей мере достойно. По настоянию Николая они делились едой со своими слугами, несмотря на то что часто их объедала охрана. Комендант Ипатьевского дома Авдеев отмечал, что Николай совсем не был похож на заключённого, «так непринуждённо-весело он себя держал». Коммунист Быков раздражённо вспоминал, что Николай относился ко всему происходящему вокруг него «идиотски-безразлично».

Когда царскую семью перевезли в Екатеринбург, верхушка большевистской партии не была уверена в том, как следует с ними поступить. Ленин по-прежнему хотел провести суд. Сейчас нам известно, что от этого плана Ленин не отказывался до последнего. Видимо, даже в такой мелочи, как любовь к театрализованному суду, Сталин оказался лишь продолжателем Ленина. Разумеется, Николая Александровича в финале этой пьесы ожидал расстрел.

И. М. Харитонов. Фото: общественное достояние

И. М. Харитонов. Фото: общественное достояниеЦК партии в Москве до последнего пытался воплотить в жизнь идею Ленина о суде, однако в атмосфере Гражданской войны положение большевиков быстро менялось. Если в апреле 1918 года Екатеринбург был городом, удалённым от всех возможных фронтов, а власть большевиков там была незыблема, то уже к июню он оказался практически на линии фронта. Восстание Чехословацкого корпуса в момент перевернуло положение большевистской власти в Сибири. К середине июня чехи взяли Самару, Омск, Челябинск. Суд был важен, но ещё важнее было расстрелять Романовых до того, как их захватят антибольшевистские силы.

Такими словами метания большевиков описывал позднее Троцкий: «Я мимоходом заметил в Политбюро, что ввиду плохого положения на Урале следовало бы ускорить процесс царя. Я предлагал открыть судебный процесс, который должен был развернуть картину всего царствования (крестьянская политика, рабочая, национальная, культурная, две войны и пр.); по радио ход процесса должен был передаваться по всей стране; в волостях отчёты о процессе должны были читаться и комментироваться каждый день. Ленин откликнулся в том смысле, что это было бы очень хорошо, если бы было осуществимо. Но… времени может не хватить… Прений никаких не вышло, так как я на своём предложении не настаивал, поглощённый другими делами. Да и в Политбюро нас, помнится, было трое-четверо: Ленин, я, Свердлов… Каменева как будто не было. Ленин в тот период был настроен довольно сумрачно, не очень верил тому, что удастся построить армию».

А. С. Демидова. Фото: общественное достояние

А. С. Демидова. Фото: общественное достояниеВ июне 1918 года в Москве было принято решение истребить собранных на Урале Романовых, использовав как предлог попытку к бегству. Именно так был расстрелян великий князь Михаил Александрович, великая княгиня Елизавета Фёдоровна, великий князь Сергей Михайлович и другие. Этот план пытались воплотить в жизнь и с царской семьёй, под руководством члена областного уральского совета Петра Войкова, передавая Николаю II фальшивые письма от якобы преданных ему офицеров, которые призывали его к побегу. Именно ради этого из близлежащего Ново-Тихвинского монастыря разрешили доставлять еду. Николай не сразу понял, кто стоит за этими письмами. Рассуждая о побеге, он требовал у заговорщиков спасти не только свою семью, но и слуг. «Было бы низко, – писал он в одном из писем, – с нашей стороны, даже если они и не хотят быть для нас обузой, бросить их одних после того, как они сами, добровольно, согласились быть с нами в ссылке». Однако Николай то ли не верил в успех этого заговора, то ли не верил в его подлинность. В последнем письме предполагаемым заговорщикам он давал понять, что семья никак не может помочь им в организации побега, а потом добавлял: «У коменданта много помощников, они часто сменяются и стали тревожны. Они бдительно охраняют нашу тюрьму и наши жизни и обращаются с нами хорошо. Мы бы не хотели, чтобы они пострадали из-за нас или чтобы вы пострадали за нас. Самое главное, ради Бога, избегайте пролить кровь». При этом доподлинно известно, что теперь уже в прифронтовом Екатеринбурге действительно были подпольные организации, стремившиеся освободить царя, но контакт с Николаем Александровичем они установить не смогли.

На этом этапе план уничтожения царской семьи провалился. Со второй половины июня большевики начали «зондировать» общественное мнение на предмет возможного убийства Николая. Ленин неожиданно дал интервью либеральной газете «Новое слово», критиковавшей большевистский режим. До того большевики с ней никогда не сотрудничали. В интервью он признал, что ему ничего не известно (!) о судьбе царской семьи, при этом пресс-служба Совнаркома не раз признавала, что поддерживает постоянную связь с Екатеринбургом. Постоянный канал связи с Уральским советом был установлен в июне по распоряжению Ленина.

А. Е. Трупп. Фото: общественное достояние

А. Е. Трупп. Фото: общественное достояниеПосле провала провокации с побегом ЦК большевиков пришёл к пониманию, что возможная казнь Романовых пройдёт в виде расстрела. Однако сейчас мы имеем убедительные доказательства, что даже к началу июля 1918 года Москва не пришла к уверенности, что будет проведён именно расстрел, а не показательный суд. Для прифронтового Екатеринбурга суд был бы уже невозможен, но царскую семью могли перевезти в Москву. Время было. Сам Екатеринбург был взят белыми в течение недели после убийства, однако все большевистские власти успели из него выехать уже после расстрела.

В течение лета 1918 года Голощёкин дважды ездил в Москву для встречи со Свердловым и получения инструкций из Москвы. Судя по всему, именно тогда через него Уральскому облсовету было дано указание готовить расстрел, но не приводить его в исполнение без указа из центра. Привёз он его в Екатеринбург 12 июля, где оно в тот же день было одобрено.

Согласно этому плану, в начале июля в Ипатьевском доме сменилась охрана. На место коменданта дома Авдеева заступил чекист Яков Михайлович Юровский. Именно эта команда должна была расстрелять в случае чего царскую семью. Составлена она была только из чекистов, преимущественно латышей и венгров. Сам Юровский был евреем, рождённым в городе Каинске Томской губернии. Красноармейцы, охранявшие дом до того, были в основном русскими.

Яков Михайлович Юровский, рабочий в третьем поколении, был по профессии часовщиком. Как и Голощёкин, он был приятелем Свердлова. Его дед был отправлен на каторгу по уголовному делу задолго до революции. Примкнув к большевикам во время революции 1905 года, после эмигрировал в Берлин и принял там лютеранство. Вернувшись в Россию, он открыл фотоателье в Екатеринбурге. После Октябрьского переворота Юровский моментально оказался в рядах ЧК. Хотя он и прожил какое-то время в Берлине, он был безграмотен. Это был человек злобный и жестокий, однако обладал важными для чекиста качествами: хладнокровен, до щепетильности честен с государственным имуществом и безгранично жесток, если этого требовал приказ. Известно, что в молодости он участвовал в непреднамеренном убийстве.

Первое, что сделал Юровский, – на корню пресёк кражи. Он не стремился улучшить положение Романовых, однако этим заслужил их доверие. Эта ситуация вновь иллюстрирует, насколько Николай и Александра доверяли окружавшим их палачам. После того как Юровский составил опись всего ценного, что есть у царской семьи, Николай записал в своём дневнике: «Юровский и его помощник сказали, что “случилась неприятная история в нашем доме; упомянули о пропаже наших предметов…” Жаль Авдеева (бывшего коменданта охраны. – Прим. автора), но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае… Юровский и его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас». Александра Фёдоровна в дневнике записала, что 6 июля Юровский возвратил Николаю украденные у него часы. Известно однако, что Александре Фёдоровне новый комендант и его помощники не понравились. Чутье её не обмануло: теперь Романовых охраняла их будущая расстрельная команда.

14 июля, в воскресенье, Юровский разрешил отслужить в доме обедню. Судя по всему, это было последнее полноценное богослужение, которое совершила царская семья. Священнику Иоанну Сторожеву, когда он уходил, показалось, что одна из великих княжен шёпотом сказала ему: «Спасибо».

Продолжение следует.