Корректировка внутреннего курса в СССР в 1930-е годы представляет большой интерес для любителей истории. Этот период начался резким переходом к советскому патриотизму, а закончился реабилитацией дореволюционной России и даже частично – русского национализма. Учитывая глобалистско-интернационалистическую суть проекта большевиков, подобная трансформация многим современникам революционных взглядов представлялась отклонением в развитии советского государства. Однако у этого процесса существовали объективные причины, о которых стоит поговорить.

Первые сигналы

Нет никаких сомнений, что Сталин полностью разделял взгляды Ленина на национальную политику и считал русским национализм главной угрозой. В своем выступлении на XII съезде РКП(б) 23 апреля 1923 года Сталин больше остальных ораторов остановился на «великорусском шовинизме», удостаивая его такими эпитетами, как «основная опасность», «первый и самый опасный фактор» и «опаснейший враг». Это мнение Сталин высказал и на XVI съезде ВКП(б) 27 июня 1930 года: «Нетрудно понять, что этот уклон отражает стремление отживающих классов господствовавшей ранее великорусской наций вернуть себе утраченные привилегии. Отсюда опасность великорусского шовинизма, как главная опасность в партии в области национального вопроса»[1].

Однако через некоторое время стали происходить интересные вещи.

Творчество знаменитого поэта Демьяна Бедного привлекало внимание не только читательской аудитории, но и руководства государства. Его фельетоны, в которых подвергались осмеянию как сами русские, так и «былая Россия» (в фельетоне «Перерва» поэт зашел настолько далеко, что накликал возможность того, что «Наш советский-де строй сам собой пропадёт») были осуждены в специальном постановлении Секретариата ЦК 6 декабря 1930 г. Обескураженный литератор написал письмо Сталину, в котором пытался объяснить свое «художественное» видение ситуации, но получил от советского вождя нагоняй: «Нет, высокочтимый т. Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата»[2]. Кроме того, как это видно в полной версии письма, Сталин повышал градус и обвинял Бедного в приверженности троцкизму: «Существует, как известно, «новая» (совсем «новая»!) троцкистская «теория», которая утверждает, что в Советской России реальна лишь грязь, реальна лишь «Перерва». Видимо, эту «теорию» пытаетесь Вы теперь применить к политике ЦК в отношении «крупных русских поэтов»[3].

Демьян Бедный. Фото: общественное достояние

Демьян Бедный. Фото: общественное достояниеСледующий важный сигнал поступил в 1931 году. Во время выступления на Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года Сталин впервые заговорил о «социалистическом отечестве»: «В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас, у народа, – у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет»[4].

Однако коренной перелом наметился чуть позже.

Предтеча поворота

Для понимания дальнейших шагов советского руководства необходимо объяснить некоторые моменты. Начатые в 1928 году индустриализация и коллективизация постепенно форсировались, что, во-первых, требовало централизации в управлении государством, и, во-вторых, реакции на оказываемое крестьянством сопротивление. 1930 г. стал воистину «бунташным» – согласно данным ОГПУ, в массовых выступлениях против принудительных мер выступали почти 2,5 млн крестьян[5]. Зачастую сопротивление сопровождалось насилием: в том же году произошло почти 1200 убийств и свыше 5000 нападений на работников низового партийного аппарата и местных активистов. Самое большое количество выступлений было зафиксировано на Украине, от которой отставали Северо-Кавказский край (на территории нынешней Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев), Центрально-Черноземная область (включала Воронежскую, Курскую, Орловскую и Тамбовскую губернии) и Нижне-Волжский край (из Астраханской, Саратовской, Сталинградской губерний, Калмыцкой автономной области и АССР Немцев Поволжья).

Ключевое значение для централизаторских устремлений советского руководства сыграл кризис хлебозаготовок в 1932 году, который охватил в основном те же регионы, что и при восстаниях в 1930 году. Вина за срыв кампании была частично переложена на агентов украинизации. В постановлении ЦК и СНК СССР от 14 декабря 1932 г. осуждалось «механистическое проведение» украинизации, на следующий день, 15 декабря, было издано постановление, приостанавливавшее украинизацию на Кубани, в Центрально-Черноземной области, в Казахстане и на Дальнем Востоке. Более того, оно обязывало осуществить перевод всех школ и изданий в РСФСР с украинского на русский язык. Однако в Украинской ССР украинизация прекращена так и не была, и с различной степенью интенсивности проводилась до самого краха советского государства.

Переход к советскому патриотизму

Помимо необходимости централизации управления и борьбы с возросшими аппетитами «внезапно» обнаруженных приверженцев национализмов меньшинств (в первую очередь, украинского) на горизонте замаячила новая угроза. Приход Гитлера к власти в конце 1933 года и осуществленный им вскоре разгром немецкой компартии заставили советское руководство задуматься о приоритетах в развитии страны.

Адольф Гитлер во время избирательной кампании. Фото: Федеральный архив Германии

Адольф Гитлер во время избирательной кампании. Фото: Федеральный архив ГерманииНа январском съезде ВКП(б) 1934 года Сталин осуществил ключевой шаг: отменил принцип «главной опасности». В своей речи он заявил следующее: «Спорят о том, какой уклон представляет главную опасность, уклон к великорусскому национализму или уклон к местному национализму? При современных условиях это – формальный и поэтому пустой спор. Глупо было бы давать пригодный для всех времён и условий готовый рецепт о главной и неглавной опасности. Таких рецептов нет вообще в природе. Главную опасность представляет тот уклон, против которого перестали бороться и которому дали, таким образом, разрастись до государственной опасности»[6]. С этого момента начинается курс на укрепление советской общности.

В пропагандистском обеспечении нового курса активное участие приняли представители старой ленинской «гвардии». Николай Бухарин на страницах руководимых им «Известий» расписывал новую ситуацию: «Так родилось новое государство, и впервые пролетариат обрел свое отечество, свою пролетарскую родину, родину освобожденного труда»[7]. Еще дальше шел другой идеолог большевизма Карл Радек: «Родина наша – это родина не только тех, что трудятся и борются теперь против ига капитала. Она построена на прахе и костях всех, кто боролся за освобождение трудящихся, где бы и когда бы они ни жили. Ибо весь опыт их поражений и побед был впитан, продуман, учтен и положен в основу наших побед Лениным»[8].

Новый курс требовал новых героев. Ими стали как герои красных во времена Гражданской войны (Тухачевский, Ворошилов, Буденный, Егоров), активные участники социалистического строительства (шахтеры Стаханов и Изотов, кузнец Бусыгин, обувщик Сметанин, пограничник Карацупа), исследователи и летчики (руководитель экспедиций в Арктику Шмидт, начальник первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс» Папанин, спасавший экипаж «Челюскина» летчик Водопьянов). О них часто писали в газетах, использовали их изображения в наглядной агитации, стремясь привить гражданам ощущение единства и силы, а также сподвигнуть их на активное участие в социалистическом строительстве.

Централизаторский курс требовал все новых корректив – так в 1936 году произошло восстановление в правах казаков, которым было разрешено служить в армии. «Самое слово казак из синонима реакции, каким оно было раньше, становится синонимом упорного и честного колхозного труда и беззаветной преданности интересам социалистического отечества», – так о этом говорилось в передовице на страницах «Правды»[9].

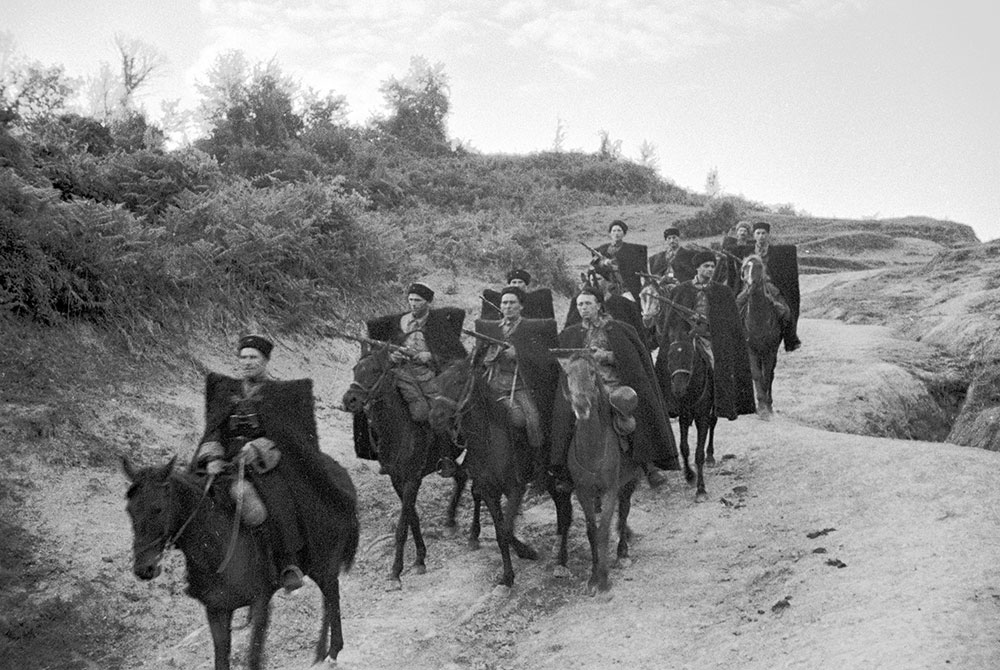

Казаки. Фото: Израиль Озерский/РИА Новости

Казаки. Фото: Израиль Озерский/РИА НовостиОднако вскоре советский патриотизм оказался под серьезным ударом, приведшим к очередному пересмотру идеологической концепции.

«Большой террор» уничтожает советских героев

Можно долго рассуждать о причинах «чистки», затронувшей не только партийную элиту и командование армии, но и представителей «кулачества» и духовенства, «бывших людей», рабочих, а также диаспоральные нацменьшинства. Но факт остается фактом – в огне террора была уничтожена значительная часть советских «героев», которыми восхищались долгие годы. Пропагандистской машине СССР был нанесен непоправимый урон: уничтожались портреты репрессированных «врагов народа», их тексты изымали из обращения, многие книги переписывались.

Только в 1937-1938 гг. советские цензоры внесли 1860 фамилий в список политически неприемлемых авторов и изъяли из обращения 16453 публикации, то примерно составляет около 24 млн книг[10]. Изъятия происходили и в последующие годы. Был отменен выпуск книг, посвященных истории московской фабрики «Большевик» и ленинградского Кировского завода, – из-за арестов руководства предприятий. В январе 1938 г. были ликвидировано издательство «История фабрик и заводов», свыше сотни проектов были сорваны.

В ходе «Большого террора» были репрессированы 99 из 139 членов ЦК, 3 из 5 маршалов СССР, 13 из 15 командующих армией, 8 из 9 адмиралов, 50 из 57 командующих корпусами. Символы советской армии (Тухачевский, Блюхер, Якир, Уборевич, Егоров), спецслужб (Ягода), комсомола (Косарев), соратники Ленина по революции (Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Енукидзе, Дыбенко) были не просто физически ликвидированы – всякое упоминание о них в литературе уничтожалось.

Произошедшая чистка шокировала подавляющее число граждан страны. Вот что впоследствии писал музыкант Юрий Елагин: «Сбитый с толку, ничего не понимающий обыватель с ужасом и недоумением смотрел, как летели в ежовскую мясорубку: генералы, писатели, члены правительства, философы-марксисты, инженеры, ученые»[11]. В массах были посеяны зерна недоверия к высшему руководству страны. Лояльность значительно пошатнулась, советским элитам стало сложно верить. Наглядно отношение к верхам можно выразить словами политрука Шарандина: «Зачем нам знать состав Президиума Верховного Совета, когда там половина врагов народа?»[12].

Последствия кризиса ощущались ещё долго. Например, когда осенью 1939 года перед началом Зимней войны с Финляндией был подписан указ о мобилизации запасников РККА, красноармеец Штылев выражал свое недоверие следующим образом: «Этот закон вредительский, враги народа – Тухачевский, Уборевич тоже подписывали разные приказы. Я этому указу не верю»[13].

Большой террор сделал советскую пропаганду беззубой: базировать её на одних полярниках и летчиках было невозможно.

Так возник запрос на реабилитацию русских героев прошлого.

Пришли к русоцентризму

Большой террор поставил под удар апеллирование к современным героям, которые отныне рассматривались априори как ненадежные. Значительную роль также сыграла сложность усвоения терминов и принципов марксисткой диалектики, которая к тому же не справлялась с задачей мобилизации масс. Поэтому был найден единственно возможный выход – реабилитация царской России и её символического капитала. Советский патриотизм интенсивно окрашивался в русские цвета.

Первым «прощенным» правителем стал Петр I, про которого на экраны в 1937 году вышел фильм. Пушкинский юбилей в том же году сопровождался торжественными мероприятиями – лекциями, поэтическими вечерами и экскурсиями.

Петр I. Государственный Эрмитаж

Петр I. Государственный ЭрмитажНа следующий год вышла знаменитая эпопея Эйзенштейна «Александр Невский», а в 1939 – «Минин и Пожарский», и курс на идеологический русоцентризм стал более очевиден.

Аналогичный процесс был запущен и в армии. Так, на заседании Главного военного совета, 10 мая 1940 г. глава политуправления РККА Лев Мехлис преподнес новое понимание о советской героике: «У нас проводится неправильное охаивание старой армии, а между тем мы имели таких замечательных генералов царской армии, как Суворов, Кутузов, Багратион, которые всегда останутся в памяти народа, как великие русские полководцы, и которых чтит Красная Армия, унаследовавшая лучшие боевые традиции русского солдата. Все это приводит к игнорированию исторического конкретного опыта, а между тем – самый лучший учитель – это история»[14]. Так на место революционных Чапаева и Щорса приходили деятели, всю жизнь воевавшие под царскими флагами.

Таким образом, не только кинематограф, но также и литература («Дмитрий Донской» Бородина, «Чингисхан» Яна, «Севастопольская страда» Сергеева-Ценского, «Порт-Артур» Степанова, «Суворов» и «Ледовое побоище» Симонова), и театр (оперы «Иван Сусанин», «Богдан Хмельницкий», «1812») стали полем пропаганды русского патриотизма.

Однако удостоившийся звания «старшего брата» и «первого среди равных» русский народ был вознесен советским руководством не просто так.

Потребность в централизации к концу 1930-х годов достигла ключевого государственного института. На пленуме ЦК ВКП(б) 12 октября 1937 г. Сталин жаловался на то, что призывники в нацреспубликах не знают русского языка. Приговор вождя был суров: «Это не армия»[15]. Вскоре было издано постановление об обязательном изучении русского языка в школах союзных республик. А на следующий год существовавшие в РККА национальные части и вовсе были расформированы.

Несомненно, оборонительные соображения вкупе с идеологическими мотивами централизации и повышения эффективности пропаганды сыграли ключевое значение в смене нарративов сталинской политики.

Стоит признать, что популяризация русскости через государственное образование и массовую культуру способствовала мобилизации общества в 1941 году и в дальнейшем повлияла на исход войны.

Однако было бы большим заблуждением считать, что Сталин при этом руководствовался не прагматикой, а подлинной русофилией. «Вождь народов» вплоть до самой своей смерти не позволял русскому вопросу стать политически значимым, и «Ленинградское дело» стало ярким тому доказательством.

[1] Сталин И. Собрание сочинений. 1951. Т.12. С. 370

[2] Сталин И. Собрание сочинений. 1951.Т.13 С. 25

[3] РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 1. Д. 2939. Л. 1–6

[4] Сталин И. Собрание сочинений. 1951. Т.13. С.39

[5] ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 679. Л. 36-72

[6] Сталин И. Собрание сочинений. 1951. Т.13. С.362

[7] Бухарин Н. «Рождение и развитие социалистической родины»/«Известия», 6 июля 1934. № 156. С.3

[8] Радек К. «Моя родина»/«Известия», 6 июля 1934. № 156. С.2

[9] «Советские казаки»/«Правда», №48 (6654), 18 февраля 1936, С.1

[10] ГА РФ. Ф. 9425. On. 1. Д. 5. Л. 66; Д. 11. Л. 61

[11] Елагин Ю. Укрощение искусств. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова,

1953. С. 30

[12] РГВА. Ф. 9. Оп. 39. Д. 54. Л. 114

[13] РГВА. Ф. 9. Оп. 39. Д. 79. Л. 93-94

[14] РГАЛИ. Ф. 1038. On. 1. Д. 1401. Л. 5-6

[15] РГАСПИ. Ф. 558. On. 11. Д. 1120. Л. 99-102