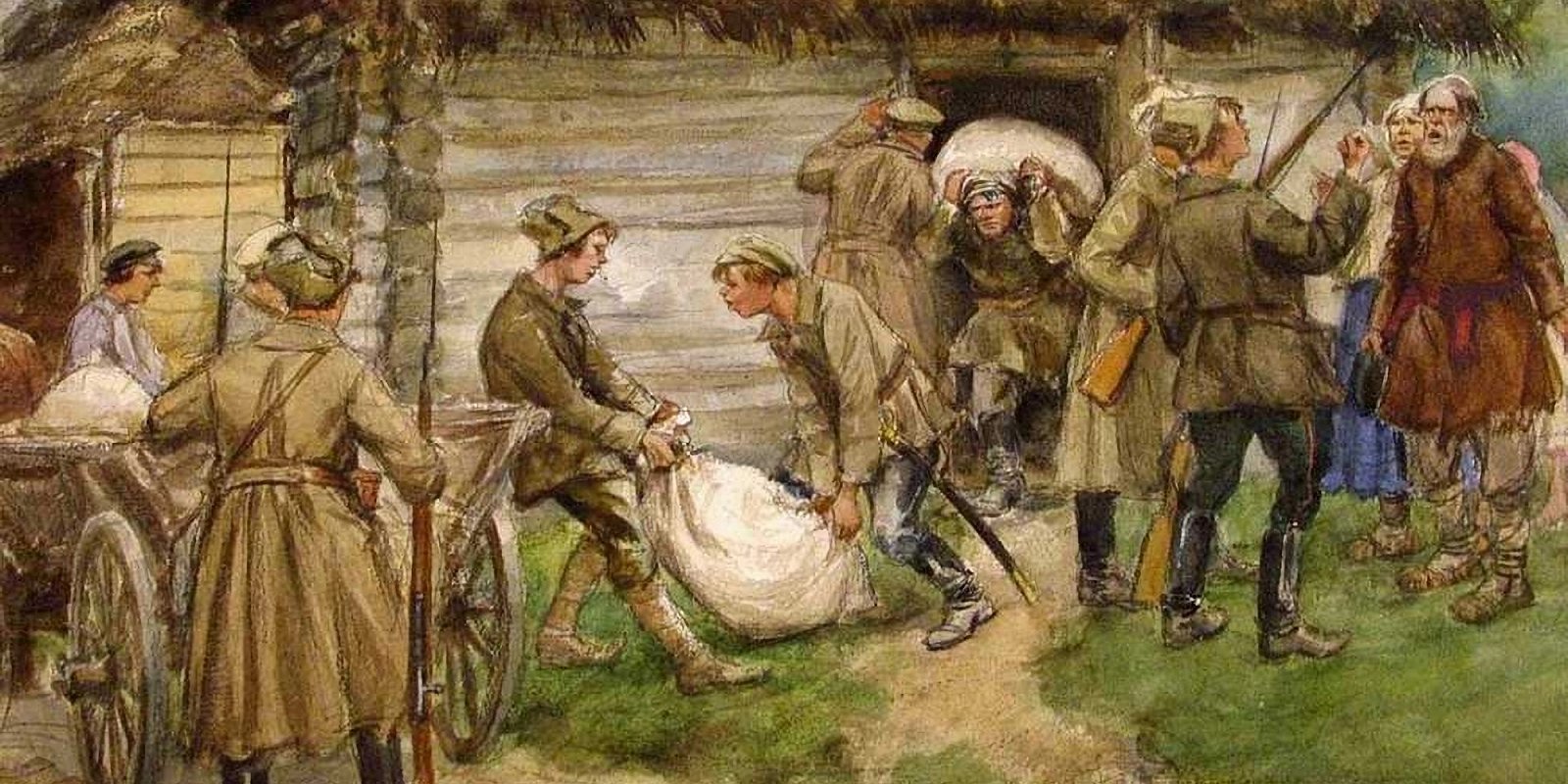

Разбирая архивные документы Тамбовской губернии столетней давности, начинаешь понимать, что у Тамбовского восстания не было классического начала. Дескать, переполнилась чаша народного терпения, и всё закрутилось в вихре кровавой неразберихи…

Нет, анархия и вялотекущая война села против городских продолжались в губернии с самого начала революционных потрясений 1917 года. Даже сама структура крестьянской повстанческой армии появилась задолго до официальной даты начала мятежа.

Но в вышедшей в 1923 году брошюре «Антоновщина» (а это была первая попытка создать какое-то цельное представление о тамбовских событиях) впервые были обозначены временные границы восстания – 20-е числа августа 1920 года.

Михаил Беляков, председатель уездного исполкома, писал: «Эсеро-бандиты открыто выступили 19 августа. В этот день они прибыли в Каменку на заседание уездного комитета СТК (“Союза трудового крестьянства”, то есть сельской партийной ячейки партии социалистов-революционеров. – Авт.). Здесь было созвано общее собрание крестьян. И местный эсер – товарищ Плужников – “официально объявил начало восстания крестьян против Советской власти”».

Обратите внимание: о восстании объявил Плужников, но мятеж назван Антоновским.

Председатель Тамбовского губистпарта тов. И. Глушков в предисловии к брошюре «Антоновщина» чётко обозначил линию партии.

Во-первых, начало мятежа определено на август 1920 года, чтобы провести своеобразный водораздел между Гражданской войной и тамбовскими событиями. Потому что Гражданская война – это интервенция Антанты, походы белогвардейцев Деникина, Юденича и Врангеля. А вот истребление русского крестьянства – это уже как бы совсем другое. (Хотя тот же Михаил Беляков постоянно путается в показаниях – дескать, «бандитские выступления начались ещё в 1918 году, с момента Кирсановской конференции эсеров».)

Во-вторых, всегда и везде нужно было называть мятеж Антоновским – как будто бы всему виною злая воля одного местного бандита по имени Александр Антонов. Имя которого, кстати, появилось в чекистских сводках задолго до начала Антоновского мятежа.

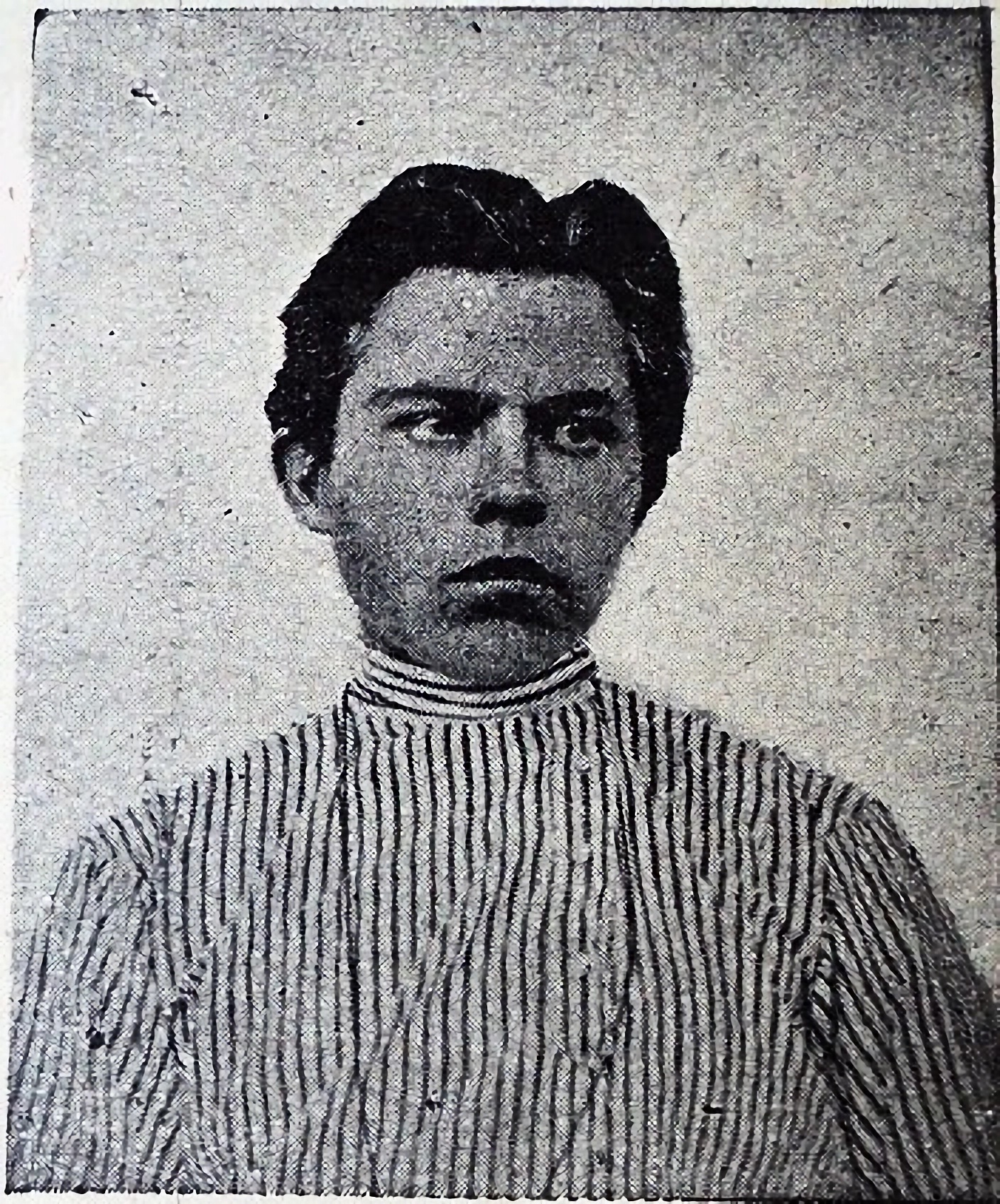

Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ru

Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ruНо на Антонова большевики не зря вешали всех собак. Как писал тов. Глушков, «нет никаких сомнений, что вспыхнувшим дезертирско-кулацким восстанием и подготовкой к нему через партийного эсера Антонова руководили губернские эсеровские центры, которые при дальнейшем развитии событий выполняли задания уже более высоких бандитско-эсеровских центров».

Но и сильно педалировать эсеровскую тему тоже не следовало. Слишком много чести для этих господ интеллигентов. Поэтому большевики пришли к консенсусу: путь за всё отвечает Шурка Антонов – анархист и хулиган. Накипь революции. А с ним и все местные эсеры, которые, оказывается, были послушными марионетками этой «накипи».

* * *

До революции Тамбовская губерния считалась богатейшей хлеборобной губернией. В отдельных районах слой чернозёмной почвы здесь достигает четырёх метров! Но в то же время Тамбовщина считалась и одной из самых густонаселённых губерний Центральной России: здесь насчитывалось более 3,5 тысячи сёл и деревень, в которых жило более 4 млн человек, причём тогда при переписи учитывались только взрослые лица мужского пола.

Поэтому стоит ли удивляться, что земельный вопрос на Тамбовщине стоял особенно остро, а сама губерния ещё со времён Первой русской революции считалась зоной эсеровского влияния.

Первый камень подпольной организации эсеров в Тамбовской губернии заложил ещё сам Виктор Чернов – идеолог и один из основателей партии социалистов-революционеров, сосланный сюда в 1894 году.

На Тамбовщине Чернов развернул бурную деятельность. Собрав актив из местной интеллигенции, он стал организовывать «летучие» библиотеки для крестьян, снабжая их нелегальной литературой революционного содержания.

Также в этих подпольных кружках работали такие видные эсеры, как Александр Новиков, Степан Слетов. Наконец, в Тамбове родилась и выросла Мария Спиридонова, будущий лидер левых эсеров. Дочь местного коллежского секретаря, она была исключена из Тамбовской женской гимназии за политическую неблагонадёжность. Отец устроил Машу работать конторщицей в губернское дворянское собрание, но тут Спиридонова прославилась на всю Россию, расстреляв из револьвера советника губернского правления Гавриила Николаевича Луженовского, стоявшего у истоков Тамбовского отделения «Союза русских людей» – монархической партии.

Суд приговорил Спиридонову к смертной казни, которая затем была заменена на пожизненную каторгу, а газетная шумиха превратила её в «русскую Жанну д'Арк, спасающую Отчизну от “царских сатрапов”».

Впрочем, деятельность эсеров сводилась не только к революционному террору. Куда более масштабной была их работа по организации местного самоуправления. В каждом уезде создавали «крестьянские братства» и «Союзы трудового крестьянства», в которых они готовили крестьян к захвату участков крупных землевладельцев.

Сельский священник Пётр Благонадеждин из села Митрополье Тамбовской губернии писал тамбовскому архиерею: «Через разных земских „служащих на уездыˮ рассылаются и раздаются, обычно окольными и негласными путями, например, следующие листки: „Что такое народное представительство, что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право, что такое свобода слова и печати, как надо расходовать народные деньги, свобода союзов и организаций, что нужно крестьянам, сколько крестьянам земли надо, избирательное право петиции...ˮ»

«У крестьян была какая-то вера, что будет “чёрный” – то есть земельный – передел, – вспоминал митрополит Вениамин. – О земле ходила пословица, что она “ничья”, “Божия”, а не частных собственников. Слышались мнения, что земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает, что земли мало, “курёнка выпустить некуда…”»

Стоит ли удивляться, что в 1905 году в Тамбовской губернии было разгромлено и сожжено 150 помещичьих имений. Погромщиков удалось усмирить только после вмешательства войск.

* * *

Бойцы одного из полков Объединенной партизанской армии Тамбовской губернии. Фото: общественное достояние

Бойцы одного из полков Объединенной партизанской армии Тамбовской губернии. Фото: общественное достояниеПосле февраля 1917 года в Тамбовской губернии было зарегистрировано уже более 350 крестьянских бунтов и поджогов дворянских усадеб. Причём первые погромы землевладельцев начались уже в марте 1917 года – когда в Петрограде толпы прекраснодушных интеллигентов ходили на митинги и пили шампанское.

В Тамбове новости об отречении государя были восприняты на ура, губернатор Александр Салтыков был отстранён от власти, а все бразды правления взял на себя губернский комиссар Временного правительства Юрий Васильевич Давыдов, председатель губернской земской управы и сын крупного землевладельца из Моршанска. Сторонник эсеров, разумеется.

С первых же дней правления губернский комиссар был вынужден столкнуться с помледствитями агитации социалистов-революционеров: по всем районам губернии буквально прошла волна грабежей и «чёрного» передела.

Вот строки из телеграммы землевладелицы Марии Рейтерн на имя председателя Государственной думы Родзянко: «В Тамбовской губернии положение критическое. Солдаты запасного полка без начальства разъезжают по экономиям, требуют вино, деньги, продукты берут, взламывая замки. Прошу вашего срочного содействия».

А вот телеграмма в Петроград от другой местной дворянки – Горяйновой из села Вельможино Кирсановского уезда: «В Тамбовской губернии Кирсановском уезде солдаты грабят имения. У меня в селе Вельможине взяли лошадей и сбрую, отдали мужикам, ограбили управляющего».

Депутат Н.Л. Марков просил самого премьера князя Львова направить в Кирсанов полк солдат: «Получил депешу из кирсановского имения моего, что какие-то солдаты разгромили контору, уничтожили все документы. Прошу меры охранения, иначе спасти хозяйство далее нельзя».

Пытаясь хоть как-то успокоить страсти крестьян, губернский комиссар Давыдов решить назначить в мятежные уезды на посты начальников местных революционеров. Дескать, сами заварили кашу – сами пусть и расхлебывают.

Одним из таких новых назначенцев и был 28-летний Александр Антонов.

* * *

Александр Степанович Антонов родился в 1889 году в Москве, в семье отставного полицейского фельдфебеля Степана Гавриловича Антонова – уроженца уездного Кирсанова на Тамбовщине. После службы он решил осесть в Москве, где удачно женился. Его супругой стала Наталья Ивановна, урождённая Соколова.

В семье Антоновых Александр был третьим ребёнком, но первым и долгожданным мальчиком. До этого у них родились девочки – Валентина и Анна.

Вскоре после рождения Александра Антоновы переехали в Кирсанов, где Степан Гаврилович завёл слесарную мастерскую, а Наталья Ивановна стала портнихой-модисткой. Около 1891 года у них родился второй сын – Дмитрий, в будущем ближайший соратник и помощник своего старшего брата Александра.

Вид на город Кирсанов в начале XX века. Фото: общественное достояние

Вид на город Кирсанов в начале XX века. Фото: общественное достояниеАлександр окончил в Кирсанове начальную школу и городское 4-классное училище, устроился приказчиком у хлебного торговца Милохина, затем – писарем волостного управления, работал учителем в народной школе, писарем в заводоуправлении в Тамбове. Именно в Тамбове он накануне Первой русской революции 1905 года и познакомился с активистами партии социалистов-революционеров, то есть эсеров.

Он вошёл в максималистскую «Тамбовскую группу независимых социалистов-революционеров», которая провела в губернии серию «эксов» – «вооружённых экспроприаций» денег на партийные нужды.

В архивах тамбовской полиции сохранился словесный портрет Антонова: «Ниже среднего роста, лет 18, лицо белое румяное, блондин, острижен коротко... Особая примета – быстрая походка с размахиванием руками. Клички “Шуркаˮ, “Румяныйˮ, “Осиновыйˮ».

Вскоре имя Шурки Антонова запестрело в сводках полиции: он подозревался в ограблении кассы на станции Инжавино Рязанско-Уральской железной дороги, в ограблении отделения крестьянского банка в Борисоглебском уезде. Летом 1908 года, находясь в Тамбове, он чуть было не попался полиции. Вместе со своим товарищем семинаристом Светловым Антонов посетил конспиративную квартиру эсеров, за которой было установлено наблюдение полиции. Вскоре молодые люди заметили слежку. И подпольщики бросились наутёк, затеяв перестрелку с агентами. В итоге оба скрылись, но при этом тяжело был ранен городовой Сергей Павлович Тихонов, георгиевский кавалер, участник Русско-японской войны, заслуженный человек.

И за Антонова взялись всерьёз: его несколько месяцев разыскивали жандармы четырёх губерний. В конце концов в феврале 1909 года Антонов был задержан в Саратове. И то лишь потому, что он включился в подготовку теракта против командующего Казанским военным округом генерала Сандецкого. Об этой акции сообщил в главное жандармское управление известный провокатор и один из руководителей боевой организации партии эсеров Евно Азеф, и на её пресечение было обращено повышенное внимание.

По совокупности преступлений Антонов был приговорён к смертной казни, заменённой затем бессрочной каторгой.

Командование 2-й повстанческой армией. Слева - Бошкарёв, Митрофанович, Антонов, Токмаков, Силянский. Фото: общественное достояние

Командование 2-й повстанческой армией. Слева - Бошкарёв, Митрофанович, Антонов, Токмаков, Силянский. Фото: общественное достояниеСрок он отбывал сначала в Шлиссельбургской крепости, а затем в знаменитом Владимирском централе, где и встретил Февральскую революцию.

После освобождения Антонов вернулся в Тамбов, где – как видный пострадавший в борьбе с царизмом – он сразу же получил должность помощника начальника Тамбовской губернской милиции, затем стал начальником милиции Кирсановского уезда.

В условиях разгула революционной стихии это был ответственный пост, на котором Антонов сумел проявить себя. Даже чекисты потом отмечали, что Антонов был единственным из милиционеров, кто защищал бывших помещиков и землевладельцев от грабителей.

Так, одной местной помещице он даже дал несколько милиционеров в охрану, чтобы помогли перевезти ей пару чемоданов с вещами до вокзала – всё, что у неё осталось после конфискации имения.

* * *

Апогей погромного движения в губернии пришёлся на лето 1917 года – после того как 28 июня 1917 года Временное правительство приняло решение, запрещавшее столыпинскую развёрстку земли и фактически частную собственность на землю. В итоге оформление всех сделок с землёй на местах было прекращено.

Но вместо успокоения нравов это решение вызвало новую волну погромов: сельские общины, разделявшие позицию эсеров об отмене частной собственности на землю, начали самовольно захватывать и распределять между общинниками земли фермеров и хуторян-единоличников. В заявлении крестьян-землевладельцев в милицию Кирсановского уезда сообщалось, что общинники «не дают убирать хлеб, прогоняют с полей рабочих, выгоняют с хуторов владельцев».

И вот уже вскоре сам Антонов писал губернскому начальству: «В народе водворилось сознание, что при новом праве, как выражались крестьяне, воля народа, высказываемая в волостных комитетах, есть высший закон страны и над постановлениями народоправства никакого контроля нет. Крестьяне выводили такое мнение ввиду того, что ни одно из постановлений комитетов, как бы беззаконно оно не было, не отменено властью».

Относительно умиротворить тамбовскую деревню смогли только губернские власти, принявшие в сентябре 1917 года «Распоряжение №3», явившееся прямым предшественником ленинского Декрета о земле. Этот акт, утверждённый руководителями всех высших губернских учреждений, – от губернского комиссара до председателя местных советов крестьянских, рабочих и солдатских депутатов, – передавал все помещичьи хозяйства с землёй в ведение земельных и продовольственных комитетов для последующей передачи крестьянам на условиях арендного пользования.

Как следствие, если в сентябре было зарегистрировано 89 случаев разгрома имений, то в октябре только 36.

* * *

На выборах во Всероссийское учредительное собрание в ноябре 1917 года эсеры одержали в Тамбовской губернии полную победу, собрав 71,2% всех голосов (в деревне ещё больше) и получив 13 депутатских мандатов из 16.

И в этот момент Тамбовскую губернию решили взять под контроль большевики.

Продолжение следует