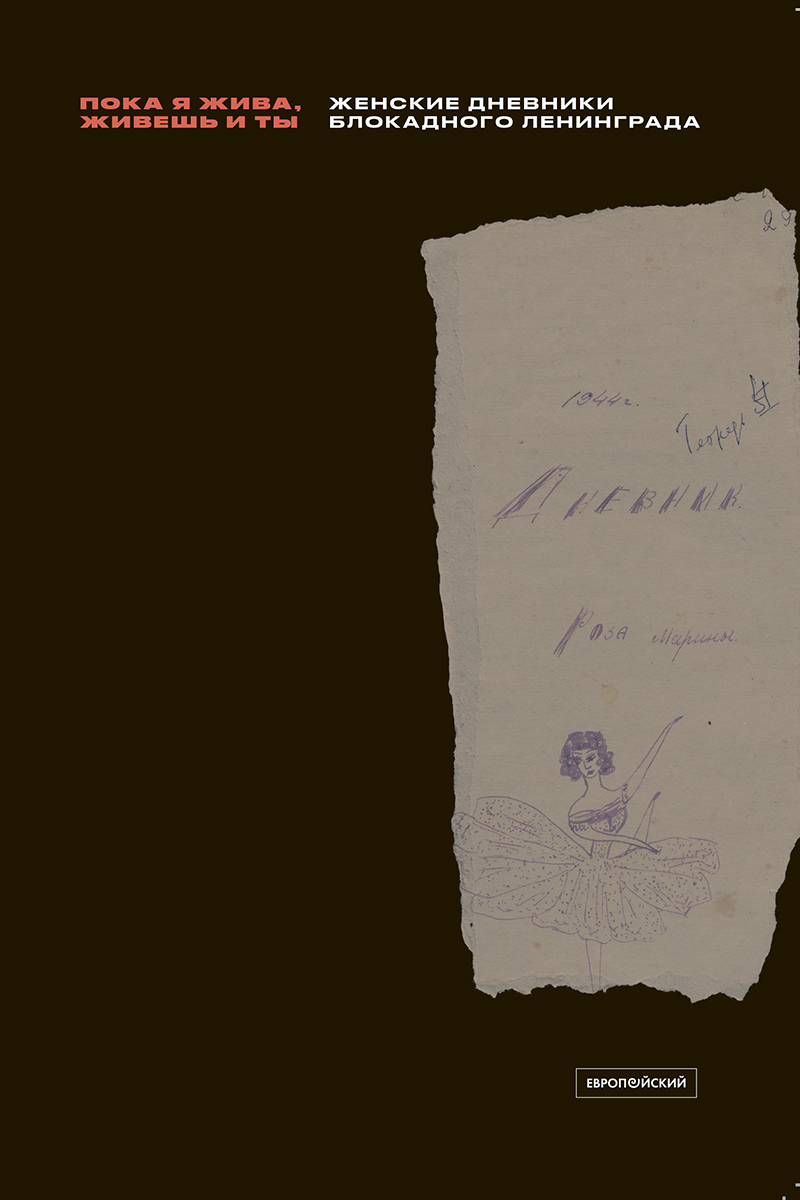

В Центре изучения эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге вышел сборник «“Пока я жива, живёшь и ты”: Женские дневники блокадного Ленинграда». Это уже третий том блокадной серии, составленной и опубликованной сотрудниками «Прожито», в который вошли дневники восьми женщин-блокадниц разных возрастов, профессий, социального статуса, а также комментарии историков к этим текстам.

Корреспондент «Стола» поговорила с составителями сборника – историками, сотрудниками Центра «Прожито» Алексеем Павловским и Анастасией Павловской – о том, как личные дневники меняют представление о трудном прошлом и о гендере как о научной категории.

Анастасия и Алексей Павловские. Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге

Анастасия и Алексей Павловские. Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге– В первом томе вы рассматривали сам феномен блокадного дневника, во втором обращались к теме эвакуации. Теперь в центре интереса – дневники, написанные только женщинами. Насколько велик был гендерный дисбаланс в годы блокады?

Алексей: Блокадный Ленинград безусловно был «городом женщин». Но за этим возвышенным названием скрывается чудовищная статистика. До войны Ленинград был одним из самых больших мегаполисов Европы, где было 3 млн человек, а мужчин и женщин было примерно поровну. В июне 1942 года пропорции населения в Ленинграде составляли 25,6% мужчин и 74,4% женщин. Среди группы 20–29-летних приходилось девять женщин на одного мужчину. Женщины были и защитницами города, и врачами, и педагогами, и бюрократами, и главной армией труда. И, конечно, они были авторами дневников, многочисленных и очень пронзительных. Сегодня сотрудники «Прожито» могут насчитать более 650 таких дневников, что свидетельствует о невероятной интенсивности блокадного письма (это 30% от общего числа известных нам дневников за всю Великую Отечественную войну). 295 известных нам блокадных дневников написаны женщинами.

– Не является ли такой взгляд на проблему пусть и позитивной, но дискриминацией?

Алексей: Хороший вопрос, потому что наши личные ощущения как составителей двойственные. С одной стороны, мы все, вся наша современная культура, смотрим на блокаду Ленинграда женскими глазами – глазами Тани Савичевой и Ольги Берггольц, Лены Мухиной и Лидии Гинзбург. С другой стороны, мужской опыт блокады (выживания, страдания, сохранения, потери и возвращения блокадной «мужественности») очень плохо концептуализирован. Блокада и фронт разделены в общественном сознании как два разных хронотопа. Первый ассоциируется с женским, второй с мужским, но это слишком упрощённое представление. Хотя наш том посвящён именно женским дневникам, один из наших выводов заключается в том, что мужской опыт блокады остаётся «невидим». Поэтому – да, здесь позитивная дискриминация есть: блокада «от первого лица» – это зачастую женское свидетельство, его наиболее известные образцы.

– Почему историки всё чаще стали обращаться к гендеру как к значимой для научных исследований категории?

Анастасия: Эпоха сталинизма и Великой Отечественной войны, в принципе, интересна историкам и социологам как время радикального гендерного эксперимента. Политика этого времени породила множество «культурных фантазий» о правильных «мужчине» и «женщине», когда «слияние женщины и солдата» могло означать непротиворечивое сосуществование женственности и воинской доблести, а мужские модели предполагали или здорового и мужественного воина/летчика/рабочего, или изувеченного, но преодолевающего своё бессилие, возвращающего себе свою мужественность инвалида. Эти репрезентации «мужского» и «женского» любопытны, но они говорят больше о политическом воображении власти до войны, во время и после.

Книга «Пока я жива, живешь и ты». Фото: Европейский университет в Санкт-Петербурге

Книга «Пока я жива, живешь и ты». Фото: Европейский университет в Санкт-ПетербургеВ последние двадцать лет историки, социологи и филологи, изучающие блокаду Ленинграда, сделали очень многое для того, чтобы посмотреть на эту историю снизу, «от первого лица», не просто категоризировать ленинградок как матерей и добытчиц, строительниц оборонительных укреплений, военнослужащих, педагогов, воспитательниц, организаторов эвакуации, врачей, архивистов, библиотекарей, доноров или рожениц, но и связать женский опыт с более сложными феноменами: пропагандой, стратегиями выживания, неформальной коммуникацией, эмоциями, представлениями о справедливости, «блокадной этикой», литературными и кинообразами, культурной памятью. Гендер – это полезная категория научного анализа, поскольку позволяет нам увидеть как социальные изменения, так и изменения в том, как люди описывают своё «Я». Но мы должны заранее понимать, что это «Я» может быть очень далёким от современного.

– Разве в условиях катастрофы (голода, холода, обыденности смерти) гендерная идентичность не уходит на второй план, не становится всё более размытой? Говоря штампами, разве перед лицом смерти не все равны?

Алексей: Такая точка зрения есть, но мы с ней не согласны. Да, мы можем рассуждать о так называемом преодолении пола, о таком сильном голоде, который стирает гендерные различия между людьми: в апокалиптическом мире гуманитарной катастрофы, где от дистрофии пропадает менструация, лактация и потенция, выпадают волосы, ногти и зубы, сохранить себя как личность – это буквально сохранить себя как мужчину или женщину. Блокадные дневники – это страшный, но очень информативный для историков материал, который показывает, как люди борются за сохранение или возвращение утраченной мужественности или женственности, рефлексируют об этом. Однако мы не должны думать о том, что эта деградация телесности – синоним того, что гендерная идентичность почему-то становится размытой. Наоборот, она только заостряется.

«Гендерный взгляд», при помощи которого мы объективируем себя и друг друга, а государство объективирует население, в блокаду не исчезает. Художники и поэты продолжают описывать мужское и женское тело как аллегории героизма и дистрофии. Пропагандисты и радиоведущие обращаются не просто к людям – они объясняют, что значит быть настоящими мужчинами и женщинами. Гендерные роли оказываются в прямой созависимости со стратегиями выживания (поиск пищи, топлива, информации, дополнительных привилегий, забота друг о друге, распределение обязанностей и т.д.), которые воплощаются в обретении новых ролей и ценностей. Поэтому – нет, даже перед лицом смерти гендерная идентичность никуда не девается – и как часть внутренних представлений о самом себе, и как часть внешних образов, которые навязываются обществом, государством, армией, медициной, идеологией. Просто «человека» не существует, и блокадные дневники только лишний раз доказывают, что никакое высказывания не является бесполым.

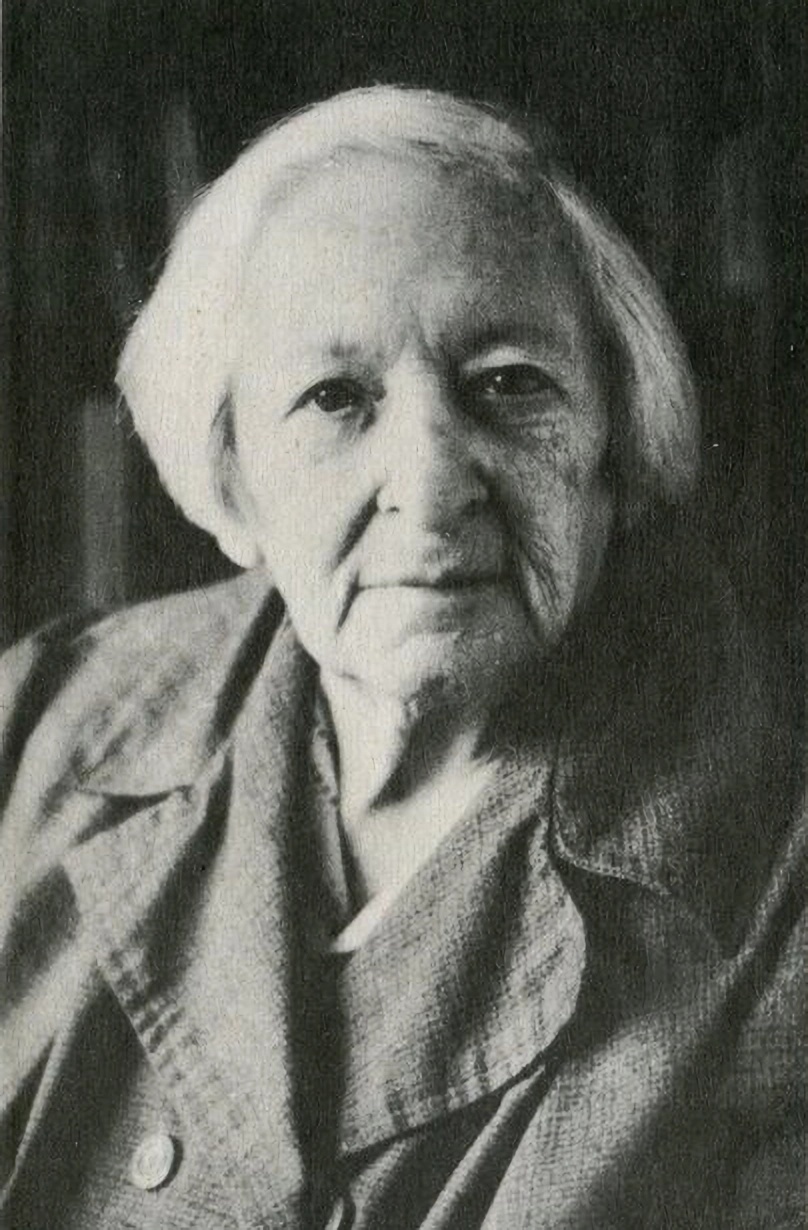

Лидия Яковлевна Гинзбург. Фото: jewishspb.com

Лидия Яковлевна Гинзбург. Фото: jewishspb.com– Ваша работа основана на гендерной теории Лидии Яковлевны Гинзбург. Вы пишите о том, что уже в 20-е годы она начала создавать свою феминистскую концепцию, которую сегодня можно «переоткрыть» и плодотворно использовать в научных исследованиях. Расскажите, что это за концепция и почему столько лет учёные её не замечали?

Алексей: Лидия Гинзбург – автор знаменитых «Записок блокадного человека», «Прозы войны» и «Дня Оттера», свидетель блокады, нашедший в себе силы изучать её повседневную жизнь со стороны как учёный. Хотя Гинзбург, естественно, не использует в 1940-е годы слово «гендер», она крайне внимательна к проявлениям мужского и женского в блокадном городе. Во вступительной статье к сборнику мы анализируем её тексты не как исторический источник, как это делали наши предшественники, а именно как источник научной теории – гендерной антропологии, которая складывается в триаду её оригинальных концептов: «автоконцепция», «самоутверждение» и гендерный «взгляд». Гинзбург не создавала феминистскую теорию, хотя и предвосхитила её. Она создавала универсальную теорию, в которой гендер является базовой категорией субъективности, определяющим фактором самосознания всякого человека и его/её кризисов. Женский взгляд и мужской взгляд, их перекрестья интересовали её в одинаковой мере.

Находясь в блокадном и послевоенном Ленинграде, Гинзбург формулирует вопросы, которые звучат поразительно остро и актуально даже в 2025 году. Почему утрата женственности или мужественности – это глубочайшая травма для любой личности? Что значит «настоящая женщина» или «настоящий мужчина» как политические, идеологические концепты? Как женщина самоутверждается, осваивая профессию, которую раньше считали мужской? Как государство по-разному мобилизует мужчин и женщин? Почему литература, театр и кино изображают мужчин и женщин так, а не иначе? Почему мужчины и женщины по-разному воспринимают время и быт, по-разному переживают страдания? Все эти и другие вопросы позволяют нам, историкам, глубже понять то, как женские и мужские дневники блокады структурируют гендерный взгляд советского человека.

– Можно ли кратко объяснить, чем женский взгляд отличается от мужского?

Анастасия: Мы бы не разделяли женский и мужской взгляд так строго. Всё гораздо сложнее. Да, женский взгляд на мужское и женское и мужской взгляд на женское и мужское – это способы объективировать Другого как ценного, желанного, настоящего, ведущего себя правильно, рационального (или наоборот). Также это способ взглянуть на саму/самого себя. Например, когда женщина смотрит на себя «мужским взглядом» и стремится к новой должности или профессии, ведь она престижная, «мужская». Но гендерный аргумент часто не работает в одиночку. Для того чтобы его прояснить, нужно посмотреть на классовое, политическое содержание «взгляда», то, о чём Гинзбург и пишет, рассуждая о блокадных бюрократках и о тех женщинах, которые, находясь на вершине «иерархии голода», смогли себя сохранить (в отличие от многих других). Классовая солидарность иногда сильнее, чем женская. Мария Воробьёва, интеллигентная женщина, преподавательница, ставшая буфетчицей, пишет о своём презрении к новым товаркам именно в таком – классовом – ключе: «Неужели нужно было получать высшее образование для того, чтоб потом разливать суп и второе? (…) Кто виноват в том, что место других, подобных мне женщин, оказались на положении простых санитарок, которые выносят посуду больных и выполняют всё, что надлежит уборщицам и санитарам. И во всём этом виноват Гитлер, виноват озверелый фашизм, концентрированным выражением которого является Гитлер» [Орфография и пунктуация авторов сохранена. – Прим. ред.].

(23 октября 1941)

Анастасия: Автор дневника, вне зависимости от пола, может производить партийный взгляд на мужественность и женственность просто потому, что он или она – коммунист или это часть её обязанностей по пропаганде и агитации. Партработница Вера Капитонова пишет: «Вечер общегородской в училище Фрунзе – Посвященный 20-летию шефства Военно-морского флота над комсомолом. (…) А сколько красивых и нарядных девушек и как прекрасны они. Так и хочется морякам сказать “вот она сама жизнь – вы же за нее боретесь”. И как бы отзвуком на мои мысли статья в смене Ольги Берггольц о предсмертном письме командира Червонного своей жене Наташе. Сколько силы, ума и воли было у этого командира (…) и шел он на смерть во имя жизни и счастья других ведь ему всего лишь 24 года (...) Статья имеющая огромное значение для воспитание молодежи нужно подсказать комсомольцам чтобы почитали»

(16 октября 1942)

Анастасия: Такое свидетельство выглядит слишком нарочито, официозно, но внутренняя кухня пропагандиста – это тоже лаборатория гендерного взгляда.

Женщины блокадного Ленинграда собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости

Женщины блокадного Ленинграда собирают останки убитой лошади и грузят на сани, чтобы потом использовать мясо в пищу. Фото: Давид Трахтенберг / РИА Новости– А где в этой концепции находится детская оптика?

Анастасия: Возраст – это тоже гендерная категория. К нему применимы те же самые концептуальные вопросы, за тем исключением, что ребёнок находится в стадии становления своей гендерной идентичности и добавляется оппозиция «взрослый – ребёнок». В дневнике Марины Роза́ мы видим детский внутренний и внешний мир, в котором есть место тайным секретикам, драгоценностям, привязанности к друзьям и подружкам. Всё это омрачается не только кошмарами блокады Ленинграда, но и конфликтными отношениями с отцом и матерью, которые происходят в любом контексте, не только блокадном. Детские фантазии и обиды идут рука об руку с переживаниями утраты близких и необходимостью совместного выживания.

– Как менялись представления о социальных ролях во время блокады?

Алексей: Во время блокады произошла самая настоящая «консервативная революция гендера». Революционным стал репутационный сдвиг в положении женщин, они стали массово замещать «мужские» должности и роли, наступило «бабье царство», по выражению Гинзбург. Но эта революция была и «консервативной», поскольку многие женщины закрепили традиционные представления о гендерных ролях: женщина как мать, жена и дочь, труженица, воспитательница, спасительница. Поэтому не стоит удивляться, если, открыв блокадный дневник, вы найдёте там высказывания женщин, которые добиваются независимости и самоутверждения, но говорят вещи, которые покажутся на сегодняшний взгляд слишком милитаристскими или патриархальными. Например, Мария Воскресенская в своём дневнике пишет, как хочет убивать нацистов топором, а Мария Воробьёва стыдится того, что она – слабая женщина, а не воин-герой.

– Что вообще такое «блокадная женственность»?

Алексей: Она слишком разнообразна, чтобы определить её однозначно, однако в случае героинь нашей книги это, конечно, особое самосознание, та экзистенциально предельная ответственность за Другого, которая так много говорит о блокадном противоречии и взаимосвязанности выживания и любви. «Пока я жива, живёшь и ты» – это не просто красивая цитата. Это формула блокадной женственности, её, выражаясь терминами Гинзбург, «автоконцепция» и «самоутверждение», её адресант, её «блокадные ты». Не важно, кем они были: мужем, отцом, возлюбленным, ребёнком, своим или чужим. Анна Бритвина – 20-летняя военная медсестра на Волховском фронте – спасает и выхаживает солдат в госпитале – беспомощных, раненых, увечных, дистрофиков, без рук, без ног, без челюстей, мужчин, чьим единственным спасением становится забота совсем юных девушек: «Наша сила – это мы “Христово войско” – все маленькие, тоненькие, вес по 44–48 кг. И вся тяжесть разгрузок и погрузок ложится на наши плечи»

(18 апреля 1942)

Алексей: Нина Горбунова – 50-летняя директор детского дома, пытающаяся спасти и воспитать сотни сирот, чьи отцы ушли на фронт, а матери погибли от голода. Её забота о детях и ненависть к врагу, который хочет их убить, идут рука об руку: «За наш родной Ленинград – огонь!!! (…) За наших героинь – женщин г. Ленинграда – огонь!!! (…) За нашу детвору – дет/дома– огонь!!! (…) За нашу победу – огонь!!!»

(17 января 1942)

Алексей: Без этих женщин, без их упорства и самоотдачи, без их «блокадной женственности» те, кого они спасли, не выжили бы. Название нашей книги нужно воспринимать во всей жёсткости, буквально.

– Как вы классифицировали дневники? Что для вас было важным в первую очередь?

Алексей: Мы изначально стремились к репрезентативности нашей выборки: не в количественном смысле, естественно, а в качественном. Было важно показать читателю, что женский опыт сам по себе сильно отличается, если к гендерной категории мы добавим категории классовые, политические, профессиональные, локальные, поколенческие, этнические, религиозные. Героинями книги стали партийная работница и заведующая отделом пропаганды райкома Вера Капитонова, директор детского дома Нина Горбунова, военная медсестра Анна Бритвина, прошедшая долгий и кровавый путь от блокадного Ленинграда до Берлина, студентка Зинаида Кондратьева, работавшая на оборонных работах и погибшая от голода, преподавательница, интеллигентка Мария Воробьёва, мечтавшая о настоящей любви, домохозяйка Лидия Борель, совсем юная школьница из верующей семьи Марина Роза́ (Каретникова), геолог и поэт Мария Воскресенская. У каждой из них – своя блокада.

– Какой дневник, опубликованный в томе, поразил лично вас, может быть, не как историков, а как обычных читателей?

Алексей: «Пока я жива, живёшь и ты» – это слова Марии Воскресенской, обращённые к её мужу – геологу Алексею Деливрону. Одна деталь: на момент этой записи Алексей уже год как погиб, защищая Ленинград от нацистов. Дневник Воскресенской – это самый необычный блокадный дневник, который я читал. Настоящий роман о любви, «любовное письмо длиною в год». Женщина отказывается признать гибель возлюбленного, обращаясь к нему, как к живому, так, как будто её дневник – это письма к Алексею. Она пытается обессмертить его имя, его образ: вспоминает его черты, его речь, его тело, его вещи, всю их совместную жизнь – их довоенный Ленинград.

Это предельно личная, пронзительная проза поэта, роман памяти и утраты, сложное модернистское произведение с обилием спусковых крючков памяти, флешбэков, наслоением времён. Например, Воскресенская ходит по блокадному Ленинграду осенью 1941 года и видит, как пылают разбомблённые немцами «американские горки» возле Ленинградского зоосада. Ужасное зрелище. Но для молодой вдовы это повод для ностальгии о времени, когда она гуляла там с мужем, о времени её счастья. Мария так никогда и не примирится со смертью мужа – ни во время эвакуации, ни после войны. Это история о травме и любви, которая «всегда со мной», об однажды сделанном и выполненном обещании: «Вот и кончился 1942 год. Год назад во власти блокады, во мраке холоде и голоде я встречала его, глядя на тень от ёлочки на стене. (…) И невольно я улыбаюсь и радость жизни и надежда на встречу с тобой овладевают вновь моим сердцем. Оно такое упрямое и замкнутое. Каким чудом ты проник в него и остался в нём навсегда. Может быть розовое облако над снегами – это ты, может быть искорка снега под солнечным лучом – это ты. Пока я жива, живешь и ты».

(1 января 1943)

Алексей: Мы историки, а не литературные критики, но дневник Воскресенской – это шедевр именно в художественном смысле слова. По своей силе он сопоставим с дневником Лены Мухиной или дневником Ольги Берггольц, её «Дневными звёздами», и я не удивлюсь, если однажды он станет основой спектакля, вербатима, фильма, графического романа. Режиссёрам и сценаристам стоило бы к нему присмотреться. Он этого заслуживает.

Тела умерших жителей доставлялись на Большеохтинское кладбище. Фото: Виктор Барановский / РИА Новости

Тела умерших жителей доставлялись на Большеохтинское кладбище. Фото: Виктор Барановский / РИА Новости– Тяжело ли сегодня по прошествии более чем 80 лет искать источники?

Анастасия: Большая часть блокадных дневников, попавших в распоряжение «Прожито», – это дневники, которые дети, внуки и правнуки блокадников хранили в домашних архивах и принесли к нам для сканирования и последующей публикации, за что мы им очень благодарны. Здесь не так важны прошедшие годы, сколько осознание того, что блокадные дневники – это наше общее наследие, не только семейная реликвия, но и общественная ценность. В середине 1960-х гг. Ольга Берггольц могла бы насчитать пару десятков блокадных дневников. Десять лет назад в архивных и музейных описях исследователи указывали на существование примерно 150 дневников. Сейчас, в 2025 году, мы в «Прожито» можем назвать 650 авторов блокадных дневников и точно знаем, что это не предел. Искать по-прежнему тяжело, но поиск становится эффективнее.

– Планируются ли подобные исследования, посвящённые мужским дневникам и мужскому взгляду?

Анастасия: Среди героев наших прошлых томов есть много авторов, чей мужской взгляд стоило бы разобрать. Например, то, как меняется их отношение к женщинам. Так, Анисим Никулин, военный и партийный работник, руководивший рытьём братских могил на Смоленском кладбище в январе 1942 года, поначалу скептически относился к своим работницам, но в конце концов дошёл до того, что стал ставить знак равенства между «женщинами» и «народом»: «С таким народом не пропадешь, такой народ нельзя победить, такой народ вынесет тягости, такой народ добьется победы».

(20 января 1942)

Анастасия: Пренебрежение к женщине, неготовность признавать её равной, а потом её признание и даже возвеличивание мы найдём в большом количестве мужских свидетельств блокады. Мужской взгляд так же сложен, как и женский. Особое внимание этой проблеме отводит историк Никита Ломагин в своей публикации дневника Алексея Фогта «Цензурой допущено к единичному тиражу», которая также вышла в рамках нашей блокадной серии. Там уделяется много места теме взаимоотношений сына и матери, мужа и жены в блокадном Ленинграде.

– Может ли изучение эго-документов поменять отношение к трудному прошлому? Ведь это личные, даже интимные истории конкретных людей. Как они соотносятся с массовой культурной памятью о Великой Отечественной войне и могут ли влиять на неё?

Алексей: Свидетельства от первого лица уже давно поменяли наше отношение к трудному прошлому войны и блокады. Современная культура памяти немыслима без блокадного дневника. В конце 1950-х годов, когда дневник Тани Савичевой только стал популяризироваться в советской культуре, это было в новинку, но мы давно живём в мире, где блокадный дневник – это и символ, и первоисточник. Дневнику Савичевой поставлен памятник, есть художественный фильм под названием «Блокадный дневник» (режиссёра Андрея Зайцева. – Прим. ред.), мы ходим на спектакли о блокаде, сотканные из дневниковых цитат («Гекатомба» Яны Туминой и Наталии Соколовской), слышим и читаем блокадные дневники в музеях, на выставках современного искусства («Тихие голоса»; «блокадная» выставка в «Манеже»). Наше представление о блокадном прошлом глубоко персонально, мы смотрим на него не глазами абстрактного мифа, а глазами конкретных людей с именем, отчеством, фамилией и судьбой. В этом и заключается глубокая ценность этого сверхсвидетельства. Сверхсвидетельство противоречиво, но оно человечно. И только в противоречиях мы увидим прошлое настоящего человека – свидетеля блокады, автора блокадного дневника.