* * *

После недолгого пребывания в Самаре, где властвовал Комитет членов Учредительного собрания (Комуч), Антонов летом 1918 года вернулся на родную Тамбовщину, где нужно было готовить почву для восстания: как раз в июле разногласия между большевиками и их бывшими союзниками достигли точки кипения.

Другой причиной для восстания стала «битва за урожай»: в июне 1918 года в Тамбов была направлена целая продармия в 5 тысяч бойцов для изъятия сельхозпродуктов. Такого размаха конфискаций не знала ни одна российская губерния (для сравнения: всего же в Центральной России действовало 20 тысяч продармейцев – членов продовольственных отрядов).

Из кирсановских милиционеров и крестьян Антонов сформировал «боевую дружину» для прямой вооружённой борьбы с «пролетарской диктатурой». Именно эта «дружина» и стала организационным ядром будущей партизанской армии. Вот лишь несколько имён из ближайшего окружения Антонова: милиционер Иван Ишин из села Калугина, милиционер Максим Юрин по кличке Герман, участник Первой мировой войны, будущий начальник партизанской контрразведки. Членом боевой дружины Александра Антонова был и его брат Дмитрий – будущий командир 4-го Низовского партизанского полка. Все – уроженцы Кирсановского уезда.

* * *

Апологеты большевизма сегодня утверждают, что методы насильственной экспроприации продовольствия у крестьян – по законам военного времени – придумали вовсе не большевики, а чиновники царского правительства. Действительно, ещё в августе 1915 года были введены твёрдые цены на хлеб. А в марте 1917 года Временное правительство одобрило вполне большевистский закон «О передаче хлеба в распоряжение государства», и Министерство продовольствия разослало по губерниям директиву: «В случае нежелания сдавать хлеб должны быть применены меры принудительные, в том числе вооружённая сила».

Но в том-то и дело, что методы продразвёрстки Временного правительства не шли ни в какое сравнение с жестокостью и произволом «военного коммунизма». Перед продотрядами, которыми в Тамбове руководили продкомиссар Гольдин, секретари губкома партии Райвид и Пинсон поставили завышенные планы по сбору «излишков» зерна.

В докладе представителя Тамбовской организации в ЦК ПСР говорилось: «Этот же Гольдин перед отправлением продовольственных отрядов „на работуˮ напутствует их соответствующими речами, в которых он рекомендует не жалеть никого, даже мать родную, при ревизии хлеба. И солдаты действительно „никого не жалеютˮ. В случае упорства или отказа отдать последний хлеб арестовывают заложников, производят массовые аресты всех председателей волисполкомов и сельских исполнительных комитетов и держат их где-нибудь в городе, в холодном подвале, пока волость не поставит хлеба. Чтобы освободиться, крестьяне нередко вынуждены бывают покупать хлеб, чтобы было чем отдать „излишкиˮ»...

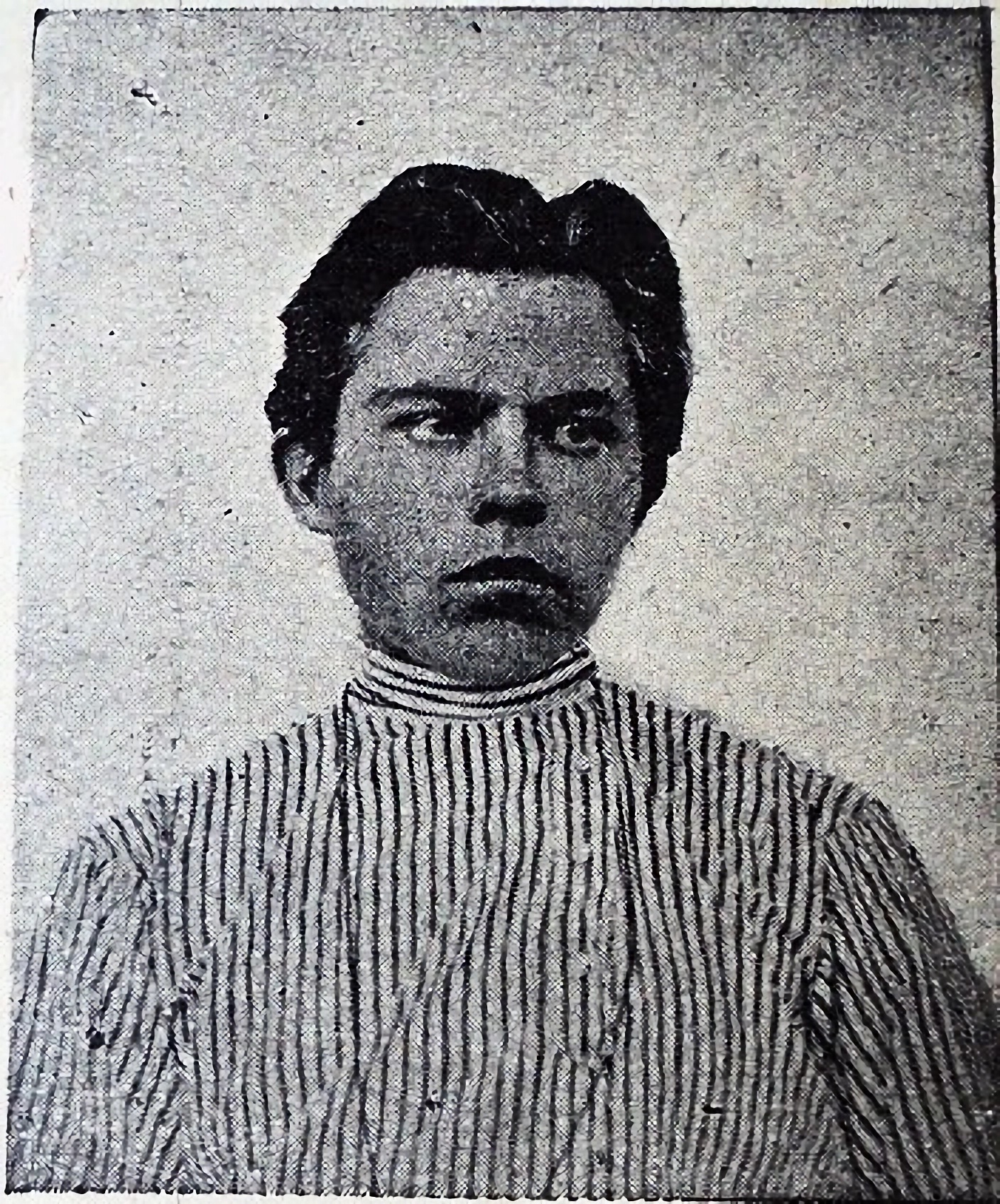

Продкомиссар Яков Гольдин. Фото: nkvd.tomsk.ru

Продкомиссар Яков Гольдин. Фото: nkvd.tomsk.ruЖестокость продотрядов объяснялась не только тем, что в стране бушевал голод. Продотряды, провоцируя крестьян на бунты, выявляли сельскую «головку» – так в те годы называли самых авторитетных мужиков. Сельский актив подлежал поголовной зачистке: таким образом большевики планировали уничтожить фундамент эсеровского подполья в чуждых для себя регионах.

Они же осуществляли опубликованный в начале 1918 года Декрет «Об отделении церкви от государства, а школы от церкви», который правильнее было бы назвать декретом об отделении церкви от всего её имущества. На сопротивление верующих отвечали усилением репрессий.

Во многих тамбовских деревнях тогда прославилась «Красная Соня» – Софья Нухимовна Гельберг, которая командовала «летучим отрядом», состоявшим из революционных матросов, китайских наёмников и «мадьяр» – бывших пленных Австро-венгерской армии.

Дореволюционная биография «кровавой фурии» Гельберг практически неизвестна. Например, нет сведений о точной дате и месте её рождения. Известно только то, что когда-то Софа Гельберг работала акушеркой, но революционная атмосфера абсолютной безнаказанности превратили врача в полного психопата и кровавого маньяка. «Красную Соню» ещё звали «Кровавой Соней». Оба этих прозвища она вполне заслужила, так как любила собственноручно расстреливать офицеров, священников и гимназистов на глазах матерей, жён и детей, да ещё всячески глумилась над своими жертвами. Приходя в деревню или село, она в первую очередь приступала к ликвидации всех богатых и зажиточных крестьян. Избранные советы распускала, создавая вместо них комбеды – комитеты бедноты, отдавая власть спившимся крестьянам и тунеядцам.

* * *

От «Кровавой Сони» не отставали и другие продотряды. Вот строки из отчётов губернского исполкома: «В деревнях началась полная анархия, власть советов была аннулирована и созданы ячейки из отбросов общества, бывших конокрадов, хулиганов, спекулянтов. Они стали творить суд и расправу. Председатель ЧК Петров облёк неограниченными правами коменданта Брюхина и не принимал никаких мер против преступных действий Брюхина, как избиение коммунистов, необоснованных с его действиями. Такие же неограниченные полномочия были даны и уголовному преступнику спекулянту Пузикову, Кондратьеву – начальнику Богоявленского отряда. Все эти лица грабили, расстреливали и наводили террор на население. Для примера можно указать на следующий эпизод: арестовав 17 человек за невнесение налогов в Иловай-Дмитровской волости, Пузиков спрашивал: „Кто Казюлин?ˮ. И когда тот выступил из ряда арестованных, последовал револьверный выстрел. Казюлин с пробитым черепом повалился на пол...

В Никольской волости на общем собрании крестьян на вопрос, за что арестованы бедняки и коммунисты, вызванный отряд по команде Попова открыл по собранию стрельбу, результатом которой были раненые и убитые, а уцелевшие в панике разбежались по домам...

В подкрепление своих хулиганских и несправедливых поступков комиссары Тверитнев и Попов затребовали ещё отряд с пулемётом во главе с Пузиковым, каковой арестовал и посадил в холодные амбары несколько крестьян, наложил на них денежные штрафы, дал полчаса времени на размышление, по истечении которого неуплатчик должен быть расстрелян. Одна женщина, не имея денег, спешила продать последнюю лошадь, чтобы выручить из-под ареста невинного мужа, и не успела явиться к назначенному часу, за что муж её был расстрелян».

Но и самые жестокие меры не способствовали выполнению плана по хлебозаготовкам. Так, в течение всего 1918 года из запланированных 35 миллионов пудов хлеба продотряды смогли выжать из крестьян всего 12 миллионов пудов зерна, то есть меньше половины.

Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга* * *

Вскоре по всем хлебным губерниям России прошла череда восстаний против бесчинств «военного коммунизма». По данным ВЧК, только за 15 месяцев 1918–1919 годов в России было зафиксировано 344 крестьянских восстания, где погибло 1 150 советских работников.

Отряд «Красной Сони» был разбит, сама же командирша схвачена крестьянами и предана древней изуверской казни: её посадили на кол, и в страшных мучениях бывшая акушерка умирала несколько дней.

Палача Пузикова убили восставшие жители Иловай-Дмитриевской волости, которые разоружили продотряды и арестовали представителей комбедов.

Исследователь Тамбовского восстания Б.В. Сенников в книге «Тамбовское восстание 1918–1921 гг. и раскрестьянивание России 1929–1933 гг.» приводит и такой рассказ жителей села Козловки: «В Козловку пришёл „летучий отрядˮ, в задачу которого входило установление советской власти и, как водится, ограбить сельские лавки и чайное заведение. Придя на место, коммунисты согнали всех к церкви на сход. Комиссар этого отряда в пенсне с чёрной бородкой, на вид добрый дядюшка, кряхтя, влез на тачанку с пулемётом и обратился к собранным крестьянам с речью. Он сказал, что отныне у них теперь будет советская власть, от которой им ничего, кроме хорошего, не будет, а поэтому нужно будет им создать совет из местных жителей. Дальше он попросил, чтобы сход назвал ему всех уважаемых людей. Крестьяне, переговорив между собой, решили так, что если в этом совете будут хорошие и всеми уважаемые люди, то пусть будет совет. И начали называть имена всех уважаемых людей.

Когда были названы все, комиссар ласковым голосом предложил всем названным выйти к тачанке. Когда вышли все, их сразу же взяли в кольцо китайцы и, щёлкая затворами своих винтовок, стали оттеснять к церковной стене. Раздалась команда, и прозвучал винтовочный залп. Среди народа раздался женский истошный вопль, а затем заголосили и все остальные женщины. Мужики, шокированные произошедшим, не могли прийти в себя от такой подлости комиссара. Выходило, что они ему выдали на смерть всех, кого уважали. Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились и мужики, похватав оглобли и колья. Раздались беспорядочные выстрелы, но народ своей массой уже смял Красную гвардию. Комиссар кинулся к пулемёту, но у того перекосило ленту. Озверевший народ, отбирая у китайцев винтовки, забивал их оглоблями и колами, топча ногами под вой и крики. Было убито помимо расстрелянных несколько баб и один ребёнок четырёх лет. Вскоре отряд весь был уничтожен озверевшей толпой, а комиссара, чуть живого с выбитыми глазами, мужики подтащили к козлам для распиловки дров и кинули на них. Держа голову и ноги комиссара, вопящего от боли, его распилили пилой-поперечкой живого пополам. Как говорит русская пословица: „Что посеешь, то и пожнёшьˮ».

* * *

Позже ответственность за все эти выступления свалили на Антонова.

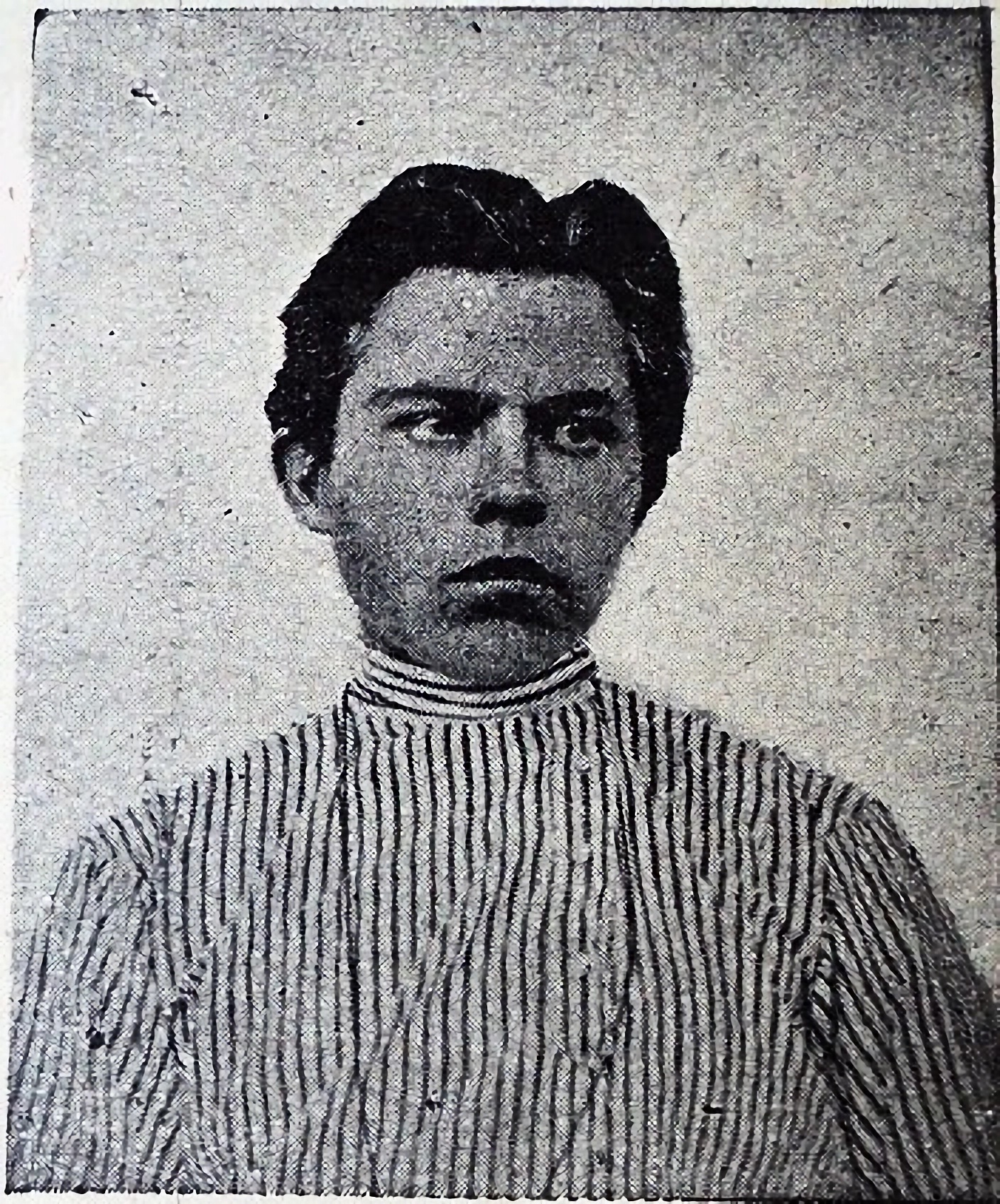

Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ru

Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ruГлавный тамбовский пропагандист тов. И. Глушков писал: «Восстания в 1918 году были совершенно неорганизованными и неожиданными не только для нас, но и для самих организаторов… Период второй половины 1918 года стал периодом большой ломки тамбовской деревни. Это ломка началась с деятельности комитетов деревенской бедноты. Тамбовские комбеды проделали большую работу по раскулачиванию тамбовской деревни. Но они ничего не сделали для “разэсеривания” деревни. Эсеры в деревне остались, в некоторых местах они для большей безопасности перекрасились в защитный цвет коммунистических ячеек. В Пахатном Углу Тамбовского уезда организовалась целая эсеровская “коммуна”, которая образцово работала и между делом мужское население активно упражнялись в обучении военному делу…

Эти восстания при всей их неорганизованности дали селу не одну сотню винтовок и не одну тысячу патронов…»

* * *

Тем не менее летние восстания напугали власть: впервые против большевиков выступили не «свергнутые классы», но представители простого народа.

Из «Циркулярного письма Тамбовского уездного отдела управления волостным Советам о доставлении сведений о крестьянских восстаниях, об отношении населения к правительственным декретам и о ходе взыскания государственного чрезвычайного налога»: «На предписания уездного отдела управления присылать сведения о

причинах восстания волостные Советы стереотипно отвечают, что восстание кулаков подавлено, власть Советов восстановлена, но не сообщается ни причин, ни поводов этих восстаний. Такое несознательное отношение к нему не должно иметь места, необходимо сообщать причины развития и ликвидации восстания, волнения и общественного недовольства…»

* * *

Непонятно, что собирались делать власти с честными ответами уездных начальников на свои вопросы. По крайней мере с начала 1919 года все партийные органы власти на местах сигнализировали о росте народного недовольства.

Вот строки из «Сообщения Некрасовского волостного Совета Тамбовского уезда в уездный Совет о политическом настроении населения» (январь 1919 года): «Недовольство в массе особенно отражается по чрезвычайному налогу ввиду непосильного налога, который падает на крестьянство небогатого класса, т.к. особенных выдающихся богатеев в здешней волости малое количество, большей частью волость состоит из трудового населения… Настроение населения надутое, меньшинство благожелательно, …указывая, что распоряжения издаются не свободно на местах, а свыше, без свободы; отделение церкви от государства, по мнению массы населения, является будто убийством религии в корне… К организации сельскохозяйственных коммун масса относится слепо и нежелательно…»

Впрочем, вскоре всем стало абсолютно всё равно, что думают мужики: к Тамбову приблизилась война.

Продолжение следует

Тихвинская церковь Кирсановского Тихвино-Богородицкого женского монастыря, 1911 год. Фото: kirsmuzey.tmbreg.ru

Тихвинская церковь Кирсановского Тихвино-Богородицкого женского монастыря, 1911 год. Фото: kirsmuzey.tmbreg.ru

Продкомиссар Яков Гольдин. Фото: nkvd.tomsk.ru

Продкомиссар Яков Гольдин. Фото: nkvd.tomsk.ru Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга

Крестьяне собирают картофель под наблюдением вооруженной охраны. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ru

Фотография Антонова из розыскного циркуляра. Фото: grad-kirsanov.ru