Кстати, об этом в своих мемуарах прямо высказался сам тогдашний командующий Южным фронтом РККА Александр Егоров – бывший полковник Русской императорской армии, командир 132-го пехотного Бендерского полка, который после Октябрьского большевистского переворота сам перешёл на службу красным. И стал одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени.

«Крестьяне, хотя и были враждебно настроены по отношению к советской власти, не желали возвращения старых аграрных порядков, которые, по распространенному среди них убеждению, несли “белоказаки”, – писал Егоров. – Деникинское командование, в отличие от своих оппонентов, не уделяло должного внимания вопросам борьбы “за умы и сердца”»…

Пораженческую политику исповедовали и тамбовские эсеры, оказавшиеся в ситуации глубокого внутреннего раскола. Часть социал-революционеров выступала за возврат к подпольной террористической деятельности – как ответ на «красный террор». Другие же (и их было большинство) продолжали испытывать иллюзии относительно возможности легальной работы в массах, в основном через кооперацию и профсоюзы. Они призывали воссоздавать «крестьянские братства».

Вскоре только в трёх уездах Тамбовской губернии было создано около десятка трудовых общин. Одновременно развернулась работа по созданию Союза трудового крестьянства, и вскоре отделения СТК возникли во всех уездах.

На примиренческих позициях выступал и ЦК ПСР, который всячески предостерегал от попыток организации вооружённого восстания против большевиков. Напротив, в ЦК ПСР приняли план организации «приговорного движения» в деревне: по примеру 1905 года крестьяне в своих коллективных «приговорах» должны были мирно предъявить свои требования властям. Именно поэтому Повстанческая армия и отряд самого Александра Антонова, именовавшего себя «независимым эсером», с первых же дней существования лишились поддержки партийцев. Напротив, видный тамбовский эсер Юрий Подбельский (кстати, родной брат советского наркома почты и телеграфа Вадима Подбельского) потребовал от Антонова либо подчиниться тактике партии, либо всячески дистанцироваться от губернского комитета ПСР, чтобы не дискредитировать социал-революционеров «подпольной партизанщиной».

Антонов на словах подчинился этим указаниям, на деле продолжал прежнюю «независимую партизанскую тактику».

Александр Антонов в тюрьме. Фото: общественное достояние

Александр Антонов в тюрьме. Фото: общественное достояниеСтоит ли говорить, что большевикам было абсолютно начхать на все эти внутрипартийные разборки эсеров, и в партийных газетах продолжали полоскать имя Антонова, призывая вместе с ним уничтожить и всех недобитых эсеров. (Впрочем, большевики оценили позицию Подбельского: после расправы над Антоновым и его армией Юрия Николаевич спокойно остался жить в Тамбове, занимался делами потребительской кооперации и был расстрелян только в 1938 году.)

Так что никакие воззвания казаков так и не привели к формированию единого антибольшевистского фронта в центральных губерниях России.

* * *

Именно поэтому, оценивая результаты мамантовского рейда, историки обычно сетуют на пассивность белых – дескать, блестящая партизанская работа донцов не была поддержана мощным наступлением Добровольческой армии.

Но в то-то и дело, что деникинцы и не могли поддержать казаков.

Командарм Егоров уже оправился от неожиданного удара в тыл. Вместо того чтобы гоняться за неуловимыми казаками по степям и балкам, он бросил против Добровольческой армии свежие силы.

И из штаба Деникина тут же прислали на аэроплане срочный приказ: поворачивайте назад!

Генерал Мамантов собрал 19 сентября 1919 года в деревне Кочетовка (к северу от Козлова) военный совет, на котором попросил высказаться всех присутствующих военачальников: идти ли назад, на помощь Добровольческой армии, или же на свой страх и риск отправиться к Москве – в надежде всё-таки поднять народ на массовое восстание против красных.

И, к великому его сожалению, ни один из казачьих командиров не поддержал его идею о походе на Москву, которая в тех условиях выглядела чистейшей воды авантюрой. В итоге было принято решение о прекращении рейда и возвращении корпуса назад.

Правда, вместо признания заслуг генерала Мамантова ждали одни упрёки – дескать, его казаки, уничтожая запасы продовольствия и амуниции в тылу красных, не забыли большую часть забрать себе. В итоге обоз корпуса, как писал Деникин, растянулся на 60 верст. «Обремененный огромным количеством благоприобретённого имущества, – с издёвкой писал в своих мемуарах Деникин, – корпус не мог уже развить энергичную боевую деятельность… И Мамантов мог сделать несравненно больше: использовав исключительно благоприятную обстановку нахождения в тылу большевиков конной массы […], искать не добычи, а разгрома живой силы противника, что несомненно вызвало бы новый крупный перелом в ходе операции».

Тем временем три партизанские армии Тамбовщины остались в подполье дожидаться своего часа.

Ждать пришлось чуть меньше года – до самого конца гражданской войны.

* * *

Всё это время усилия тамбовских чекистов были сосредоточены на ликвидации «банды Антонова», которая в лучших традициях социалистов-революционеров стала вести свою индивидуально-террористическую борьбу с местными органами диктатуры пролетариата. В ответ большевики открыли активную информационную войну против восставших. Все повстанцы были объявлены бандитами, и никак иначе их теперь не называли ни в газетах, ни в листовках.

Объединенная партизанская армия Тамбовской губернии. Фото: общественное достояние

Объединенная партизанская армия Тамбовской губернии. Фото: общественное достояниеВпрочем, чего греха таить: Антонов, как и положено революционеру, не гнушался никаким криминалом, организуя грабительские налёты на местные сельсоветы, совхозы и коммуны, убивая советских работников и коммунистов, а святыми в то страшное время были только новомученики российские, принимавшие смерть за веру Христову.

Так, по сообщению уездного ЧК, «антоновцы» ограбили колонию для детей-беженцев из голодающего Петрограда, устроенную в бывшей усадьбе графа Воронцова. Правда, по воспоминаниям колонистки Татьяны Коробьиной, неизвестные бандиты совершили налёт не на саму колонию, но подстерегли в лесу воспитателя Михаила Николаевича, когда тот отправился в Тамбов за деньгами для колонии. Но молва привычно повесила этот грабеж на «антоновцев».

В конце концов Антонов стал для местных властей настоящим злым гением, мешающим советской власти где только возможно.

Вот выписка из протокола заседания ответственных работников Кирсановского уезда 19 октября 1919 года о борьбе с отрядами Антонова: «До сих пор укомпарт не может проявить свою политическую работу, военком не может провести мобилизацию граждан и упродком не может изъять излишки хлеба. Нужно во что бы то ни стало применить способ борьбы с Антоновым. Поступило предложение тов. Лукьянова мобилизовать членов РКП(б) Инжавинского района на борьбу с Антоновым. Тов. Киселёв даёт справку, что уже 50 коммунистов Инжавинского района мобилизованы в распоряжение райревкома... Предложение Ильичёва – вменить в обязанность УЧК раз и навсегда покончить с Антоновым, совместно с особым отделом».

* * *

В ответ чекисты потребовали предоставить им авиацию и кавалерию. Вот строки из доклада уполномоченного губчека Ф.А. Шарова: «На автомобиле с пулемётом и 12 конными всадниками отправился в Малую Талинку для ликвидации бандитских и дезертирских мятежей, причём в Талинке никаких мятежей и выступлений не оказалось. По телефону я установил, что дезертиры („Зелёная армияˮ) якобы делают выступление в селе Нижне-Спасском. Я прибыл туда, и начальник отряда по борьбе с дезертирством тов. Виноградов передал, что сорганизовавшаяся „Зелёная армияˮ находится в лесу близ села Подоскляй и что когда он послал на разведку двух красноармейцев своего отряда, то они были ранены. Поэтому мы сгруппировали свои силы и вместе отправились в село Подоскляй, где после ранения красноармейцев остальными товарищами было захвачено на опушке леса 25 дезертиров...

Дезертиры сообщили, что „зелёная бандаˮ находится вглуби, на довольно далёком расстоянии от местности под названием „Лугаˮ, на основании чего я дал распоряжение отряду пехоты возвратиться в село, забрав с собой дезертиров. Сам с кавалерией взял проводником лесного инструктора и отправился на разведку местности. Как только выехали из леса, то заметили на „Лугахˮ вроде стадо скота, спросили у подошедшего мальчика, что это за стадо виднеется. Последний ответил: это дезертиры. Начали присматриваться, выезжая на вершину горки, и заметили массу суетившихся людей, направились к ним, но тут нашим глазам представилась невероятная картина: дезертиры бросились бежать в глубь леса. Мы быстрым аллюром направились за ними, производя по ним стрельбу, но убить или ранить никого не удалось. Догнать их также не удалось...

Видя бесцельность погони, мы оцепили их шалаши, при которых оказалось 53 повозки с порядочным количеством продуктов, по-видимому, подвезённых для “Зелёной армии”, 7 мальчишек, 5 стариков и 4 женщины. Путём опроса было установлено, что в лес убежали дезертиры, человек 200–250, бросив свои повозки и пасущихся лошадей...

На основании собранных мною путём расспросов граждан сведений я установил, что в лесу скрывается до 5 тысяч дезертиров, причём оружия у них почти нет и они не сорганизованы, так как ушли в лес совсем недавно с целью укрыться от прибывших в сёла отрядов и при нашем появлении ушли в глубь леса, который тянется от Кирсанова до Моршанска. Из всего этого я пришёл к убеждению, что полученные ранее сведения от осведомителей и секретной агентуры о том, что в районе сел Подоскляй и Кобылинка ведётся организация “Зелёной армии” агентами бандита Антонова, вполне соответствует действительности, так как даже при беседе со мной секретарь Кобылинского сельского совета проявил такие действия, что он является не только укрывателем дезертиров, но даже организатором „зелёных бандˮ. Поэтому он мною арестован и доставлен в губчека.

Для ликвидации дезертирских банд, чтобы не давать им возможности сорганизоваться, полагал бы немедленно использовать аэропланы для прочёсывания местности. Также необходимо послать в лес секретных сотрудников под видом укрывавшихся дезертиров для получения от них сведений о месте нахождения главных сил банд и организаторов...»

* * *

В итоге тамбовский губком РКП(б) запросил помощь в Москве.

«В Кирсановском уезде ещё с движения „зелёныхˮ оперировала банда Антонова (правого эсера), – говорилось в специальном докладе в Политбюро. – В последнее время банда стала появляться частью в Тамбовском и Борисоглебском уездах. Она представляла большую опасность, тормозила всю работу, задалась целью истребления коммунистов. Ею было убито уже 100 человек ответственных товарищей, в том числе предгубисполкома тов. Чичканов М.Д. Директивы Антоновская банда получала от членов Учредительного собрания – правых эсеров Немтинова и Архангельского, находившихся в пределах Тамбовской губернии. Планы этой банды были широкие, даже предполагалось наступление её на Тамбов. Банда скрывалась в лесах и у кулаков. Все посылаемые раньше отряды не могли её уничтожить...

Продолжение следует

Генерал Антон Иванович Деникин. Фото: Library of Congress

Генерал Антон Иванович Деникин. Фото: Library of Congress

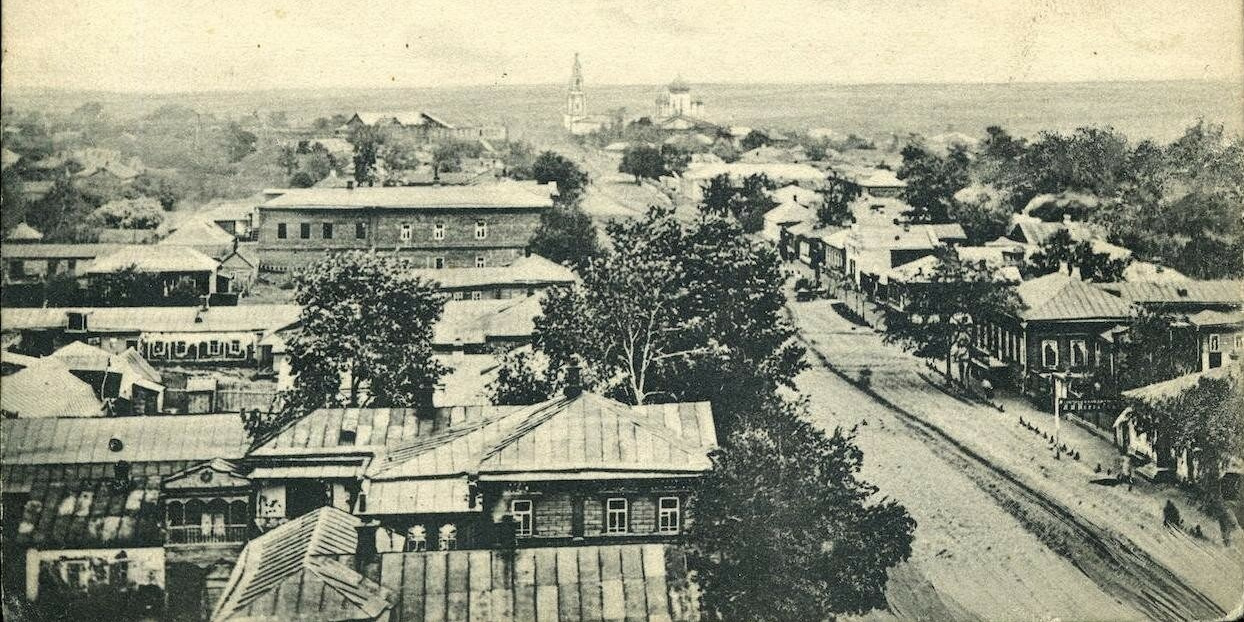

Первое мая 1917 года в Воронеже. Фото: Архив Елены Орловой / russiainphoto.ru

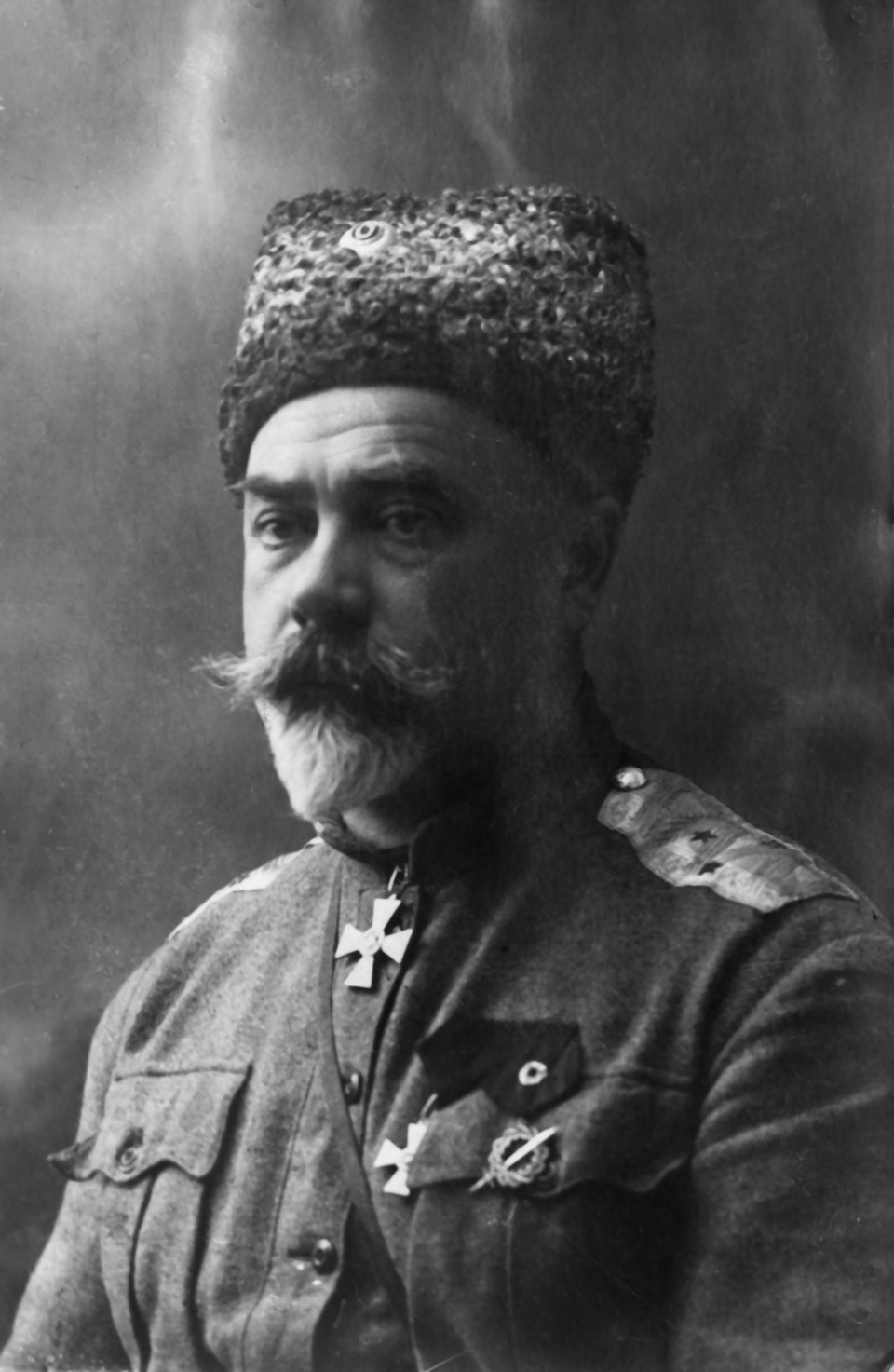

Первое мая 1917 года в Воронеже. Фото: Архив Елены Орловой / russiainphoto.ru Константин Константинович Мамантов. Фото: общественное достояние

Константин Константинович Мамантов. Фото: общественное достояние Александр Антонов в тюрьме. Фото: общественное достояние

Александр Антонов в тюрьме. Фото: общественное достояние Объединенная партизанская армия Тамбовской губернии. Фото: общественное достояние

Объединенная партизанская армия Тамбовской губернии. Фото: общественное достояние