Продолжение. Начало: часть 1, часть 2, часть 3

Есть в северной части Тамбова улица, носящая имя Шлихтера, однако далеко не все жители города знают, в честь кого она названа и в чём заслуги этого человека, которого послали в самом начале 1920 года в Тамбов устанавливать порядки «военного коммунизма».

Александр Григорьевич родился в 1868 году в городе Лубны Полтавской губернии, отец – из вюртембергских немцев, мать – из разорившихся мелкопоместных польских дворян. Молодой Александр учился в Харьковском университете, откуда был изгнан за активное участие в студенческих волнениях. Позднее учился в Швейцарии, в Бернском университете, на экономическом факультете.

С 1891 года Александр Шлихтер – активный участник революционного движения, один из ближайших сподвижников Ленина (кстати, именно в доме Шлихтеров в Выборге Владимир Ильич и Надежда Константиновна скрывались от охранки в 1906 году). Участвовал в выпуске газеты «Искра», писал статьи на экономические темы. Рассказывал, как хорошо и вольготно будет житься пролетариям, когда всё вокруг станет общим.

Как и положено революционеру, Александр Шлихтер прошёл через аресты и ссылки – правда, когда в начале 1901 года во время ссылки в городе Сольвычегодске Вологодской губернии он заболел туберкулёзом лёгких, то департамент полиции разрешил ему выехать в Самарскую губернию для лечения кумысом. А вот Февральскую революцию семья Шлихтеров встретила в ссылке в Красноярске.

Ещё одна характерная деталь: его старший сын Сергей (всего в семье было трое сыновей – Сергей, Артемий и Борис) после гимназии поступил на историко-филологический факультет Московского императорского университета. Оцените ужасы царизма, который позволял детям политзаключённых получать достойное образование.

Кстати, Сергей Шлихтер с началом Первой мировой войны встал на патриотические позиции «оборонцев» и отправился добровольцем на фронт, став вольноопределяющимся санитарного отряда.

Воевал он достойно, был сам ранен, за спасение офицера с поля боя получил Георгиевский крест – случай среди фронтовых медиков уникальный. В июне 1916 года был смертельно ранен в бою под Барановичами.

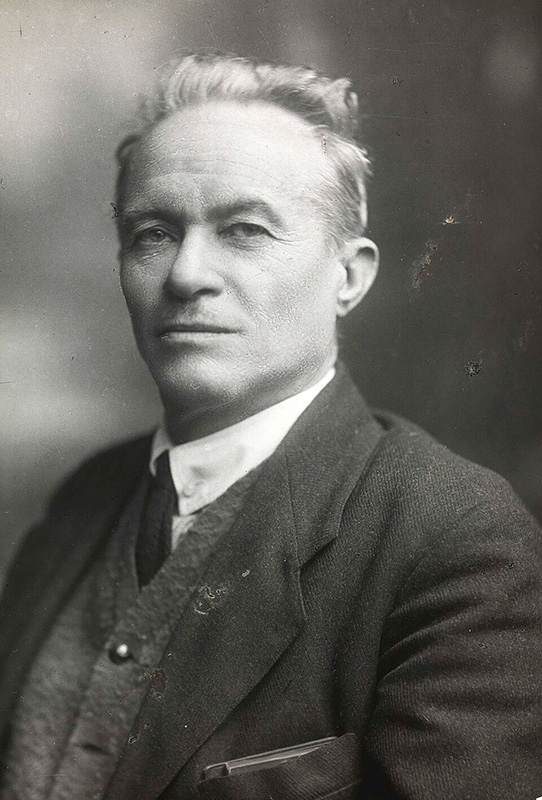

Сергей Шлихтер, брат милосердия 1-го Сибирского отряда. Фото: общественное достояние

Сергей Шлихтер, брат милосердия 1-го Сибирского отряда. Фото: общественное достояниеВернувшись из ссылки в Петроград, Александр Григорьевич включился в революционную борьбу. После же Октябрьского переворота он вошёл в состав Совнаркома – первого ленинского правительства – как нарком земледелия, затем нарком продовольствия. Должность в голодное время не просто архиважная, а самая важная – как у самого наркомвоенмора Троцкого.

Сам Шлихтер в своих мемуарах писал: «Для борьбы с надвигающимся голодом нужны были новые методы организации продовольственных заготовок – методы, которыми была бы спасена первая пролетарская республика. В первую очередь это установление продовольственной диктатуры. Основные положения такой диктатуры были установлены в декретах ВЦИК и СНК “О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими” (13 мая 1918 г.) и в “Инструкции комиссарам по доставке продовольствия», подписанной В.И. Лениным…”. Мероприятия декретного характера, проведённые мною в течение первых трёх месяцев существования Наркомпрода, имели в виду материально заинтересовать крестьянство в сдаче хлеба государству по нормированным ценам. К деньгам, вследствие их валютной неустойчивости и всё большего и большего обесценения, крестьянство уже и тогда относилось весьма и весьма прохладно. Единственное, чем можно было подвинуть крестьянство к вывозу хлеба на ссыпные пункты, это возможность приобрести в обмен на деньги, вырученные за хлеб, промышленные товары, необходимые в хозяйстве. Сельскохозяйственные машины, орудия, мануфактура, обувь – вот товары, потребность в которых создала бешеную спекуляцию ими на рынке и сделала их недоступными для широких крестьянских масс. Крестьянство особенно нуждалось в суконной мануфактуре, так как фабрики, мобилизованные в империалистическую войну для снабжения армии, вырабатывали почти исключительно сукно военного образца. Большие запасы военных сукон находились в распоряжении Народного комиссариата по военным делам. Демобилизующаяся армия нуждалась в тот момент в хлебе больше, чем в сукне. Поэтому было объявлено, что по соглашению между Народным комиссаром по продовольствию Шлихтером и комиссаром по военным делам Подвойским все запасы сукон, произведённых петроградскими фабриками, будут двинуты немедленно в провинцию в целях обмена их на хлеб…».

Александр Цурюпа. Фото: общественное достояние

Александр Цурюпа. Фото: общественное достояние