* * *

Обстановку, в которой собиралась продразвёрстка на Тамбовщине, можно представить по выступлению одного из делегатов на Всероссийской конференции партии правых эсеров:

– Большевистская власть не останавливается перед самыми жестокими и варварскими способами подавления крестьян. «Законные» и «незаконные» расстрелы, массовые аресты, уничтожение целых сёл – всё пускается в ход.

Даже один из старейших тамбовских коммунистов Николай Исполатов в письме к Ленину писал, что «мужики поднялись с дрекольем из-за голода»: «При взимании государственной развёрстки особенно ярко обнаружилась вся наглость, жестокость, своекорыстие, беспощадность этих людей в виде различных незаконных конфискаций без соответствующих протоколов или неправильно составленных, с пропуском взятых вещей, под свист нагаек, битьё прикладами, пьяный разгул, издевательства, истязания, изнасилования жён красноармейцев, находившихся на фронте и теперь вернувшихся, – при сплошном вое баб и крике детей».

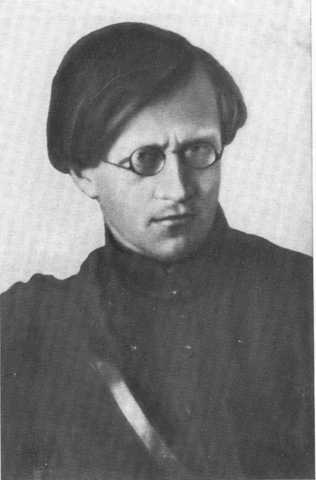

Николай Исполатов. Фото: общественное достояние

Николай Исполатов. Фото: общественное достояниеВот ещё цитата из доклада тамбовских эсеров в ЦК ПСР: «Случаи массового расстрела крестьян уже были в 3–4-х местах губернии. Зарегистрировано также несколько случаев самоубийств крестьян; в одном из сёл Тамбовского уезда покончил самоубийством даже местный „комиссарˮ – большевик, которому было поставлено, под угрозой расстрела, невыполнимое требование взять с деревни ещё по 5 пудов хлеба, когда перед тем мужики уже дважды внесли эту „нормуˮ».

* * *

Из информационных сводок уездных политбюро о политическом положении и настроениях населения за период с июня по июль 1920 года:

«Усманский уезд, за 1–14 июля 1920 г. Отношение к Коммунистической партии пассивное ввиду неразъяснения тёмной массе значение Коммунистической партии и к чему она стремится. Тёмная масса поголовно забита поповскими беседами и сказками так, что зачастую среди крестьян приходится слышать: “Коммунисты – это есть предшествие антихристов”. Также наблюдается, что когда коммунист совершит преступление по должности, то после этого с презрением смотрят на коммунистов. Сознательных граждан весьма малое количество, поэтому укомпарту необходимо напрячь до максимума все силы для широкой агитации, собеседований, митингов и прочее…».

«Моршанский уезд, за 10–30 июня 1920 г. Из-за слишком репрессивных мер упродкома по последней развёрстке хлеба настроение крестьян убитое. В ближайшем будущем можно ожидать серьёзных осложнений, ибо положение бедноты в продовольственном смысле стало весьма плачевно, что способствует слиянию их с кулачеством… Отношение к советским хозяйствам враждебное, при удобном случае крестьянами совершаются погромы таковых; отношение к земельной политике и коммунам отрицательное…»

* * *

Впрочем, такое же отношение к новому режиму наблюдалось и по всей стране.

От бесчинств продотрядов деревни стали пустеть по всей центральной России – крестьяне бросали дом и имущество и бежали на восток, в Сибирь. Пусть там климат и похуже, зато от впавшей в безумие власти подальше.

В ответ в июне 1920 года Совет народных комиссаров (СНК) РСФСР принял Постановление «Об урегулировании переселения крестьян», в котором прямо запрещалось всякое неорганизованное переселение. Наркоматом земледелия РСФСР было приказано разработать «Правила об организации ходачества и переселенчества на государственный колонизационный фонд РСФСР», в соответствии с которыми переселения допускались только для «наиболее нуждающихся крестьян».

Также и Сибревком закрыл доступ переселенцев в Сибирь до урегулирования земельных отношений в крае.

Были строго запрещены все поездки ходоков в города, так что все благостные картинки встреч Ленина с ходоками в оборванных зипунах были чистейшим вымыслом пропаганды.

26 июня 1920 года вышло обращение Ленина «К трудовому крестьянству»:

«По имеющимся сведениям, в некоторых губерниях наблюдается усиленное стремление крестьян к переселению… Этому дело придаётся большое государственное значение. Но для переселения необходимо провести большую подготовительную работу. В настоящее время провести эти мероприятия не представляется возможным. СНК предупреждает трудовое крестьянство, что беспорядочное и неорганизованное переселение грозит неисчислимыми бедствиями. Самовольно переселившиеся крестьяне рискуют остаться без всякого земельного надела. Мало того, раз снявшись самовольно с места, они лишатся не только всего имущества, но и земли, которая поступит в общую развёрстку…».

Продотряд отправляется в деревню. Фото: РИА Новости

Продотряд отправляется в деревню. Фото: РИА НовостиНо самое страшное, что самовольное переселение было приравнено к государственной измене – с более чем вероятной перспективой расстрела беглецов на месте.

* * *

Эти угрозы были не пустым звуком.

В мае 1920 года вышел Декрет ВЦИК (Всероссийского центрального исполнительного комитета) «О революционных трибуналах», который повсеместно отменял все прежние нормы следствия и судопроизводства, в том числе и на селе.

Вместо обычной тягомотины с адвокатами и показаниями свидетелей всё происходило в сжатые сроки:

«Законченное следственное производство по каждому делу вместе с копией заключения представляется обвиняемому, коему предоставляется 24 часа для возбуждения своих ходатайств и жалоб…

Допущение к участию в деле защитников всецело зависит от Трибунала. Защитники допускаются только из Коллегии обвинителей и защитников при Советах…

Обжалование приговора в апелляционном порядке не допускается. На подачу кассационных жалоб и протестов на приговоры Трибуналов предоставляется 48 часов срока с момента вручения копии приговора осуждённому».

* * *

Далее был принят Декрет Совета труда и обороны ВЦИК от 29 мая 1920 года «Об образовании Коллегии по проведению военного положения и предоставлению Всероссийской чрезвычайной комиссии и некоторым её органам прав Революционных военных трибуналов в отношении преступлений, направленных против безопасности республики».

«В целях беспощадной расправы над всеми врагами республики Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет труда и обороны постановили:

– образовать при Совете труда и обороны коллегию в составе председателя Аванесова и членов тт. Антонова-Овсеенко и Мессинга (запомните эти фамилии. – Авт.);

– Всероссийской чрезвычайной комиссии и тем её органам, которые будут на это специально уполномочены означенной коллегией, предоставляются права военных революционных трибуналов в отношении всех преступлений…».

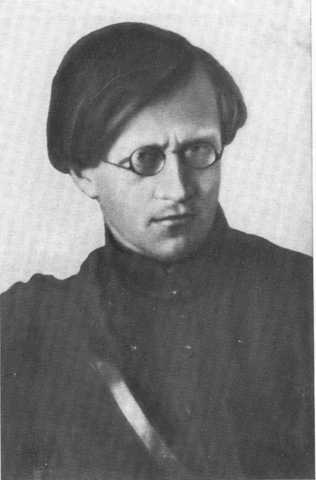

Владимир Антонов-Овсеенко. Фото: общественное достояние

Владимир Антонов-Овсеенко. Фото: общественное достояниеТо есть любой чекист получал абсолютную власть над крестьянами. Куда там царским жандармам и столыпинским «военно-полевым судам», которые и шагу ступить не смели без санкций прокуроров.

* * *

Также большевики ударили и по самому больному месту русской деревни – нежеланию отпускать мужиков и подростков в Красную Армию. Декрет ВЦИК «О комиссиях по борьбе с дезертирством» гласил, что укрыватели дезертиров «подлежат передаче Революционным трибуналам» – с угрозой расстрела или в лучшем случае концлагеря.

И поскольку укрывали беглецов всей деревней, то красные комиссары могли отправлять в концлагеря практически всех сельчан.

* * *

Наконец, завершающий штрих – Декрет ВЦИК от 11 мая 1920 года «О мерах борьбы с польским наступлением», в котором объявили на военном положении практически половину страну – от Архангельска до Казани и Симбирска.

Действительно, быстрое наступление польской армии поначалу ошеломило большевиков.

26 апреля поляки заняли Житомир, затем Бердичев и Винницу, вышли к Днепру севернее Киева.

7 мая большевики – вернее, деморализованное командование 12-й армии РККА – оставили Киев без боя. Передовые польские части, сев на самые обыкновенные трамваи, вошли в центр столицы.

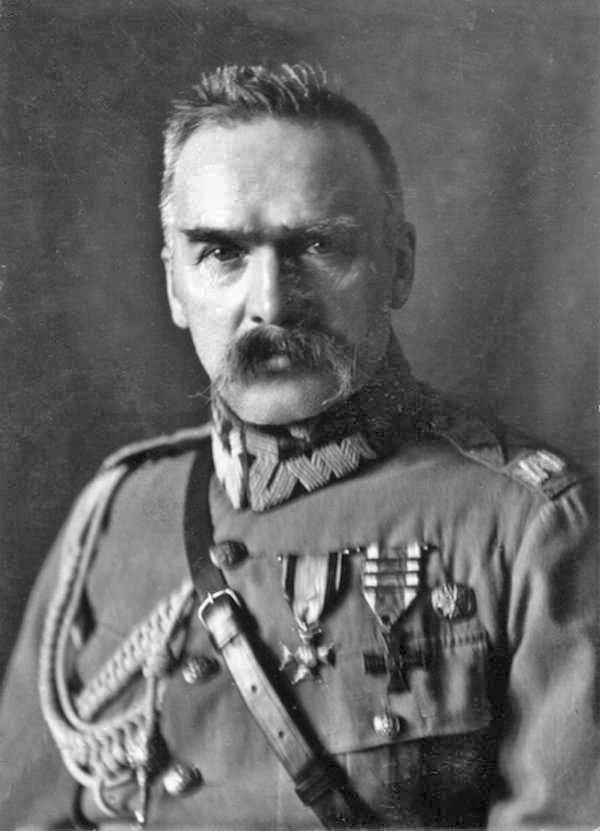

И уже 9 мая с подчёркнутой помпезностью польский главнокомандующий Юзеф Пилсудский провёл парад победы в Киеве, отметив захват всей Правобережной Украины.

Но, казалось бы, где Киев, а где Ярославль с Тамбовом?

* * *

Ленин и не скрывал, что марш-бросок поляков на Киев был лишь удобным поводом для закручивания гаек в самых хлеборобных губерниях России. Чтобы крестьяне давали зерно и помалкивали.

Николай Исполатов. Фото: общественное достояние

Николай Исполатов. Фото: общественное достояние Продотряд отправляется в деревню. Фото: РИА Новости

Продотряд отправляется в деревню. Фото: РИА Новости Владимир Антонов-Овсеенко. Фото: общественное достояние

Владимир Антонов-Овсеенко. Фото: общественное достояние Юзеф Пилсудский. Фото: общественное достояние

Юзеф Пилсудский. Фото: общественное достояние Бывшие офицеры царской армии отбывают трудовую повинность. Фото: РИА Новости

Бывшие офицеры царской армии отбывают трудовую повинность. Фото: РИА Новости Обмолот зерновых. Фото: общественное достояние

Обмолот зерновых. Фото: общественное достояние