Хан Ахмат выбрал самый удачный момент для того, чтобы выйти в поход против Москвы.

В самом начале 1480 года на Псков напали рыцари Ливонского ордена, которые действовали зло, расчётливо и жестоко, по кусочкам отнимая русские земли.

Да и внутри самой семьи русского царя Ивана III назрел раскол. Против него восстали его братья, Андрей Углицкий и Борис Волоцкий, недовольные политикой централизации и укрепления «вертикали власти». К мятежу Иван отнёсся с максимальной серьёзностью – на подавление были направлены войска, предназначавшиеся для отражения нападения крестоносцев.

Великий князь отправил несколько посольств к своим родственникам с предложением решить спор мирно и полюбовно, однако те не отвечали брату. И в этот момент стало известно, что хан Ахмат с собранными войсками обошёл оборонительный рубеж Московского княжества по реке Оке с запада и оказался на литовской границе, на берегах Угры.

Казалось, все пророчества о гибели Москвы стали сбываться.

* * *

Монголы были далеко не единственными кочевниками, которых Великая степь извергла из себя в Европу. До них были сарматы, гунны, авары, угры, булгары, половцы, турки – словом, имя им легион.

Но именно монголы были первыми, кто решил собрать все покорённые земли в многонациональную империю – Золотую Орду.

И казалось, у них было всё для строительства такой империи. Прежде всего военная сила, причём не только непобедимая конница, но и первые в мире инженерные войска. Также у монголов были свод законов – «Яса Чингисхана», развитый чиновничий аппарат и нехитрые правила, позволяющие стравливать местные элиты друг с другом ради «вертикали власти».

Но, как некогда в беседе с Чингисханом заметил великий китайский учёный Елюй Чу-цай, «сидя на коне, можно получить Поднебесную, но нельзя, сидя на коне, управлять ею».

Чингисхан. Фото: общественное достояние

Чингисхан. Фото: общественное достояниеЭту же проблему вскоре осознали и внуки Чингисхана. Но со свойственным кочевникам фатализмом они решили ничего не делать.

К примеру, несмотря на то что одна из летних резиденций правителей Орды находилась недалеко от нынешнего Воронежа, ни один из ханов ни разу не посетил русские владения лично. Как писал францисканский монах Вильгельм Рубрук, побывавший в землях Орды, на правом берегу Дона располагалась ставка хана – большой деревянный терем, построенный русскими мастерами. Вокруг – двести войлочных кибиток свиты. «И выше этого места татары не поднимаются в северном направлении, так как в то время, около начала августа, они начинают возвращаться к югу», – писал Рубрук.

Именно поэтому власть монгольских ханов была недолговечной. Не прошло и нескольких поколений, как Золотая Орда фактически развалилась на несколько осколков, или улусов: Ногайская Орда, Крымское, Казанское и Астраханское ханства, Сибирская Орда. И Русь с Великим княжеством Литовским – два самых западных улуса. Главной считалась Большая Орда, расположившаяся в степях между Доном и Волгой. Её правители считались первыми среди равных и претендовали на лидерство на территории бывшей империи, однако центробежные тенденции были сильнее.

* * *

Самым же «сепаратистским» улусом считалась Русь, для которой татарское «иго» уместнее сравнить с геноцидом.

До нашествия Батыя Северо-Восточная Русь насчитывала 30–40 городов, малых и больших. После татар, наверное, половина из них просто исчезла – например, Мстиславль близ Юрьева-Польского, Гороховец, Ярополк-Залесский, Кидекша под Суздалем. В Рязанской земле исчезли практически все города во главе со столицей княжества.

Дьяк Игнатий Смольянин, который в 1389 году сопровождал митрополита Пимена в путешествии в Царьград, описал свой ужас от уничтоженных русских княжеств, где он увидел только останки сожжённых городов. «Бысть же сие шествие печально и унынливо, – писал дьяк Игнатий, – пустыня зело всюду: ни града ни села… Пусто же все и не населено; нигде бо видети человека, точию пустыни велиа и зверей множество: козы, лоси, волцы, лисицы, выдры, медведи, бобры…»

Те же города, что не погибли вчистую, оказались страшно разорены и потом ещё горели не раз от карательных экспедиций монголов.

Сильнее других доставалось Нижнему Новгороду – от тяжких набегов он существовал в полуживом состоянии.

Да и по всей Руси на несколько десятилетий прекратилось каменное строительство, замедлилось развитие торговли и ремёсел.

Ещё бы! Ведь по первому слову хана русский князь должен был отдать ему и своих умельцев-ремесленников, лучших, быть может, в городе.

* * *

Сама дань – «выход» – не имела ничего общего с налогами.

Известно, что в то время покорённая Русь не то что не выпускала собственной монеты или гривен – платежных слитков серебра, но и чужие монеты практически исчезли из оборота.

Орда, словно гигантский пылесос, высасывала серебро из Руси. Рубрук писал: «Когда русские не могут дать больше золота или серебра, татары уводят их и их малюток, как стада, в пустыню, чтобы караулить их животных…».

Оттуда пленников перегоняли в Крым, где продавали в рабство – «просвещённым» европейцам, венецианцам и генуэзцам. Надменным свидетелем этой русской трагедии стал поэт Франческо Петрарка, который в письме к своему другу генуэзскому епископу Гвидо Сетте писал о заполонивших улицы Венеции славянских рабах: «Оттуда, откуда прежде обычным делом было прибытие ежегодно в этот город (Венецию) на судах огромного урожая хлеба, теперь точно так же прибывают суда, отягчённые грузом, который побуждаемые нуждой продают родственники. И вот уже непривычного вида и неисчислимое скопище немощных людей обоего пола поразило этот прекрасный город скифским обличием и безобразным сбродом – как чистейший источник мутным потоком...».

Франческо Петрарка. Фото: общественное достояние

Франческо Петрарка. Фото: общественное достояниеВзамен же дани Орда не давала русским князьям никакой помощи или защиты. К примеру, когда Русскому Северу угрожала опасность от шведов или немецких крестоносцев, обороняться приходилось собственными силами.

Ещё более тяжёлая ситуация сложилась из-за грабительских набегов Литвы – вернее, Великого княжеств Литовского, ещё одного вассала Орды. Правители Литвы смотрели на Русь как на потенциальную добычу, обещая хану ещё больше «обезжирить» русских. Дескать, хитрые русские тебя обманывают, великий хан, отдай мне их города, и я поставлю тебе куда больше дани!

И хан сквозь пальцы смотрел на грабительские походы Литвы. Причём это государство территориально больше, чем Русь – Великое княжество Московское, к тому же богаче и в демографическом плане имеет неоспоримо больший ресурс.

В XIV столетии Литва уже овладела Смоленском, Вязьмой, Брянском, стояла практически у стен Московского кремля, обложила новой данью Рязань и Тверь, с аппетитом поглядывала на Новгород.

Но тут в игру и вступил русский царь Иван III.

* * *

С восьми лет Иван стал поводырём и соправителем своего отца Василия Тёмного, то есть ослеплённого по приказу родственников. Тихий молчаливый мальчик возле трона, слышавший каждое слово и видевший куда больше, чем хотелось бы придворным. Он понимал, что отец, начавший строительство нового царства на руинах сожжённой монголами Руси, затеял смертельно опасную игру: Москва имела реальный шанс погибнуть, оказавшись между Литвой и Ордой. Поэтому каждый свой шаг старался соизмерять со своими возможностями – на кону была судьба целой страны.

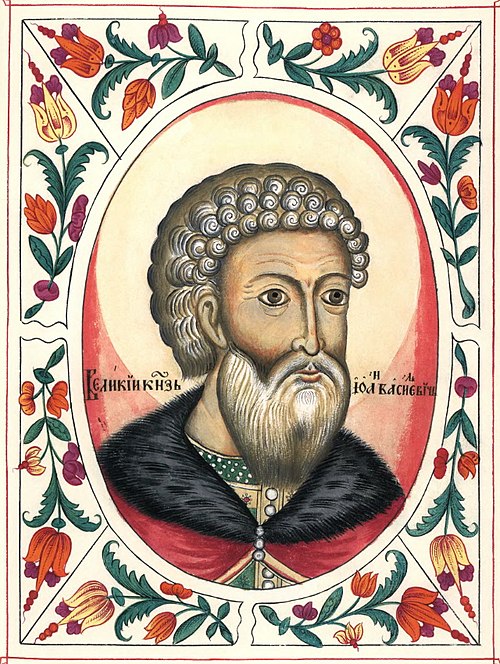

Иван III. Фото: общественное достояние

Иван III. Фото: общественное достояниеПрежде всего он обзавёлся новым союзником – крымским ханом Менгли-Гиреем, которому также не нравились перспективы усиления Большой Орды (ведь тогда и крымчаки потеряют свою независимость).

Помощь Крыма стала самым сильным ресурсом Ивана: при малейшей агрессии Литвы в сторону Москвы они тут же получали удар в спину от Менгли-Гирея, которому было всё равно, кого грабить, – русских ли или поляков с литовцами.

Тем временем Иван Васильевич старался создать новую армию – не как ополчение, но как профессиональные полки. Именно тогда в русской армии впервые появилась и артиллерия – новейшее по тем временам вооружение.

* * *

В то время Большую Орду возглавил совсем молодой хан Ахмат, горевший идеей восстановить империю Чингисхана и не придумавший ничего лучше, чем наказать Россию, правители которой уже несколько раз демонстративно отказывались от уплаты дани.

Первое столкновение Большой Орды и Москвы произошло в 1472 году, когда хан Ахмат решил наскоком взять Московское княжество. Силы противников встретились у крепости Алексин – степняки попытались форсировать реку Оку, чему активно сопротивлялся гарнизон фортификации и подошедшие к нему на помощь основные отряды москвичей. Ахмат не смог закрепиться на берегу, стратегическое преимущество было утеряно, что и стало причиной отступления татар.

В Москве итоги битвы под Алексином оценили как безоговорочную победу. Хотя всем и было понятно, что ордынцы просто не сдадутся.

И точно – в 1476 году хан Ахмат упрекнул Ивана III в неуплате дани и потребовал от князя лично явиться в Орду. Московский государь отказался от поездки, что привело к разрыву отношений.

Но только лишь в 1480 году Ахмат смог собрать силы для похода на Москву, перед этим заручившись поддержкой польско-литовского короля Казимира IV. Хан рассчитывал взять Москву в клещи с двух сторон.

* * *

Когда летом 1480 года известие о новом нападении татар хана Ахмата достигло Москвы, все приближённые русского царя разделились на два лагеря. Большинство рекомендовали Ивану III покинуть столицу и не вступать в бой с Ахматом.

Надо сказать, что и сам Иван Васильевич был далеко не самым воинственным или самым решительным русским монархом.

Но в те годы и всей Русью овладело уныние, связанное с ожиданием конца света, назначенного на 1492 год от Рождества Христова: именно в том году, согласно церковному календарю, истекала седьмая тысяча лет от библейской даты сотворения мира.

Приближающийся юбилей волновал умы средневековых схоластов, которые на основе пророчеств Ветхого и Нового заветов выстроили даже некую систему сакральной хронологии всемирной истории, которая связывает прошлое с будущим, давая движению человека во времени некий смысл и предопределённость. По мнению схоластов, общий срок существования человечества, отпущенный Всевышним, составляет всего 7 тысяч лет, то есть каждая тысяча лет соответствует одному из семи дней творения, о которых повествует Книга Бытия.

Ещё цитировали текст Откровения Иоанна Богослова, согласно которому окончанию времён должна предшествовать серия катастроф – в частности, нашествие варварских народов Гог и Магог с Востока, а также воцарения на земле антихриста.

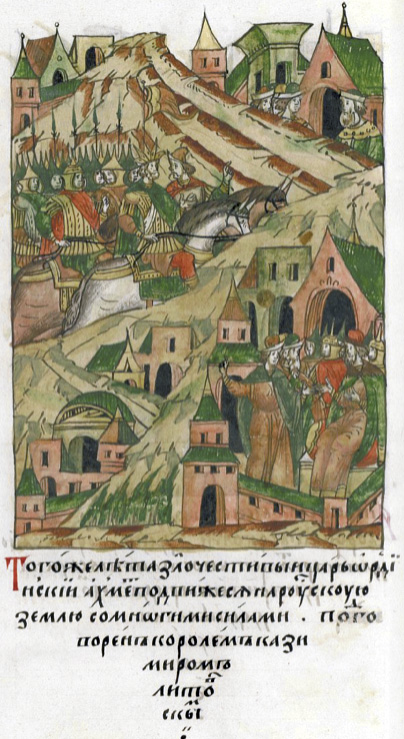

Царь Ахмат идёт на Русь. Фото: общественное достояние

Царь Ахмат идёт на Русь. Фото: общественное достояниеДля русского человека того времени это была вовсе не метафора. Первых олицетворяли монголы, а вторых – турки, захватившие в 1453 году Царьград – духовный центр всего православного мира.

И в «Повести о взятии Царьграда турками» вхождение султана Мухаммеда II в храм Святой Софии описывалось как торжество Антихриста: «И вложит руце своя в святая жертвенна и святая потребит, и дасть сыновом погибели».

Само падение Царьграда заставило вспомнить о видении ветхозаветного пророка Даниила, который описал человеческую историю как смену четырёх царств. Первое – Вавилонское, затем – Персидское, далее – Македонское и, наконец, Римское (оно же Византийское), каждое из которых вырастало на руинах предшественника.

Явление же четвёртого царства будет последним: «Видел я наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями... Судьи сели и раскрыли книги».

Хватало и других знаков приближающегося апокалипсиса – пожаров и сильнейших эпидемий. Так, в 1478 году мор прокатился по всем северным княжествам: «Бысть мор в Великом Новгороде: мряхут бо мужи и жены и малые детки, выкоплют яму одну, ино в ту яму положат 2 или 3 или 10 человек в одну яму».

Интересное свидетельство о настроениях людей того времени осталось и в завещании княгини Марии Ярославны, матери царя Ивана III. В 1477 году княгиня отписала Кирилло-Белозерскому монастырю гигантские по тем временам деньги – 495 рублей. Подарок был сделан с одним условием: в течение последующих 15 лет, то есть до 1 сентября 1492 года, когда на Руси отмечали Новый год, монахи должны были ежедневно молить Господа за род московских князей. После этой даты монахи, по мнению княгини, были свободны от каких-либо обязательств.

Словом, и сам царь Иван был не уверен, что ему стоит противиться татарам – дескать, какая разница, если потом всеобщий конец и Страшный суд?

* * *

Ситуацию спас царский духовник архиепископ Вассиан Ростовский, который стал лидером коалиции «решительных».

Во-первых, он настоял на том, чтобы отправить посредником к мятежным братьям их мать Марию Ярославну. В итоге Борис и Андрей сообщили о прекращении своего бунта, а их отряды выступили на берег Угры, где уже расположились татары.

После этого в своём «Послании на Угру» святитель Вассиан призвал и самого Ивана III дать отпор хану: «Слыхали мы, что басурманин Ахмат уже приближается и губит христиан, и более всего похваляется одолеть твое отечество, а ты перед ним смиряешься, и молишь о мире, и послал к нему послов, а он, окаянный, всё равно гневом дышит и моления твоего не слушает… Но если последуешь примеру прародителя твоего, великого и достойного похвал Димитрия, и постараешься избавить стадо Христово от мысленного волка, то Господь, увидев твоё дерзновение, также поможет тебе и покорит врагов твоих под ноги твои».

Более того, преподобный Вассиан и представил и свою программу строительства нового государства – России.

Прежде всего здесь впервые в истории московский государь был официально именован титулом «царь» – ранее этот титул по отношению к русским землям могли носить или византийские императоры, или ордынские ханы. Но после того как погибла Византийская империя, этот титул по праву перешёл к московскому князю, который и должен стать духовно-политическим наследником византийских императоров.

Далее архиепископ формулирует духовно-политическую сущность самой царской власти: истинный православный государь должен быть в первую очередь защитником веры и «воином Христовым».

Поэтому, заключает Вассиан, конца света бояться нам не следует – Господь простил Русь, и она, стряхнув с себя оковы «вавилонского плена», поднимается к славе и величию. По мнению архиепископа, новому государству со столицей в Москве суждено стать «Новым Израилем», новым богоизбранным государством, которое соберёт не только всех русских, но и всех православных.

* * *

В начале октября 1480 года русские войска прибыли навстречу татарам. Сам царь Иван III, руководивший войсками, расположился в Кременце и отправил практически все наличные силы к берегу реки.

Ордынская конница, рассчитывая на быстрый разгром русских, с ходу пошла на форсирование неширокой реки. Но едва кочевники оказались в воде, как были в упор расстреляны залпами пушек.

Затем татары предприняли попытку захватить плацдарм у крепости Опаков, однако она завершилась безрезультатно.

8 октября состоялась более масштабная атака – татары попытались переправиться через Угру неподалёку от её устья, в районе впадения реки Росвянки. И снова русские отбили атаку ордынцев с помощью огня пищалей и залпов артиллерии.

Сражение шло на протяжении четырёх дней, но Ахмату так и не удалось закрепиться на русском берегу Угры.

Смирившись с неудачей, хан отвёл основные войска, а Иван III рассредоточил свои отряды на всей русской береговой линии Угры. Именно тогда и началось знаменитое стояние – психологическая война на истощение. Ордынские разведчики каждый день старались найти слабое место в обороне русских, но неизменно атаки кочевников встречались залпами картечи. Сам хан Ахмат надеялся на союзников с запада, но не дождался – литовцы и поляки под угрозой нападения крымских татар решили никуда не ходить.

В конце октября 1480 года ударили первые морозы, и река Угра встала, скованная льдом. Казалось, стратегическое преимущество русских утеряно, придворные советники советовали Ивану III отступать, пока не поздно, но тут царь проявил упрямство: стоим на месте. И за две недели он выиграл битву на истощение. Татарское войско без припасов больше не хотело никакой войны. Хан был вынужден повернуть назад – к бесславной гибели от рук заговорщиков.

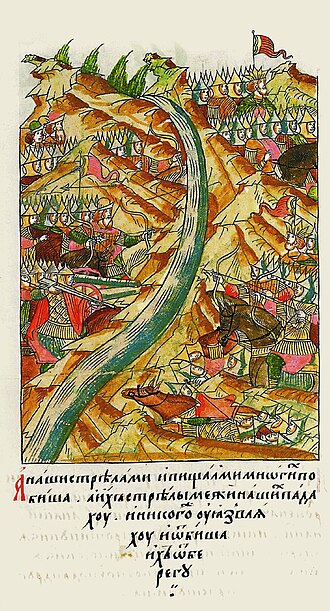

Стояние на Угре. Фото: общественное достояние

Стояние на Угре. Фото: общественное достояние* * *

Известно, что «точную» дату окончания монголо-татарского ига на Руси, приуроченную к победе после стояния на Угре, равно как и сам термин «иго» подарил нам автор первого обобщающего труда по истории России Николай Карамзин. В русских летописях встречались другие слова – «ярмо басурманское» или «неволя». Да и насчет «»окончания неволи» в 1480 году не было никакой точности.

Сами татары – наследники хана Ахмата – были уверены, что они ещё вернутся на Русь и поставят эту Москву в стойло.

Подлинное же освобождение от «ига» пришло только тогда, когда ожидание гибели человечества прошло, а вот мечта о построении нового Третьего Рима осталась.

И уже митрополит Московский Зосима в своём трактате «Изложение Пасхалии» назвал Ивана Васильевича не просто русским царём, но наследником императора Константина: «И ныне же, в последниа сиа лета, яко же и в перваа, прослави Бог... благовернаго и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича, государя и самодержца всея Руси, нового царя Констянтина новому граду Костянтину – Москве и всей Русской земли и иным многим землям государя».

Более ёмко тот же тезис выразил старец псковского Спасо-Елеазаровского монастыря под Псковом монах Филофей, провозгласив своё знаменитое пророчество: «Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти».

* * *

И, кстати, именно поэтому из всех осколков Золотой Орды только русские цари усвоили все уроки потомков Чингисхана. И начали зазывать на службу многих знатных татарских воевод и чиновников. Достаточно вспомнить такие русские дворянские фамилии, как Карамзины, Шереметевы, Тургеневы, Юсуповы, основанные бывшими ордынцами.

Потому что в Третьем Риме все русские.