Патриарха Тихона в отечественной исторической традиции принято изображать немощным согбенным старцем в преклонных годах – и в основе такого образа патриарха лежат несколько фотографий, сделанных сразу после освобождения из застенков ОГПУ: сидит такой усталый старичок, плечи поникли. И мало кто обращал внимания, как в бороде Его Святейшества играет хитрованская крестьянская улыбка. И сразу приходит понимание: ох и непрост Василий Иванович, совсем непрост.

На самом деле тогда патриарху было всего 60 лет – мужчина в самом расцвете сил и энергии. За его плечами были годы работы в крупнейших епархиях России и миссионерство в Северной Америки: назначенный на рубеже веков епископом Алеутским и Аляскинским, он нёс Слово Божие в самые отдалённые уголки тундры.

И недаром говорили, что сам Господь распорядился так, что предстоятелем церкви в её роковые годы стал не самый энциклопедически образованный епископ, не самый строгий и не самый искушённый в интригах. Но самый добрый.

Ведь сразу же после Поместного собора 1917–1918 гг. Русская церковь столкнулась с красным террором и бешеной ненавистью новых властей. Бесноватые революционеры старались не только уничтожить церковь и самих священников, но и развратить сам православный народ.

Что мог противопоставить этому патриарх Тихон? Только кротость и надежду на Бога.

* * *

Будущий патриарх – в миру Василий Иванович Беллавин – родился 31 января 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской губернии в семье священника местного храма Воскресения Христова.

К священнослужителям принадлежали и все предки из рода Беллавиных: прапрапрадед Пётр, прапрадед Осип (супруга – матушка Прасковья Алексеевна), прадед Терентий (матушка – Авдотья Петровна), дед Тимофей (матушка – Екатерина Антоновна).

В семье же Иоанна Тимофеевича Беллавина и Анны Гавриловны родилось четверо сыновей: Павел, Иоанн, Василий и самый младший Михаил. Все они пошли по стопам отца.

Старший Павел после Псковской духовной семинарии и Санкт-Петербургского историко-филологического института работал учителем латинского языка Сызранского духовного училища.

Иоанн стал учителем Закона Божия в Торопецком мужском приходском училище.

Младший же брат святейшего патриарха Михаил, окончив Торопецкое духовное училище и Холмскую духовную семинарию, позже стал личным секретарём и библиотекарем владыки Тихона, который уже тогда служил на Аляске. С особым рвением он занимался приведением в порядок епархиальной библиотеки, заботясь о её ценности и сохранности.

К сожалению, все братья Беллавины, не отличавшиеся крепким здоровьем, скончались ещё до того, как Господь избрал Василия Ивановича для архипастырского служения (Павел умер в 1883 г., Иоанн – в 1890 г., Михаил – в 1902 г.). Так что к моменту избрания патриархом церковь была единственной семьёй Его Святейшества.

ПСТГУ" />Василий Иванович Беллавин. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Василий Иванович Беллавин. Фото: ПСТГУ

* * *

Церковная карьера самого Василия Ивановича складывалась тоже непросто. После окончания Торопецкого духовного училища он поступил в Псковскую духовную семинарию, затем продолжил учёбу в Санкт-Петербургской духовной академии, где Василий Иванович стал не просто старостой курса, но за усердие и прилежание получил среди семинаристов прозвище «Патриарх». Темой его дипломной работой стали труды французского католического богослова XVII века Паскье Кенеля, громившего еретическое учение янсенизма – тема, прямо скажем, весьма неожиданная для сына сельского батюшки.

После окончания академии он получает место преподавателя догматики и французского языка в родной Псковской семинарии, а через три года неожиданно для всех близких решает принять монашеский постриг. Его однокурсник, впоследствии протопресвитер Константин Изразцов, вспоминал: «Василий был абсолютно светским человеком, и поэтому его решение принять монашество для многих его товарищей явилось полной неожиданностью».

Так Василий стал иеромонахом Тихоном.

Вскоре его карьера сделала громадный рывок: сначала он получил пост ректора в Холмской духовной семинарии. Затем, в октябре 1897 года, в Санкт-Петербурге он был хиротонисан в епископа Люблинского, викария Холмско-Варшавской епархии.

Но не успел он обжиться в польском Люблине, как его услали за тридевять земель – в Америку, где ему предложили кафедру епископа Алеутского и Аляскинского.

* * *

Пожалуй, тогда это была самая отдалённая епархия Русской церкви, где православных верующих можно было сосчитать по пальцам. Потомки русских поселенцев на Аляске постепенно забывали веру дедов, приходы пустели. Тем не менее молодой Тихон отправился в Америку с твёрдым намерением завоевать весь континент. С миссионерскими поездками он объездил весь полуостров, проповедуя христианство алеутам и эскимосам.

ПСТГУ" />Патриарх Тихон с митрополитом Петроградским Вениамином. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Патриарх Тихон с митрополитом Петроградским Вениамином. Фото: ПСТГУПричём нести свет веры коренным обитателям Америки оказалось не так-то просто. Например, эскимосы тогда просто не понимали, что такое хлеб и вино, которые в церкви используются для причастия: таких вещей просто не существовало на Крайнем Севере, не было и слов, обозначающих этих предметы. Поэтому для эскимосов эти слова перевели как «кровь оленя» и «мясо оленя». После этого крещение пошло гораздо быстрее.

Затем отец Тихон обратил своё внимание и на юг, совершая поездки в Калифорнию и дальше – в Нью-Йорк и Чикаго. Вскоре он переводит епископскую кафедру в Сан-Франциско, а затем в Нью-Йорк. В 1900 году он получает повышение и становится архиепископом уже всей Северной Америки.

Причём в те годы в Русскую православную церковь вступали не только этнические русские, но и сами американцы. Всего же под началом архиепископа Тихона насчитывалось более 150 приходов, которые посещали почти полмиллиона американцев. Более того, Тихон добился и того, что наряду с храмами в Америке появляются первые монастыри – невиданное событие для Америки! А в Миннеаполисе открываются православные семинарии, которые, правда, закроются во время Великой депрессии.

В конце концов на деятельного епископа обратили внимание в Санкт-Петербурге, и в 1907 году Тихон становится владыкой Ярославской губернии, а в те годы именно Ярославская епархия, одна из самых богатых, считалась наиболее близкой к столичным кругам.

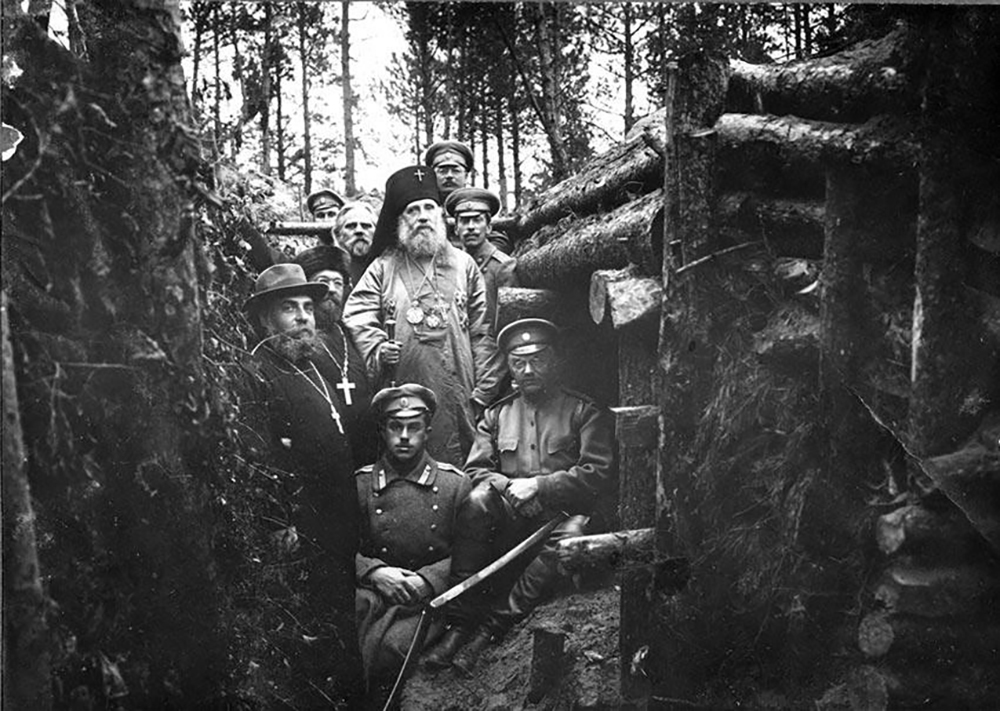

ПСТГУ" />Архиепископ Тихон в окопах 7-го Ряжского полка. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Архиепископ Тихон в окопах 7-го Ряжского полка. Фото: ПСТГУ* * *

Более шести лет архиепископ Тихона правил ярославской кафедрой, заслужив среди местного духовенства довольно неоднозначную репутацию «либерала»: к примеру, архиепископ Тихон, в отличие от всех предшественников, запретил священнослужителям делать по три земных поклона при входе в его служебный кабинет. Также он наотрез отказался принимать подарки от настоятелей приходов, посещая с поездками вовсе не благополучные сёла и деревни, а самые глухие и отсталые районы.

Возможно, именно поэтому церковный истеблишмент решил тихой сапой избавиться от «западника» Тихона. В январе 1914 года он получает новое назначение – на Литовскую и Виленскую кафедру.

Но пребывание архиепископа Тихона в Литве было недолгим: вскоре после начала Первой мировой войны он был вынужден эвакуироваться в Москву. И вот, оставшись без епархии и без должности, Тихон занялся тем, что у него лучше всего получалось, – миссионерской деятельностью.

Он служил и проповедовал в больницах, в ночлежках и самых бедных церквях на рабочих окраинах Москвы, постепенно завоевав себе статус самого народного священника Первопрестольной, гонимого за правду церковным начальством из Петрограда. Неудивительно, что в июне 1917 года архиепископ Тихон на первых всенародных выборах архиереев был избран митрополитом и главой Московской епархии.

Пройдёт всего два месяца, и Тихону предложат взять на себя ответственность и за всю Православную церковь.

* * *

15 августа 1917 года в Москве открылся Всероссийский поместный собор. Среди его 23 отделов видное место занял второй по численности Отдел о богослужении, проповедничестве и храме, в который вошёл 171 человек, в том числе 33 архиерея. Среди них был и митрополит Тихон. Как миссионер он видел и понимал необходимость перевода богослужения на современные национальные языки, в том числе и на русский: в своих письмах он не раз обращал внимание, что прихожане должны понимать язык богослужения.

ПСТГУ" />Заседание Всероссийского поместного собора в Московском епархиальном доме. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Заседание Всероссийского поместного собора в Московском епархиальном доме. Фото: ПСТГУТакже по инициативе Тихона Отдел о богослужении, проповедничестве и храме занимался и вопросами канонизации святых.

А вот в политические дрязги – в то время на улицах Москвы уже шли уличные бои – Тихон призвал не вмешиваться, ведь большевики представлялись в те дни каким-то временным недоразумением, «пеной революции», которая исчезнет сама собой после созыва Учредительного собрания.

Наконец был поставлен вопрос о восстановлении патриаршества.

Выборы проходили в два тура, и во второй тур вышли три кандидатуры: архиепископы Антоний Храповицкий (бывший архиепископ Харьковский и Ахтырский), Арсений Стадницкий (архиепископ Новгородский) и митрополит Тихон Беллавин, набравший меньше всех голосов. Трёх кандидатов в патриархи называли самым умным (Антония), самым строгим (Арсения) и самым добрым (Тихона).

Второй тур состоялся 5 (18) ноября 1917 года в храме Христа Спасителя. Избрание патриарха было доверено жребию. Причём избрание патриарха вызвало бурные религиозные чувства даже у красногвардейцев, которые ещё накануне зверски убивали раненых и сдающихся в плен юнкеров.

* * *

После избрания патриарха члены собора разъехались по домам на каникулы – нужно было готовиться к открытию Учредительного собрания. Вторая же сессия собора была назначена на 20 января.

Но уже 5 января Учредительное собрание было разогнано большевиками. Далее большевики приняли ряд законов, не просто ограничивающих деятельность церкви, но фактически лишивших её основных функций. И речь не только о Декрете о земле, посредством которого были национализированы монастырские и церковные земли, или же о Декрете о свободе совести. В Декрете о передаче в ведение государственных органов записи актов регистраций рождения, браков, разводов и смертей большевики ввели предельно упрощённую процедуру разводов и расторжения церковных браков.

Более того, власть открыто поощряла и убийства эксплуататоров, и передел господской земли. Мужики хватали в руки топоры и вилы, вчерашние солдаты и дезертиры, только сбежавшие домой с посыпавшегося фронта, были готовы убить любого, кто неправильно, по их понятиям, нарезал участки.

И вот накануне открытия второй сессии собора патриарх выпустил своё знаменитое послание, в котором он призвал верующих создавать духовные братства, предал анафеме всех вдохновителей массового террора.

«Обители святые (как Александро-Невская и Почаевская лавры) захватываются безбожными властелинами тьмы века сего и объявляются каким-то якобы народным достоянием, – писал Тихон. – Школы, содержавшиеся на средства Церкви православной и подготовлявшие пастырей Церкви и учителей веры, признаются излишними и обращаются или в училища безверия, или даже прямо в рассадники безнравственности. Имущества монастырей и церквей православных отбираются под предлогом, что это народное достояние, но без всякого права и даже без желания считаться с законною волею самого народа... И, наконец, власть, обещавшая водворить на Руси право и правду, обеспечить свободу и порядок, проявляет всюду только самое разнузданное своеволие и сплошное насилие над всеми и в частности – над святою Церковью православной.

Где же пределы этим издевательствам над Церковью Христовой? Как и чем можно остановить это наступление на неё врагов неистовых?

Зовём всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне святой Матери вашей.

Враги Церкви захватывают власть над нею и её достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной.

А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти страдания вместе с собою словами святого апостола: “Кто ны разлучит от любве Божия? Скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч?” (Рим. 8, 35).

А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностию зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав Церкви православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброю волею становиться в ряды духовных борцов, которые силе внешней противопоставят силу своего святого воодушевления, и мы твёрдо уповаем, что враги Церкви будут посрамлены и расточатся силою креста Христова, ибо непреложно обетование Самого Божественного Крестоносца: “Созижду Церковь Мою, и врата адовы не одолеют ей” (Мф.16:18)».

Следом патриарх в послании от 18 марта 1918 года обрушивается и на Брестский мир: «Этот мир, подписанный от имени русского народа, не приведёт к братскому сожительству народов. В нём нет залогов успокоения и примирения, в нём посеяны семена злобы и человеконенавистничества. В нём зародыши новых войн и зол для всего человечества».

Патриарх Тихон на пасхальном молебне у Никольских ворот. Фото: Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»

Патриарх Тихон на пасхальном молебне у Никольских ворот. Фото: Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»* * *

В сентябре 1918 года большевики разгоняют и Поместный собор церкви. Тогда патриарх обращается с новым письмом к Совнаркому: «Вы обагрили руки русского народа его братской кровью, прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализации, вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабёж... Соблазнив тёмный и невежественный народ возможностью лёгкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нём сознание греха, но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния, – убийство, насилие, грабёж всегда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и преступлениями».

Результатом этого послания стал первый арест патриарха Тихона 24 ноября 1918 года. Следом большевики нанесли по церкви ещё один удар – 16 февраля 1919 года появилось постановление Наркомюста о вскрытии мощей.

Большевики очень верно угадали болевую точку церкви: в народной религиозности почитание мощей является подчас гораздо более значимым явлением, чем почитание собственно Христа. Да и сегодня многие прихожане уверены, что главное в христианстве – это знать, какому святому по каким поводам свечку ставить.

Весь XIX век либеральные оппозиционеры ставили вопрос о необходимости провести вскрытие хранилищ с мощами святых, чтобы наконец разобраться в ситуации, когда в храмах одной епархии насчитывалось сразу несколько рук Николы Угодника. Священники противились этому, опасаясь и поколебать веру, и лишиться дохода – ведь чудотворные мощи нередко собирали богатый «урожай» пожертвований от паломников. Но большевики чётко понимали: сам факт вскрытия мощей, за которым не последует карающий удар молнией с небес, будет воспринят тёмным народом как доказательство правоты большевиков: дескать, раз попы обманывали вас в этом, то обманывали и во всём остальном.

«Рабочие массы должны раздавить главного классового врага, выступающего под религиозной оболочкой, – призывал глава Антирелигиозной комиссии при ЦК РКП(б) и организатор Союза безбожников Миней Губельман, известный более как Емельян Ярославский. – Пора наконец покончить с активом попов, раввинов, мулл, благовестников, проповедников всякого рода, шаманов, колдунов и прочих паразитов, притаившихся на теле СССР, а на деле являющихся махровой контрреволюцией...»

* * *

Надругательство над религиозными святынями вызвало волну антиправительственных выступлений по всей России. Например, во время вскрытия гробницы преподобного Саввы Сторожевского в Саввино-Сторожевском мужском монастыре близ Звенигорода только солдаты Красной армии спасли комиссаров от народной расправы, когда жители окрестных сёл, не дожидаясь гнева небес, решили сами покарать кощунников.

В атмосфере народного бунта проходила и эксгумация останков св. Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. В составе делегации большевиков, прибывших в лавру, было несколько кинооператоров, но народ, вставший живым щитом на пороге храма, никогда не видевший кинокамер, принял их за пулемёты. С криками «Стреляйте, сволочи!» народ пошёл на перепуганных киношников, которых спасло только вмешательство охраны. В тот же день в лавру прибыл полк красноармейских курсантов.

В этой обстановке, находясь практически в одиночном заключении под домашним арестом, патриарх Тихон принял решение искать компромисса с новой властью. В октябре 1919 года он публикует новое воззвание, в котором призывает паству не противиться большевикам: «Установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает Себя ни с каким определённым образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение... Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто не спасёт России от нестроения и разрухи, пока Правосудный Господь не приложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих…»

В последующие годы эти слова патриарха не раз ставились ему в упрёк. Вот, дескать, вместо того чтобы поднять народ на борьбу с богоборческим режимом, он призвал заключить мир с большевиками, тем самым словно предопределив дальнейшие гонения...

ПСТГУ" />Партиарх Тихон. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Партиарх Тихон. Фото: ПСТГУНо поставьте себя на место патриарха. Ещё два года назад он вступал на кафедру крупнейшей поместной церкви православного мира, а теперь руками самих православных христиан эта церковь была разрушена. К чему призывы, если в первый же год революции церковь покинули 90% прихожан, и первыми среди них были как раз военные, для которых участие в литургии было бессмысленным обрядом. Очевидно, что даже призови он остаток верной паствы к вооружённому сопротивлению красным, вряд ли бы число белых армий значительно увеличилось. Да и что значит слово патриарха, если миллионы бывших христиан предпочли Божьему закону право на бесчестье, когда появилась возможность безнаказанно урвать для себя лишний кусок? Поэтому патриарх Тихон и предпочёл пойти с властью на компромисс, желая уберечь от расправы хоть малый остаток верных.

Однако к тому времени большевики, уже одержавшие победу в Гражданской войне, более ни в каких компромиссах с церковью не нуждались.

* * *

В 1920 году выходит новое Постановление Совнаркома РСФСР «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе», в котором предписывалась полная ликвидация мощей. Тысячи священников, обвинённых в «шарлатанстве, фокусничестве, фальсификациях и иных уголовных деяниях», были отданы под трибунал и отправлены в концлагеря. Среди них был и Тихвинский епископ Алексий (Симанский), будущий патриарх, осуждённый на 5 лет концлагеря за препятствование вскрытию гробниц в новгородском Софийском соборе.

2 января 1922 года появляется Декрет «О ликвидации церковного имущества», затем – 23 февраля 1922 года – Постановление ВЦИК «Об изъятии церковных ценностей», в котором было предписано в месячный срок «изъять из церковных имуществ, переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все драгоценные предметы из золота, серебра и камней... и передать в органы Народного комиссариата финансов для помощи голодающим».

В ответ патриарх объявил свою кампанию по сбору средств для голодающих.

«Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, – писал патриарх, – лишь одного желая, чтобы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим… Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство – миряне отлучением от Неё, священнослужители – извержением из сана».

Но в действительности «забота» большевиков о голодающих была только предлогом для запуска новой репрессивной кампании, суть которой очень хорошо сформулировал Ленин в своём письме от 19 марта 1922 года: «Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления, – писал Ленин. – Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать».

* * *

На заседании Политбюро 22 марта 1922 года по предложению Ленина был принят план Троцкого по разгрому церковной организации: арест членов Священного Синода и патриарха («примерно через 10–15 дней»), печать должна была «взять бешеный тон», надлежало «приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей».

ПСТГУ" />Патриарх Тихон (в центре) в Троице-Голенищево, 1921 год. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Патриарх Тихон (в центре) в Троице-Голенищево, 1921 год. Фото: ПСТГУВ марте начались допросы патриарха Тихона: он вызывался в ОГПУ на Лубянку, где ему дали под расписку прочесть официальное уведомление о том, что правительство «требует от гражданина Белавина как от ответственного руководителя всей иерархии определённого и публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего стоит подчинённая ему иерархия».

9 мая 1922 года патриарх был официально арестован и заточен в бывших казначейских покоях Донского монастыря, превращённого в спецтюрьму ОГПУ. Интересно, что допрашивали патриарха лучшие спецы Лубянки: начальник 6-го – «антирелигиозного» – отделения секретно-оперативного отдела ГПУ Евгений Тучков, правая рука и секретарь Емельяна Ярославского. Между прочим, тоже сын сельского священника и недоучившийся семинарист.

На «конвейере» допросов его сменял обходительный Георгий Карпов – интеллигентный выпускник Петербургской духовной академии, который со всем знанием тонкостей вопросов приступил к уничтожению церкви и своих преподавателей. Судя по многочисленным публикациям в советской прессе весной 1923 года писем от граждан, требовавших сурово покарать «людоеда» Тихона, чекисты готовились к расправе над патриархом.

Однако образцово-показательное дело сшить не получилось. За Тихона вступился нарком иностранных дел Чичерин, прекрасно понимавший, что казнь патриарха может повредить советской дипломатии, добивавшейся признания нового режима в странах Запада.

И вскоре патриарха отпустили домой – под домашний арест.

* * *

Тогда Троцкий предлагает не ликвидировать церковь, но заменить её своей – послушной и контролируемой органами ГПУ. Так был рождён проект «Красного православия», или «Обновлённой церкви», который сначала казался настоящим бредом в духе возрождения псевдоязыческого культа Перуна-богоборца, который тогда предложил будущий маршал Михаил Тухачевский. Но проект Троцкого был принят всерьёз.

Вскоре в стране появились первые «красно-православные» церкви, где звёзды большевиков почитались наравне с христианским крестом, а рядом с иконами висели портреты Ленина и Троцкого. Главой же «обновленцев» был назначен петроградский протоиерей Александр Введенский, который начал активную кампанию по переманиванию духовенства в свои ряды, обещая за переход гарантии неприкосновенности от чекистов.

Власти поддерживали Введенского: в апреле 1923 года была опубликована инструкция, согласно которой не зарегистрировавшиеся у нового «красного патриарха» приходы будут закрыты. Более того, надавив через наркома Чичерина на правительство Ататюрка, чекисты добились того, что турки надавили на Константинопольского патриарха, вынудив того признать обновленцев.

Что же мог противопоставить этому патриарх Тихон?

Он демонстративно поселился в маленьком одноэтажном флигеле у самой стены внутри Донского монастыря, показывая, что его свобода весьма условна. На дверь кельи он повесил объявление: «По вопросам контрреволюции не обращаться». А в июне 1923 года он пишет новое послание: «Я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что Я Советской власти не враг».

Большевики торжествовали: им удалось сломать самого патриарха! Они и не заметили, как смирение Тихона ударило по проекту «Красного православия»: тысячи священников убедились, что для спасения жизни уже не нужно бить земные поклоны портрету Троцкого.

И священники пошли назад. В числе вернувшихся был и Сергий Страгородский – будущий патриарх и однокурсник Тихона по учёбе в академии.

* * *

Тогда власти решили просто избавиться от патриарха, списав всё на неизвестных уголовников. В декабре 1924 года в его домик на тщательно охраняемой ОГПУ территории монастыря ворвались двое «грабителей», которые буквально выломали дверь.

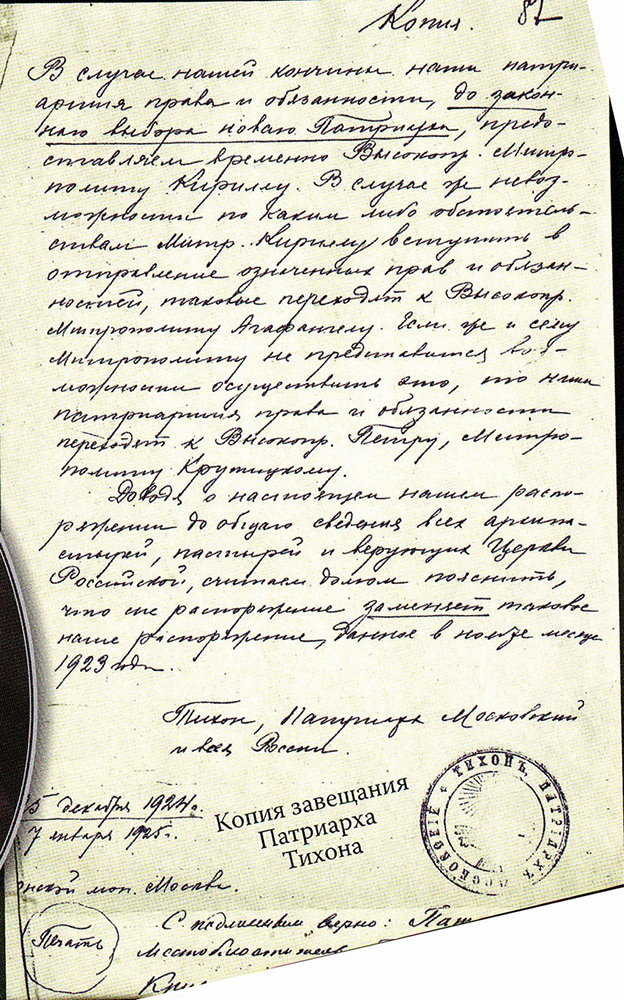

ПСТГУ" />Завещание Патриарха Тихона. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Завещание Патриарха Тихона. Фото: ПСТГУ– Ну, где тут главный поп?! – дыхнул перегаром в лицо один из налётчиков, чей внешний вид не оставлял никаких сомнений в принадлежности к криминальному миру. Красные шелковые рубахи-косоворотки под кожаными комиссарскими куртками, кепки-восьмиклинки английского сукна – высший шик среди «фартовых» воров-налётчиков. За голенищами грязных сапог торчали наборные рукояти финских ножей.

– Что вам угодно?! – выступил вперёд патриарх Тихон.

– Благословите, батюшка… На кампанию по – ик! – изъятию церковных ценностей.

– Ценности давай сюда живо! – крикнул второй, от которого тоже разило спиртным. – И только попробуй дёрнуться, морда поповская! Ишь сколько добра народного нахапал, кровосос...

– Берите шубу на вешалке, деньги в портмоне – в кармане, – спокойно ответил патриарх. – Вам хватит. И уходите скорее – здесь довольно часто бывают милицейские патрули...

– А то что?! – осклабился налётчик.

Но патриарха обмануть было невозможно. Слишком уж карикатурными были грабители, которые проникли на охраняемую ОГПУ территорию в Москве. Слишком уж театрально эти ряженые изображали из себя пьяных.

Один из грабителей, внимательно посмотрев в глаза старику, вдруг вздохнул:

– Понял, значит? Что ж, прости, батюшка...

Он вытащил из кармана револьвер, но взвести курок не успел – из боковой кладовки вдруг выскочил юный келейник Яков Полозов с кочергой в руке. Метким ударом он выбил пистолет из рук убийцы.

– Бегите, Ваше Святейшество! Я их задержу!

Грянуло несколько выстрелов, и Яков упал на патриарха, обливаясь кровью.

Тотчас же улице раздался свист: кажется, пришла в себя охрана.

– Уходим! – рванулись к выходу «грабители». – Кажется, все готовы...

Но Его Святейшество не задела ни одна пуля.

ПСТГУ" />Икона Святитель Тихон с житием. Фото: ПСТГУ

ПСТГУ" />Икона Святитель Тихон с житием. Фото: ПСТГУТем не менее после покушения патриарх просто слёг. Врач Эмилия Бакунина, наблюдавшая его в последние дни жизни, вспоминает, что тогда он много читал Тургенева, Гончарова и «Письма Победоносцева». В то же время он каждый день принимал посетителей: верующие со всей Москвы шли в клинику, чтобы выразить патриарху поддержку. Среди прочих шли рабочие фабрик: во время одного из таких визитов Тихону передали пару сапог на кроличьем меху.

– Мы не знали, как патриарха кормят, и кто мог, старался что-нибудь привезти ему: годы в стране были нелёгкие, после Гражданской войны, революции и разрухи, начинался, должно быть, НЭП. Потому я раздобыла где-то 400 грамм сахарного песку, – вспоминала Анастасия Цветаева, младшая сестра Марины Цветаевой.

* * *

Патриарх скончался 7 апреля 1925 года от сердечной недостаточности – впрочем, существует версия о том, что его отравили. За несколько часов до смерти он произнес:

– Теперь я усну… крепко и надолго. Ночь будет длинная, тёмная-тёмная.

Тело патриарха выставили в Донском монастыре. В день похорон все близлежащие улицы были заполнены людьми. Однако советские газеты преподнесли всё иначе: в маленькой заметке по поводу смерти предстоятеля было сказано: «Рабочих и крестьян среди немногочисленной публики, которая пришла на похороны, не наблюдалось».

В 1989 году на Архиерейском соборе в Москве патриарх Тихон был причислен к лику святых. Вместе с ним был канонизирован и патриарх Иова, первый русский патриарх, избранный в 1589 году.