Архиепископ Пётр – в миру Василий Константинович Зверев – работал в концлагере на Соловках обычным дворником, но когда Его Преосвященство неторопливо шёл по лагерному плацу, опираясь на метлу, как на митрополичий посох, перед ним расступались и блатные, и вохровцы.

Писатель Олег Волков, бывший соловецкий узник, вспоминал: «При встрече вохровцы не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, будто не замечая православного епископа – ничтожного “зека”… Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архиепископа. Оно их принижало. И брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза…»

* * *

Будущий священномученик родился в 1878 году в семье московского священника протоиерея Константина Зверева и его супруги Анны. Казалось бы, жизненный путь Василия был предопределён, как и у всякого ребёнка в семье священнослужителей: сначала духовная семинария, затем духовная академия, потом место священника и по совместительству учителя церковно-приходской школы. Всё привычно и знакомо.

Но Василий в семинарию пошёл не сразу. До поступления в духовные школы он получил основательное светское образование – окончил гимназию, затем историко-филологический факультет Московского университета.

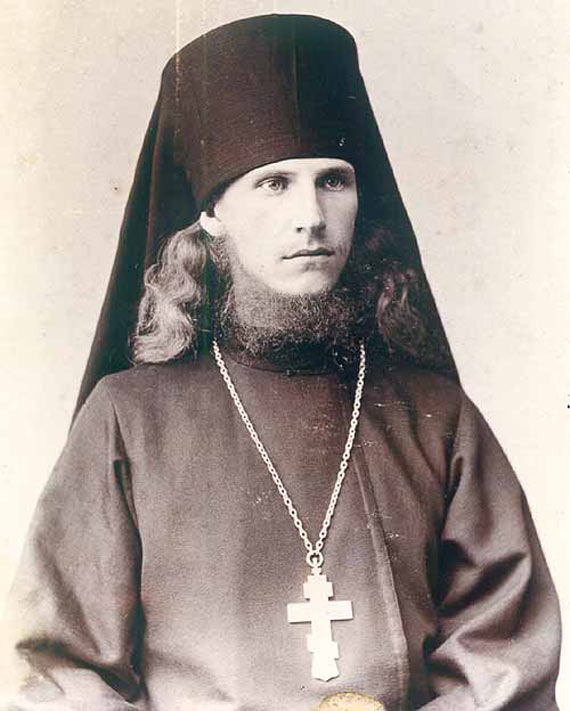

Иеромонах Петр (Зверев), 1900 год. Фото: stefmon.ru

Иеромонах Петр (Зверев), 1900 год. Фото: stefmon.ruВпрочем, его отец и не настаивал на духовной карьере. Так, его старший сын Арсений пошёл в чиновники, средний Кассиан стал офицером. Он был убит на фронте в 1914 году, и Василий будет каждый раз поминать его на службах.

Сам же Василий вскоре после семинарии поступил в Казанскую духовную академию, где на втором курсе в 1900 году был пострижен в монашество с именем Пётр и рукоположен в сан иеромонаха. Далее он стал кандидатом богословия. Преподавал в Орловской семинарии, позже – в Новгородской.

Служение его никогда не было беспроблемным и гладким. Обаятельный, харизматичный, интеллектуально одарённый священник обладал уникальной способностью притягивать к себе врагов и завистников. К примеру, когда иеромонах Пётр служил в Новгороде, почти каждый месяц в Синод поступали анонимные доносы на него.

В итоге отец Пётр принял решение уехать в город Белёв Тульской губернии настоятелем белёвского Спасо-Преображенского монастыря епархии – подальше от сплетен и завистников больших городов.

«Знакомых у него в городе тогда никого не было, и наша семья стала ему сразу близкой, – много лет спустя вспоминала Ирина Картавцева, духовная дочь отца Петра. – Он сам говорил, что попал к нам в первый раз, как будто уже во второй. Большей частью он бывал у нас вечером и оставался ужинать. Был очень прост, и никакого ханжества в нём не было. У него тогда уже были больные почки, и всегда покупался для него боржом, который он и пил каждый раз. Дружба была с ним необыкновенная. Он часто присылал с своим келейником монастырский квас и чудесное сливочное масло, которое приносили ему некоторые почитатели-помещики. Родители шутили, что “мы на монастырском иждивении”. За столом всегда велись интересные разговоры. Я внимательно слушала, и хотя не всё понимала, но остались в памяти разговоры о смерти Толстого, о постройке буддийского капища в Петербурге».

* * *

В 1916 году бывший епископ Тульский Евдоким, переведённый в США на место епископа Алеутского и Северо-Американского, хотел взять к себе отца Петра.

Ирина Картавцева писала: «Была по этому поводу переписка, но о. Петра не любили в Синоде и назначение его в епископы всячески задерживали. Отъезд батюшки из Белёва был бесславен. Ему предложили “сдать дела” и монастырь, и он уехал в Москву. Там произошла революция, и назначения ему всё не давали. Наконец, примерно на Пасхе 1917 года, он был назначен в Штаб особой армии проповедником особой армии. Назначение было довольно почётное, но общая обстановка была уже такая, что трудно было что-нибудь понять. Был он на фронте, был в прифронтовой полосе, адрес его был тогда: п/о Домбровица Волынской губернии. Мы тогда обменялись с ним несколькими письмами, а в июле он даже приезжал на неделю в Белёв и читал свои записки. В августе 17 года он писал нам, как служил литургию для солдат на открытом воздухе…

Потом уже начался развал. Помню одно его письмо в октябре или ноябре, в котором он писал, что “и у нас всюду продвигаются большевики, захватывая города и местечки”.

Дальше я подробно не знаю, как происходило дело. Очевидно, его отпустили, и он жил некоторое время в Москве, а потом весной был назначен настоятелем в Жёлтиков монастырь (Успенский Жёлтиков монастырь – Авт.) близ Твери…

Пробыли мы в Жёлтикове монастыре пять дней. Свиданье было очень трогательное, но грустное чрезвычайно. Уже начинался голод. Мы питались у батюшки, и помню эти крошечные кусочки хлеба, картофельные оладьи и тому подобное. Кто-то принёс ему немного малины (была уже половина августа по ст. ст.), и он отдал её мне, чтобы я её съела одна. Не помню, как было дело, но думаю, что всё же одна я её не стала есть. Между прочим он сказал, что всё ему здесь как-то чуждо. Да и неудивительно, потому что в сентябре он уже был под домашним арестом, а потом и в тюрьме... Как сейчас думаю, в тюрьме он уже испортил своё здоровье, потому что его посылали носить воду из-под горы наверх, а у него уже в Белёве были больные почки...»

Именно в Твери ему впервые пришлось испытать тяготу неволи: он был заключён в тюрьму в качестве заложника.

* * *

14 февраля 1919 года в Москве, в патриарших покоях на Троицком подворье, состоялось наречение архимандрита Петра во епископа. На следующий день, в праздник Сретения Господня, он был хиротонисан патриархом Тихоном во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии.

В Нижнем Новгороде владыка поселился в Печерском монастыре. Епископ Пётр служил неспешно, раздельно и громко произнося каждое слово. В воскресные дни служба продолжалась шесть часов, а в двунадесятые праздники – с пяти часов вечера до двенадцати ночи. Иногда епископ Пётр служил всенощные всю ночь. Несмотря на столь продолжительные службы, храм всегда был полон народа.

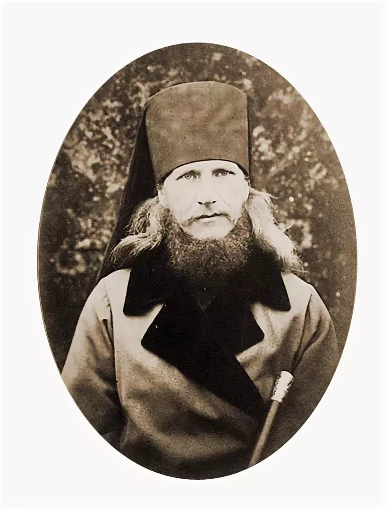

Епископ Балахнинский Петр (Зверев). Фото: общественное достояние

Епископ Балахнинский Петр (Зверев). Фото: общественное достояниеНедолго пробыл владыка в Нижнем. Вскоре он был переведён в Сормово – духовно окормлять семьи тех самых революционных рабочих.

Удивительно, но и там владыка стал своим. Когда в мае 1921 года отец Пётр был арестован (его обвинили в разжигании религиозного фанатизма), рабочие объявили трёхдневную забастовку. Власти, испугавшись, пошли было на попятную, пообещав отпустить владыку, но чекисты в этот момент отправили отца Петра на Лубянку в Москву.

С Лубянки епископа перевели в Бутырскую тюрьму, затем – в Таганскую, потом – в Петроградскую…

Однако вскоре из-за народных волнений и настойчивых требований со стороны рабочих вернуть владыку чекисты решили освободить его.

В января 1922 года владыка вернулся в Москву. Литургию на Рождество Христово он служил в храме Марфо-Мариинской обители, а на второй день праздника – в храме Христа Спасителя. Тогда же он получил от патриарха Тихона новое назначение – на кафедру епископа Старицкого, викария Тверской епархии.

* * *

Уехав в Тверь, владыка поселился в Успенском Жёлтиковом монастыре, где в 1918 году был настоятелем. Здесь он сразу же принялся за восстановление уставного богослужения, заведя те же порядки, что были у него в Нижнем Новгороде. Народ помнил его и встретил с радостью. В Твери епископ Пётр восстановил в жизни приходов благочестивый обычай паломничеств к местным святыням. Он сам иногда отправлялся с духовными детьми в Торжок, за шестьдесят километров. Шли пешком, дорóгой владыка читал акафист преподобному Ефрему, а сопровождавшие его паломники пели припев. В селе Марьино они останавливались на ночлег и на следующий день приходили в Торжок.

По выходе из заключения в январе 1922-го владыка Пётр был назначен епископом Старицким, викарием Тверской епархии.

Успенский Жёлтиков монастырь. Фото: собрание ТГОМ

Успенский Жёлтиков монастырь. Фото: собрание ТГОМ* * *

В то время в стране началась антицерковная кампания по изъятию церковных ценностей в пользу голодающих – в действительности кампания по разрушению церкви под предлогом сбора средств для оказания помощи голодающим. В ответ церковь организовала свой сбор помощи для голодающих, и православные люди добровольно собрали больше средств, чем чекистские «коллекторы».

Одним из активных участников по защите церкви от чекистских нападок стал и владыка Пётр. Каждый день он обращался к людям с проповедью о том, чтобы они помогали голодающим. Бывало, прихожане, слушая епископа, плакали и отдавали своё последнее. Он сам отдал в пользу голодающих все сколько-нибудь ценные вещи из храма.

– У нас они просто так стоят, – говорил он на все возражения. – Они лишние. Они не нужны. У нас, значит, они будут стоять, а там люди умирают от голода?

* * *

В ноябре 1922 года епископ Пётр вновь был арестован и отправлен в Москву, заключён в Бутырскую тюрьму, где ему предъявили обвинение в распространении воззвания «Возлюбленным о Господе верным чадам церкви Тверской», направленного «явно против всякого обновленческого движения в церкви и в поддержку контрреволюционной политики Тихона».

Спецкомиссия НКВД приговорила епископа Петра к ссылке в Туркестан на два года – в посёлок Перовск (ныне Кызыл-Орда).

Ирина Картавцева писала: «О времени пребывания его в Перовске я не имею сведений, одно несомненно, что он там очень страдал от жары. Написала я ему одно подробное письмо о нашей жизни вообще и о церковной. Он в ответ прислал прекрасное письмо – к сожалению, оно уничтожено. Он знал, что я интересуюсь церковными делами, и многие из ему известных лиц в Белёве работают против обновленцев. В письме были такие слова: “Твёрдо помни, что обновленческое движение: 1) явление раскольническое, потому что отошло от единой истинной православной Церкви, 2) антихристианское, потому что нашло возможным молиться за еретика и врага Христова Толстого, и 3) просто безбожное, потому что, принятое под покровительство партии, гонит всех верующих. И способ борьбы у них жестокий, насильнический. Несогласных с ними они арестовывают, выселяют и проч.”. Потом была такая фраза: “Теперешние христиане, христиане последнего времени, будут малочисленны, но по силе духа и веры будут приравнены к христианам первых веков”.

Спрашивал он о нашей тётушке Сомовой, монахине Шамордина монастыря, интересовался её адресом и пошутил даже по этому поводу: “Забыл, как теперь называется: то “без-хоз”, или “со-бес” (а монастырь тогда просто переименовали в совхоз)...»

* * *

В 1924 году владыка был освобождён, вернулся в Москву и был направлен патриархом Тихоном в Воронеж, в помощь престарелому воронежскому архиерею Владимиру (Шинковичу). После смерти митрополита Владимира он был приглашён верующими занять кафедру архиепископа – письмо с приглашением владыки Петра подписали представители всех семи православных церквей Воронежа, оставшихся в канонической церкви.

Патриарх Тихон. Фото: Michael Goltz / Wikipedia

Патриарх Тихон. Фото: Michael Goltz / Wikipedia«Видя в единодушном избрании меня глас Божий, не дерзаю отказаться и изъявляю своё полное согласие на занятие Воронежской кафедры» – таков был ответ владыки Петра.

12 января епископ Пётр (Зверев) стал Воронежским архиереем.

Многие храмы в Воронеже к этому времени были захвачены обновленцами – более 38 городских приходов и более 600 приходов в области. Лидер воронежских обновленцев – лжемитрополит Тихон (Васильевский) – забрасывали органы ГПУ доносами на канонических священников.

Всему этому разгулу раскольников митрополит Пётр противопоставил лишь упование на Волю Божию и ввёл богослужение по афонскому чину: прежде всего он наладил в храме пение народа – хотел, чтобы пела вся церковь. Каноны, кафизмы, стихиры – всё читалось и пелось неспешно, без каких-либо пропусков, а после чтения Священного писания неизменно шла проповедь, поэтому народ стал стекаться на службы и не спешил расходиться после окончания богослужения.

А во время богослужений владыки Петра в храме порой было так тесно, что не всегда можно было поднять руку, чтобы перекреститься.

При владыке Петре началось массовое возвращение из обновленчества. Возвращавшихся священнослужителей он принимал в лоно Церкви через публичное покаяние. Священники, по недоразумению или «страха ради иудейска» попавшие к обновленцам, после понесённого покаяния принимались на службу в сущем сане.

К концу 1926 года как результат деятельности архиепископа Петра (Зверева) у обновленцев осталось 338 приходов, в то время как у патриаршей Церкви их стало более 600 (еще 70 приходов состояли в подчинении у Временного Высшего Церковного Совета).

* * *

Обстановка в городе становилась всё более накалённой: несколько раз архиепископ Пётр получал письма с угрозами; были случаи, когда в него с крыши бросались камнями. В конце концов верующие рабочие воронежских заводов предложили учредить охрану архиерея, которая сопровождала бы его на улице и оставалась ночевать у него в доме на случай провокации.

Осенью 1926 года в Москве должен был состояться очередной съезд обновленцев, и в связи с этим ОГПУ проводило обыски у православных архиереев. Как-то, вернувшись из церкви, архиепископ Пётр увидел у дверей своей квартиры милиционеров, которые вошли вслед за ним и, предъявив ордер, приступили к обыску. Пока шёл обыск, у дверей квартиры собралась огромная толпа.

После обыска заместитель начальника отделения милиции предложил архиерею проследовать с ним для допроса.

Когда же архиепископ Пётр вышел из дома, его встретила толпа числом около трёхсот человек, которая пошла вслед за ним и остановилась у входа в милицию. В само здание вошли только несколько человек, которые решительно направились в кабинет начальника отделения милиции, где должен был производиться допрос, и потребовали ответа: на каком основании задержан архиепископ. Они потребовали также, чтобы допрос проходил в их присутствии.

Тогда озадаченные милиционеры попытались разогнать толпу силой, но безуспешно. Отовсюду слышались крики, стоны, плач, но люди не расходились. Начальник отделения, видя, что ничто не помогает, пригрозил архиепископу, что, если беспорядок не прекратится, он вызовет конную милицию и разгонит верующих.

– Да вы выйдите к народу и скажите ему, что со мной ничего не случится, и люди успокоятся и разойдутся, – посоветовал архиепископ.

– Нет, вы сами идите и скажите, – ответил начальник.

Архиепископ вышел к народу и попытался его успокоить, но люди закричали, чтобы начальник сам вышел к ним и дал слово, что архиепископ не будет задержан. Тот вышел и пообещал им это, но люди не уходили, требуя освобождения архиерея.

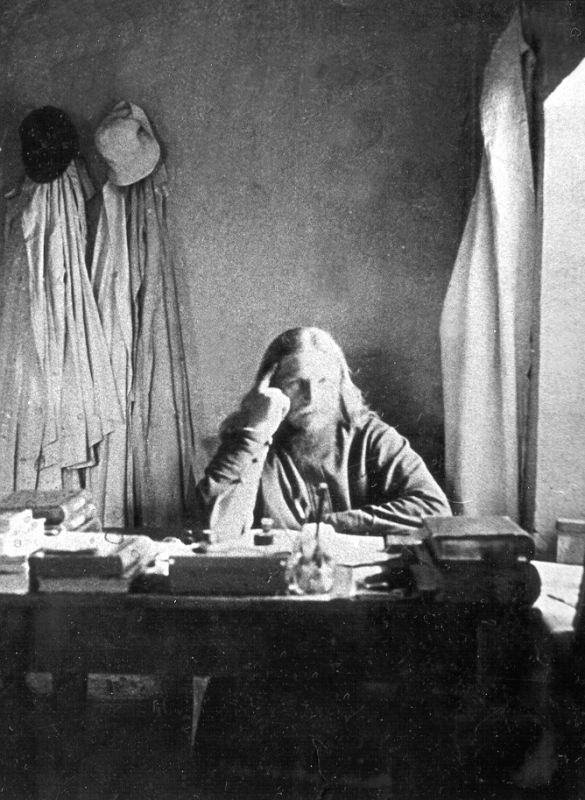

Епископ Петр в ссылке, г. Перовск, 1924 год. Фото: stefmon.ru

Епископ Петр в ссылке, г. Перовск, 1924 год. Фото: stefmon.ru* * *

28 ноября 1926 года газета «Воронежская коммуна» и вовсе призвала к расправе над владыкой. «Провести показательный процесс! – кричали заголовки. – Предать суду Петра Зверева!».

Это был первый день Рождественского поста, и архиепископ Пётр понял, что время его ареста близится. В тот же вечер владыка сжёг все письма и документы, которые могли бы повредить людям. И не успел огонь в печке поглотить все бумаги, как к его домику близ Покровского собора Воронежа пришли сотрудники ГПУ для произведения обыска и ареста.

Утром весть об аресте архиерея разнеслась по городу, и многие направились к зданию тюрьмы, чтобы узнать о судьбе своего архипастыря. Они увидели его только вечером, когда стража вывела архиепископа из здания и посадила в автомобиль, чтобы везти на вокзал. Верующие бросились к вокзалу, но сотрудники ОГПУ оцепили его и не пропустили никого на перрон, пока не отошёл поезд с арестованным архиепископом.

По прибытии в Москву он был заключён во внутреннюю тюрьму ОГПУ на Лубянке.

Следствие вёл уполномоченный 6-го отделения СО ОГПУ Казанский. Он спросил архиепископа Петра:

– Что за беседы по поводу положения Церкви в государстве бывали у вас с приезжавшими иногда из епархии церковниками? Почему вы там выставляли положение о необходимости мученичества?

– Моя точка зрения по этому вопросу ясна хотя бы из подаваемых мной документов и обращений декларативного характера, – ответил архиепископ. – Сам я никогда в беседах этого вопроса не поднимал, с кем бы ни разговаривал, но если меня спрашивали, то отвечал. Мне приходилось, возможно, высказывать мнение по этому вопросу по поводу существующей в Православной церкви группы, непримиримо к государству относящейся, предпочитающей мученичество, то есть, как я понимаю, стеснение в правах и так далее, урегулированию отношений. Может быть, я, знакомясь с этой точкой зрения, когда-нибудь и упустил из виду заявить слушателям, что эта точка зрения не моя, так как, повторяю, я вовсе не считаю, что мученичество в настоящее время выгодно для Церкви…

В конце марта следствие было закончено. В обвинительном заключении следователь написал: «Подъём церковнического активизма совпал с приездом в город Воронеж Петра Зверева, прибывшего в качестве управляющего реакционной церковью губернии... Имя Зверева послужило флагом при выступлениях воронежских черносотенцев. Выступавшие добивались для него всяческих гарантий и исключительных правовых положений, используя при выступлениях эти требования как лозунги. Выступления, начавшись с хождения по разным учреждениям и представителям власти отдельных ходоков, вскоре сменились многочисленными депутациями к председателю исполкома и другим; депутации эти не ограничивались хождениями по учреждениям, а очень часто направлялись на квартиры ответственных работников и в повышенном тоне выставляли определенные требования…”

* * *

4 апреля 1927 года Коллегия ОГПУ приговорила архиепископа Петра к десяти годам заключения в Соловецкий концлагерь. Келейник владыки архимандрит Иннокентий был приговорен к трем годам заключения на Соловках.

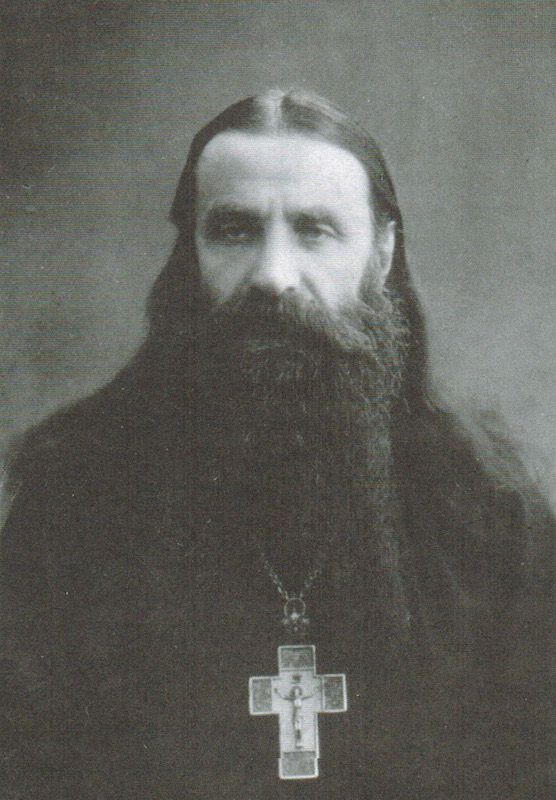

Преподобномученик Иннокентий (Беда). Фото: stefmon.ru

Преподобномученик Иннокентий (Беда). Фото: stefmon.ruВесной 1927 года архиепископ Петр прибыл в Соловецкий концлагерь. Он был определен в 6-ю рабочую роту 4-го отделения, которая располагалась в стенах Соловецкого кремля. Владыку устроили на склад концлагеря, где трудилось одно духовенство: начальство лагеря особенно ценило то, что священники не воровали и не лгали, что позволяло доверить им любую ответственную должность в лагере.

Соседями отца Петра по бараку стали: митрополит Курский Назарий (Кириллов), архиепископ Одесский и Херсонский Прокопий (Титов), епископ Печерский Григорий (Козлов). В качестве поощрения за хорошую работу лагерное начальство разрешало архиереям служить литургии в церкви преподобного Онуфрия Великого – единственном храме Соловецкого монастыря, оставленном открытым для вольнонаёмных соловецких монахов.

* * *

Последнее доступное для заключённых пасхальное богослужение совершалось в 1928 году. Поскольку до Пасхи владыку Илариона переместили на Филимоновскую тоню, пасхальное богослужение 1928 году возглавил архиепископ Пётр (Зверев). Ему сослужили двенадцать иерархов.

Из воспоминаний узника соловецкого лагеря Михаила Никонова-Смородина: «Запас риз в ризнице церкви был небольшой, и пришлось монахам несколько риз сшить из мешков. Незабываемая была служба. Трудно о ней и рассказать обычными людскими словами. В церкви небольшая кучка монахов, два-три заключённых в серых бушлатах. Крестный ход вокруг церкви без колокольного звона и соловецкое особое пение на древний образец вызывали у всех слёзы. Ещё бы, пятисотлетние традиции. И заметьте: иерархи отправляют службу так же – именно на этот старинный лад. Помните поговорку: со своим уставом в чужой монастырь не суйся. Это, оказывается, не пустые слова. И вот от этого особого лада соловецкая служба получается особенная, проникновенная. С клироса глазами пронзительными и невидящими одновременно озирал стоящих в храме иеромонах. Лицо его под надвинутым на брови клобуком – как на древних новгородских иконах: измождённое, вдохновлённое суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклониться от пения по крюкам. Знаменитые столичные дьяконы не решались при нём петь молитвы на концертный лад…

Все мы в церкви воспринимали её как прибежище, осаждённое врагами. Они вот-вот ворвутся, как семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире... Действительно, вокруг церкви стояло кольцо вооружённой охраны, и всё же милость Божия не имела физических границ…»

* * *

В 1928 году на острове Анзер, где в бывшем Голгофо-Распятском скиту был устроен отдельный филиал лагеря, началась эпидемия тифа, которая убила каждого второго заключённого. Людей хоронили в больших братских рвах-могилах, вырытых вблизи храма Воскресения Господня, и чтобы не копать рвы по несколько раз, трупы умерших туда складывали всю зиму, прикрывая слой за слоем ветками елового лапника.

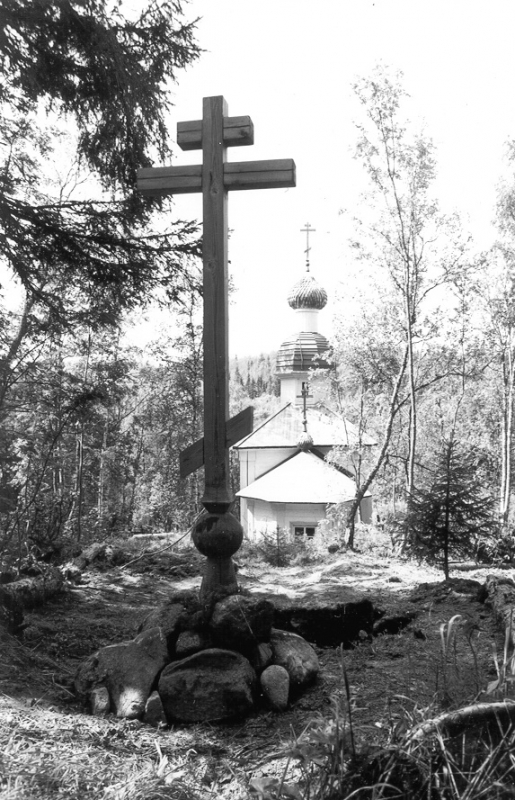

Крест на могиле сщмч. Петра за алтарем храма Воскресения Господня на острове Анзер. Фото: stefmon.ru

Крест на могиле сщмч. Петра за алтарем храма Воскресения Господня на острове Анзер. Фото: stefmon.ruВ январе 1929 года заболел тифом и архиепископ Пётр. Перед смертью он несколько раз написал на стене карандашом: «Жить я больше не хочу, меня Господь к Себе призывает».

* * *

Тело архиепископа Петра бросили в общую могилу, к тому времени уже доверху заполненную телами умерших от тифа зеков.

Тем не менее заключённые тайно отправились к могиле. Три священника спустились в яму, на простыне подняли тело владыки Петра на поверхность земли и похоронили в отдельной могиле напротив алтаря Воскресенского храма, предварительно облачив архиепископа в мантию, клобук, омофор, вложив в руки крест, чётки и Евангелие.

Весной 1929 года по распоряжению лагерного начальства все кресты на Соловецких кладбищах были сняты и использованы как дрова. Более полувека могила отца Петра считалась утерянной.

* * *

Мощи священномученика Петра были обретены 17 июня 1999 года во время археологических раскопок.