Вкратце: отца Алексея настораживают патриотические настроения, проникающие в церковные документы, т.к. у христианина родина только одна – Царство небесное. Всё же, с чем христианин связан на земле, в мире сем, – преходяще и потому не имеет большой ценности.

Эта риторика известна, для неё есть свой специальный термин – уранополитизм. Его идея основывается, в частности, на словах ап. Павла: «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6: 10). Сторонники уранополитизма интерпретируют эти слова так: у христианина нет «родства по крови», то есть родства между единоплеменниками, но только родство по вере, между христианами, вне зависимости от их национальной принадлежности.

Отсюда делается следующий вывод: патриотизм – ложная идея, т.к. он отвлекает от самого главного дела – спасения души.

Для начала скажу о правде уранополитизма. Она состоит в его критической части. Действительно, часто служение Отечеству полностью заслоняет собой служение Богу. Так рождаются «политические религии»: идеологии, которые структурно напоминают религиозное мировоззрение за одним малым исключением. Потустороннее в них заменяется земным симулякром. Бог становится «великим вождём» – политическим гением, который знает, что именно нужно народу, а Царствие небесное – грядущим (или минувшим) золотым веком.

Отец Алексей Шляпин. Фото: ieralexei.ortox.ru

Отец Алексей Шляпин. Фото: ieralexei.ortox.ruНо патриотизм не обязательно ведет к абсолютизации Отечества (даже если это слово писать с большой буквы, что вызвало такой резкий протест о. Алексея). В этом ложь уранополитизма. Для того чтобы это понять, стоит лишь верно настроить оптику. Не отождествлять малое с большим, но и не отрывать их друг от друга.

Возьмём для примера другой идеологизированный термин – гуманизм. Известно, что в современном значении этого слова гуманизм возник в Ренессансе. Вопреки распространённым стереотипам, Ренессанс не ставил своей целью полный отказ от христианства и возврат к язычеству, ибо в чисто языческой картине мира человек не мог занимать центральное место во вселенной. Задачей Ренессанса было скорее придание новой жизни христианству с помощью апелляции к идеалам античности, прежде всего к идеалу гармонии. И известный ренессансный антропоцентризм был возможен только в христианской эпистеме, т.е. царственное достоинство человека обосновывалось благодаря гармоничному соединению человеческой и божественной природ во Христе.

Таким образом, высокое достоинство человека, пестуемое гуманизмом, возможно только тогда, когда понятие человека объемлется иным более высоким понятием – Бога. Стоит убрать из конструкции ренессансного антропоцентризма понятие Бога, тут же лишается своего содержания и понятие о человеке. Из владыки природы человек тотчас же обращается в зверя среди других зверей, который не имеет никакого права на своё царственное положение. Собственно, по этому пути пошло Новое время, что в конечном итоге привело нас к кризису гуманизма и деконструкции понятия «человек».

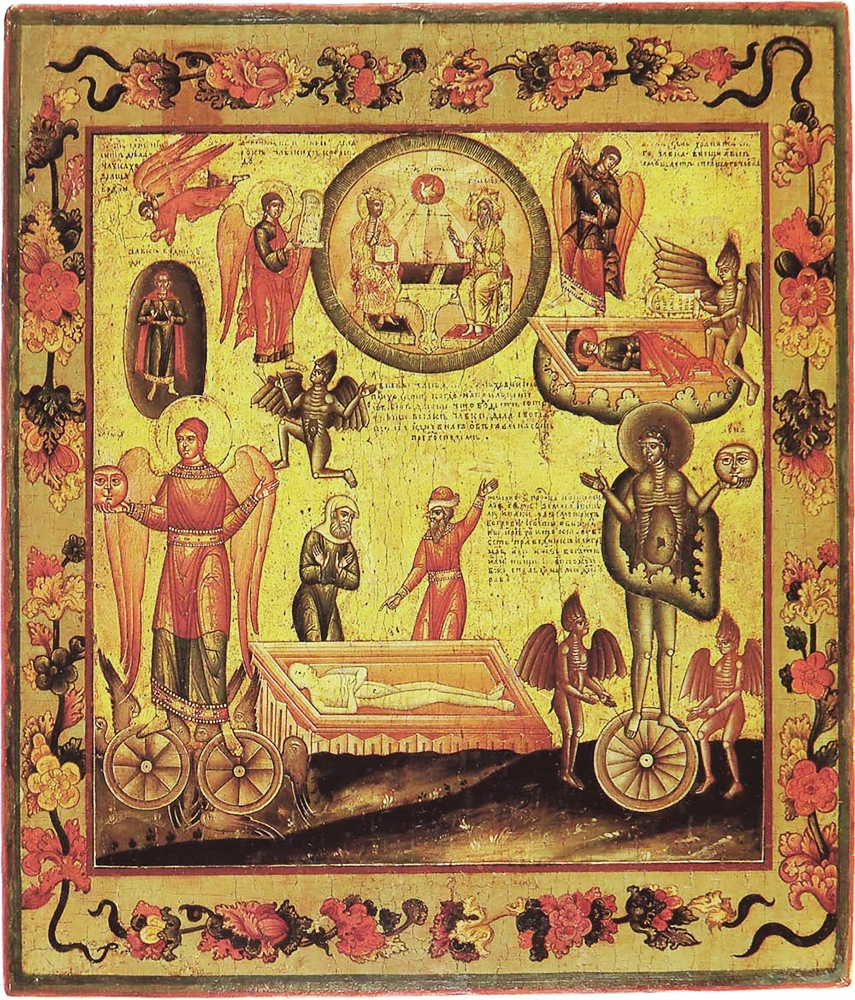

Икона «Судьба праведника и грешника». Фото: Государственный музей истории религии, Санкт-Петербург

Икона «Судьба праведника и грешника». Фото: Государственный музей истории религии, Санкт-ПетербургТо же самое происходит и с Отечеством. Служение Отечеству обретает смысл лишь как малая цель, подчинённая более высокой цели – служению Богу. Вне служения Богу служение Отечеству оборачивается в лучшем случае формой гордыни, в худшем – ксенофобией.

Но почему вообще служение Отечеству возможно рассматривать как форму добродетели? Современные постмодернистские богословы очень любят использовать словосочетание «божественный зов». Дескать, такой зов есть мягкая ненастойчивая форма богообщения в противовес догматическому «провидению», силой рока давящему на плечи слабых людей.

Так вот Родина и есть форма «зова». Ты родился на определённой земле. С молоком матери ты впитал устои этой земли. Но ты не привязан к земле, в строгом смысле земля тебя ничем не обязывает – ты волен сменить место жительства, это не запрещено ни божественным, ни человеческим законом. Родина, как писал о. Сергий Булгаков, – это тайна. Но тайна не есть закон. Тайна глубже и в то же время свободнее закона.

Если Бог призвал нас к рождению на определённой земле, то Он же призвал нас и к служению этой земле. Забвение родной земли ради мирового гражданства христиан – химера, побуждающая отказываться от любви к ближнему в пользу любви к дальнему. Разумеется, Церковь и есть мировое гражданство христиан, но Церковь в то же время есть сложноустроенный богочеловеческий организм, тело Христово, где каждый член не взаимозаменяем, но находится на своём – определённом Провидением (или божественным «зовом») – месте.

Далее, идея противопоставления Царствия небесного Царствию земному чревата дурным спиритуализмом, отречением от всего материального. Но материя, но земное – такое же Божье Творение, как и небесное. И вновь земное лишь находится в подчинении по отношению к небесному, но не отрывается от него. Стремление к небу не подразумевает презрение к земле, так же как и любовь к земле не означает забвение неба.

Патриарх Кирилл. Фото: свящ. Игорь Палкин / foto.patriarchia.ru

Патриарх Кирилл. Фото: свящ. Игорь Палкин / foto.patriarchia.ruИтак, любовь к Отечеству можно рассматривать как добродетель. Во всякой добродетели есть две стороны: нравственная и эстетическая. Нравственная сторона предполагает служение, то есть подчинение себя чему-то большему, чем ты есть. Таково отречение от собственных интересов ради интересов Родины – например, в смутное время войны. Эстетическая сторона дополняет нравственную. Любовь к Родине не есть нечто понуждающее, она естественна для человеческого сердца. А всё, что естественно, предполагает удовольствие и радость. И любовь к Родине приносит нам радость, как и всякая любовь, как и всё, что исполнено бытием. Как писал русский поэт Николай Гумилёв совсем по иному поводу,

Есть Бог, есть мир, они живут вовек,

А жизнь людей мгновенна и убога,

Но всё в себе вмещает человек,

Который любит мир и верит в Бога.

Бог создал мир единственным и совершенным – иначе и быть не могло. Более того, Бог поместил нас ровно в то время и в то место, в котором нам надлежит быть. Идея альтернативных вселенных, где всё устроено на других законах или где мы живём иной жизнью, противоречит догматическому христианству. Творимое Богом бытие есть благо – а значит, оно едино, монолитно, неизменно.

Закономерен вопрос: если мир и всё земное хорошо и достойно любви, если бытие едино и неизменно, отчего же тогда нам надлежит расстаться со всем этим в конце времён? К чему Апокалипсис, если сотворенный мир хорош сам по себе?

Толковать пути Провидения – дело непристойное. Но, как мне кажется, здесь нам может помочь «земная» аналогия.

Все дети рано или поздно уходят из отчего дома – в прямом или метафоричном смысле. Но почему? К чему нарушение этой гармонической семейной идиллии? Почему всё вечно не может быть на своём месте? Отчего сын неизбежно должен занять место отца? На эти вопросы, как и на вопрос об Апокалипсисе, нельзя дать однозначный ответ. Но можно упомянуть вот о чём. Ребёнок уходит из родительского дома не потому, что ему было или стало там плохо, но потому, что наступило время. Сын становится мужем и отцом и начинает ценить свою жену выше своих родителей не потому, что ему было плохо в статусе сына, но потому, что наступило время. Один мир сменяет другой не потому, что старый мир плох, но потому, что «всему своё время, и время всякой вещи под небом» (Еккл. 3:1).