…Его Святейшество архиепископа Гавриила Воеводина допрашивал сам начальник Боровичского оперсектора старший лейтенант госбезопасности Василий Бранинов. Допрашивал жёстко – старшего лейтенанта торопила Москва. Чуть ли не каждый день ему звонили с Лубянки:

– А ну рассказывай, Бранинов, как ты у себя под носом развёл такое контрреволюционное церковно-монархическое кубло?! Монашки, попы, генералы деникинские… Слушай, Бранинов, а может быть, ты и сам из этих?! Из контры?!

– Никак нет, – кричал в трубку старший лейтенант. А у самого холодок полз по спине: а ну как там дознаются, что его дед был диаконом в сельской церкви в Рязанской губернии, что, разумеется, он скрыл при поступлении на работу в органы пролетарской диктатуры.

– Ты, Бранинов, не кричи, а делом докажи преданность нашей партии, – командовала Москва. – Давай результат. Нужно быстро вскрыть всю эту банду церковников, пока они не разбежались от тебя, как тараканы. Работай!

И старший лейтенант работал, допрашивая Его Святейшество уже пятые сутки подряд практически без остановки.

Он уже этого попа и за бороду таскал, и жаждой пытал, и сапогами в лицо бил, когда архиепископ сползал на пол от усталости, и бросал его в камеру к подсадным уголовникам, и даже пытался уговаривать: дескать, если вам, батюшка, себя не жалко, то пожалейте хотя б ваших монашек – им-то каково будет терпеть насилие от уголовников? А вы нас знаете, мы на всё пойдём. И всё узнаем. Но лучше будет, если вы сами нам расскажете.

Наконец поп сдался и начал давать показания: имена, пароли, явки.

А чтобы Москва не стала придираться, старший лейтенант решил подкрепить протоколы допросов и материалами очных ставок. Распорядился привести одну из тех, кто всё ещё упорствует на допросах: пусть сама убедится, что сопротивление органам бесполезно.

Привели Екатерину Арскую – матёрую «контру», которая вот уже неделю сносила все «спецметоды» и вообще отказывалась говорить.

– Знаете ли вы эту гражданку? – спросил он архиепископа.

– Знаю...

Плечи архиепископа затряслись. Вместо Екатерины Андреевны – всегда удивительно живой, собранной и подтянутой – стояла какая-то измождённая тень с заплывшим от побоев лицом, синяк на синяке. На губах и в волосах – запёкшаяся кровь. Но поразило владыку другое: в отрешённом от ужасов окружающего мира взгляде он вдруг увидел какой-то отблеск неземного сияния, какой-то крохотный лучик Фаворского света, невесть как пробившийся в эти казематы, где, казалось, больше уже не осталось ничего человеческого.

– Видите, гражданка Арская, вас изобличили как активного члена контрреволюционной террористической группы, – улыбчивый Бранинов вдруг схватил женщину за плечи и начал кричать ей в лицо. – Я тебя, сука белогвардейская, лично в подвале пристрелю, если не станешь давать показания! Давай отвечай: ты подтверждаешь связь с этим попом?

И тут Екатерина Андреевна удивила владыку. Ободряюще улыбнувшись архиепископу, она спокойно произнесла:

– Я никого не знаю и не могу никого назвать.

Странным образом, но спокойное мужество этой женщины, не сломавшейся под пытками, поразило архиепископа Гавриила в самое сердце.

– Простите меня! – он попытался вскочить на ноги. – Я ошибся, я не знаю вас. Вернее, не знал до этого... Для протокола я хочу заявить, что я отказываюсь от всех ранее выбитых под пытками у меня показаний.

И как ни бил его старший лейтенант Бранинов, больше владыка не проронил ни слова.

* * *

Екатерина Андреевна Арская, в девичестве Уртьева, родилась 1 апреля 1875 года в весьма известной семье Санкт-Петербурга. Её отец, Андрей Павлович Уртьев, был купцом 2-й гильдии, хозяином суконных мануфактур и магазинов «Торговый дом А.П. Уртьев и сыновья», располагавшихся в Гостином дворе.

Екатерина Арская. Фото: общественное достояние

Екатерина Арская. Фото: общественное достояниеЕщё Андрей Павлович несколько раз подряд избирался гласным городской думы российской столицы, за что получил дворянство и титул почётного гражданина Петербурга, а также был бессменным ктитором и старостой церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Шпалерной улице.

Его супруга, Ксения Филипповна, занималась воспитанием девятерых детей – шестерых дочерей и троих сыновей.

Екатерина Андреевна была самой младшей в семье.

Как и её старшие сёстры, она учились в Санкт-Петербургском Александровском институте, созданном по образцу знаменитого Смольного института благородных девиц. Институт давал высшее образование для девочек из семей незнатного дворянства и почётных граждан.

После окончания института Екатерина Андреевна вышла замуж за офицера артиллерии Русской императорской армии Петра Николаевича Арского, выпускника Павловского военного училища.

Венчание молодых состоялось в феврале 1899 года – в храме приюта Принца Ольденбургского на Лиговском проспекте.

Выйдя замуж, Екатерина Андреевна полностью посвятила себя семье, мужу и детям. Их в семье Арских было пятеро. Четыре дочери – Галина, Ираида, Павла, Наталья – и сын Иван, самый младший.

Все девочки воспитывались в Александровском институте, который окончила их мать, а Иван учился в реальном училище, состоял в скаутской организации.

Воспитанию детей посвятил себя и Пётр Николаевич, который после войны с Японией уволился в запас. Кстати, за храбрость в сражении при Мукдене он удостоился ордена св. Анны 2-й степени с мечами и ордена св. Станислава – тоже с мечами.

Он перешёл на гражданскую службу в качестве чиновника Попечительного комитета императрицы Марии Фёдоровны – государыня была шефом Смольного и Александровского институтов. Также Арский служил полицмейстером в Императорском вдовьем доме, а в 1912 году по указу митрополита Санкт-Петербургского Антония (Вадковского) был утверждён в должности церковного старосты Воскресенского Смольного собора, коим и оставался до начала 1-й Мировой войны.

В августе 1914 года капитана Арского призвали из запаса и направили в 5-ю бригаду Государственного ополчения командиром 28-й пешей дружины. В составе этой бригады он участвовал в боях против германцев под Варшавой, а в феврале 1915 года был ранен и переведён в Петроград.

* * *

Революционные события 1917 года стремительно изменили жизнь семьи Арских. Сначала они лишились состояния и двухэтажного особняка в самом центре Петрограда. Новые власти в виде исключения выделили им комнатку на первом этаже их собственного дома. Всё-таки Пётр Николаевич был призван в Красную армию как «военный специалист» – он стал комендантом здания Артиллерийских курсов РККА. Екатерина Андреевна тоже устроилась на работу – портнихой в ателье. Перешивала старые вещи. Также она подрабатывала переплётчицей и санитаркой в госпитале – там иногда давали хорошие продуктовые пайки.

В те годы от роскоши и лоска имперской столицы не осталось и следа. Из Петрограда буквально во все стороны бежали многие жители, были закрыты магазины, практически прекратил работу городской транспорт, с большими перебоями подавали воду и электричество. Не хватало самых необходимых товаров, топлива и продовольствия, не было лекарств, деньги обесценились, то и дело вспыхивали эпидемии, процветало воровство, обнаглели преступники.

Петроград медленно умирал. Баронесса Мария Дмитриевна Врангель в своём дневнике писала, что жизнь «стала вдруг совсем непереносимой, резко наступил страшный голод, никакого топлива не было». Вещи приходилось продавать, а жить отныне – на «четвертушке» (четверть комнаты. – Авт.). «Ноги обмотаны тряпками и обуты в галоши. Нет тепла, горячей воды; горожане спали, не раздеваясь, почти не мылись и вшивели. В столовых тёмная бурда с нечищеной гнилой картофелью, сухая, как камень, вобла или селёдка, иногда табачного вида чечевица или прежуткая пшеничная бурда… О болезнях и эпидемиях никто не беспокоится и даже не знают, отчего умер человек. Умирает просто, не болея, очень часто на ходу…»

Страшной зимой 1919 года от эпидемии холеры умерли старшая и младшая дочери Екатерины Андреевны – Галина и Наталия.

На следующий год она потеряла всю свою семью. В течение одного месяца муж и дети умерли от дизентерии.

Последовавший за этим период жизни Екатерины Андреевны практически неизвестен: была оборваны все связи с родственниками, которых революция и Гражданская война разбросали по свету.

У неё осталось только одно: вера в Бога. И Господь не оставил Своё чадо.

После пережитой трагедии Екатерина Андреевна нашла духовную поддержку в Александро-Невском братстве, которое тайно от властей собиралось в домовой церкви митрополичьего корпуса лавры. Екатерина Андреевна стала духовной дочерью и ближайшей помощницей архимандрита Льва (Егорова), одного из основателей братства и настоятеля одного из крупнейших соборов Ленинграда – храма Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия царствования Дома Романовых.

Екатерина Андреевна вошла в приходской совет Феодоровского собора.

* * *

По свидетельству церковных историков, отец Лев Егоров был «одним из лучших представителей петербургского учёного монашества». Это о нём и его брате-священнике, иеромонахе Гурии, согласно преданию, митрополит Антоний (Храповицкий) восхищённо сказал: «Вся Россия знает братьев Егоровых!».

Блестяще образованный человек, Лев (в миру Леонид) Егоров был выпускником историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета, где занимался у профессора Державина методикой русского языка. Будучи студентом, он преподавал словесность в средних учебных заведениях столицы. В 1915 году Леонид был пострижен в монахи Александро-Невской лавры с именем Лев и возведён в сан иеродиакона и иеромонаха. В том же году принял монашеский постриг с именем Гурий и его младший брат Вячеслав. Оба вошли в братию Александро-Невской лавры (кроме того, отец Гурий был назначен настоятелем Крестовой церкви при лавре).

Накануне революции они снискали себе славу как настоящие народные проповедники, которые несли Слово Божие в самые бедные рабочие кварталы Петрограда.

После же революции они первыми откликнулись на призыв Патриарха Тихона: «А вы, братие архипастыри и пастыри, не медля ни одного часа в вашем духовном делании, с пламенной ревностью зовите чад ваших на защиту попираемых ныне прав церкви православной, немедленно устрояйте духовные союзы, зовите не нуждою, а доброй волей становиться в ряды духовных борцов...»

Три молодых иеромонаха – Иннокентий (Тихонов) и братья Лев и Гурий (Егоровы) – и создали такой духовный союз для защиты самой лавры.

Екатерина Арская с дочерью. Фото: общественное достояние

Екатерина Арская с дочерью. Фото: общественное достояние Петр Арский и Екатерина Арская. Фото: общественное достояние

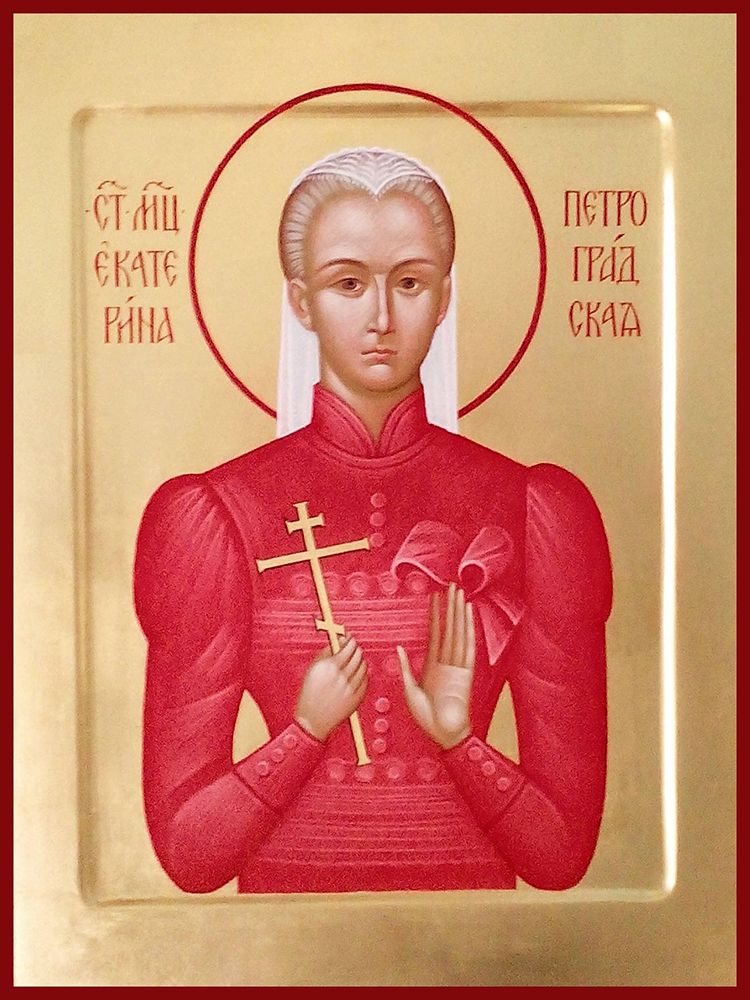

Петр Арский и Екатерина Арская. Фото: общественное достояние Икона с изображением Екатерины Арской. Фото: mitropolia.spb.ru

Икона с изображением Екатерины Арской. Фото: mitropolia.spb.ru