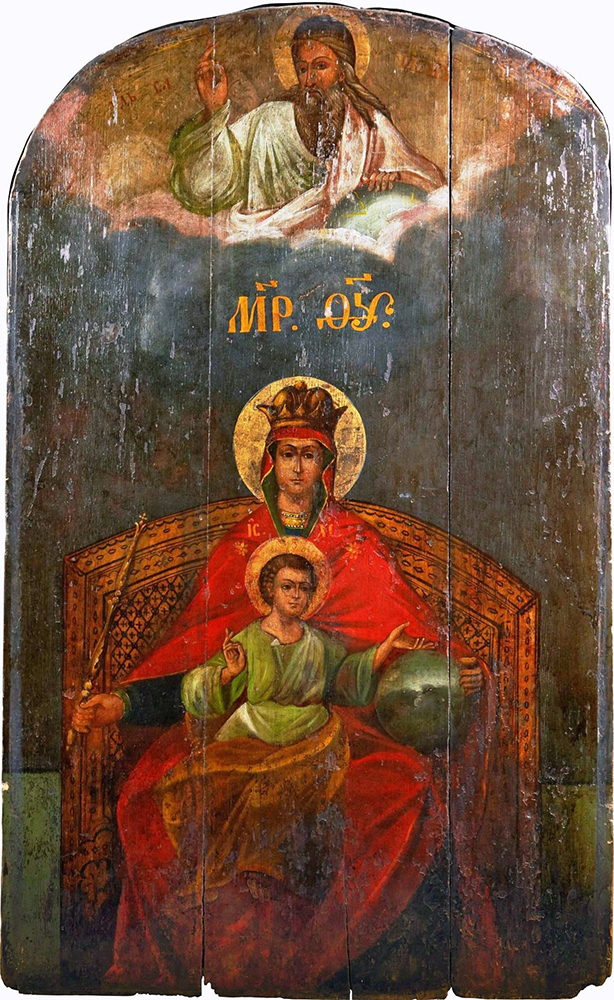

«Державная» – одна из самых почитаемых в Русской церкви икон Богородицы, написанная предположительно в XVIII веке. Особенность образа: Христос в виде отрока сидит на коленях у Богородицы, в руках Богородицы – царские регалии, скипетр и держава. Название «Державная» присвоил иконе патриарх Тихон. День явления иконы был днём отречения от престола императора Николая II, то есть днём падения российской монархии, в чём многие верующие люди тогда увидели особый мистический смысл. Тогда же в церковной среде родилось предание, что в этот день Богородица взяла на себя заботу о России – сама возложила на себя корону Российской империи, чтобы в будущем передать её новому российскому царю.

В первые годы советской власти икону из коломенского храма возили по всей Москве и Подмосковью, что вызывало невероятный духовный подъём у верующих на фоне смутного времени. Священник Сергий Булгаков впоследствии вспоминал: «Перед самым октябрьским переворотом мне пришлось слышать признание одного близкого мне человека. Он рассказывал с величайшим волнением и умилением, как у него во время горячей молитвы перед явленным образом Богоматери на сердце вдруг совершенно явственно прозвучало: Россия спасена. Как, что, почему? Он не знает, но изменить этой минуте, усомниться в ней, значило бы для него позабыть самое заветное и достоверное. Вот и выходит... что бояться за Россию в последнем и единственно верном окончательном смысле нам не следует, ибо Россия спасена Богородичною силою. И об этом, поверьте, твёрдо знает вся православная Россия».

Икона быстро стала символом народного монархического движения, противостоящего казëнной, а позднее и «красной» церкви, что смущало иерархию. Уже осенью 1917 года было составлено «Сказание» о явлении иконы, которое распространял выходивший тогда в Москве «Вестник Афонского Русского Пантелеимонова монастыря». В нëм явление иконы истолковано как «великое событие проявления милости Божией к страждущему народу русскому». Затем появились разнообразные службы иконе «Державной». Впрочем, бытует мнение, что само явление иконы было не милостью, а гневом Божиим за свержение монархии. Историк Михаил Бабкин, автор известной монографии об участии синодалов в Февральской революции, отмечает: «Время явления “Державной” иконы приблизительно точно совпало с собранием шести членов Св. Синода, состоявшимся днём 2 марта в петроградских покоях московского митрополита. На этом собрании, напомним, было принято решение установить контакт с Временным правительством». «Непосредственной же целью “благостного” толкования явления иконы является, по нашему мнению, создание очередного “богословского” оправдания свержения царской власти», – полагает учёный.

Икона Божией Матери «Державная». Фото: Журнала Московской Патриархии, 3 выпуск 2023 года

Икона Божией Матери «Державная». Фото: Журнала Московской Патриархии, 3 выпуск 2023 годаВ любом случае за исторической трансформацией ключевых мифов (в хорошем смысле этого слова) в жизни общества всегда интересно наблюдать. За пределами церкви «Державную» икону в силу исторической инерции до сих пор воспринимают как символ русского монархического движения. В реальности с Февральской революции прошло уже больше ста лет, и разговоры о восстановлении монархии в России давно выглядят как нечто из области фантастики. Монархическое движение в стране предельно маргинализировано, а в церкви оно практически отсутствует как факт. Символическое смысловое значение «Державной» для церковного сообщества при этом не стало меньше – просто оно претерпело существенные изменения, и нынешнее восприятие весьма далеко от реставрационных настроений и монархической темы.

Можно сказать, что в наши дни «Державная» давно перестала быть для верующих символом борьбы за восстановление монархии и противостояния большевизму. Вместо этого в 2000-е годы она стала своеобразным символом единства всего православия русской традиции, символом особой мистической любви к России. Похожий процесс произошёл и с восприятием фигуры последнего русского царя Николая II: так, в наши дни образ идеального государя, главы православной империи, на уровне массового сознания давно вытеснил образ идеального семьянина и отца. И вместо главы Православной кафолической греко-российской церкви император стал в первую очередь просто одним из многочисленных новомучеников Церкви Русской.

Новейшая история «Державной» – после её так называемого второго обретения в 1988 году – менее известна, чем основная, постреволюционная. Но не менее интересна, а в последней части откровенно трагична (здесь и далее в пп. 1–8 приводим все факты по книге Галины Ананьиной «Под державным покровом. История народного почитания» (М., 2018)).

Церковь Казанской иконы Божией Матери в музее-заповеднике Коломенское. Фото: A.Savin / Wikipedia

Церковь Казанской иконы Божией Матери в музее-заповеднике Коломенское. Фото: A.Savin / Wikipedia1. В запасниках Государственного Исторического музея, где в советские годы хранилась икона, её случайно обнаружила искусствовед Ирина Таранушенко – супруга московского священника Георгия Таранушенко, тогда – клирика Казанского храма в Коломенском.

Вспоминает прихожанка иерея Георгия и подруга Ирины Таранушенко церковный историк Нина Павлова: «В Москве мы с сыном окормлялись у отца Георгия Таранушенко, ныне протоиерея и настоятеля храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Дегунино. А в те годы он служил священником в Коломенском храме Казанской Божией Матери. Подружились мы и с супругой отца Георгия матушкой Ириной, работавшей научным сотрудником в Историческом музее. Обстановка в музее была сложная, на “попадью”, бывало, косились. Но когда матушка Ирина решила уволиться из музея, то духовник их семьи архимандрит Адриан (Кирсанов) не только не одобрил её решения, но как-то особенно значимо благословил её продолжать работать там. Благословение было не случайным, потому что именно матушке Ирине дано было отыскать в запасниках музея, казалось бы, утерянную Державную икону Божией Матери».

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев). Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев). Фото: Свято-Троицкая Сергиева Лавра2. Инициатором возвращения иконы церкви ещё при советской власти, в 1988 году, стал знаменитый митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев), председатель Издательского отдела Московской Патриархии. Причём чтобы музей отдал икону – митрополит пошёл на «хитрость».

«Отреставрировали мы икону, – рассказывала Ирина Таранушенко, сотрудник ГИМ, – и тут её увидел митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, возглавлявший тогда Издательский отдел Патриархии. А это было время того духовного голода, когда в Стране Советов запрещалось издавать православную литературу. Выходил только тоненький и искромсанный цензурой “Журнал Московской Патриархии”. Вот и попросил митрополит Питирим дать им на время чудотворную икону “Державная”, чтобы в домовом храме издательства они могли помолиться перед ней о духовном просвещении России. Святое дело, конечно». Владыка попросил икону «для выставки» в Издательском отделе Московской Патриархии. Так «Державная» оказалась в домовом храме св. Иосифа Волоцкого при отделе, где и находилась целых два года.

Предчувствуя перемены в государстве, митрополит Питирим не спешил возвращать святыню в запасники. Тем временем наступил 1990 год, когда началось стихийное возвращение монастырям и приходам исторического церковного имущества. Так «Державная» больше в запасники не вернулась: сотрудники ГИМ к этому времени согласились, что более подходящее место для неё – там, где она была впервые обнаружена: музей-заповедник «Коломенское». К этому времени уже был возобновлены богослужения в Вознесенском коломенском храме. «Отдали мы им икону и ждём, когда вернут, – вспоминает Ирина Таранушенко. – Полгода прошло, а икону нам не возвращают. Выждали мы ещё некоторое время и написали официальное письмо в Патриархию о необходимости вернуть икону в Коломенскую церковь – на место её исторического обретения. Подчеркну: именно в церковь, ибо иконе не место в музее среди языческих экспонатов. В Патриархии одобрили наше решение».

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Фото: vk.com/mitropolit_tikhon

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов). Фото: vk.com/mitropolit_tikhon3. Среди людей, случайно «узнавших» икону в домовом храме Издательского отдела, был нынешний митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

«Мне хотелось бы вспомнить одну историю, – вспоминал уже архимандрит, будущий митрополит Тихон, в 2008 году. – С 1986 года я был на послушании у владыки Питирима в Издательском отделе. Как-то я пономарил в домовом храме владыки Питирима – храме преподобного Иосифа Волоцкого, и вдруг в алтаре я увидел икону Державной Божией Матери. Этой иконы раньше там не было. И каждый раз, когда я заходил в алтарь, то присматривался к ней. Она висела именно в алтаре, так что её не видел никто, кроме священников, самого владыки Питирима и нас, пономарей. И в какой то момент я понял совершенно удивительную вещь – икона-то старая! А как может быть икона Державной Божией Матери старой, а не недавно написанной? Если она была явлена в 1917 году, а эта икона – на старой доске. Если бы это была вновь написанная икона, предположим, в Софрино, то это было бы сразу видно. И вдруг меня внезапно поразила мысль: “Это та самая икона!” И я кинулся в конце службы к владыке Питириму: “Владыка! Это ведь та самая икона!” А это был 1987-й или 1988 год. Он мне говорит: “Молчи! Понял – молчи!” И мне сразу стало ясно, что об этом надо помалкивать... Каким-то образом владыка Питирим получил эту икону и повесил в алтаре домового храма Издательского отдела. Владыка, по всей вероятности, договорился с работниками Исторического музея, в запасниках которого хранилась святыня, и икону передали ему. Однажды я видел, как к митрополиту приезжал Святейший Патриарх Пимен, как они вместе зашли в алтарь и долго, а это был вечер, долго молились...»

4. Второе обретение иконы было тихим и незаметным, без телевидения и прессы.

23 июля 1990 года вышел приказ Министерства культуры СССР о передаче иконы на место её обретения, в Вознесенский храм. Ирина Таранушенко с коллегами из Исторического музея должны были перевезти её из Издательского отдела в Коломенское. «Помню, ехали мы за иконой и очень волновались, – вспоминала Ирина. – Вот, думаю, сейчас там толпа журналистов, и телевизионщики приехали, ведь второе явление “Державной” – это воистину событие. Приезжаем, а в домовом храме никого нет. Вынесли нам из алтаря икону, и я ахнула: подменили “Державную”! Вместо нашей яркой иконы – чёрная доска. Встала я на коленки, приложилась к иконе, а я там каждую трещинку знаю, – нет, вижу: наша икона. Но почему она чёрная?» Впрочем, когда через три дня, 27 июля, перед иконой в Коломенском начали служить молебен, чернота, по словам искусствоведа, как будто пропала, и икона вновь засияла яркими красками.

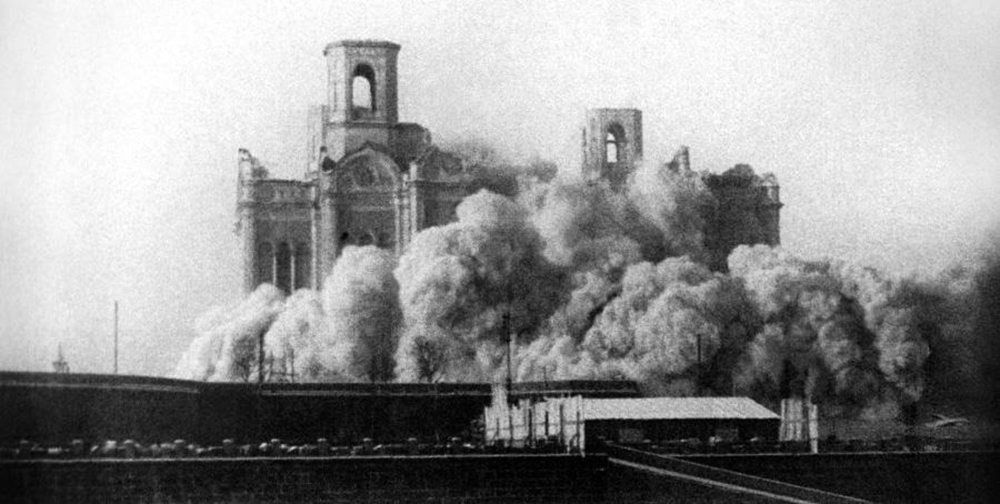

Разрушение Храма Христа Спасителя в 1931 году. Фото: xxc.ru

Разрушение Храма Христа Спасителя в 1931 году. Фото: xxc.ru5. «Державная» икона принимала участие в восстановлении храма Христа Спасителя.

После возвращения иконы в Коломенское предание о «Державной» стало вновь распространяться. Уже 5 декабря 1990 года инициативная группа по возрождению храма Христа Спасителя заложила у кромки действующего бассейна «Москва», построенного на месте взорванного храма, камень-голгофу из уральского гранита с врезанным бронзовым образом «Державной», который освятил священник Валерий Суслин. С начала 1992 года у камня ежедневно служили акафисты иконе, в 1995 году рядом появилась деревянная часовня-храм во имя «Державной» иконы. Тогда же инициаторы возрождения храма Христа Спасителя впервые попытались расширить и по-новому интерпретировать миф о «Державной», связав его не с монархической идеей, а с почитанием новомучеников российских (тогда ещё официально не канонизированных церковью). Поэтому в основание алтаря Державного храма были заложены камни с Соловецких островов и из разрушенного дома Ипатьева в Екатеринбурге. В 1995 году эту Державную церковь освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Тогда же началось активное восстановление храма Христа Спасителя (воссоздан в 1999 году).

Реставратор Григорий Чириков. Фото: Архив ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря

Реставратор Григорий Чириков. Фото: Архив ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря6. Первый реставратор иконы, великий мастер Григорий Чириков, – один из пострадавших за веру при советской власти. Через память о Чирикове почитание «Державной» соединилось с почитанием новомучеников российских и всех невинных жертв советских репрессий.

Григорий Осипович Чириков (1882–1936) – выдающийся иконописец, великий реставратор и исследователь русской иконы. С 1897 года «нельзя указать ни одного выдающегося памятника древнерусской живописи, подвергнувшегося реставрации, которого бы не коснулась рука Чирикова», – отмечает историк А.И. Анисимов.

После Октябрьской революции Чириков стал одним из тех, кто спасал памятники русского церковного искусства от уничтожения большевиками. В 1917 году именно он реставрировал «Державную» и сделал с неё три копии. Он же в 1918–1919 гг. раскрыл Владимирскую икону, а в 1919–1920 гг. – Феодоровскую. В 1918 году Чириков стал сотрудником Комиссии по сохранению и раскрытию памятников древнерусской живописи (с 1924 года – Центральные государственные реставрационные мастерские).

17 марта 1931 года Григорий Осипович был арестован по так называемому «первому делу ЦГРМ» (Центральных государственных реставрационных мастерских). В качестве одного из обвинений ему вменялось то, что он «помогал и служил с контрреволюционными целями и писанием икон (с 1918-го по 1926 г.) ”Державной Богородицы”, имеющей монархический характер». Григорий Осипович был осуждён на три года исправительно-трудовых лагерей на Севере, этапирован в город Котлас. Ссылку отбывал в городе Архангельске, где работал на строительстве местного театра (для строительства заключённых заставляли использовать кирпичи от разрушенного Троицкого собора, что было для Чирикова дополнительной пыткой). После освобождение недолгое время работал в реставрационных мастерских Русского музея в Ленинграде. По данным записных книжек Игоря Грабаря, дата смерти Чирикова – 5 мая 1936 года. В 1959 году он был реабилитирован посмертно.

В 2010 году история последних лет жизни Григория Чирикова была восстановлена в публикации Ириной Кызласовой.

7. «Державная» икона стала одним из центральных символов воссоединения Русской православной церкви с Церковью за рубежом.

«Державная» икона всегда имела огромное значение для русской эмиграции и была для неё одним из символов России. 17 мая 2007 года в упомянутом храме Христа Спасителя патриарх Московский Алексий II и первоиерарх Зарубежной церкви митрополит Лавр подписали знаменитый Акт о воссоединении РПЦ и РПЦЗ. Вскоре после этого события «Державная» была отправлена с визитом в епархии Русской зарубежной церкви. Икону сопровождала многочисленная делегация российского духовенства. Возглавлял её митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор (Кириченко; +2020). Среди участников были многие известные сегодня архиереи РПЦ, в том числе нынешний глава Украинской православной церкви, а тогда митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский), архиепископ Верейский, а ныне предстоятель Эстонской православной церкви митрополит Евгений (Решетников), митрополит – тогда архимандрит – Тихон (Шевкунов) и другие. Вместе с «Державной» иконой поехал также знаменитый хор Сретенского монастыря. Делегация побывала в Нью-Йорке, Джорданвилле, Бостоне, Торонто, Чикаго, Вашингтоне, Сан-Франциско, Мельбурне, Сиднее, Женеве, Берлине, Лондоне и Париже. Для иерархии Зарубежной церкви встречи иконы, первые после 90-летнего перерыва совместные богослужения с «московским» духовенством стали символом отказа от взаимного отчуждения.

Икона Божией Матери «Державная». Фото: hramkolomenskoe.ru

Икона Божией Матери «Державная». Фото: hramkolomenskoe.ru8. «Державная» икона стала частью российской культурной дипломатии

В 2008 году икона была провезена по многим городам Латинской Америки в рамках Дней России. 23 октября 2008 года после молебна перед иконой в городе Каракасе митрополит Кирилл (Гундяев), нынешний патриарх, а тогда – председатель Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии, подарил копию «Державной» президенту Венесуэлы Уго Чавесу.

9. В процессе реставрации «Державной» в мастерских Троице-Сергиевой лавры, начатой в 2022 году, судя по всему, были допущены непоправимые ошибки.

Сведения о реставрационном процессе в публичном пространстве – крайне скудны. Об объективной необходимости реставрации иконы и её аварийном состоянии ещё в 2018 году заговорил тогдашний председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви древлехранитель Московской епархии протоиерей Леонид Калинин (ныне запрещённый патриархом в служении из-за истории с рублёвской «Троицей»). По благословению патриарха Кирилла отец Леонид обратился за экспертной оценкой состояния иконы в Государственную Третьяковскую галерею. Далее имели место некие обстоятельства, которые не были публично озвучены. «Изучив выводы сотрудников Третьяковки, Святейший патриарх Кирилл благословил заниматься научной реставрацией образа церковных специалистов», – лаконично сообщает официальный сайт Патриархии.

Как пытается разъяснить (выступая попутно в роли медиатора между священноначалием и православной общественностью) главный редактор «Русской народной линии» Анатолий Степанов, «кто-то посоветовал патриарху Кириллу не связываться с представителями государства, а реставрировать икону собственными, церковными, силами, мол, в церкви уже появились свои специалисты, и мы можем действовать независимо от государства, тем паче икона принадлежит церкви. Патриарху, который приложил много сил для укрепления церкви, для создания условий независимости от государства, видимо, эта мысль понравилась».

Икона в процессе реставрации. Фото: rublev-museum.livejournal.com

Икона в процессе реставрации. Фото: rublev-museum.livejournal.comРеставрационные работы по непонятным причинам несколько лет затягивались, после 2020 года начать их помешала пандемия. Поручение работ реставраторам Троице-Сергиевой лавры объясняется тем, что наместник монастыря епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Фома был на тот момент одновременно главой Южного викариатства города Москвы (того самого, в котором расположено село Коломенское). В итоге икона поступила в мастерскую лавры 17 октября 2022 года. Процесс реставрации изначально насторожил лаврских монахов. Их смущало, что процесс закрытый и реставраторы не допускают братию даже посмотреть на чудотворный образ. После долгих переговоров, в которых принимали участие влиятельные московские священнослужители, в октябре 2023 года руководителю мастерской Наталье Алдошиной пришлось дважды принять посетителей и продемонстрировать им процесс реставрации.

Согласно источнику автора в Троице-Сергиевой лавре, священнослужители, пришедшие посмотреть на икону (один – из лавры, второй – из другого монастыря), были шокированы увиденным. По их словам, реставраторы были заняты тем, что «в буквальном смысле слова счищали с чудотворной иконы всем привычный образ Державной, написанный масляными красками, ради обнаружения изначального, древнего темперного слоя иконописи». Однако в результате обнаружили лишь некоторый «подмалёвок» в барочном стиле, плохо сохранившийся и «не представляющий какой-либо духовной, художественной и исторической ценности». По словам рассказчика, за год с момента начала работ реставраторы чуть менее чем наполовину счистили привычный всем образ Державной: «почти вся левая верхняя четверть была раскрыта до разных красочных слоёв». При этом раскрытый ими фрагмент барочно-готического престола и типично барочные надписи представляли собой «письмо низкого, скорее провинциального качества». Священнослужители, по словам рассказчика, обратились к Наталье Алдошиной с просьбой приостановить работу и рассмотреть вариант восстановления первоначального облика иконы, однако ответа не получили.

Согласно распространившейся по сети докладной записке заведующей реставрационной мастерской при Троице-Сергиевой лавре реставратора высшей категории Натальи Алдошиной от 12 декабря 2024 года (есть в распоряжении автора статьи), иного пути реставрации не было и «процесс консервации и раскрытия иконы должен быть доведён до логического завершения в целях сохранения подлинного чудотворного образа». По словам реставратора, выполнить просьбу насельников лавры – сохранить поздний слой иконы – невозможно технически: «технико-технологические особенности иконы, характер её сохранности не позволяют надёжно законсервировать сохранившийся участок поздней записи». Иными словами, вернуть икону к облику 1917 года при всём желании уже не получится.

Список иконы Богоматери «Державной» в Морском Никольском соборе, Кронштадт. Фото: Sergei S. Rublёv / Wikipedia

Список иконы Богоматери «Державной» в Морском Никольском соборе, Кронштадт. Фото: Sergei S. Rublёv / Wikipedia10. В 2024 году реставрация иконы была приостановлена решением патриарха Кирилла. Дальнейшая судьба образа неизвестна.

Работы так и не были закончены, но уже сейчас ясно, что они как минимум спровоцировали серию конфликтов в церковных и политических кругах. Точное местонахождение иконы на сегодняшний день автору статьи установить не удалось. Известно, что Патриархия провела закрытое совещание о дальнейшей реставрации, по результатам которого патриарх Кирилл благословил приостановить все дальнейшие работы (что косвенно свидетельствует об их неудачности).

Есть мнение, что изначально реставрация была призвана стать основой для некоей церковно-патриотической акции, в развитие сюжета с возвращением в лавру «Троицы» Андрея Рублёва и обнаружением в кладовой патриарха Кирилла чудотворной Казанской иконы. Предположительно, велась подготовка в представлению публике «первозданного образа» Державной, – иконы, которую без преувеличения можно было назвать символом русского православного патриотического движения. Однако что-то пошло не так, ожидаемого чуда не случилось. Вместо этого всё обернулось разговорами о провокации, скандалом и идейным противостоянием.

Патриаршее служение в день 100-летия обретения Державной иконы Божией Матери в Коломенском. Фото: hramkolomenskoe.ru

Патриаршее служение в день 100-летия обретения Державной иконы Божией Матери в Коломенском. Фото: hramkolomenskoe.ru