Возможно, вы никогда не слышали о городе Боровичи.

Или же слышали только о местной мебельной фабрике. В любом случае все приезжающие в город туристы никак не могу взять в толк, каким это образом Боровичи – между прочим, второй по величине город Новгородской области – возник где-то посреди дремучих валдайских лесов и вдали от всех главных транспортных магистралей страны.

Но в том-то и дело, что во времена Средневековья через Боровичи – по реке Мсте – шёл древний Волго-Балтийский торговый путь. Позже – уже в Петровскую пору – Боровичи стали важнейшей частью Вышневолоцкой водной системы, которая связывала центральную часть страны с новой столицей империи Санкт-Петербургом (по рекам и шло снабжение столицы до появления железных дорог).

Именно здесь расположены Боровицкие пороги – самое трудное и опасное место для судоходства во всей России (40 стремительных порогов на протяжении 31 километра, из которых только 8 километров – тихая вода). Проход всех этих порогов с лоцманом и командами рулевых из местных жителей занимал всего 1,5 часа и регулировался сигнальным телеграфом из 26 ручных семафоров на берегах: чтобы поднять уровень Мсты для прохода огромных караванов судов, периодически в особом порядке открывали плотины многочисленных водохранилищ на её притоках. В ожидании этого момента в селе Опеченский Посад собирали одновременно до 400 барок. Их швартовали к сохранившейся до настоящего времени огромной каменной почти километровой пристани 1824 года постройки.

«Ни одно сословие простонародья не живёт так привольно, как лоцманы этих мест», – писал знаменитый русский поэт Николай Некрасов.

Позже в Боровичи протянули железнодорожную ветку, здесь миллионер Эммануил Эммануилович Нобель основал свой первый завод огнеупорных изделий, затем построили завод строительных материалов, фабрики и мануфактуры.

В центре города были построены три великолепных каменных собора – Троицкий, Введенский и Никольский, также славились своим убранством Спасо-Преображенская, Успенская и Тихвинская церкви, храмы Свято-Духова монастыря и монастыря «Взыскание погибших». В Боровичах была даже учреждена собственная епархия. Так что до революции Боровичи были шумным и весьма развитым центром губернии. И, разумеется, все революционные процессы не обошли город стороной.

Здесь точно так же революционно настроенные рабочие в 1918 году грабили церкви и убивали священников, а в середине 20-х чекисты отдали все городские храмы обновленцам.

Когда же православные священники пробовали возмущаться, то по Боровичам прошла волна арестов: в июне 1927 года был арестован не только архиепископ Никита (Стягов), но и 26 священников. Все священнослужители обвинялись в том, что они «являлись ярыми сторонниками и защитниками царизма, а сейчас – чуждыми и социально опасными элементам, могущими оказывать влияние на рабоче-крестьянскую массу».

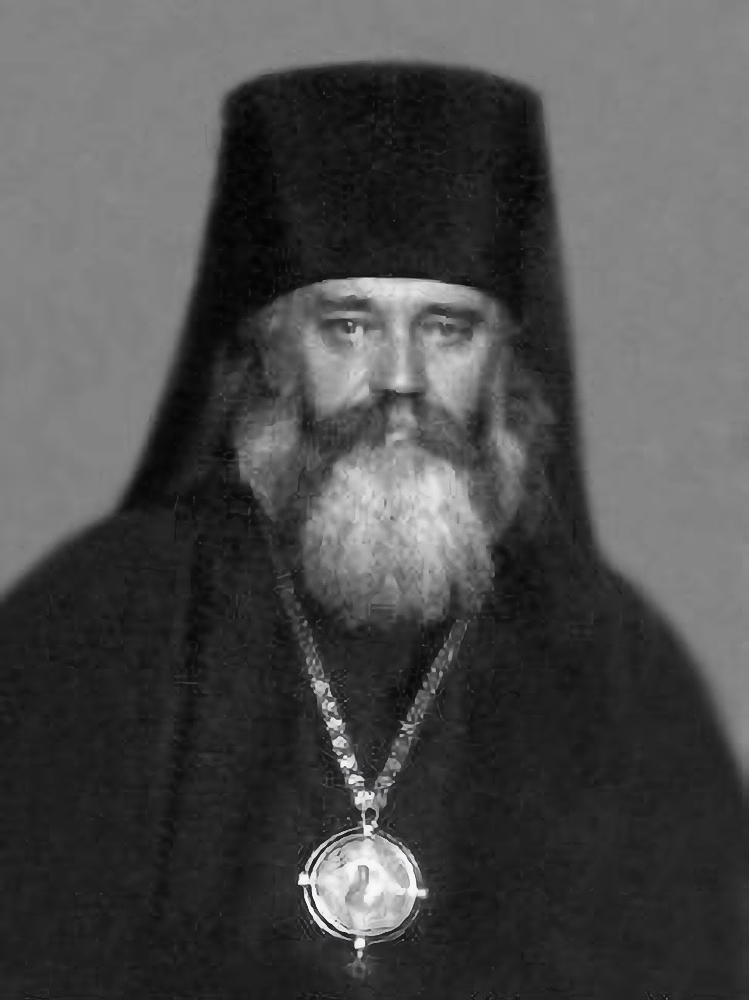

Архиепископ Никита (Стягов). Фото: boreparhia.ru

Архиепископ Никита (Стягов). Фото: boreparhia.ruПравда, через год заточения дело было прекращено «за недоказанностью»: возможно, это было связано с подписанием митрополитом Сергием (Страгородским) Декларации о признании советской власти, одним из условий подписания которой было освобождение находящегося в тюрьмах и под следствием духовенства.

* * *

Именно в Боровичах в конце 30-х сложился настоящий оазис православной веры. Прежде всего родина братьев Льва и Гурия Егоровых, основателей Александро-Невского православного братства, стала местом сбора всех братчиков, возвращавшихся из лагерей. В Боровичах поселился и братский священник – архиепископ Полоцкий и Витебский Гавриил (в миру Григорий Дмитриевич Воеводин).

Долгое время о. Гавриил работал преподавателем Владикавказского духовного училища, Ардонской, Могилёвской, Полтавской семинарий и только после большевистского переворота вернулся в родной Петербург.

По приглашению членов Александро-Невского братства служил в церкви св. митр. Петра (подворья Творожковского монастыря), где с осени 1923 года обосновалось братство.

В 1927 году он был хиротонисан в архиепископа Полоцкого и Витебского, но потом уволен на покой по собственному прошению. Все его предшественники были арестованы, и чекисты не давали возможности владыке Гавриилу приехать в Полоцк.

Он вновь служил в Ленинграде – в Феодоровском соборе, куда перешло и Александро-Невское братство.

В феврале 1932 года последовал новый арест – по «делу братства» владыка Гавриил был приговорён Коллегией ОГПУ к 5 годам лагерей. Срок отбывал на лесоповале – в Сибирском и Карагандинском исправительно-трудовых лагерях.

После освобождения в феврале 1937 года приехал в Боровичи и поселился в доме протоиерея Троицкого собора о. Иоанна Державина – вернее, бывшего протоиерея: сам Троицкий собор сначала был захвачен обновленцами, а потом и вовсе разрушен.

Архиепископ Гавриил (Воеводин). Фото: boreparhia.ru

Архиепископ Гавриил (Воеводин). Фото: boreparhia.ruЕщё в январе 1930 года президиум Горсовета Боровичей выпустил постановление: «В первую очередь использовать храмовые здания (...) для городских театров, книжных киосков и домов безбожников, чтобы способствовать возросшим культурным работам населения».

Постановлено снять колокола со всех церквей, разбить их и продать как металл и на эти деньги начать строить городской водопровод. Великолепный Троицкий собор, построенный на народные пожертвования и освящённый в 1862 году, было решено перестроить в Дом культуры.

О разрушении собора остались воспоминания очевидцев: «Пришедшие в день Святой Троицы к собору верующие с цветами увидели такую картину: рабочие, как палачи, одетые в красные рубахи, начали прижимать трактор к куполу собора. В такую одежду их нарядила местная власть, чтобы придать разрушению храма революционный характер, а снятию куполов – вид символической казни самого Бога. Иконы иконостасов пилили и рубили на дрова. Со слезами и молитвой верующие пытались спасти их, подбирая даже частицы…»

Работы по переоборудованию храма были закончены 10 ноября 1931 года, к Восьмому пленуму Горсовета.

Были закрыты и уничтожены все остальные соборы и церкви.

По сути, к 1937 году в Боровичах остался единственный православный храм – церковь Успения Божией Матери.

* * *

Одним из священников Успенского храма был сам о. Александр (Секундов) – личность более чем примечательная.

Александр Александрович Секундов родился в мае 1876 года в усадьбе Павликово Боровичского уезда. В 1898 году он окончил Новгородскую духовную семинарию и был назначен настоятелем Крестовоздвиженской церкви хутора Воздвиженска Глуховского уезда Черниговской губернии.

Отец Александр (Секундов). Фото: psmb.ru

Отец Александр (Секундов). Фото: psmb.ruВозможно, это название вам тоже ничего не говорит. Именно на хуторе Воздвиженск и обреталось Трудовое Крестовоздвиженское братство, образованное в 1889 году выпускниками школы для крестьянских сирот в Ямполе, открытой местным помещиком – известным общественным деятелем и дипломатом Николаем Николаевичем Неплюевым.

Это была во многом уникальная школа. Старшие дети вели младших, помогали им, но помогали прежде всего не в учёбе и не в прилежании, но в том, чтобы прежде всего полюбить Бога так, чтобы вера стала не просто одной из сторон жизни, а её основой, тем фундаментом, на котором строится всё остальное.

И вера действительно стала основой жизни многих воспитанников Неплюева.

В 1893 году братство построило и освятило Крестовоздвиженскую церковь, но по тем или иным причинам до появления в братстве о. Александра в храме сменилось несколько настоятелей.

Опыт братской молитвы и братской жизни произвёл на него неизгладимое впечатление – словно перед ним воскресла та самая первая христианская община учеников Христа, водимая Духом Божиим. И о. Александр навсегда остался в братстве.

Более того, когда в 1908 году умер Николай Николаевич Неплюев, именно Александр Секундов остался одним из лидеров братчиков.

В 1917–1918 годах отец Александр принимал участие в работе всех трёх сессий Поместного собора Православной российской церкви – как клирик Черниговской епархии.

Впрочем, ещё за несколько лет до революции о. Александр пророчески предвидел, что церковь скоро вступит в пору тяжких испытаний. В одной из проповедей он сказал: «Та среда, в которую вы скоро войдёте, не братская среда; жизнь её не основана на любви. Там вы можете не встретить сочувствия, поддержки тому, что дорого, мило сердцу вашему, что является для него “святая святых”. … Оберегайте огонь души вашей, как оберегаем мы свечку, закрывая её ладонью от ветра. … Нет более сильного средства влиять на других, как живой пример. Голое слово, как бы оно ни было изящно, доходит только до слуха, а воплощённое в жизни проходит как острое оружие, в самую глубину души. Будьте исповедниками Бога, и Он прославится в вас».

* * *

Разумеется, деятельность Крестовоздвиженского братства не могла не обратить на себя внимания богоборческого режима.

И в 1925 году начался процесс по делу Крестовоздвиженского братства. Братчики обвинялись в контрреволюционной деятельности – в «идеологической обработке» крестьян окрестных сёл . Самому о. Александру было предъявлено обвинение в том, что в 6-ю годовщину Октябрьской революции он распорядился снять красный флаг, вывешенный над его домом.

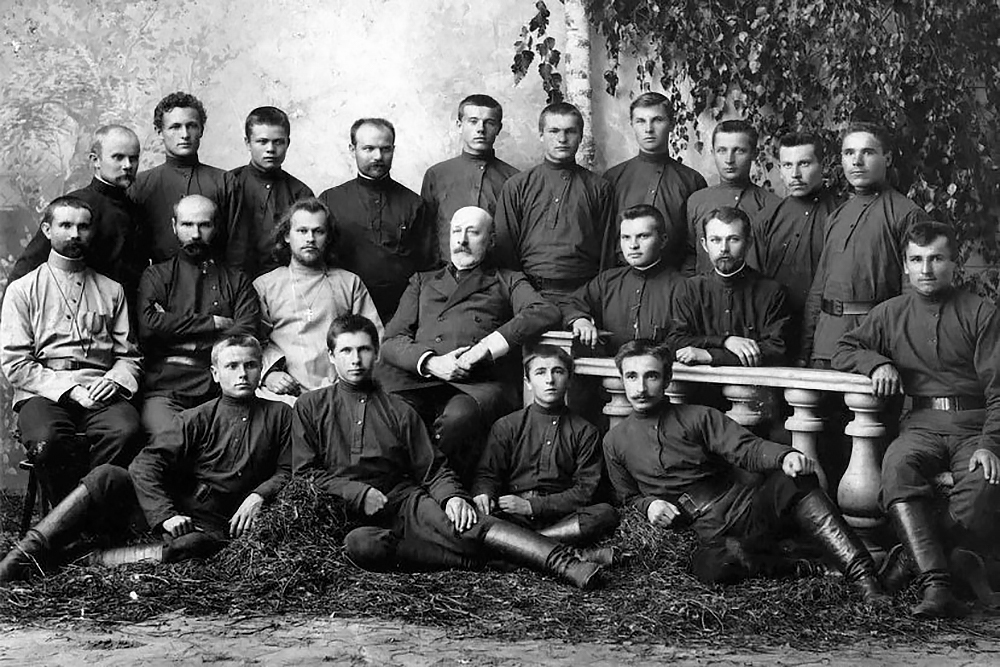

Члены братства Крестовоздвиженского братства. Отец Александр Секундов и Николай Николаевич Неплюев (в центре). Фото: psmb.ru

Члены братства Крестовоздвиженского братства. Отец Александр Секундов и Николай Николаевич Неплюев (в центре). Фото: psmb.ruСам о. Александр был приговорен к году лишения свободы. Также под судом оказалось ещё восемь братчиков, осуждённых на разные сроки – от года до десяти с конфискацией имущества. (После процесса 1925 года Крестовоздвиженское братство просуществовало ещё четыре года, после чего братство было окончательно уничтожено, а все братчики выселены из Воздвиженска и расселены по разным уголкам России.)

После освобождения о. Александру в течение трёх лет было запрещено проживать в Глуховском округе Черниговской губернии. И о. Александр вернулся в Боровичи, где проживали его родственники. Год он жил в положении безработного, потом по благословению епископа Боровичского Никиты (Стягова) он был назначен священником в храм Успения Пресвятой Богородицы в селе Опеченский Посад – в помощь настоятелю храма о. Михаилу (Соболеву).

Летом 1927 года о. Александр вновь был арестован – на этот раз по следственному делу о «группировке Боровичского духовенства и купечества», по которому проходил и местный архиепископ. В отношении священника Александра Секундова, а также ещё двенадцати обвиняемых, было предложено вынести постановление о заключении в концлагерь сроком на три года каждого. Дело передали на рассмотрение Особого совещания при Коллегии ОГПУ. Но вскоре было принято решение освободить из-под стражи всех обвиняемых.

Как бы то ни было, гонения на церковь в стране продолжались.

В 1934 году о. Александр был лишён избирательных прав. Это означало не только невозможность избраться в местные советы – по сути, попадание в категорию т. н. «лишенцев» было инструментом экономического террора, когда имущество облагалось огромными налогами, которые невозможно было выплатить.

Осенью 1935 года Успенский храм пережил антиколокольную кампанию.

Кира Ивановна Оболенская. Фото: общественное достояние

Кира Ивановна Оболенская. Фото: общественное достояние Первоначальный вид Успенского храма в Боровичах. Фото: общественное достояние

Первоначальный вид Успенского храма в Боровичах. Фото: общественное достояние Екатерина Арская. Фото: общественное достояние

Екатерина Арская. Фото: общественное достояние