Обращение интеллектуальной элиты к христианству, причём в его конкретном православном церковном воплощении, было эпохальным явлением культурной и общественной жизни России начала XX века. Видное место в этом движении, получившем название русского религиозного возрождения, занимали «веховцы» – мыслители, наиболее отчетливо заявившие о себе в вызвавшем всероссийский резонанс сборнике «Вехи» (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, П.Б. Струве, С.Л. Франк). Это были религиозные философы с активной общественной позицией и марксистским прошлым, обладавшие мощным общественным темпераментом и независимым индивидуальным мышлением.

«Веховцы», развивая идеи Владимира Соловьёва о «христианской общественности» в виде «исполнения Церкви в людях» и «свободного согласования божественного и человеческого», выдвинули свою концепцию «оцерковления жизни» – как личной, так и общественной. Для них характерно было критическое отношения и к самодержавному строю, и к революционной оппозиции. За это им пришлось пережить, выражаясь языком современных социальных сетей, не то что волну, а настоящую цунами хейта. Но «веховцы» не дрогнули. Более того, они положили начало целой «веховской традиции» мысли. К ней впоследствии, наряду с непосредственными авторами «Вех», примкнули их более молодые современники, такие как Г.П. Федотов, И.И. Фондаминский, Ф.А. Степун, м. Мария (Скобцова) и др.

«Веховцы» и эмигрантская молодёжь

После кошмара революции и гражданской войны «веховцы» оказались в вынужденном изгнании. Собираясь главным образом в редакциях толстых христианских журналов «Путь» и «Новый град», а также на встречах братства св. Софии, они продолжили свою деятельность и в отрыве от родной почвы. Целевой аудиторией для них стала прежде всего эмигрантская молодёжь. Своё практическое воплощение идеи философов «веховской традиции» получили в деятельности Русского студенческого христианского движения (далее – РСХД). Возникшее в дореволюционной России как интерконфессиональное движение молодёжи, в эмиграции под влиянием именно «веховцев», прежде всего Н.А. Бердяева и о. Сергия Булгакова, РСХД становится хотя и экуменически ориентированным, не подчиняющимся административно-церковной иерархии, но всё же отчётливо православным общественным объединением. Богословский синтез Булгакова служит обоснованием социальной практики движения и именно через РСХД находит свой выход в социум.

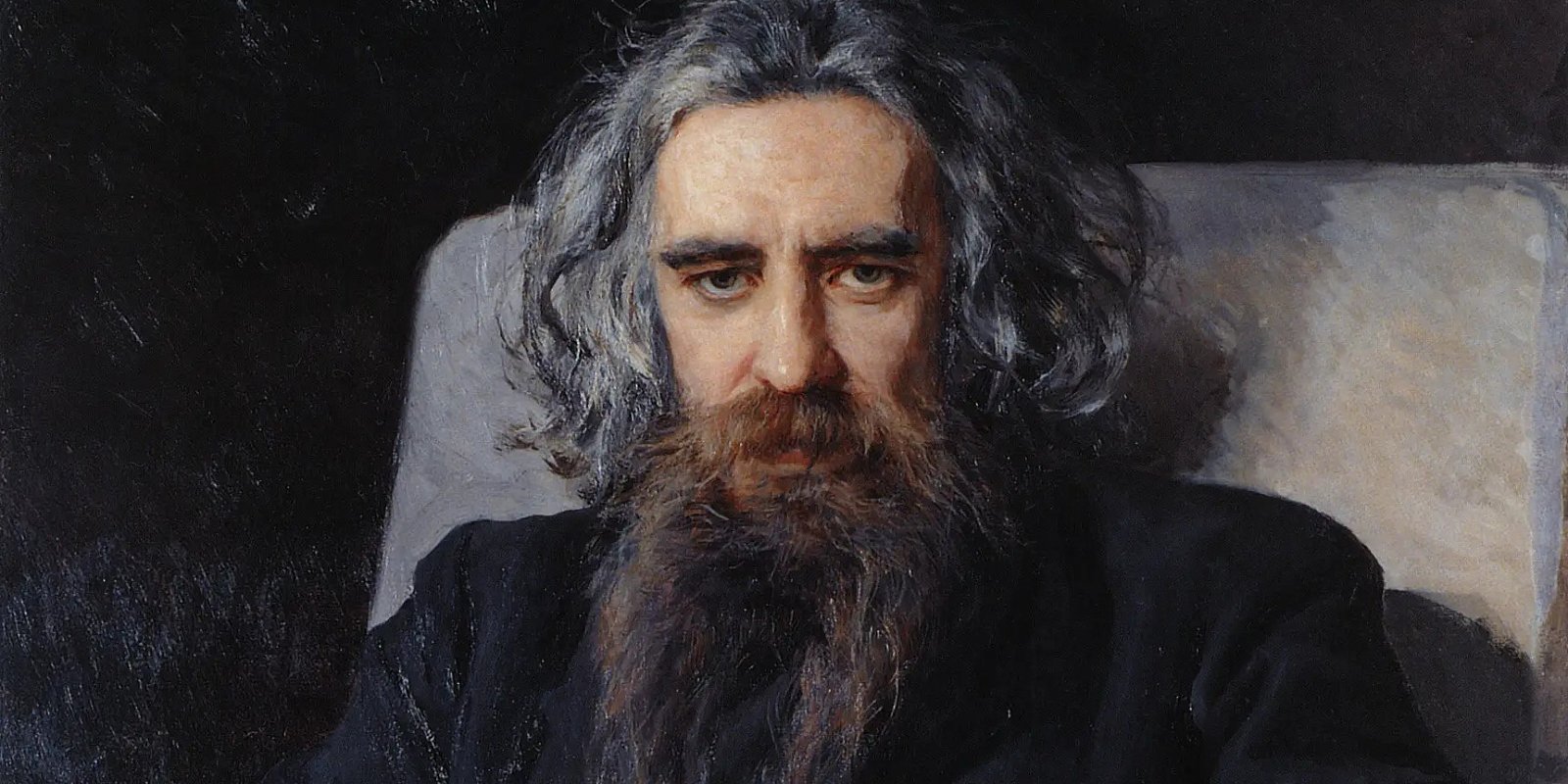

О. Сергий Булгаков с участниками съезда РСХД. Фото: общественное достояние

О. Сергий Булгаков с участниками съезда РСХД. Фото: общественное достояние«Веховцы» были авторитетными духовными и идейными руководителями РСХД: деятельно участвовали в съездах, входили в руководящие органы, являлись почётными и действительными членами Движения. Важным направлением их воздействия на молодёжь было, по выражению Н.А. Бердяева, стремление «обратить внимание на социальные последствия христианства». Почти в каждом номере «Вестника РСХД» межвоенного периода публиковался материал по социальной проблематике.

Русская эмигрантская молодёжь межвоенной поры жила надеждой на скорейшее возвращение на родину. Они серьёзно готовились к тому, чтобы принять деятельное участие в возрождении России после свержения ига большевиков. В первую очередь для молодых людей религиозные философы «веховской традиции» вырабатывали и формулировали принципы, на которых должна была строиться жизнь постбольшевистской России. Настоящим властителем дум молодых эмигрантов стал Н.А. Бердяев. Под его влиянием не только РСХД, но и все эмигрантские молодёжные организации, несмотря на различие программ и характера деятельности, имели в качестве духовного основания христианство.

Группа основателей «Союза освобождения» в 1902 году в Германии. (Слева направо): Пётр Струве, Нина Струве, Василий Богучарский, Николай Бердяев и Семён Франк (внизу). Фото: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына

Группа основателей «Союза освобождения» в 1902 году в Германии. (Слева направо): Пётр Струве, Нина Струве, Василий Богучарский, Николай Бердяев и Семён Франк (внизу). Фото: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына«Веховцы» в поисках третьего пути

В своём интеллектуальном поиске «веховцы» прежде всего отбросили негодные, по их мнению, с точки зрения христианства варианты общественного устройства. Так, они приняли революцию как свершившийся факт и решительно выступали против любых проектов реставрации старого строя. Одновременно «веховцы» критиковали социализм – за его, по выражению Бердяева, «сущностную буржуазность» и «обобществление личности». При этом они отнюдь не поддерживали буржуазное общество, критикуя его за «мещанство», «практический атеизм», «эксплуатацию человека человеком».

Специальной мишенью для критики «веховцев» стала тесно связанная с буржуазным обществом формальная демократия. Первыми подверглись суровому осуждению мыслителей-эмигрантов русские сторонники демократии: за неумение властвовать и сдачу власти большевикам. По наблюдению близкого «веховцам» П.И. Новгородцева, имело место поступательное движение от непротивления злу князя Г.Е. Львова к потворству злу А.Ф. Керенского и, наконец, прямому служению злу через разжигание классовой ненависти и откровенное насилие В.И. Ленина.

Картина В.Н. Пчелина «В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году (Историческое решение о вооруженном восстании 10 октября 1917 года под председательством В.И. Ленина)». Фото: Государственный исторический музей

Картина В.Н. Пчелина «В.И. Ленин на заседании ЦК РСДРП(б) в 1917 году (Историческое решение о вооруженном восстании 10 октября 1917 года под председательством В.И. Ленина)». Фото: Государственный исторический музейВ этот исторический период демократия в Европе переживала глубокий кризис. К концу 1930-х большинство европейских стран не имело парламентов. В них правили автократические режимы. Всё это усугублялось Великой депрессией – мировым экономическим кризисом, который европейцы в таком масштабе переживали впервые в истории. Эмигранты ставили в вину европейским демократиям также и дипломатическое признание правительства большевиков. «Торговать можно и с людоедами», – бросил британский премьер Ллойд Джордж, объясняя свою позицию по данному вопросу. В среде русской эмиграции эта крылатая фраза широко разошлась как пример саморазоблачения цинизма и беспринципности европейских политиков демократического толка.

«Веховцы» и корпоративизм

Расквитавшись с социализмом и капитализмом, «веховцы» выдвинули свои варианты теоретических моделей общественного устройства на христианских началах: «социальный персонализм» Н.А. Бердяева и «социальное христианство» С.Л. Франка. Наиболее детально был проработан последний вариант, за которым среди прочего стояла к этому времени уже целая интеллектуальная и практическая традиция Католической церкви, выразившаяся, в частности, в таких фундаментальных документах, как папские энциклики Rerum Novarum от 15 мая 1891 года и Quadragesimo Anno от 15 мая 1931 года.

Наиболее адекватное воплощение «социального христианства» русские мыслители видели в таком общественном строе, как корпоративизм, что совпадало с содержанием упомянутых энциклик. Согласно бердяевской формуле, корпоративное общество состоит «из трудовых общин, духовно скреплённых и объединённых в федерацию».

Реальное историческое осуществление корпоративизма имело место в Австрии, отчасти в Германии и на Юге Европы – в Италии, Испании и Португалии. Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус открыто основывал свой корпоративный строй на папских энцикликах. Близкий к «веховцам» историк и религиозный мыслитель русской эмиграции А.В. Карташёв писал об этих странах как о «неожиданном и новом факте возрождения в новых формах христианского государства… Здесь душой всех реформ стала христианская идеология».

Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. Фото: Bibliothèque nationale de France

Канцлер Австрии Энгельберт Дольфус. Фото: Bibliothèque nationale de FranceПримеры исторического осуществления корпоративизма не могут не навести на мысль о его связи с фашизмом. Действительно, такая связь была. Да и фашизм вызывал интерес у русской эмиграции. Поскольку в начале 1930-х он ещё не в полной мере проявил свою антигуманную сущность и, в отличие от «торгующих с людоедами» западных демократий, боролся с большевизмом. Но у философов «веховской традиции» этот интерес носил исключительно исследовательский характер. Они сразу же отнеслись к фашизму скептически.

«Веховцы» критиковали фашистов за извращение сущности корпоративизма, отступление на практике от основополагающих принципов корпоративного строя. В действительности корпорации чаще всего создавались не снизу, а правящей партией – сверху.

Итог

Время, отведённое историей «веховцам» для активной духовной и общественной деятельности, истекло к началу Второй мировой войны. В 1939 году вышел последний номер «Нового града», через год перестал издаваться «Путь». В годы войны погиб в нацистском концлагере И.И. Фондаминский и умер о. Сергий Булгаков. Вскоре после окончания войны ушли из жизни разбросанные по разным странам и континентам Н.А. Бердяев во Франции, С.Л. Франк в Великобритании и Г.П. Федотов в США.

В послевоенный период идея корпоративного устройства общества почти исчезла из поля широкого академического и общественного обсуждения. Корпоративизм, как и другие идеи, характерные для движений консервативной мысли 1920–1930-х гг., оказался отвергнут и предан забвению победителями, однако так или иначе востребован побеждёнными. В послевоенных Германии и Италии у власти по большей части находились идейно близкие «веховцам» христианские демократы, для которых характерна идеология с сильной корпоративной составляющей.

В этот же период идеи «социального христианства» нашли своё практическое применение на южной окраине Европы – в Испании и Португалии. Группа испанских христианских интеллектуалов, членов католического духовного движения «Опус Деи», во главе с доктором права Лауреано Лопесом Родо провела экономическую либерализацию Испании, готовя тем самым последующий мирный переход страны от диктатуры к демократии.

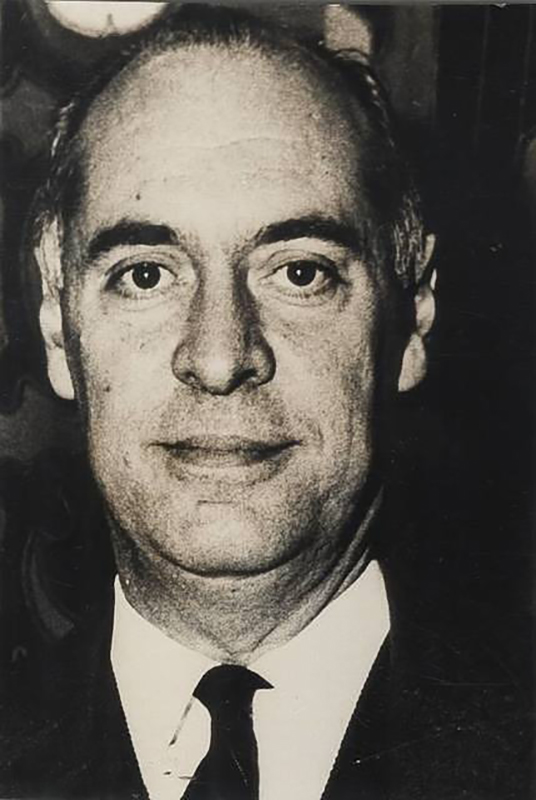

Лауреано Лопес Родо. Фото: europeana.eu

Лауреано Лопес Родо. Фото: europeana.euРСХД в новых исторических условиях, не отказываясь от оцерковления жизни» как главной цели движения и «социальных смыслов христианства», сосредоточилось главным образом на внутрицерковных задачах: христианском воспитании подрастающего поколения эмиграции, просветительской, издательской деятельности и помощи верующим в СССР. По образному выражению многолетнего главного редактора журнала «Вестник Р(С)ХД» Н.А. Струве, высказанному в разговоре с автором этих строк: «русские эмигранты после Второй мировой войны разобрали чемоданы», то есть в абсолютном большинстве отказались от возвращения на историческую родину и примирились с мыслью, что в ближайшее время ждать падения советского режима не приходится.

С уходом из жизни мыслителей первого поколения эмиграции история русской религиозной философии оказалась в основном завершена. Следующие поколения интеллектуалов эмиграции не выдвинули столь же масштабных мыслителей, занимающихся социальными смыслами христианства. И в России, и за рубежом по-прежнему актуальной остаётся задача освоения их духовного и идейного наследия.