Разделение на светское и религиозное – христианская идея

До христианства устройство всех государств было пронизано религией. Это могло быть формальностью, но тем не менее до пришествия Христа резкого разделения на светское и религиозное не было, а если бы кто-то такое и предложил, то это было бы воспринято как посягательство на «духовные скрепы». Афиняне казнили Сократа, в частности, по обвинению в «оскорблении чувств верующих»: ему вменялась непочтительность по отношению к богам. Римские императоры требовали религиозного поклонения своему божественному титулу и Риму.

Надо сказать, что и в христианской цивилизации идея светскости государства стала активно воплощаться не сразу, а только после Реформации. Но изначально духовная власть рассматривалась христианами как нечто отдельное от власти государственной. Различение, которого не было в древнем мире, где царь или император зачастую был одновременно и верховный жрец.

Ресакрализация земной власти

Постепенное разделение светской и церковной властей происходит после того, как в IV веке христианство становится государственной религией в Римской империи. Императоры продолжали претендовать на какие-то священные функции: созывали церковные соборы и председательствовали на них, вместе со священством участвовали в некоторых церковных ритуалах и говорили проповеди с церковной кафедры, издавали церковные каноны, могли назначать епископов. При этом византийские правители не претендовали полностью на церковную власть, признавая полномочия церковной иерархии. В Восточной империи была сформулирована идея «симфонии властей», то есть существующие как бы параллельно две системы власти. Император отвечает преимущественно за «тело» народа, а священство – за душу, и эти две власти существуют как бы параллельно. Хотя фактически такой идиллии никогда не было, духовная власть была в подчинении у светской, а церковная нередко вполне активно распоряжалась «телами» своей паствы. Западная Римская империя в V веке рушится под натиском германских племён, и там римский епископ сосредотачивает у себя государственные функции. Таким образом в Восточной империи светский владыка присваивает себе духовные функции, а в Западной церковный лидер – государственные.

Зарождение светского государства

Возможно, граница эта была сильнее размыта на Западе, потому что римский папа, по крайней мере в определённый исторический период, где-то с V по XVI век, имел больше светских функций, чем византийский император – духовных. Например, в известном противостоянии папы Григория VII и императора Священной римской империи Генриха IV за право назначать епископов римский понтифик отлучил от императора, и ему пришлось босиком идти каяться перед папой. Может быть, именно поэтому деятели Реформации и мыслители после неё стали ярыми поборниками разделения светской власти и духовной. Первым об этом громко заговорил Мартин Лютер, потом другие богословы и философы, стоящие на христианских позициях, – Томас Гоббс, Джон Локк. Большое значение для отделения церкви от государства, светского от мирского, имели религиозные войны между протестантами и католиками. Свобода вероисповедания, как считали многие, может положить конец кровопролитию. Но она возможна только тогда, когда государство не вмешивается в церковные дела. Потому что воевали-то даже во время религиозных войн государства, а не просто группы верующих.

Таким образом, когда кто-то протестует против прихода священника в школу или армию, строительства храма в сквере, указывая на светскость общества и общественного пространства, он исходит из чисто христианских позиций. Как же Евангелия смотрят на соотношение Божьей власти и земной? Почему только благодаря христианству стала возможна секуляризация, а в каком-то смысле и атеизм?

Акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Свердловского академического театра драмы. Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Акция протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере у Свердловского академического театра драмы. Фото: Марина Молдавская / КоммерсантъХристос – царь?

За неделю до Пасхи церковь отмечает Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье в простонародном изводе. Отмечается событие, когда Иисус торжественно, сидя на осле, въехал в Иерусалим, заявив тем самым свои претензии на царский титул, то есть на то, что Он Христос.

Греческое слово «Христос» – это перевод еврейского слова Машиах, что на русском означает «Помазанник». Помазывали в древнем еврейском государстве царей и пророков. Согласно пророчествам, обещанный помазанник должен был быть из царского рода Давида – ждали именно Царя. Поэтому «Христос» в первом веке в Палестине по сути означало «царь».

Иисус не отказывается от того, что Он долгожданный Царь, хотя поначалу и пытается это не афишировать, открываясь только узкому кругу учеников. Но незадолго перед смертью Он решает объявить о Своём царском достоинстве публично, при этом прекрасно понимая, что за это придётся заплатить жизнью – такое заявление будет катализатором ареста, суда и казни. Даже когда Понтий Пилат, римский чиновник, спрашивает Иисуса, царь ли он, тот этого не отрицает, но говорит, что Его Царство и власть «не от мира сего» – они не связаны с земной государственной властью, а по сути даже ей противоположны.

В чём же отличие власти Христовой от власти сильных этого мира? Как христианину относиться к власти? На всё это даёт ответ Евангелие, но интерпретируется этот ответ очень по-разному и, как мне кажется, чаще не совсем в новозаветном духе.

Сила без насилия

Принципиальное отличие власти и силы Христа, проявление которых мы видим в Евангелиях, от земной власти в наличии или отсутствии насилия. Власть Христа, о которой Он сам заявляет («Дана мне всякая власть на небе и на земле (Мф. 28: 18)), имеет только созидательный характер. Иисус исцеляет, воскрешает, укрощает бурю. В двух эпизодах можно предположить разрушительный элемент или насилие: иссушение смоковницы или переворачивание столов в храме. Но иссушение дерева и несколько перевернутых столов, конечно, не могут быть эпизодами насилия, которые ниспровергают весь остальной ненасильственный пафос жизнеописания Христа. Кульминацией ненасилия становится призыв любить врагов, что принципиально противоречит Ветхому Завету, где убийство врагов, нечестивцев часто добродетель или даже обязанность благочестивого верующего.

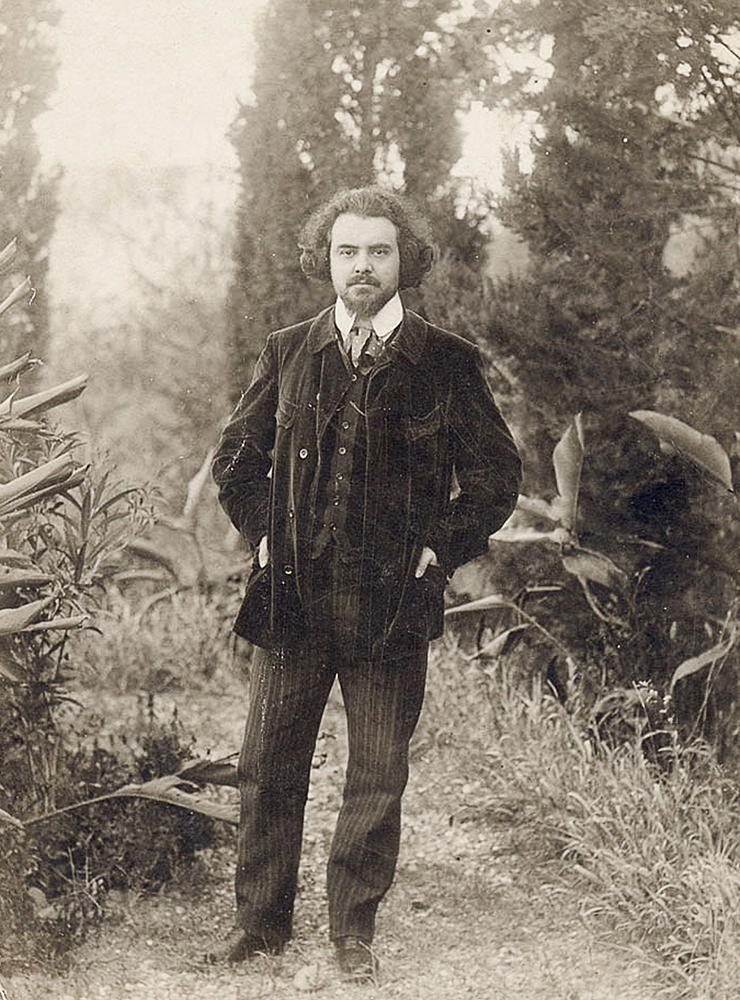

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние Бригадный священник и замкомандира подразделения «Ветераны» по работе с верующими военнослужащими Николай Смиркин в полевом храме ОДШБр «Ветераны» в ДНР. Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»

Бригадный священник и замкомандира подразделения «Ветераны» по работе с верующими военнослужащими Николай Смиркин в полевом храме ОДШБр «Ветераны» в ДНР. Фото: Тихонова Пелагия / Агентство «Москва»