Пасха, или Светлое Христово Воскресение, вернулась в Россию как главный православный праздник, символизирующий торжество жизни над смертью, после краха советского режима. Однако не все традиции празднования Пасхи в дореволюционной России нам удалось вспомнить и воспринять. Напоминанием этому служит книга Ольги Прокофьевой «Традиции и истории Светлой Пасхи», которая была презентована на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioN весна. «Стол» побывал на событии.

«Когда я начала работу над книгой, оказалось, что информации о дореволюционных пасхальных празднествах сохранилось ничтожно мало. Всё потому, что мы не ценим то, что у нас есть. К сожалению, у нас не принято записывать, как мы празднуем, как накрываем столы. Материал для книги собирался по крупицам, в этом очень помогли воспоминания и мемуары различных деятелей, а также рассказы моей мамы о наших семейных традициях», – делится Ольга – писательница, коллекционер и исследователь старинных предметов.

Ольга Прокофьева. Фото: Юлия Шуленина

Ольга Прокофьева. Фото: Юлия ШуленинаКнига состоит из двух глав. В первой рассказывается о подготовке к празднику, а во второй – о Святой заутрене, пасхальных визитах, играх и придворных традициях.

Строгий запрет на празднование Воскресения Христова появился не сразу после революции 1917 года. Первые годы параллельно проводилась «Красная» антирелигиозная Пасха, призванная высмеять священство и христианские традиции. Долгое время советская власть пыталась найти подходящую замену, которой со временем стало празднование Нового года в семейном кругу под бой курантов.

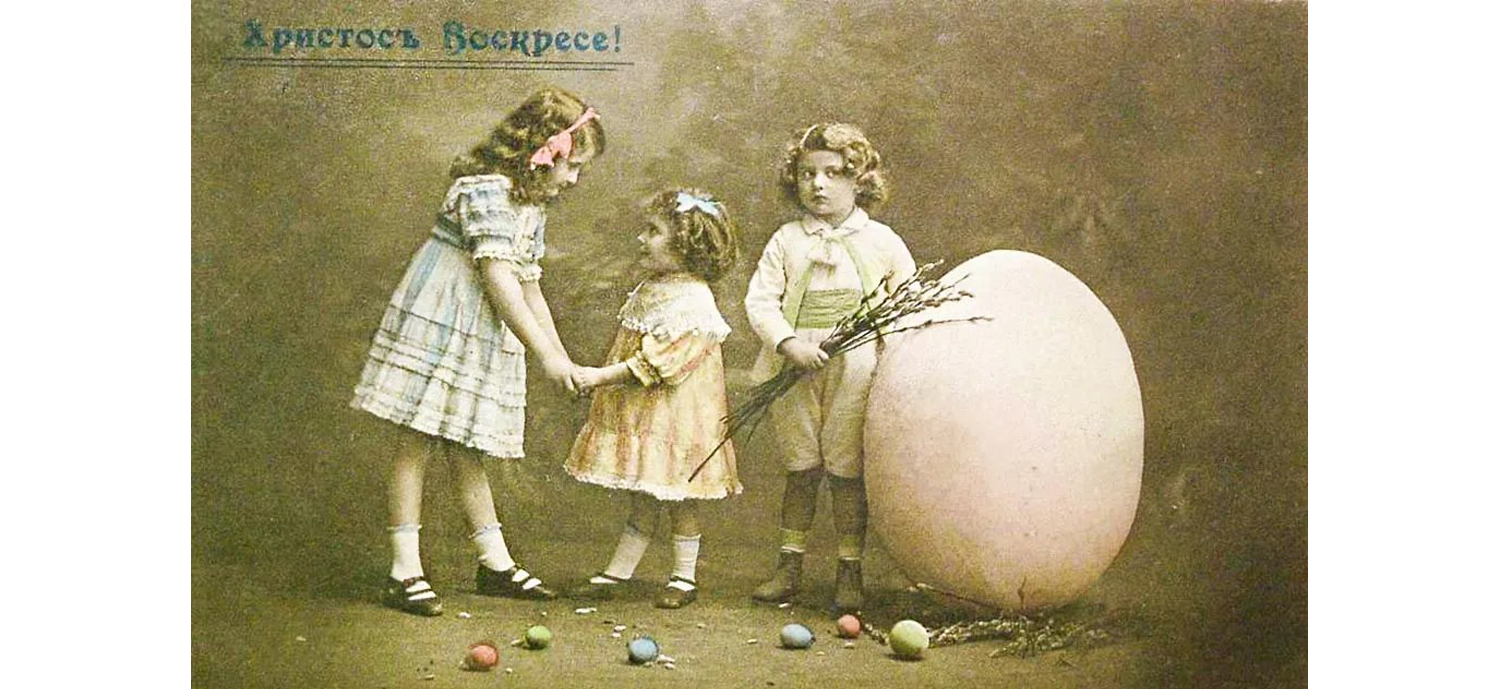

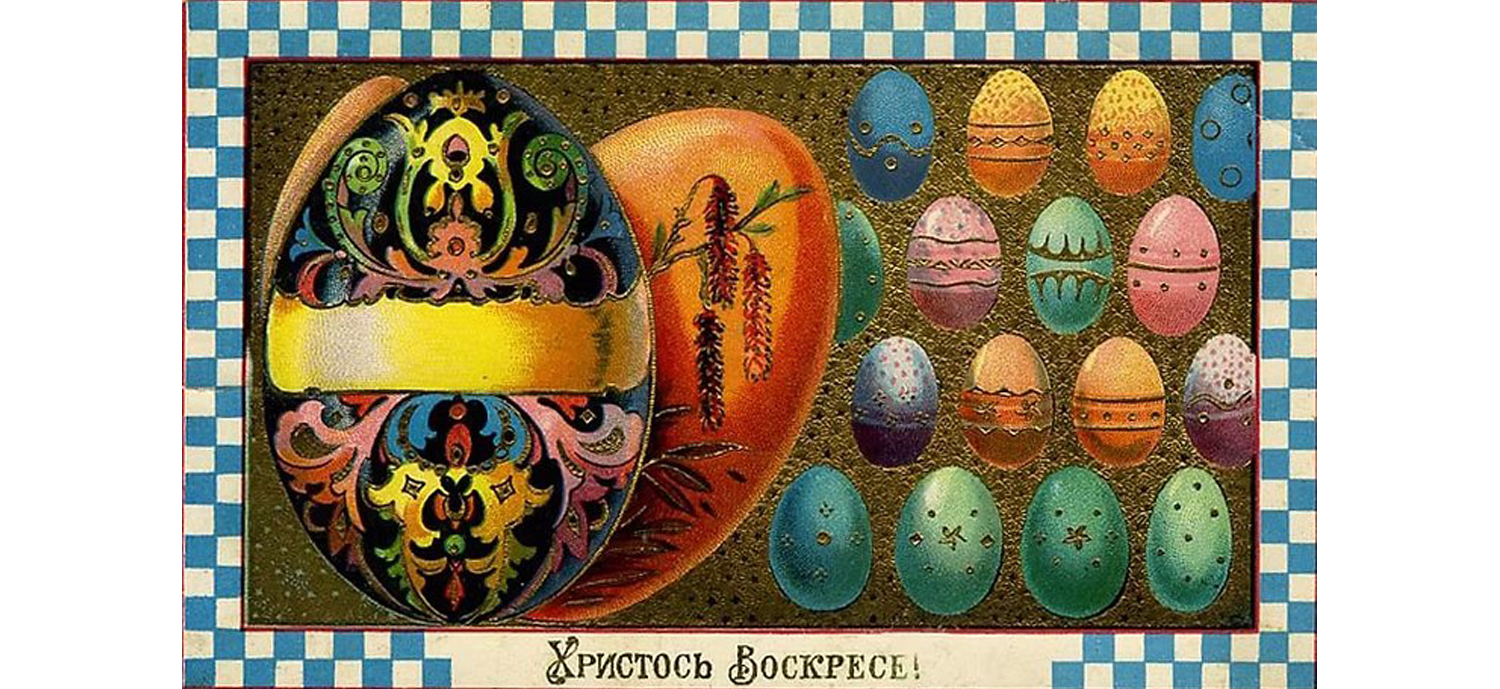

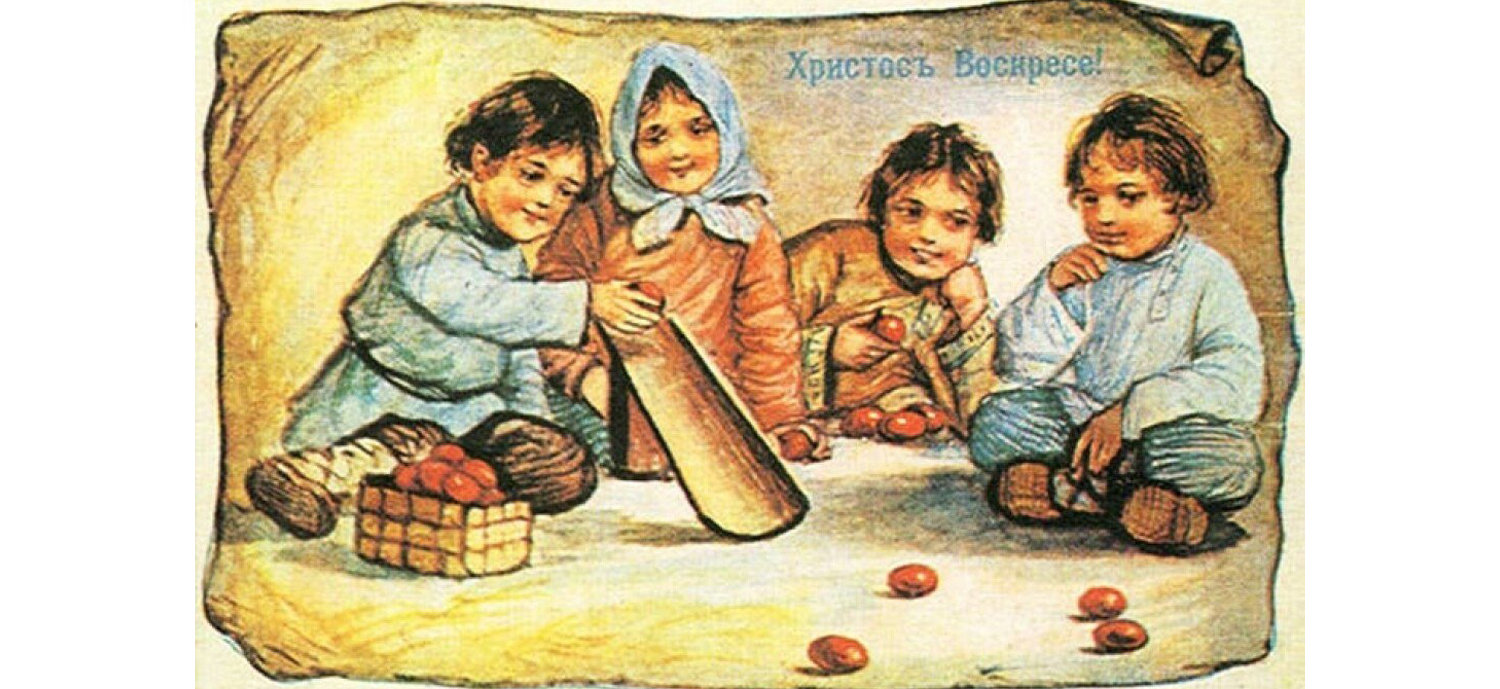

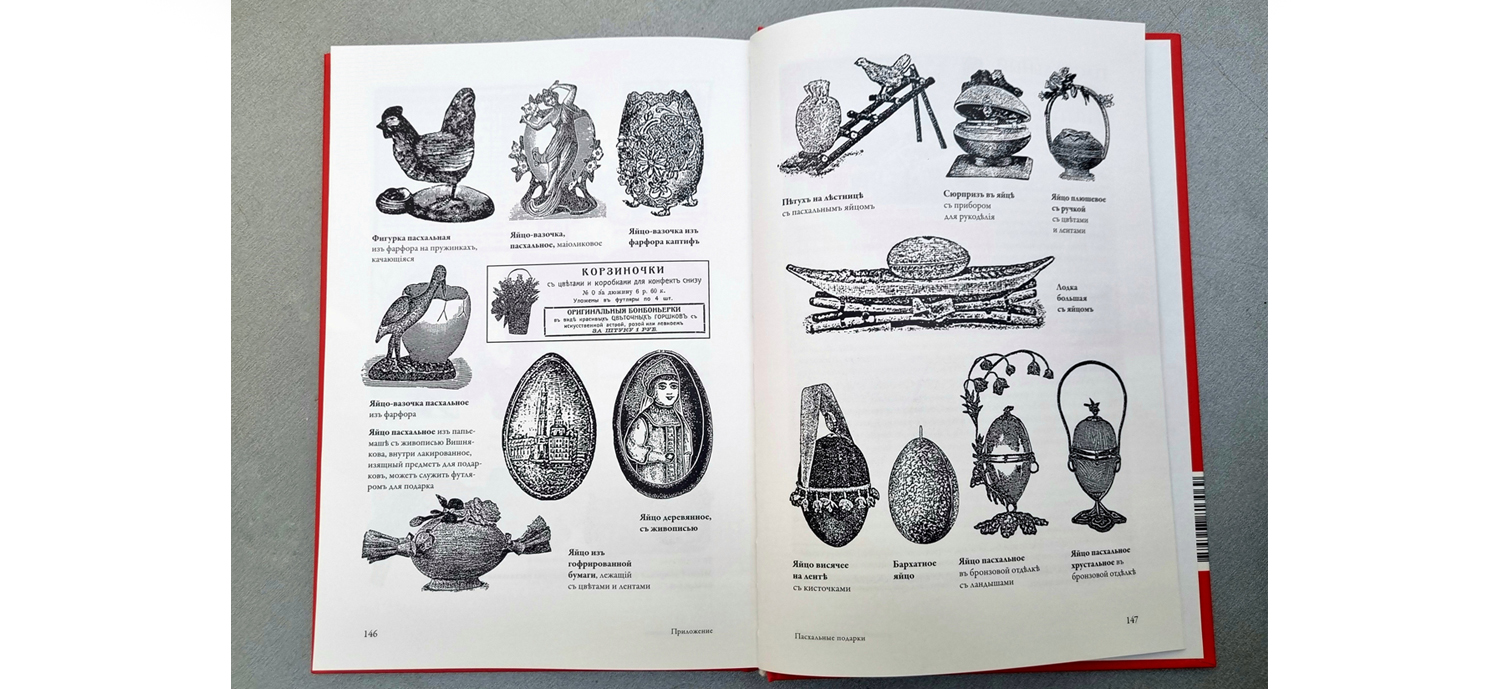

Среди утерянных традиций – пасхальные открытки, подарки, визиты и игры. В праздничный день, после завершения Великого поста, было принято собираться всем близким за пасхальным столом и наносить визиты знакомым. Если заранее было известно, что родственник не сможет присутствовать, высчитывали дни, чтобы пасхальная открытка застала близкого человека в праздничный период, который продолжался около недели. Открытку подбирали каждому индивидуально, чтобы она наверняка оказалась в радость. А всем, кто разделял праздник вместе, дарили пасхальные подарки. Это могли быть фарфоровые фигурки, сувениры, ювелирные украшения или пасхальные вазочки для первых пробудившихся весной цветов, которыми украшали дом. В приложении книги Ольга Прокофьева знакомит читателей с разнообразием пасхальных подарков.

Пасхальное яйцо «Ландыши». Фото: Музей Фаберже

Пасхальное яйцо «Ландыши». Фото: Музей ФабержеПасхальное яйцо «Ландыши» (Музей Фаберже) было подарено императором Николаем II супруге на Пасху 1898 года. Его украшают любимые цветы императрицы Александры Фёдоровны.

Празднование Пасхи при дворе проходило с особым размахом. Император христосовался с подданными, принимал поздравления от духовенства, дворянства и других гостей. Неизменным пасхальным подарком было яйцо, символизирующее Воскресение Иисуса Христа и вечную жизнь.

Николай II поздравляет с праздником Светлой Пасхи чинов Лейб-гвардии Преображенского полка. Фото: общественное достояние

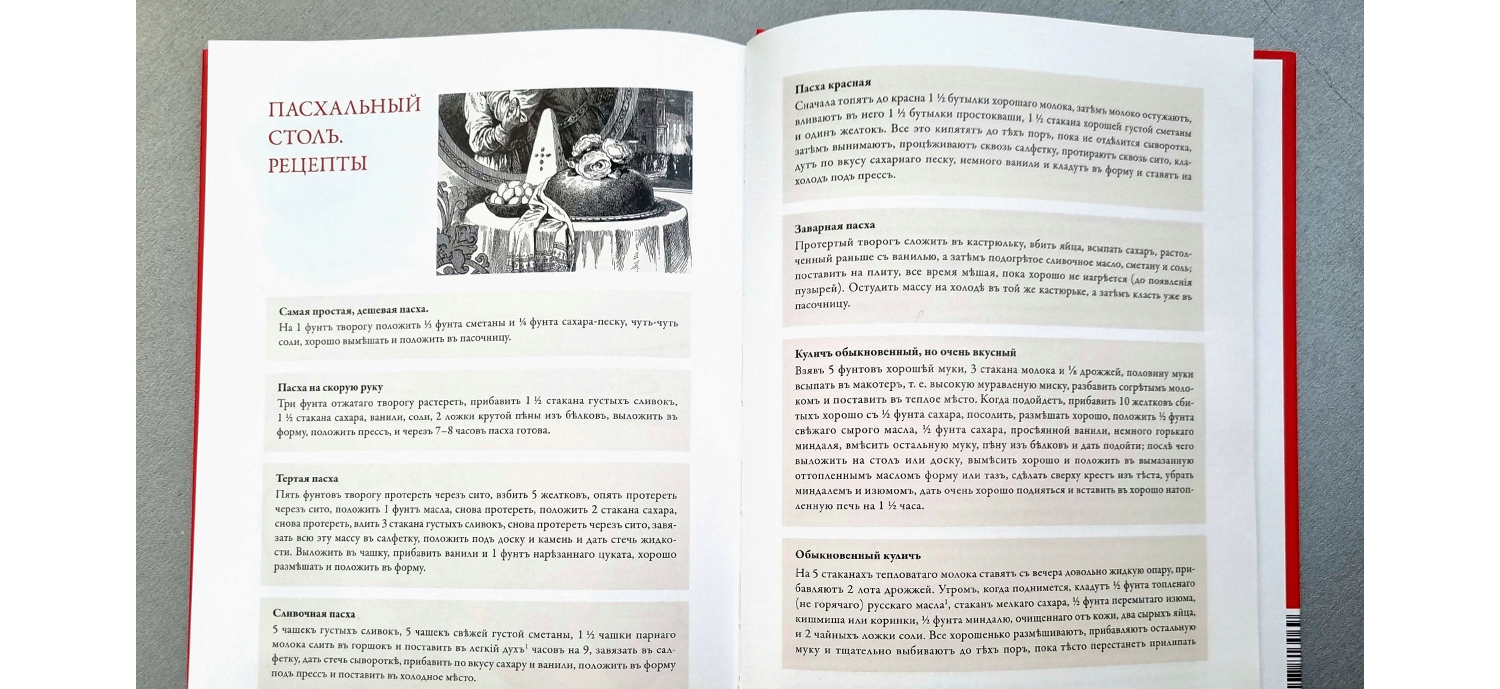

Николай II поздравляет с праздником Светлой Пасхи чинов Лейб-гвардии Преображенского полка. Фото: общественное достояниеА в каждом доме в этот день накрывался праздничный стол, на котором могло присутствовать до 48 блюд – по количеству дней Великого поста. Готовили голову вепря или молочного поросёнка, но не рыбу – она считалась блюдом постного стола. Помимо куриных яиц на праздничном столе всегда присутствовали творожная пасха и пасхальная баба. Ольга Прокофьева собрала старинные рецепты, благодаря которым можно представить, какими были угощения Императорской России, а можно и самим попробовать приготовить «Красную» или «Сливочную» пасху, «Барашка из сливочного масла» и «Кулич обыкновенный, но очень вкусный».

Картина В.Е. Маковского «Пасхальное приношение бедным». Фото: Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря

Картина В.Е. Маковского «Пасхальное приношение бедным». Фото: Реставрационный центр им. И.Э. Грабаря