Ты – Пётр I, и на сем камне…

Российская империя была создана Петром I. Как государство она во многом стала олицетворением его личных черт – как положительных, так и отрицательных. При этом Петровские реформы были столь фундаментальны, что они определяли жизнь российского общества ещё и к началу XX века. Люди уже ходили в кино, за окном ездили автомобили, но русский солдат по-прежнему считал для себя высочайшим успехом службу в петровском Преображенском полку, русский судья заседал в петровском Сенате, русской крестьянин жил в окончательно сформировавшейся при Петре сельской общине, а русский священник служил в церкви, управлявшейся петровским детищем – Священным Синодом. О церкви мы и поговорим.

При Петре её судьба оказалась ещё теснее связана с созданной Российской империей. Любая империя – по определению, государство полиэтническое. Но по сравнению с западными империями Россия уникальна тем, что она расширялась не за счёт заморских колоний, а за счёт соседних территорий. Русские традиции, вера и сам русский народ перемешивались с другими народами, религиями и культурами на единой территории. Мы не можем себе представить, чтобы в теоретической британской революции в начале XX века могли победить индусы. А вот в России они – вернее, аналогичные им по положению инородцы – в 1917 году победили. Немаловажно, что этнических русских (включая малороссов и белорусов) к началу XX века в России было меньше половины населения. Поэтому для Российской империи (и для её создателя Петра Великого) важным было определить, кто такой русский. Пётр решил для себя этот вопрос просто. Русский – тот, кто служит России. Служить России – значит и служить русскому императору, поскольку сам русский император – первый служивый, «работник на троне» ради блага Отечества.

К началу петровского правления Российская церковь находилась в сложнейшем положении: за пару десятилетий до этого она пережила раскол и низложение патриарха Никона, который проиграл царю Алексею Михайловичу извечный спор о том, кто главнее – церковь или государство.

Пётр учился на ошибках прошлого. Дабы церковь больше не боролась за влияние, он подчинил её государственным интересам и сделал на ближайшие двести лет одним из министерств. Во главе церкви теперь был сам император и его представитель – обер-прокурор Священного Синода.

Старообрядцы же именно при Петре оказались наиболее гонимой социальной группой: сохраняя веру в сатанинское происхождение царской власти, они тем более отрицали Петровские реформы, уходя в леса, в то время как Петру больше всего требовались не только рекруты на Северную войну, но и стабильные крестьянские подати для её успешного ведения.

Картина М. И. Теребенева «Епископ Воронежский Митрофан жертвует монастырскою суммою Петру I в 1696 году на сооружение флота для осады Азова». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина М. И. Теребенева «Епископ Воронежский Митрофан жертвует монастырскою суммою Петру I в 1696 году на сооружение флота для осады Азова». Фото: Государственная Третьяковская галереяПравославный – значит русский

Вернёмся к разговору о том, кто такой русский. Если русский тот, кто служит России и Петру, а Пётр – глава Российской церкви, – значит русский тот, кто является членом Российской церкви. Всё просто. Удивительным образом вопрос о вере стал камнем преткновения не в плоскости мировоззрения, а в плоскости бюрократии. Сама религия стала важна государству для скорейшей интеграции других народов в империю. Вера и до Петра была в России важнее этнического происхождения. Евреем в дореволюционной России всегда называли именно иудея по вере, а не того, у кого череп подходящего размера.

Так и жила Российская церковь двести лет. Даже Великие реформы её не коснулись. Фундамент, заложенный Петром, больше похожий на динамит, простоял нерушимо до самой революции. Русские священники должны были контролировать, как государство сносит старообрядческие храмы, а тексты проповедей им требовалось утверждать перед их прочтением в храме у светских властей. Такое слияние церкви и государства (или, вернее, поглощение церкви государством) привело и к тому, что многие дети священников и дьяконов, испытывавшие, по меткому выражению Н.А. Бердяева, «бурный протест против упадочного православия», становились революционерами (например, Виссарион Белинский, Николай Чернышевский, Николай Добролюбов). С другой стороны, это привело и к тому, что Российская церковь в глазах представителей иных верований единственная оказывалась в государстве полноправной, в то время как все остальные – полулегальными. Наибольшие ограничения были наложены на старообрядцев и сектантов (например, хлыстов и молокан). Самое главное – что уголовному преследованию подвергались члены Российской церкви, стремящиеся перейти в другую веру: можно родиться, не будучи подданным императора, но нельзя ему изменить.

К началу XX века такой взгляд на веру уже не просто был архаичным, но и прямо вредил государству. Если дети священников часто становились террористами, то купцы старообрядческого происхождения просто тихо финансировали революционные партии, как, например, Савва Морозов.

Домовая церковь в доме Арсения Морозова в Ногинске (правнук Саввы Морозова). Фото: t.me/museummorozov

Домовая церковь в доме Арсения Морозова в Ногинске (правнук Саввы Морозова). Фото: t.me/museummorozovБлаговест потребностей и прав человеческого духа

В 1904 году, после убийства террористами министра внутренних дел Вячеслава Константиновича Плеве, Николаем II был назначен новый министр – Пётр Дмитриевич Святополк-Мирский. Как бывший генерал-губернатор Вильно этот деятель имел оригинальные взгляды на религиозный вопрос и ещё за год до своего назначения направлял Николаю II свои предложения об изменении религиозного законодательства в западных областях.

Перед лицом нарастающего революционного движения Николай II поручил начать работу над новым указом, которая и была проведена под руководством главы комитета министров Сергея Юльевича Витте.

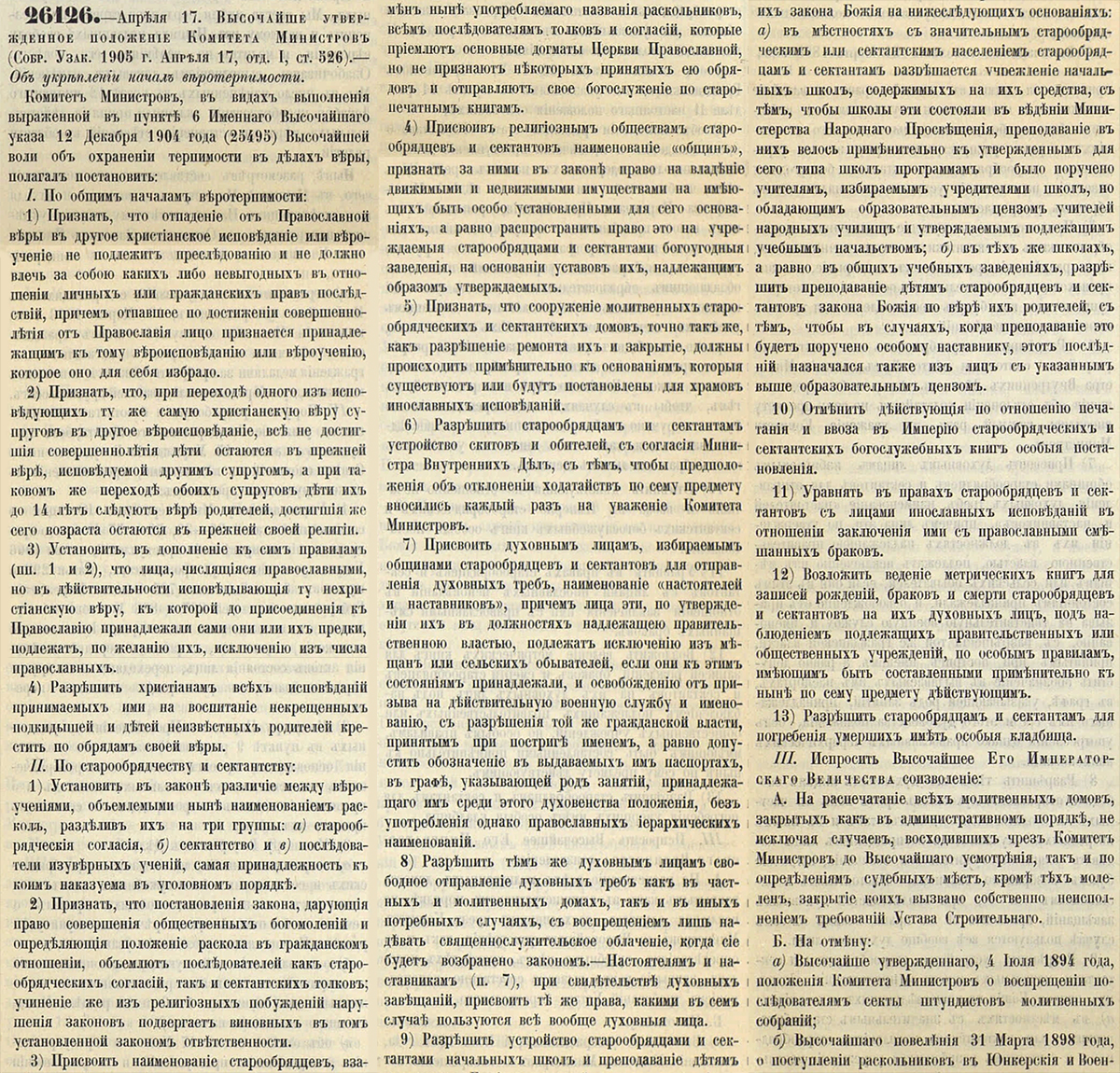

По итогам этой работы 17 апреля 1905 года Николаем II был подписан Указ «Об укреплении начал веротерпимости». Указ даровал православным подданным возможность сменить веру без ущемления в правах, узаконил старообрядческую церковь и различные секты, даровал право обучения Закону Божьему на родном языке, отменил административные ограничения на деятельность католического духовенства (введённые во время Польского восстания 1863 года).

Указ «Об укреплении начал веротерпимости». Фото: prlib.ru

Указ «Об укреплении начал веротерпимости». Фото: prlib.ruСреди некоторых ярких представителей общественности реформа получила признание. Знаменитый правовед Александр Фёдорович Кони писал: «Из Комитета министров звучит над русской землёй благовест признания святейших потребностей и прав человеческого духа». Один из участников разработки реформы, митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский), уповал на то, что указ поможет представителям Русской церкви полагаться в деле миссии не на полицию, а на силу своего слова. Газета «Русские ведомости» именовала новый закон как «великое дело мира и любви». Историк церкви Сергей Александрович Зеньковский отмечал, что старообрядцы в целом восприняли реформу как возвращение к традиции Московской Руси.

Куда девать атеистов

Тем не менее про этот указ, как и про многие реформы Николая II, приходится сказать: «Слишком поздно». К моменту его издания в России уже полгода гремела революция 1905–1907 годов. Левые восприняли указ как победу революционных партий, правые – как позорную уступку, попирающую права Российской церкви. В департаменте духовных дел сохранилось письмо некоего Георгия Бронковского, который писал, что люди получили «после вековых оков свободу». Несколько уязвлённый царской политикой консерватор Лев Александрович Тихомиров старался обратить внимание революционной общественности на то, что указ не только провозглашал веротерпимость, но и возвеличивал православие. Однозначно отрицательно о реформе высказался и святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Допущен безнаказанный переход из православия в какую угодно веру; между тем как Тот же Господь, Которого мы исповедуем, в Ветхом Завете определил смертную казнь отрекшимся от закона Моисеева». Активная полемика вокруг указа способствовала скорее продолжению политической борьбы, но она не стала поводом для серьёзного общественного размышление о добровольном приходе человека к Богу. Хотя, как известно, кровь самой революции позднее стала причиной, по которой многие русские атеисты в интеллектуальной среде стали верующими людьми.

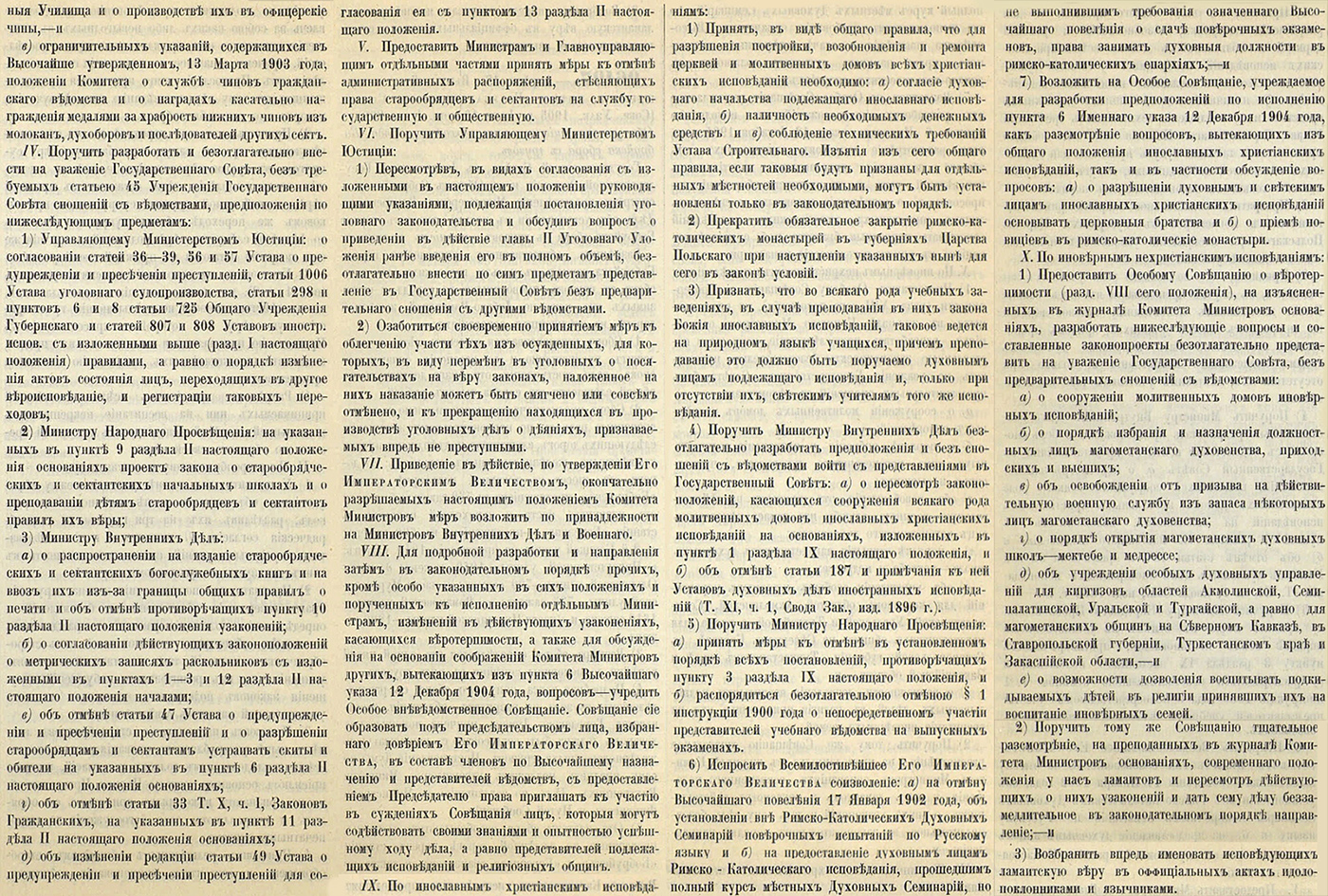

Указ «Об укреплении начал веротерпимости». Фото: prlib.ru

Указ «Об укреплении начал веротерпимости». Фото: prlib.ruУдивляет и некоторая инертность мышления авторов указа: согласно ему, ни один подданный империи не имел права признавать себя атеистом. Разумеется, авторы закона знали о существовании атеистов, но уступить этот рубеж обороны революционерам в данный момент не представлялось возможным. Касаясь вопроса о детской вере, указ, например, гласил: «при переходе одного из исповедующих одну и ту же христианскую веру супругов в другое исповедание все не достигшие совершеннолетия дети остаются в прежней вере, исповедуемой другим супругом, а при переходе обоих супругов дети, не достигшие четырнадцати лет, следуют за родителями, достигшие же сего возраста остаются в прежней религии». Но разве можно решить за ребёнка вопрос его веры, тем более если он уже был крещён?

Православной церкви после указа легче тоже не стало. Она отныне должна была на равных с другими религиями вести миссионерскую деятельность, но при этом она не освобождалась от насильной опеки государства, управляясь как одно из министерств. Сложно представить себе более тяжёлое положение для проведения плодотворной миссионерской работы. Уже упомянутый в статье митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) прямо написал Николаю II об этой проблеме, прося о созыве совещания архиереев и мирян церкви без участия представителей правительства. Он настаивал на введении самоуправления приходов, частичной отмене власти обер-прокурора над церковью. Этим предложениям при обсуждении указа прямо сопротивлялся обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев, однако именно ими воспользовался глава комитета министров Сергей Юльевич Витте, собравший особое совещание по церковным вопросам, которое признало, что Российская церковь находится «в параличе», и от которого в конечном счёте поступило предложение к Николаю II о созыве Поместного собора, на что царь отреагировал уклончиво. Но и Собор 1917–1918 годов состоялся «слишком поздно» – когда уже грянул революционный гром.