Государство над церковью

Формально отделённая от светского государства Православная церковь в России в наше время определённо пользуется преференциями от российской власти, которых нет у других конфессий. Это во многом обуславливается той исторической ролью, которую сыграла Православная церковь в истории нашей страны.

Христианство пришло в Россию из Византии, где уже было очень тесное сотрудничество церкви и государства с явным доминированием последнего. На Руси именно князь стал главным спонсором церкви, потому что только он отчислял ей десятину. По сути, это была десятина общенародная, потому что и сам князь доход получал прежде всего от податей, но в русском сознании чётко установилась мысль о государстве как церковном покровителе.

«Цари оказываются не только слугами Божиими, избранными и посаженными на престоле Богом: они сами боги, подобные людям только естеством, властию же уподобляющиеся самому Богу. Это уже не теория Божественного происхождения царской власти, а чистое обожествление личности царя», – пишет русский историк права, заслуженный профессор, ординарный академик Петербургской академии Михаил Александрович Дьяков, анализируя сочинения преподобного Иосифа Волоцкого. Именно его взгляд на отношения церкви и государства стал основополагающим для последующей истории русского христианства.

Несмотря на свою подчинённую государству роль, в течение московского периода истории России церковь была довольно влиятельным общественным институтом, а у иерархов были порою и вполне светские полномочия. После татаро-монгольского завоевания церковь выполняла многие административные функции и была мощным собирающим фактором для русского народа. Здесь значимой являлась фигура преподобного Сергия Радонежского. До XVIII века церковь занималась судебными разбирательствами, связанными с вопросами брака и наследования. Но всё радикально поменялось с приходом Петра I, который решил, что единственным авторитетным институтом в стране должно быть государство. Пётр I сделал церковь просто одним из департаментов, полностью подчинённым светской власти. Именно при таких отношениях церкви и государства начали своё церковное служение и Тихон, и Сергий – первый и второй патриархи после смерти при Петре в 1700 году патриарха Адриана и замены царём единоначального управления церковью коллегиальным.

Патриарх Московский и всея Руси Адриан. Фото: общественное достояние

Патриарх Московский и всея Руси Адриан. Фото: общественное достояниеПастырь и богослов

Оба архиерея считались незаурядными людьми. Патриарх Тихон был очень авторитетным студентом среди семинаристов, где ему даже дали прозвище «патриарх». Патриарх Сергий в бытность ещё епископом стал участником Религиозно-философских собраний, прошедших в ноябре 1901 года – апреле 1903 года в зале Русского географического общества. В них принимали участие Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Василий Розанов и другие деятели Серебряного века. На этих встречах происходило невиданное прежде общение представителей церкви и интеллигенции. Оба архиерея имели опыт служения за границей: патриарх Тихон – в США, патриарх Сергий – в Японии и Греции. Это был важный опыт церковной жизни без государственной поддержки, который очень пригодился двум архиереям в большевистской России.

Протоиерей Георгий Митрофанов – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой церковной истории СПбДА – описывает будущего патриарха Сергия до его патриаршества как человека очень дипломатичного: он был на хорошем счету как при дворе, так и среди интеллигенции, настроенной в большинстве своём оппозиционно к власти. Митрополит Сергий – единственный, кто вошёл в учреждённый Временным правительством новый Синод после роспуска старого. Именно этот Синод стал тем органом, который смог созвать долгожданный и запоздалый Поместный собор 1917–1918 годов. Митрополит Сергий (Страгородский) считался человеком правых взглядов, монархистом. Но именно он в конце концов оказался тем, кого власть решила сделать в СССР патриархом.

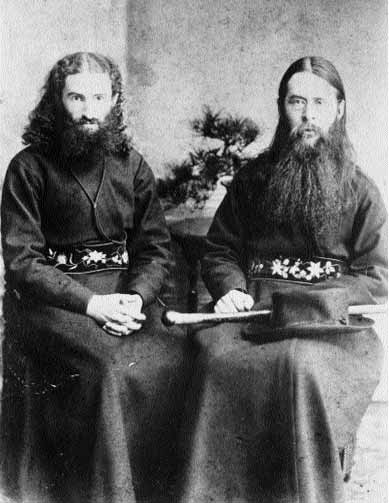

Иеромонах Андроник (Никольский) и архимандрит Сергий (Страгородский). Япония, 1898 год. Фото: общественное достояние

Иеромонах Андроник (Никольский) и архимандрит Сергий (Страгородский). Япония, 1898 год. Фото: общественное достояниеЕсли патриарх Сергий был известен как богослов и дипломат, то современники свидетельствуют о главном достоинстве патриарха Тихона – доброте, заботе о людях. Соратник будущего патриарха Тихона протопресвитер Василий Виноградов в эмиграции писал, что после потери кафедры в Вильно вследствие немецкого наступления в Первую мировую войну главным служением архиепископа Тихона стали проповедь и наставничество. Это было очень необычно для архиереев тогда – впрочем, как и для архиереев сейчас, потому что основной функцией епископов считается административно-управленческая.

Нужен ли церкви патриарх?

Вообще восстановление патриаршества было вопросом очень дискуссионным на Поместном соборе 1917 года. Многие считали, что централизация власти противоречит принципу церковной соборности. Сторонники восстановления ссылались не на особую церковность этого института, а на необходимость, которую диктует время. Казалось, что в потенциально враждебном окружении (члены собора ещё не понимали, что окружение было уже актуально опасным) централизация власти облегчит управление церковью. Но, как оказалось, именно централизация помогла большевикам оказывать на церковь максимальное давление. Им уже не нужно было одновременно бороться с десятками или даже сотнями архиереев – достаточно было давить на одного, которому подчинены остальные. Так же и для дискредитации церкви легче опорочить одну центральную фигуру, её возглавляющую, чем заниматься очернением ряда лиц.

При этом нужно отметить, что полномочия патриарха Тихона были гораздо более скромные, чем у последующих патриархов. Например, патриарх, согласно решению собора 1917 года, не мог сам отправлять в запрет епископов или указывать, что им следует делать внутри своей епархии. Большую роль в управлении церкви должен был играть регулярно собираемый поместный собор.

Патриарх Тихон и большевики

В 1918 году патриарх Тихон издал своё знаменитое воззвание, где предал анафеме тех, кто совершал «кровавые расправы». Протоиерей Георгий Митрофанов считает, вопреки общепринятому мнению, что это не было анафемой большевикам. По мнению историка, патриарх понимал, что отлучать от церкви атеистов нет смысла. Это отлучение было предупреждением тем, кто ещё считал себя православными.

Но после того, как стало понятно, что большевики закрепились в стране надолго, патриарх осознал, что церкви надо как-то существовать в условиях нового режима. И здесь начался самый трагический период истории Русской церкви, особенно тяжким грузом лёгший на плечи патриарха.

Отъезд Патриарха Тихона из Петрограда, 1918г. Фото: общественное достояние

Отъезд Патриарха Тихона из Петрограда, 1918г. Фото: общественное достояниеБольшевики были настроены резко антицерковно по двум причинам. Первая: в идеологии коммунизма религии места нет, она сама претендует на роль религии. Вторая: православная вера и церковь были идейной базой русского государства и русского народа. И то и другое, согласно большевизму, должно быть разрушено ради строительства «светлого будущего». Власть царя и буржуев была свергнута, оставались только их прихвостни попы, как считали большевики. Но просто так стереть церковь из жизни русских людей было невозможно, поэтому власти старались разрушать церковь в том числе и изнутри.

Гонения на церковь

Большевики инициировали обновленческий раскол внутри церкви, когда, по сути, создали альтернативную церковь, иерархи которой работали чётко по указанию партии. На священников, епископов и прежде всего, конечно, на патриарха оказывалось колоссальное давление. И одной из главных задач патриарха Тихона была борьба с этим устроенным чекистами расколом.

В 1922 году началась кампания по изъятию церковных ценностей для голодающих. В результате проведения изъятия нескольких священников расстреляли, кого-то посадили или отправили в ссылку. В этой кампании немалую роль играли обновленцы, которые в различных процессах против епископов и священников выступали на стороне обвинителей. Удивительно, что в статье Википедии о патриархе Тихоне, в части, где говорится об изъятии церковных ценностей, представлена чекистская версия событий. Например, там есть такой клеветнический пассаж.

«Однако факты и документы, представленные суду, с неопровержимостью доказали, что злостный саботаж мероприятий советского правительства по борьбе с голодом осуществлялся епископатом и духовенством по прямому указанию главы церкви. По делу патриарха Тихона началось следствие, а сам он был изолирован». В сноске стоит ссылка на труд советских историков в книге, вышедшей в 1989 году.

На самом деле единственной целью этой кампании было нанести удар по церкви. Патриарх Тихон, как только начался голод, обратился в органы власти, чтобы они разрешили церкви участвовать в помощи бедствующим людям, но получил отказ.

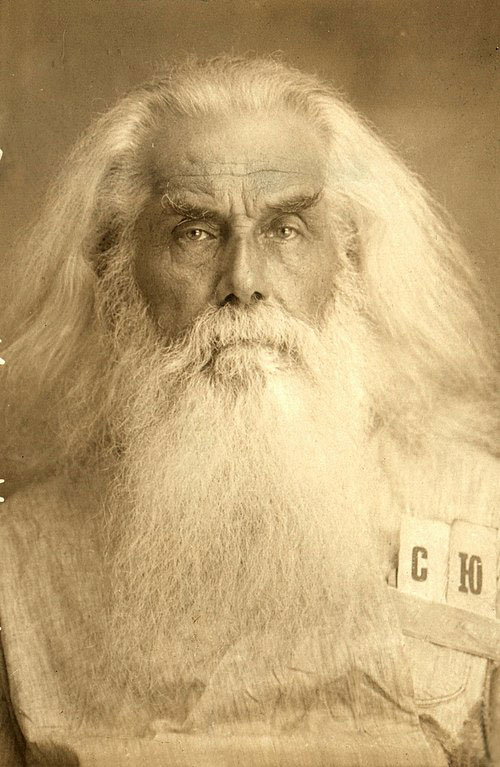

Митрополит Кирилл (Смирнов) в Лубянской тюрьме, 1934 год. Фото: общественное достояние

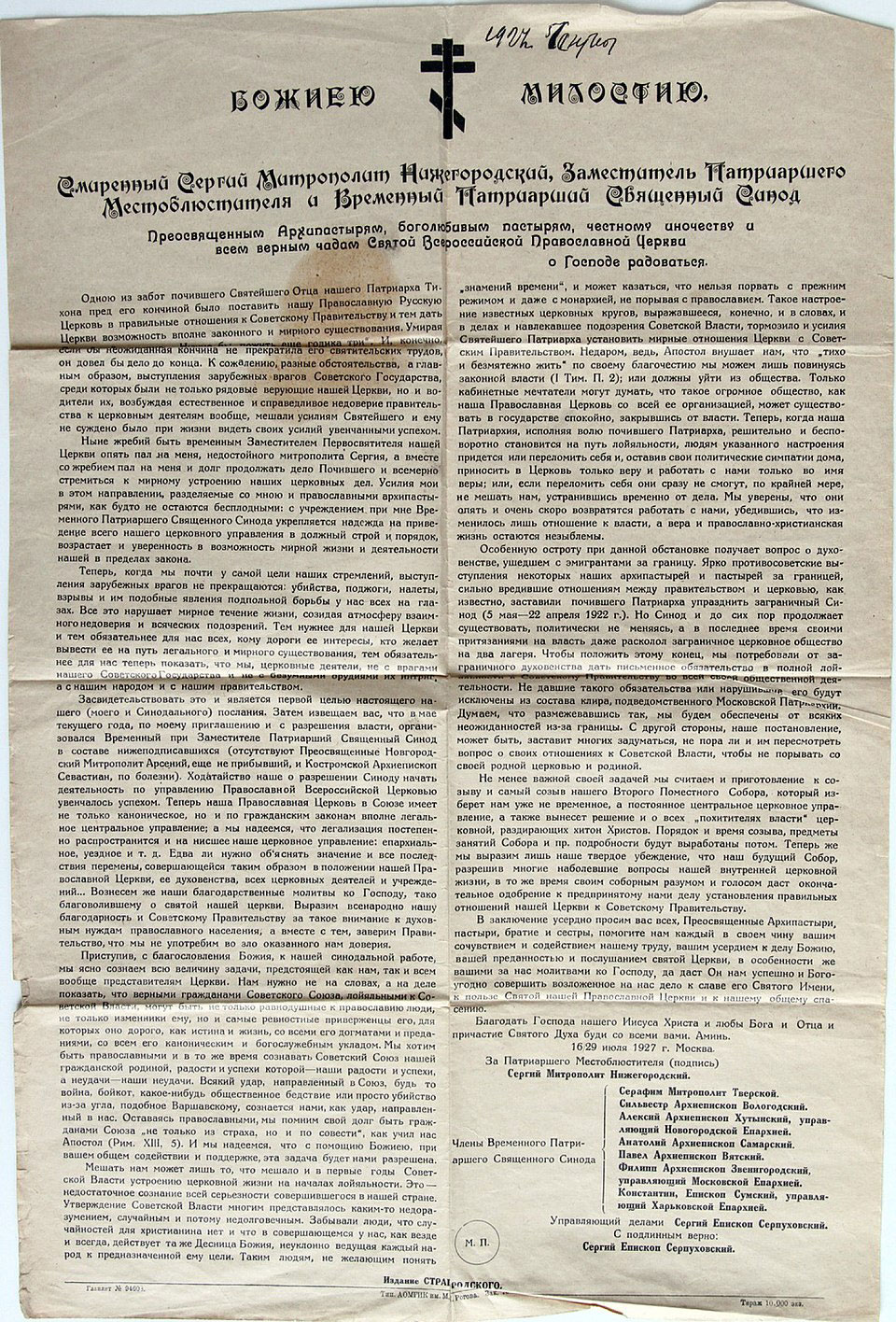

Митрополит Кирилл (Смирнов) в Лубянской тюрьме, 1934 год. Фото: общественное достояние Листовка с тестом «Декларации». Фото: общественное достояние

Листовка с тестом «Декларации». Фото: общественное достояние