Во второй половине XV столетия Золотой Орды уже фактически не существовало: некогда бескрайняя и могучая империя Чингизидов развалилась на несколько осколков – Астраханское, Сибирское, Казанское и Крымские ханства, Ногайская орда, а вот главная провинция – Большая Орда, в которой располагалась номинальная столица Новый Сарай, – была относительно невелика по размерам.

Большая Орда располагалась в низовьях Волги – на территории современных Волгоградской и Астраханской областей.

Среди «сепаратистов» было и Московское великое княжество, которое благодаря хитрой политике династии Рюриковичей заняло доминирующее положение в регионе. И начиная с Куликовской битвы русские князья периодически отказывались платить дань Орде. Иногда это сходило с рук, иногда ордынцы предпринимали карательные походы, но само ослабление страха перед властью кочевников говорило о том, что остановить центробежные тенденции было уже практически невозможно.

Последним, кто попытался реставрировать великую империю потомков Чингисхана, и стал хан Ахмат, сын хана Кичи-Мухаммада, который стремился если не восстановить Золотую Орду времён её расцвета, то хотя бы присоединить отпавшие от Сарая осколки.

* * *

К власти хан Ахмат пришёл в 1459 году: именно тогда в Новом Сарае перестали чеканить монеты с изображением старого хана Кичи-Мухаммада и появились деньги с печатями его сыновей – Махмуда и Ахмата.

У каждого из братьев была своя сфера влияния. Махмуд как старший сын сохранил за собой номинальное главенство в южнорусских степях и Северном Причерноморье. Ахмат же владел Поволжьем и претендовал на власть во всех восточных землях некогда единой Золотой Орды. Особенно же его беспокоил Хорезм: дело в том, что его женой была Бади ал-Джамал – сестра правителя Кок-Орды, государства кочевых узбеков. В качестве приданого было решено отдать хану Ахмату город Хорезм, но у хана нашёлся соперник – местный узбекский хан, который вовсе не горел желанием отдавать город.

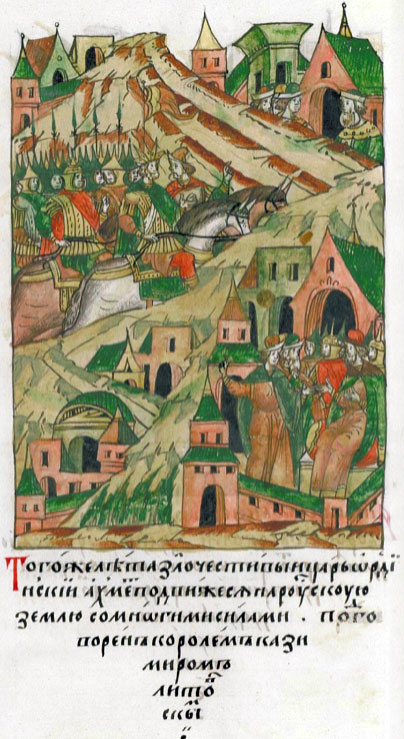

Царь Ахмат идёт на Русь. Фото: Лицевой Летописный свод

Царь Ахмат идёт на Русь. Фото: Лицевой Летописный сводКонечно, для затратных военных действий против узбеков, а также примкнувших к ним ногайцев, братьям отчаянно требовались денежные средства. Одним из способов пополнить казну было восстановление былого влияния над русскими землями. Поэтому в 1460 году Махмуд отправился в поход на Московское княжество. Но уже на Дону на него напали войска крымского хана Хаджи-Гирея, решившего, что ордынцы затеяли поход против них. Множество ордынцев погибло и попало в плен, сам хан Махмуд был вынужден с позором вернуться в столицу на Волге. Более того, крымский хан Хаджи-Гирей после победы решил провозгласить себя ханом всей Большой Орды, но тут же умер – вероятно, от яда. Следом за ним скоропостижно скончался и хан Махмуд.

В итоге хан Ахмат предпринял ряд походов против узбеков, но не слишком удачных.

Война с кочевыми узбеками продолжалась до 1472 года – когда Ахмат оставил свои претензии на Хорезм и переключился на Русь, где решили воспользоваться междоусобицей и обрести независимость.

В том же году войска хана выступили в поход на Московское княжество. Силы противников встретились у крепости Алексин, которая прикрывала наиболее удобные броды для форсирования реки Оки. Несмотря на то что ордынцы сожгли крепость, закрепиться на берегу они так и не смогли.

В Москве отступление Ахмата после битвы под Алексиным оценили как безоговорочную победу. Однако было понятно, что татары так просто не сдадутся.

И молодой царь Иван III стал искать союзников среди осколков Орды: прежде всего он заключил союзный договор с Крымским ханством, где также выступали против усиления Большой Орды.

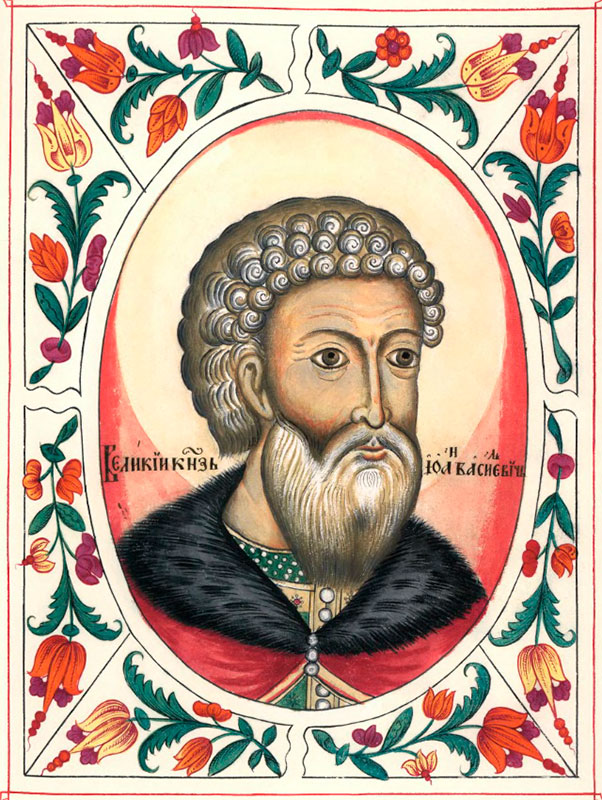

Портрет Великого князя Московского Ивана III. Фото: Царский титулярник

Портрет Великого князя Московского Ивана III. Фото: Царский титулярник* * *

Что ж, оправившись от поражения, хан Ахмат тоже занялся дипломатией. Он заключил союз с польским королём и великим князем литовским Казимиром IV Ягеллоном – кстати, Княжество Литовское тоже было осколком Золотой Орды, в своё время исправно платя дань кочевникам.

Другими его союзникам стали венецианцы, которые видели в Ахмате сильного союзника в борьбе с турками-османами и крымчаками, угрожавшими колониям венецианцев и генуэзцев в Крыму.

Именно венецианский дипломат Джованни-Баттист Тревизано уговорил Ахмата на сбор огромной армии для похода против турок через Дунай по побережью Чёрного моря.

Однако планам этой войны неожиданно воспротивился король Казимир IV – видимо, под угрозой турецкого султана: он отказался пропускать войска Большой Орды через свою территорию. (Тут, конечно, стоит пояснить, что в те времена Княжество Литовское располагалось вовсе не в районе нынешней Литвы, а на территориях Белоруссии, Украины и Молдавии).

Казимир IV. Фото: Национальная библиотека Польши

Казимир IV. Фото: Национальная библиотека ПольшиВ итоге европейские интриги обернулись против самих же европейцев: турки и крымчаки разгромили княжество Феодоро и все генуэзские колонии в Крыму. Хан Ахмат потерял и Крымскую Орду – новый хан Менгли-Гирей не только отказался ехать за ярлыком в Новый Сарай, но и присягнул на верность турецкому султану.

* * *

На этом фоне хан Ахмат и решил покорить Москву. В 1476 году он упрекнул Ивана III в неуплате дани и потребовал от князя лично явиться в Орду. Московский государь отказался от поездки и публично «истоптал басму», то есть письмо хана, что по тем временам было тягчайшим унижением и знаком разрыва отношений.

Но только в 1480 году Ахмат смог собрать силы для похода на Москву, перед этим заручившись поддержкой польского короля Казимира IV.

Именно на внезапности удара со стороны Литвы и строился главный расчёт хана на быструю победу.

Кстати, хан Ахмат подобрал весьма удачный момент для того, чтобы выйти в поход: в самом начале 1480 года на Псков напали рыцари Ливонского ордена, а внутри самого Московского княжества вот-вот была готова начаться гражданская война. Против политики централизации власти, которую проводил Иван III, восстали его младшие братья – князья Андрей Углицкий и Борис Волоцкий, которые отправили послов к королю Казимиру. Это было не просто предательством, но серьёзным ударом в спину: чтобы остановить мятеж, великий князь был вынужден отозвать стрельцов, которых так не хватало под Псковом.

И в это время хан Ахмат с собранными войсками обошёл оборонительный рубеж Московского княжества по реке Оке и ударил не с востока, а с запада. Практически не встречая никакого сопротивления, ордынцы дошли до реки Угры и встали лагерем всего в 175 километрах от Москвы и в 20 километрах от Калуги. Именно здесь была назначена точка встречи с литовскими войсками.

* * *

Известие о нападении ордынцев вызвало в Москве панику. Многие призывали Ивана III покинуть столицу и попробовать откупиться от хана любыми деньгами.

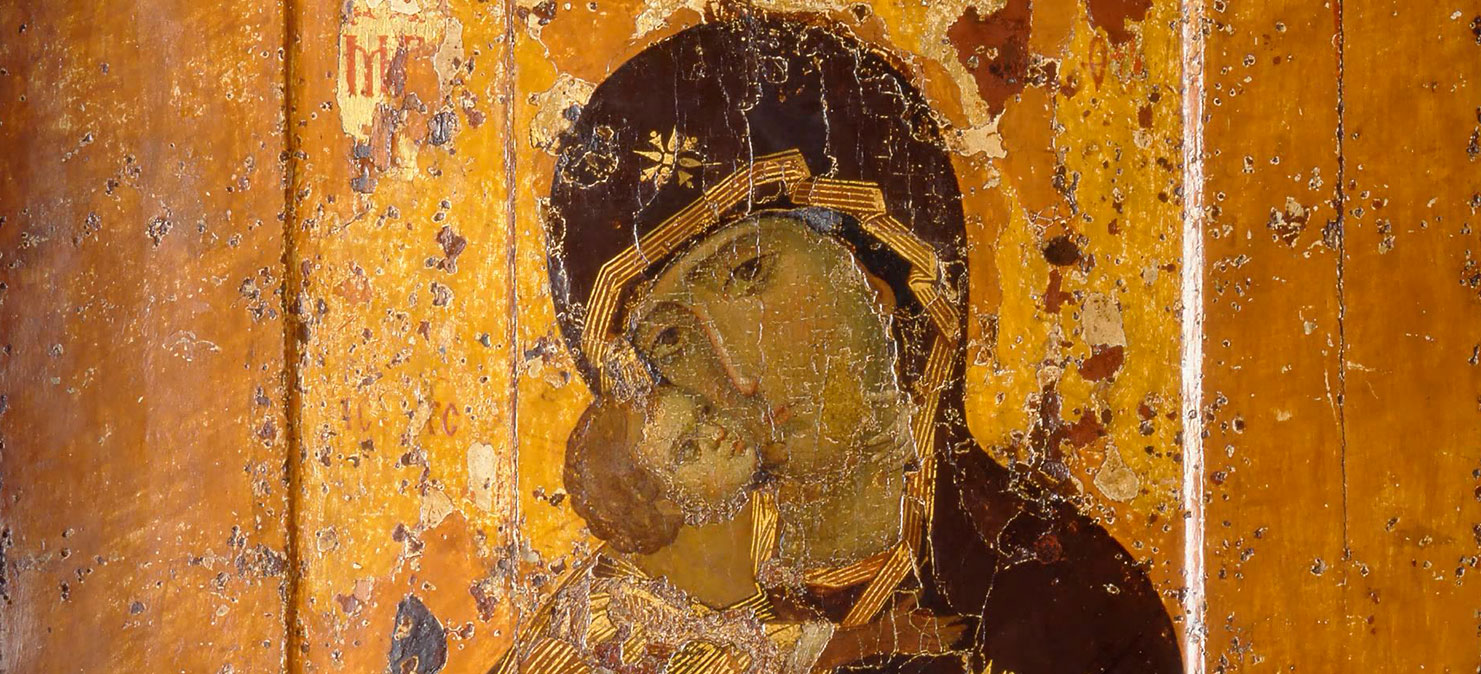

Но были среди москвичей и те, кто призывал государя принять сражение. Среди них оказался и святой Геронтий, митрополит Московский и всея Руси, который отказался покидать Москву. Напротив, он приказал привезти из Владимира чудотворную Владимирскую иконы Божией Матери, которую уже привозили в Москву во время нашествия хана Тамерлана в 1395 году. И все москвичи шёпотом передавали друг другу легенду, что именно заступничество Пресвятой Девы спасло город от гибели, потому что Пречистая, явившись хану во сне, заставила его повернуть войска и уйти из России.

Тамерлан и его воины, персидская миниатюра. Фото: Британская библиотека

Тамерлан и его воины, персидская миниатюра. Фото: Британская библиотекаКстати, именно стараниями святого Геронтия чудотворный образ не вернулся во Владимир, но был помещён в только что освящённом кремлёвском Успенском соборе.

Более того, именно митрополит Геронтий решил и внутренний конфликт, направив к мятежным братьям их мать – Марию Ярославну, которая уже приняла монашеский постриг как инокиня Марфа. Материнское увещевание погасило конфликт: Борис и Андрей сообщили о прекращении своего бунта. И прислали свои отряды в помощь брату, который вышел к берегам Угры навстречу ханским войскам.

В помощь князю выступил и авторитетный ростовский архиепископ Вассиан. В своём «Послании на Угру» архиепископ призвал Ивана III дать отпор хану: «Так и теперь, если последуешь примеру прародителя твоего, великого и достойного похвал Димитрия, и постараешься избавить стадо Христово от мысленного волка, то Господь, увидев твоё дерзновение, также поможет тебе и покорит врагов твоих под ноги твои».

* * *

Хана Ахмата переиграл и сам Иван III: крымские татары, выполняя союзнические обязательства перед Москвой, напали на войска короля Казимира IV, который был вынужден отказаться от похода на Русь.

Но ордынцы этого не знали. Поэтому появление сильного русского войска на другом берегу Угра стало для Ахмата не просто сюрпризом, но настоящей катастрофой.

Ширина реки Угры в этом месте достигает 150 метров. Глубина – от пяти до семи метров. Казалось бы, немного. Но хан понимал, что попытка форсировать реку под плотным обстрелом русских войск приведёт его армию к катастрофе: его всадники, вынужденные плыть вместе с лошадьми, станут просто лёгкими мишенями для лучников и артиллеристов. Именно так, кстати, князь Дмитрий Донской одержал свою первую победу над татарами, атаковав ордынскую конницу в момент переправы через реку Вожу.

Конечно, татары предприняли попытку захватить плацдарм у крепости Опаков, однако безрезультатно.

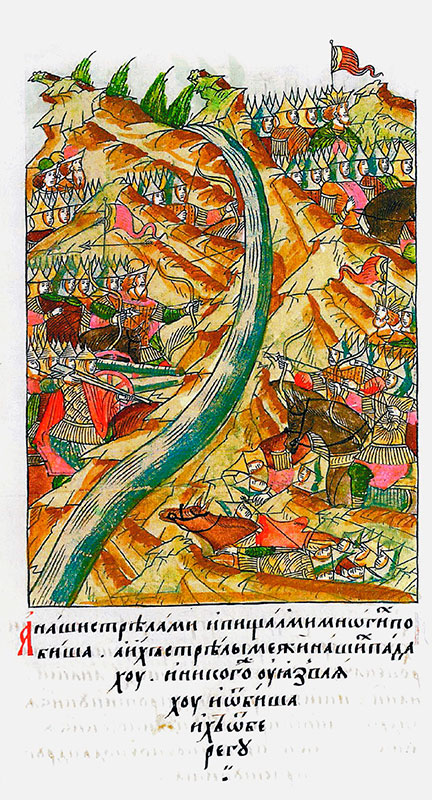

8 октября состоялась более масштабная атака – генеральное сражение, в котором принял участие сам хан Ахмат. Татары попытались переправиться через Угру неподалёку от её устья, в районе впадения реки Росвянки. Обороной береговых укреплений руководил сын Ивана III Иван Иванович Молодой вместе с дядей – младшим братом великого князя Андреем Меньшим.

Сражение шло на протяжении четырёх дней, но Ахмату так и не удалось закрепиться на русском берегу Угры.

* * *

После этого и началось знаменитое стояние: силы татар и москвичей с союзниками расположились друг против друга, разделённые рекой.

Татары ждали, пока на Угре встанет лед, – тогда они конной атакой легко бы смяли оборону русских. Войска Ивана III ждали, пока в ордынской армии закончится фураж и продовольствие. Вернее, не просто ждали. По тылам ордынцев был направлен небольшой отряд, в который вошли как московские ратники, так и крымские воины, присланные ханом Менгли-Гиреем. Этот партизанский отряд не только отрезал все пути снабжения ставки Ахмата, но и сжёг город Новый Сарай, который остался фактически без защиты.

Стояние на Угре. Фото: Лицевой Летописный свод

Стояние на Угре. Фото: Лицевой Летописный сводПолучив известие о гибели столицы, Ахмат так и не решился пересекать Угру.

Более того, увидев демонстративное отступлении русских войск, он подумал, что те заманивают его в ловушку. Ахмат предпочёл не идти на поводу у московского князя и отвёл свои силы.

По другой версии, внутри татарского войска началось роптание из-за длительного бездействия и свирепствовавших болезней. Летописи прямо говорят об этом: на солдат хана напал «великий страх». Опасаясь бунта, Ахмат решил отвести свои силы в Поволжье.

Правда, в отместку за бездействие короля Казимира IV ордынцы при отступлении подвергли разорению несколько городов, принадлежавших в то время Литве. Среди них были и русские города Мценск и Козельск.

* * *

Неудача на Угре стала фатальной для хана Ахмата. Уже в 1481 году он был убит во время нападения на его лагерь сибирских и ногайских татар. Его сын Муртоза всё же попытался остановить распад Орды, но в следующие десятилетия Большая Орда подвергалась самым разорительным нападениям соседей-кочевников.

В 1502 году наследница Золотой Орды прекратила своё существование, а через несколько десятков лет внук Ивана III – царь Иоанн Васильевич IV – пошёл на штурм Казани и Астрахани.

В память об избавлении от нашествия хана Ахмата и было установлено празднование Владимирской иконе Божией Матери – один из трёх праздников, посвящённых заступничеству Пресвятой Девы от вражеского нашествия.