«Дай им свободу, как в Америке, и половина пастырей будет молиться Богу, а половина – дьяволу. И будут, как в Америке, две враждующие церкви», – рассуждал «генерал-профессор» Илья Сергеевич Курощупов, герой популярного в перестроечные годы произведения Г.П. Климова «Князь мира сего». «Вот мы этих-то курочек и прощупываем. Грешников вылавливаем», – повторял Курощупов.

Прототипом этого демонического «генерала-профессора» был реальный человек – Владимир Алексеевич Куроедов (1906–1994), генерал-лейтенант КГБ, председатель Совета по делам религий при Совете министров СССР в 1960–1984 гг.

Имя этого человека для духовенства старшего поколения до сих пор является символом унижения Церкви советской властью. Символом не просто репрессий в отношении верующих, но изощрённой, буквально садистской политики советской «инквизиции». Известный лозунг Куроедова: «Теснить и наступать на религиозные организации умно, тактично, осторожно».

Именно об этом человеке, видимо, думала руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая 16 июля на заседании Экспертного совета комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Матушка Ксения неожиданно для многих призвала экспертное сообщество и чиновников «консолидированно противостоять» попыткам создания единого государственного органа с монополией в области государственно-конфессиональных отношений.

Как юрист и официальный представитель Церкви она выражалась предельно деликатно и напомнила собравшимся, что советские уполномоченные «грубо вмешивались в деятельность религиозных объединений».

«Грубо вмешивались» – требует пояснения.

Например, первым известным «мероприятием» упомянутого товарища Куроедова в должности было «устранение» (именно так) митрополита Крутицкого и Коломенского Николая (Ярушевича). Вскоре после снятия со всех постов в Патриархии владыка при загадочных обстоятельствах скончался в больнице (он был госпитализирован со стенокардией; смерть наступила на фоне улучшения состояния больного после укола, сделанного медсестрой; была это врачебная ошибка или преднамеренное убийство – историки спорят до сих пор).

Были у уполномоченных и вполне «нестрашные» деяния. Например, при Куроедове в 1961 году Русская церковь была вынуждена принять церковный устав, по которому настоятель лишался права быть председателем приходского совета. Священник отныне мог только совершать богослужения, а фактическое руководство приходом было возложено на старост, которых назначали местные уполномоченные. Одной из причин «реформы» стало желание государства приобщиться к «доходам» Церкви: после войны существенно выросли пожертвования – и бюджеты храмов выросли. В результате старосты от имени прихода стали спонсировать советский Фонд мира, оставляя священнику лишь минимальную зарплату. Ремонт и реставрация в храмах остановились. Хрущёв торжествовал и обещал «показать по телевизору последнего попа».

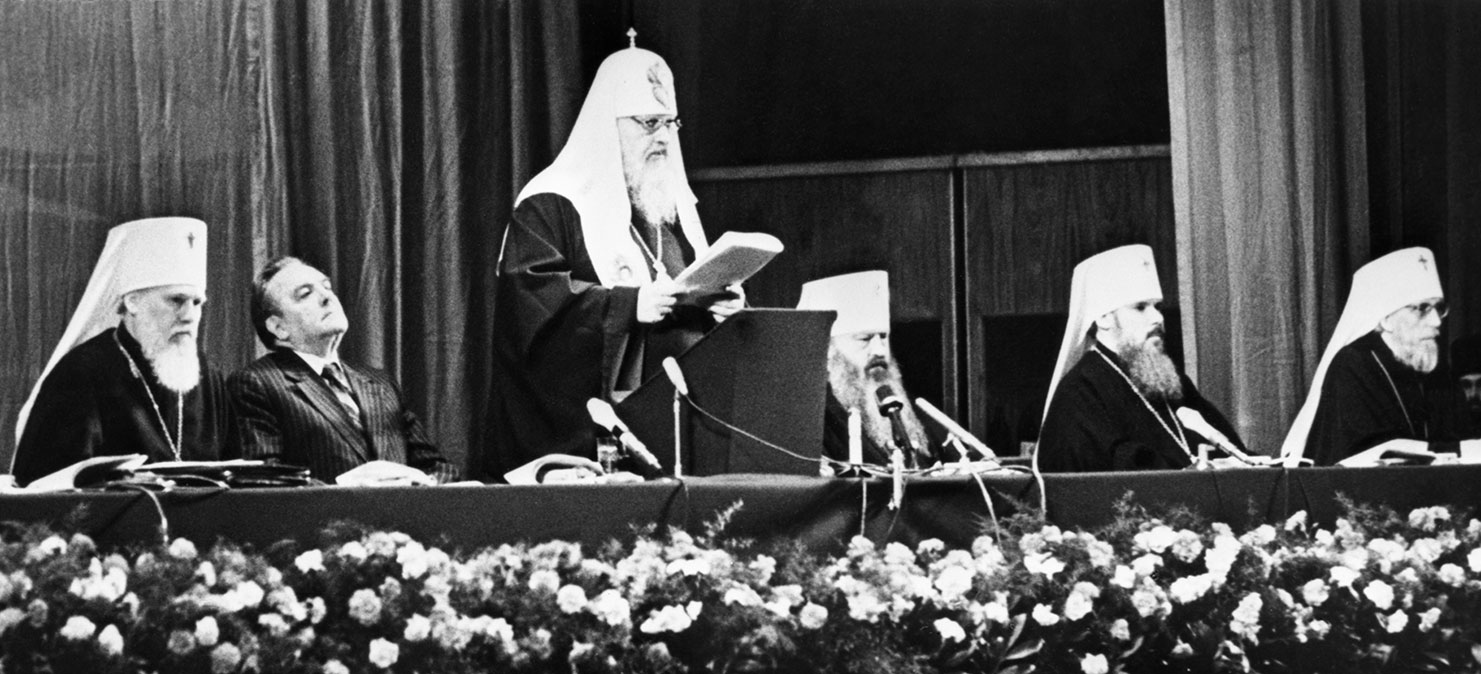

Владимир Куроедов приветствует членов Поместного собора. Фото: Лев Носов/РИА Новости

Владимир Куроедов приветствует членов Поместного собора. Фото: Лев Носов/РИА НовостиИменно при Куроедове сложилась порочная практика, при которой уполномоченные фактически стали заведывать хиротониями новых священников и епископов. Заблокировать рукоположение нового священника они могли элементарно: сняв его с регистрации и вынудив покинуть район. Так сложилась практика выживания неугодных «служителей культа».

Впрочем, о Куроедове сохранились и добрые воспоминания. В частности, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев) вспоминал: «Вообще Куроедов был неплохой человек. Я до сих пор чту его память и в день его смерти вместе с его женой и дочерью посещаю его могилу. Похоронен он на Митинском кладбище. В нём было много черт партийного работника, но было и другое...».

По словам митрополита Питирима, Куроедов «всегда шёл навстречу» и с ним «всегда можно было договориться». Однажды Куроедов даже признался митрополиту: «Владыка, я же мальчишкой в храме прислуживал!». Видимо, в отношениях Куроедова с Церковью отразился какой-то неоднозначный опыт «церковнослужителя нижнего звена». Что называется, от любви до ненависти? Так или иначе, по словам митрополита Питирима, Куроедов мог с риском для себя самого выступить его покровителем в глазах высшей власти. Например, во время строительства здания Издательского отдела в Москве Куроедов по просьбе владыки «не заметил» нелегальную стройку и никуда о ней не доложил. Хотя «всё время сидел и трясся, не позвонят ли с вопросом, что происходит».

Лестный отзыв оставил митрополит Питирим и о предшественнике Куроедова – Георгии Григорьевиче Карпове (1898–1967), генерал-майоре НКГБ, председателе Совета по делам РПЦ при Совете министров СССР в 1943–1960 гг. Якобы это «очень интересная фигура с определённым внутренним багажом благородства». «Хотя он и был чекистом, участвовал в изъятии церковных ценностей в 20-е годы», – уточняет митрополит (помимо этого, есть сведения, что Карпов даже окончил духовную семинарию).

Что это было – стокгольмский синдром или своеобразное партнёрство – сейчас сложно судить.

У Карпова, Куроедова и их преемника Харчева были «аватары» на местах. В Ленинграде был, например, легендарный уполномоченный Жаринов. Местные священнослужители шутили: «Жареным запахло!». «Хрущёву его помощники – Ильичёв, потом Суслов – внушали, что очень скоро удастся с Церковью покончить. Ленинградский уполномоченный Григорий Семёнович Жаринов в те годы тоже был в этом убеждён», – вспоминал известный петербургский священник, протоиерей Владимир Сорокин. Он и его ровесники и в 2000-е не могли забыть, как Жаринов вызывал их на ковёр и самозабвенно и продолжительно орал.

Фраза книжного генерал-профессора Курощупова – «За свои грехи ты будешь отвечать не только на небе перед Богом, но и на земле, перед 13-м отделом Министерства внутренних дел СССР!» – передаёт дух того времени. Образ беззащитного священника, стоящего на ковре у уполномоченного, – это то состояние униженности и безысходности, к которому на массовом уровне наше духовенство мечтало бы никогда не вернуться.

Ирония судьбы, впрочем, в том, что исторически в схватке с уполномоченными Церковь выиграла. И даже где-то смогла поставить этих «демонов» себе на службу. Многочисленные открытые сегодня архивные документы показывают, что уполномоченные, особенно ближе к перестройке, утратили идейный пыл и вместо «борьбы с религиозными пережитками» стали банально зарабатывать на своей должности. Не секрет, что, как и многие представители низшей номенклатуры, уполномоченные часто страдали алкоголизмом (отсюда известная в церковных кругах присказка «упал, намоченный»). Иногда собутыльниками становились представители духовенства. Итогом стали многочисленные снятия с работы за «допущение взяточничества», «бытовое разложение» и «сращивание с церковниками и духовенством». Уполномоченные регулярно слетали с должности за то, что «идут на поводу у церковников».

Быть уполномоченным было, строго говоря, вовсе не престижно. Ещё в 1946 году Карпов жаловался в Совет министров, что как минимум 20 местных уполномоченных «либо инвалиды, либо тяжелобольные (туберкулёз, язва желудка, припадки и т.д.)». Если в первые годы существования института уполномоченных подбирали в основном из сотрудников спецслужб, то в дальнейшем это в основном были рядовые партработники околопенсионного возраста. У районных уполномоченных часто не было даже такого признака принадлежности к номенклатуре, как автомобиль (у архиереев и настоятелей соборов он, напротив, как правило, был). Часто уполномоченные имели вместо благоустроенного кабинета полуразвалившуюся избу… При Брежневе, в 1970-е годы, уполномоченные уже не были «инквизиторами», а многие искренне дружили с духовенством. Попытки «купить» уполномоченного тоже часто были успешными.

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Константин Харчев, Патриарх Московский и всея Руси Пимен (на переднем плане слева направо). Фото: Олег Макаров/РИА Новости

Митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий, председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР Константин Харчев, Патриарх Московский и всея Руси Пимен (на переднем плане слева направо). Фото: Олег Макаров/РИА НовостиПреемником Куроедова стал не чекист, а дипломат – Константин Михайлович Харчев (род. 1934 г.). Именно при нём состоялось немыслимое – государственное (!) празднование 1000-летия Крещения Руси в масштабах всего Советского Союза. Харчев стал первым уполномоченным, кто начал обращаться к патриарху не по имени-отчеству, а по титулу: «Ваше Святейшество». Именно Харчев дал добро на канонизацию патриарха Тихона, имя которого до этого было под запретом как имя врага советской власти. Харчев же допустил «восстановление его доброго имени». При Харчеве началось массовое открытие храмов – было зарегистрировано почти две тысячи приходов. Увы, «архитектора церковной перестройки» сняли с должности по просьбе самой Церкви – точнее, в связи с обращением в ЦК от членов Синода. Впрочем, Харчев не держал обиды: в поздних интервью он говорил, что обращение было сделано архиереями под давлением атеистически настроенной партноменклатуры…

В конце концов итогом стала капитуляция «братии» уполномоченных ещё прежде конца советской власти. В 1990 году институт был де-факто упразднён – точнее, Совет по делам религий при Совмине СССР получил функции информационного и консультативного центра. Больше уполномоченные ничего не решали. Фамилия последнего председателя Совета – последнего уполномоченного – была и вовсе прекрасной: Христораднов!

Если же говорить серьёзно, то «наступать на религиозные организации» по заветам Куроедова современная власть, судя по всему, пока не планирует. Единственная причина, по которой речь сегодня заходит о контроле за религиозными движениями, как мы уже писали, – это терроризм и экстремизм. Но основная сфера их распространения – уже давно не храмы и не мечети, а сетевые платформы и группы в мессенджерах. И здесь не поможет пенсионер-уполномоченный, сидящий в валенках в избе на окраине райцентра, – здесь помогут только искусственный интеллект и квалифицированные айтишники.

Так что «призрак Куроедова» – вызывать бессмысленно.